في قصة قصيرة للكاتب الغواتيمالي أوغوستو مونتيروسو تفلِت زرافة من الموت في لحظة قدرية تجعلها تعي أن كل شيء نسبي، فتنجو من رصاصة ما كانت لتفلت منها لو كانت رقبتها أطول أو أقصر بمليمترات بسيطة، وأيضا تتعلّم أن النجاة غالباً ما تكون محض انحراف طفيف في مسار رصاصة.

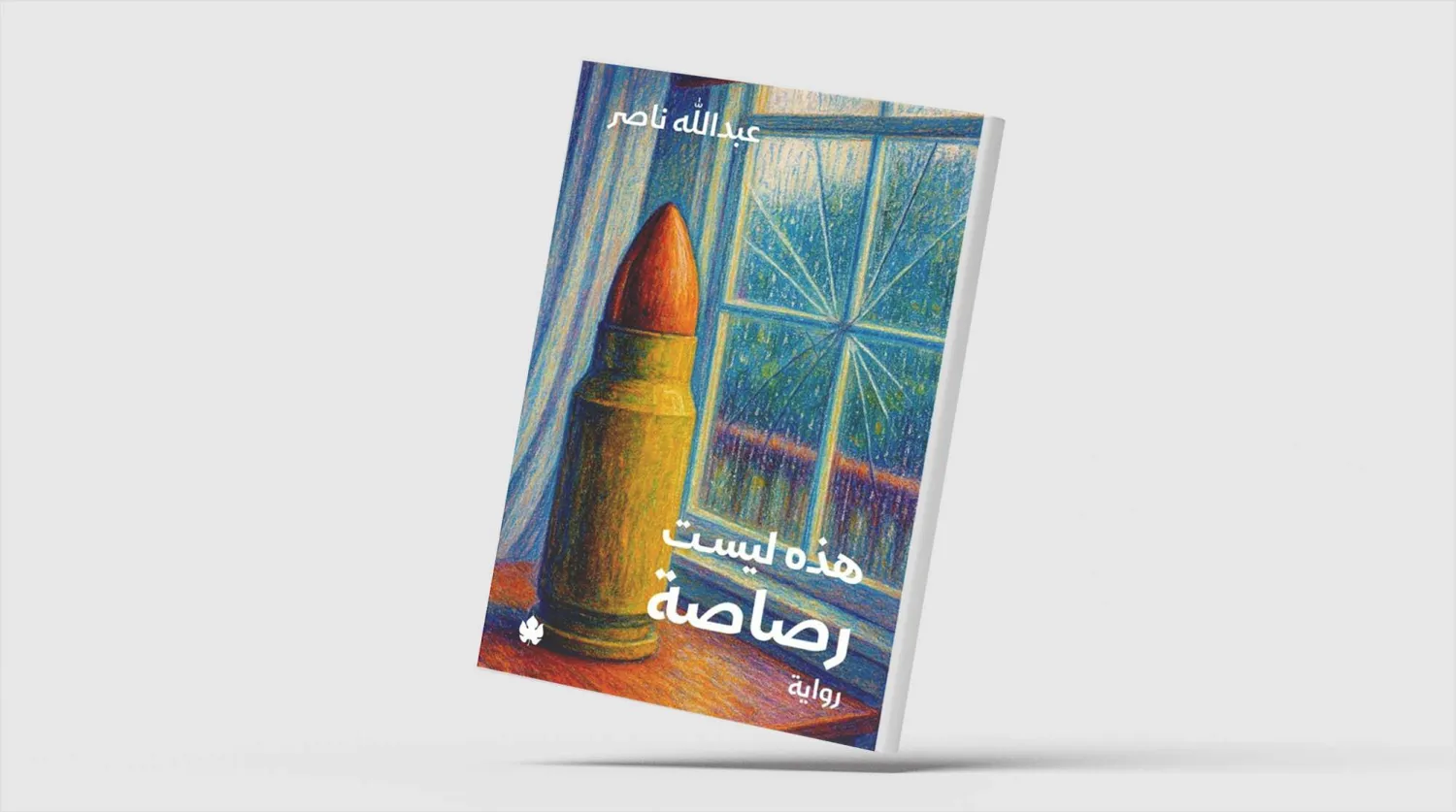

قد يلوح طيف تلك المفارقة – ولو مجازاً – في أفق سردي شفيف ينتهجه الكاتب السعودي عبد الله ناصر في روايته «هذه ليست رصاصة»، حيث يقتاد القارئ إلى ضفاف ذاكرة مُثقلة تتأمل أثر رصاصة أفلتت منها أسرة كاملة، لكنها لم تفلت من وعي (الابن/الراوي): «مرّت حادثة أبي بحياتنا مرور رصاصة في الكتف. لو انخفضت قليلاً لأصابتنا في القلب».

في الرواية، الصادرة أخيراً عن دار «الكرمة» للنشر بالقاهرة، يتشكّل سؤال النجاة بوصفه سؤالاً قدرياً معلّقاً، يتوق لاستكشاف مسافة الاحتمالات الغائمة التي تفصل بين ما وقع بالفعل، وما كان يمكن ألا يقع لولا انحراف خفيف عن المسار، وهو سؤال يظل يئن في قلب الرواية: «لو أن أبي لم يطلق الرصاصة؟».

جُرح الأب

يبدو الابن كمن يتحسّس خُطى الأب الغائب، في سرد مكثف ومُتمهّل يمشي على أطراف أصابعه؛ كما كان الراوي في طفولته يتسحّب ليسترق السمع فضولاً عند باب غرفة والديه، وبعد سنوات، يُقرر جمع شتات حكاية قديمة استقرت في رواسب الذاكرة، يرممها من روايات شهود وأصدقاء عاصروا حادثة إطلاق والده الرصاص على «ناير» في لحظة عاصفة أفقدته اتزانه وحكمته، فزجّت به تلك الرصاصة «الغاضبة» إلى السجن، لتفقد الأسرة الأب وراء جدران سجن، ويهتز استقرارها، لتبدو محاولات الابن جمع تفاصيل عن تلك الواقعة البعيدة، التي حدثت وهو في الرابعة من عمره، وكأنها شظايا يعيد بها تركيب صورة الأب، مصطنعاً له الحضور ومانحاً له الصوت، حتى فرصة الاختيار من جديد، فيستجمع السرد نفسه من فزع الرحيل: «لا أستطيع أن أرى أبي».

يبدو (الابن/الراوي) في حالة استقطاب دائم لذكرى الأب، بوصفه مركز الجاذبية في ذاكرته العائلية، فتفتتح الرواية بمشهد محوري يقوم على تعداد مقتنياته: «كانت لأبي ثلاثة مسدسات، وبندقية صيد، وترخيص قديم لحمل السلاح»، فتغدو تلك المقتنيات العزيزة للأب هي ذاتها بوابات الفقد والتحوّل في مساره، ومن خلالها يبدأ الابن رحلة تقصٍّ لعالم الأب الغائم، متتبعاً لغز حادثة عصفت بحياة أسرته حين كان غارقاً في جنة الطفولة؛ فالأشياء لا تنسى حتى لو أُخفيت آثارها.

فيتذكر أثر رصاصة أطلقها الأب ذات يوم بالخطأ في البيت وهو ينظف مسدسه لتستقر في جدار مقابل، ويتوارى أثرها خلف الأثاث، لكنها لا تختفي من وجدان العائلة، بل يبقى طنينها الخافت يوقظ الأم فزِعة، ويقضّ مضجع الأبناء، لتفتح تلك الرصاصة الطائشة بدورها جرحاً مركزياً في الرواية: «ماذا يبقى من البيت حين يخلو من الأمان؟».

تتخذ المقتنيات المادية لدى عبد الله ناصر وظيفة سردية دقيقة، لا بوصفها مقومات وصفية، بقدر ما يوظفها كعلامات متحوّلة تتشكل مع حركتها تحوّلات طبقات العائلة الاجتماعية والنفسية، فساعة الأب «الرولكس» التي تختفي من معصمه تشي بسقوط العائلة من طبقة اجتماعية إلى أخرى أدنى، و«دفتر تدوين الأب» الذي يعثر عليه الابن يتحوّل إلى وثيقة يقرأ من بين سطورها أثر السجن على الأب وما خلّفه داخله من تصدعات، كما يعتني السرد بالأصوات؛ فأزيز الرصاص، وغضبة حناجر الأهل، يتقاطعان مع صوت هديل الحمام، وخُطى الأم في سنوات ضعفها، التي تشبه في رقتها حفيف الشجر، وبهذه الحساسية السمعية والبصرية تنهض لغة الرواية على الأثر أكثر من الحدث، في سرد يتقصى الصدى بوصفه الجزء الأصدق من الحقيقة.

يرتكز سؤال النجاة في الرواية على استكشاف مسافة الاحتمالات الغائمة التي تفصل بين ما وقع بالفعل، وما كان يمكن ألا يقع لولا انحراف خفيف عن المسار

بندقية الناجي

يتنقل النص بين مستويات متعددة، أبرزها المستوى «الميتا سردي» الذي يضع الراوي في حالة وعي بفعل الكتابة، يقول: «بات علي أن أجاهد للحاق به كما أفعل الآن وأنا أكتب هذه الفقرة. أكاد أسمع صوت حذائه الأسود يتقدمني»، فتنفتح نافذة على الكتابة بوصفها اقتفاء لأثر الأب، وتُحرر الراوي بالسرد أكثر مما تحرره المعرفة.

تكشف لغة السارِد وعياً لافتاً بالفنون، إذ يقرأ مشروع الفنان البلجيكي رينيه ماغريت بإلمام غزير، ويقيم تقابلاً بصرياً بين «بندقية» ماغريت في عدد من لوحاته، و«بندقية» الأب، في آصرة سردية دقيقة، تُحوّل السلاح من أداة قتل إلى أداة شجية لقراءة التاريخ. ويُصعد من تناص تلك الرؤية، أن ينقل الراوي مسرح حكايته العائلية إلى داخل إطار ماغريت، لا سيما لوحته الشهيرة «الناجي»، التي تقف فيها بندقية بمحاذاة حائط، كأنها سؤال معلّق حول هُوية من نجا حقاً، فهل الناجي هو من أفلت من الرصاصة؟ أو من نجا بجرح لا يراه أحد؟، ويبلغ هذا التداخل ذروته حين يقول الراوي: «على أن سؤال الناجي في لوحة ماغريت لم يشغلني يوماً، إذ لم تكن هذه اللوحة من أعماله المفضلة عندي، بل لعلي لم أحبّها قط لولا بندقيتها التي طالما ذكّرتني ببندقية أبي، وإن خلت من بقعة الدم. كثيراً ما يخطر على بالي أنه لو كان أبي حياً، لربما تمكن من تحديد هوية الناجي في العمل؛ إذ كان هو نفسه قد وقف على هذه اللوحة لا من الخارج كما أفعل الآن، بل من الداخل. إن ما يشغلني في واقع الأمر هو سؤال الناجي في هذه القصة».

وهكذا يقسّم الراوي موقع المشاهدة إلى مستويين؛ مشاهدة من داخل اللوحة، ومشاهدة من خارجها، في تداخل ملموس بين سياقها الخارجي والداخلي، مشيّداً بين المستويين جسراً من التخييل الفني، يجعل اللوحة وسيلة لقراءة الواقع الغائم.

يغوص النص الروائي في معيارية الزمن، فإذا كان الزمن الذي تحتاج إليه رصاصة لتستقر في مكانها الخاطئ يقاس بأقل وحدة قياس زمنية، فإنها في المقابل تخلق زمنها الخاص بين طيّات الوعي لسنوات غير محسوبة، لتتبدّى الرصاصة بوصفها معادلاً يتشعّب منها تاريخ كامل، يتراوح بين رواية ورواية مُضادة، وبين ما جرى وما كان سيجري، فيغدو أثر الرصاصة، لا الرصاصة نفسها، نواة الرواية ومستودعها.