في كتابه «تاريخ الكتابة»، يؤكد عالم اللغويات النيوزيلندي ستيفن روجر فيشر، أن الكتابة كانت في السابق مجالاً متخصصاً تقتصر ممارسته على بضعة آلاف من الأشخاص، أما اليوم فنحو 85 في المائة من سكان العالم يمارس الكتابة، ويستند المجتمع الحديث بأجمعه عليها. لكنّ أنظمة الكتابة والخطوط القديمة، لم يعد لها وجود الآن، ولم يتبقَّ سوى آثار ضئيلة لأقدم أنظمة الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة.

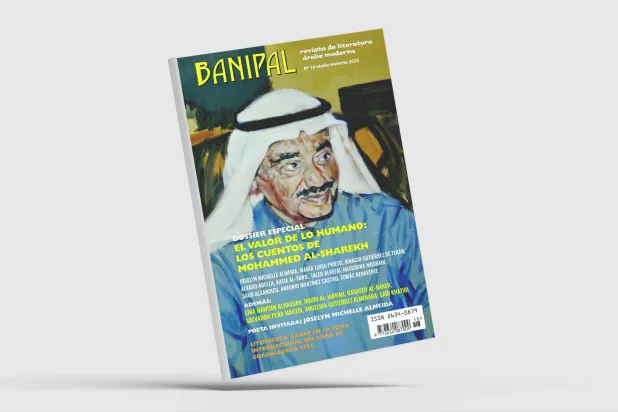

الكتاب صدر عن مشروع «كلمة للترجمة» بمركز أبوظبي للغة العربية، ونقلته للعربية رشا صلاح الدخاخني، ويتناول أصول أنظمة الكتابة الرئيسية المستخدمة في العالم، ونصوصها وأشكالها وأدوارها والتغيرات الزمنية التي طرأت عليها.

الكتابة القديمة

يتكون الكتاب من ثمانية فصول، عرض من خلالها للأشكال البدائية الأولى للكتابة في الحضارات والبلدان القديمة، في فترة ما قبل الميلاد وما بعدها، وكيف بدأت الكتابة بأدوات بدائية بسيطة مثل الكتابة على العظام والأخشاب والنقش على الأحجار والجدران والمعادن، وأشكال الكتابة التي بدأت برموز ورسوم وصور تبعث برسائل للآخرين، ودور التجارة والتجار في تطوير ونقل الكتابة من بلد لآخر، واقتصار الكتابة قديماً على النخبة والحكام. ومكانة الكتبة في العصور القديمة، التي كانت مكانة عظيمة لمهنة نادرة ومهمة.

وتناول الكتاب أهم أنواع الكتابة في عدة بلدان؛ منها مصر وبلاد الشام واليونان والصين والهند واليابان وروسيا ودول أوروبا والأميركتين وأفريقيا، وكيف تطورت أشكال الكتابة ورموزها والحروف حتى وصلت لما عليه الآن.

في الفصل الأول، وهو بعنوان «من الثلمات إلى الألواح»، يذكر المؤلف أنه قبل ظهور الكتابة الكاملة، استفاد الجنس البشري من وفرة الرموز التصويرية والرموز التذكيرية بمختلف أنواعها من أجل تخزين المعلومات، وحظيت الفنون الصخرية بذخيرة من الرموز العالمية على هيئة (مجسمات بشرية، ونباتات، وحيوانات، وشمس، ونجوم، وغيرها الكثير)، بالإضافة إلى الكتابة بالصور، والثلمات المحفورة على العظام أو الأغراض الأخرى، والحصى الملون. وعبر آلاف من السنين، نمت الفنون التصويرية وأدوات التذكير أكثر من أي وقت مضى في سياقات اجتماعية محددة، وفي النهاية، اندمجت لتصبح «رموزاً تذكيرية تصويرية»، ويذكر منها «سجلات العقد»، وهي عبارة عن عقد بسيطة في خيط واحد، أو سلاسل معقدة من العقد المشفرة بالألوان مرتبطة بخيوط ذات ترتيب أعلى، وشكلت هذه العقد وسيلة متقنة للعد؛ إذ صورت العقد المختلفة في أوضاع متنوعة كميات عددية، وألوان العقد كانت تمثل سلعاً منفردة. ويعود تاريخ سجل العقد إلى أوائل العصر الحجري الحديث، واستخدمته حضارة الأنكا في بيرو القديمة، لتسجيل المعاملات التجارية اليومية والطويلة الأجل، وكان هذا هو الشكل البدائي للكتابة.

ومنها «الثلمات»، وهي خطوط مائلة محفورة على لحاء شجرة، أو عظام أو حجر، بغرض نقل رسالة إلى الآخرين، ويعود تاريخها إلى 412 ألف عام. ووجدت في كهف بلومبوس بجنوب أفريقيا.

ثم كانت الحاجة للكتابة بالصور، لنقل تفاصيل دقيقة مثل الصفات والخصائص، مثل رسومات الكهوف أو الرسم على الجدران والصخور أو لفائف الخشب. وقد كانت الرسائل المصورة تنقل بالفعل منذ عشرات الآلاف من السنين. وفي القرن التاسع عشر، تبادلت بعض القبائل بأميركا، مثل قبيلة شايان، إرسال خطابات تصويرية على لفائف خشبية، وفي أفريقيا يزين شعب الأشانتي منازلهم وأوانيهم بصور تستدعي إلى الذاكرة الأمثال الشعبية، فصورة تمساح يحمل سمكة طين بين فكيه، تعني: «إذا حصلت سمكة الطين على أي شيء، فإنه سيؤول في النهاية إلى التمساح». وكان الغرض من الكتابة بالصور هو التواصل. ومن قبيل المصادفة أن الكتابة بالصور هي «الخط الافتراضي» للغة التكنولوجية الحديثة الآن.

ولطالما وجدت «عصي العد»، إلى جانب الكتابة الكاملة؛ إذ يسهل استخدامها من قبل الأميين، لكنها مجرد ثلمات وثقوب معيارية تدل على وحدات، وليست كلاماً ملفوظاً بوضوح. وتنتمي عصي العد إلى أقدم أشكال حفظ السجلات، بل إن الأستراليين الأصليين استخدموا هذه العصي لتبادل الرسائل بعضهم مع بعض عبر مسافات، بحيث يشير عدد الثلمات على العصا إلى مقدار ما اتفق مسبقاً على أن الرسالة تنقله. واستخدمت دائرة الخزانة البريطانية عصي العد لتسجيل الإيصالات بين عامي 1100 إلى 1862 ميلادية، إلى جانب الرموز التذكيرية ورسائل الإشارة، والرموز الرسومية على الفخار والطين، للقطع الرمزية الطينية التي ظهرت ما بين عام 8000 و1500 قبل الميلاد في شرق إيران وجنوب تركيا، والألواح الطينية التي ظهرت قرب مصب نهر الفرات في عام 3300 قبل الميلاد. وتحمل تلك الألواح رسماً لليد أو الرأس أو القدم، أو ضم رسمين تصويرين معاً مثل العين والماء ويعنيان البكاء، أو المحراث إلى جوار الرجل وتعني الحارث. ثم ظهرت الكتابة السومرية التي انتشرت في العراق وحتى مصر.

فن الكلام

يستعرض الكتاب في أحد فصوله بعض أنواع الكتابة في الحضارات القديمة. ومنها: الكتابة المصرية، حيث شكلت عدة مئات من الرموز الهيروغليفية الجزء الأكبر من النظام المحلي، المكتوب بالحبر على ورق البردي، واشتقت الكتابة الهيروغليفية في مصر والكتابة المسمارية في بلاد الرافدين من المعين ذاته – الرسم اللفظي أو كتابة الكلمات، وقد أطلق المصريون القدماء على الكتابة (مدو نثر) أي (كلمات الإله)؛ لأنهم آمنوا بأنها هدية من تحوت، كاتب الآلهة ذي رأس أبي منجل.

و«الكتابة المسمارية»، التي يرجع تاريخها إلى تاريخ الكتابة اللوغرافية أو كتابة الصوت، حيث حل الصوت محل الرموز، وكانت تلك الكتابة أداة في خدمة أنشطة تجار بلاد الرافدين؛ ولهذا ساد استخدام الكتابة المسمارية في المنطقة لآلاف السنين. وقد شهدت الكتابة المسمارية تطوراً واضحاً في الخط، واتجه الكتبة فجأة ومن دون أسباب واضحة، إلى كتابة معظم العلامات التصويرية وكأنها مالت على جانبها الأيسر، وتغير اتجاه الخط، فلم تعد النصوص تكتب من اليمين إلى اليسار رأسياً، بل صارت تكتب من اليسار إلى اليمين أفقياً في خطوط عمودية، تماماً كما في صحف اليوم.

وكان الكتبة يدربون الصبية في مدارس خاصة بالكتابة، كما في مصر، وهذا يعد أول نظام تعليمي شهده العالم، فينسخون ما كتبه المعلم على ألواح من الطين.

وصولاً إلى ظهور «الألفبائية» الأولية في مصر وأرض كنعان، والتي كانت مجرد طريقة أخرى للتعبير عن الكلام، ويمكن للعديد من اللغات استخدامها نظراً لسهولة تعديلها بإضافة مجموعة صغيرة من العلامات أو النقاط أو الرموز إلى الحروف الموجودة بالفعل.

ثم ظهرت «الألفبائية الفينيقية»، حيث ازدهرت الأبجدية الفينيقية وانتشرت في شكلين منفصلين، ومن الواضح أن كليهما انحدر من تنويعات خاصة بالألفبائية الكنعانية، وبحلول عام 1000 قبل الميلاد تطورت الألفبائية السامية الشمالية الفينيقية تطوراً كاملاً، وتشكلت من 22 حرفاً صامتاً، واستخدمت الألفبائية الفينيقية لما يقارب الألف عام، وتطورت فيما بعد إلى اللغة البونيقية، التي كتب بها أحفاد المستعمرين الفينيقيين في غرب حوض البحر المتوسط حتى القرن الثالث الميلادي.

الكتابة بالصور هي «الخط الافتراضي» للغة التكنولوجية الحديثة الآن

«كتابة المستقبل»

يذكر المؤلف في الفصل الثامن من الكتاب الذي يحمل عنوان «كتابة المستقبل»، أنه لولا الكتابة لما كان ثم وجود للمجتمع البشري المتقدم الذي نعرفه اليوم، وإذا كان هناك درس واحد يمكن أن نتعلمه من تاريخ الكتابة، فهو أن الكتابة لم تنشأ تدريجياً من الصور الصامتة، بل بدأت بصورة مباشرة بصفتها تعبيراً رسومياً عن الكلام المنطوق، وظلت هكذا لآلاف السنين، ولكن يبدو أن هذه الحال تتغير. وكشفت الدراسات الحديثة عن أن القراءة عبارة عن تتابع من الرموز أو الحروف – وليس كتابتها – يربطها مباشرة بصورتها الذهنية من دون الحاجة إلى تحويلها إلى كلام. وتتيح التكنولوجيا الحديثة للحواسيب والأجهزة الإلكترونية الأخرى التواصل من دون وساطة بشرية.

ثم تناول المؤلف موضوع الازدواجية اللغوية، فحين تختلف اللغة التي يستخدمها شعب ما في الكتابة اختلافاً كبيراً عن اللغة المنطوقة تنشأ لغتان منفصلتان، والسبب في ظهور الازدواجية اللغوية هو أن النقل الكتابي لا يهتم إلا باستخدام اللغة الراقية في المجتمع، إضافة لاستمرار تطور اللغة العامية بصفتها لغة حية، أما اللغة المكتوبة فتتغير بوتيرة أبطأ بكثير أو لا تتغير على الإطلاق. وهذا الانفصال بين اللغتين المكتوبة والمنطوقة تنتج عنه مشكلات. وتظهر في أغلب اللغات فجوة شاسعة بين الأسلوب المكتوب والمنطوق، وكثيراً ما تكون العلامة المميزة للشخص المثقف هي مدى مقاربة اللغة التي يتحدث بها للغة المكتوبة.

ثم تناول المؤلف موضوع مستقبل الكتابة، وذكر أن الكفاءة والبساطة لا تحددان مستقبل الخط، وإنما تحدده مكانة مستخدميه وسلطتهم، وتتطور اللغات تطوراً طبيعياً، أما أنظمة الكتابة والخطوط فلا تتطور بالطريقة نفسها؛ إذ إنها تستعار وتتبدل وتهمل عن قصد لأسباب اجتماعية ونفسية وسياسية. ويمكن أن يصبح التوجه نحو استخدام خط واحد ونظام كتابة واحد على مستوى العالم، مجرد أداة تعمل لصالح اللغة الإنجليزية.