تعرفت عليه للتوّ، وأنا أجتاز باب مكتبة فرانز فانون بوسط الجزائر العاصمة.

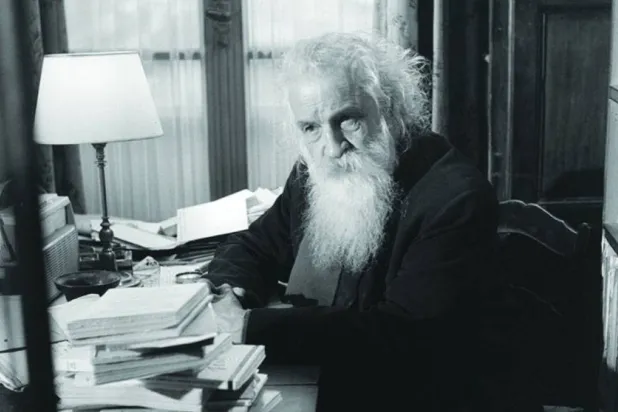

- آه إنه ابن حزم.! نعم... أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، كان يحاول جاهداً أن يشرح، وبعربية فصيحة، قحة، منتقاة كلماتها، لصاحب المكتبة «الدّا أمازيغ» الرجل الطيب، واصفاً له بحركات يديه شكل الريشة ونوع الحبر الذي يريد شراءهما.

لعلني وصلتُ في الوقت المناسب:

- اعْطيه واحد السْتيلو (قلم) من سْتيلوات «باركر» اللي كان يبْغيه تشرشل! قلت لصاحب المكتبة.

علت جبينَ ابن حزم علامةُ استفهام من لغة كلامنا، فلا هي عربية تماماً ولا هي أجنبية تماماً، وكأنها حُقنت بالبوتكس ففقدت ملامحها الأصلية، ثم ما لبث أن تهلل وجه القرطبي وهو يتأمل القلم الذي «صنَع البوز» خلال الحرب العالمية الثانية واستولى على قلب ونستون تشرشل الكاتب ورجل الدولة والمتوج بجائزة نوبل للآداب عام 1953. قلم، ما برح يأسر القلوب في زمن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ونقرات أطراف الأصابع على ألواح مفاتيح الحواسيب المتطورة الخالية من الرعشة البشرية.

لبّى دعوتي. ونحن في الطريق نحو مقهى «قرطبة» الشهير، تذكرت ما عاناه من الاضطهاد والنفي وحرق مؤلفاته. كنت أحاول أن أسعده. أن أُطمْئن قلب الظاهري هذا، نصير اللغة العربية، بصفتها وعاءً للعقل، وميزاناً للفهم، فابتهج حين قرأتُ على مسمعِه مقاطع من باب «الحياء» من كتابه «طوق الحمامة في الألفة والأُلّاف» أحفظها عن ظهر قلب.

كان يصيخ السمع لثرثرة الجالسين حول الموائد قربنا تارة، وينصت باهتمام إلى المذيعات المتحدثات المتناوبات على الشاشات الكبيرة المعلقة التي تبث باللغة العربية، ثم ما لبث السؤال المعلَّق بين شفتيه أن وقع:

- أخبريني بصدق... أقائمةٌ بينكم دعائمُ العربية، أم تهافتتْ أركانُها، وما حالُ البيان في سوقكم، أهو معشوقٌ تُجلّه الألسن، أم مهجورٌ يُرمى في طيّ النسيان؟

كيف لي أن أطيّب خاطر القرطبي الذي شدّ به «حنين بالنعناع» إلى الأندلس، فشدّ رحاله قادماً من القارة السادسة العائمة فوق الكوكب، سكانها فنانون وأدباء وفلاسفة وحكماء، قاطعاً البحر الأبيض المتوسط على متن شعاع في الاتجاه العكسي للحرّاقة. وكيلا يخيب ظنه أو أراه حزيناً، جاهدت لإقناعه أن العربية بيننا بخير في صرفها ونحوها وتعابيرها، ولا بأس إن تنافست مذيعاتُ الشاشات الأنيقاتُ، فدمجت كل واحدة منهن تعابير من «الضيعة» التي تنتمي إليها، نكاية في ضيعة المذيعة الأخرى.

فلا ضيم أيها القرطبي... ففي زمن حروب اللغات والثقافات هذا، مازال من جينات أندلسك الدارسة آثار أنماط بلاغية عربية، وصيغ شعرية مستوحاة من الموشحات وأكثر من 4000 كلمة إسبانية ذات أصل عربي، أحصاها Diccionario Crítico Etimológico، وبها مئات القرى والمدن تحمل أسماء عربية أو مشتقة منها.

إنها بخير... قلت له. وعلى مضض رحتُ أعدّد له مجاميع اللغة العربية التي تُشكّل في البلدان حصوناً فكرية لحماية الفصحى وتجديدها، وقد وُجدت لتواجه التحديات التي تهدد حضورها في التعليم، والإعلام، والبحث العلمي. من دمشق إلى القاهرة، ومن الجزائر إلى بغداد، تحاول جاهدة على الرغم من تفرقها وعدم انسجامها، توحيد وتعريب مصطلحات العلوم، وتنقية اللغة من الدخيل، ورصد التطورات اللسانية. وتسعى، والساعي للخير كفاعله، لتقريب اللغة من الناس دون أن تُفقدها هيبتها، راكمت قرناً من الاجتهاد، تطمح لبناء مشروع لغوي متوازن بين الأصالة والمعاصرة. متفاوت نشاطها، إلا أنها تشكّل معاً شبكة تُقاوم التهميش، وتدافع عن اللغة بعدّها هوية ثقافية، وأداة تفكير، ولسان حضارة. وإنّ لدينا، يا سيدي، محطات تلفزيونية ليست تحصى، وإذاعات لا تُعدّ، وجامعات، ونواديَ، ومراكز ثقافية، ومسابقات شعرية خليلية وغير خليلية، وجوائز، ودور نشر، وأسواق كتب، ومعارض سنوية وموسمية، وملتقيات، وندوات، و، و...

صراحة، عزّ عليّ أن أصارح القرطبي بالحقيقة وقد تهلل وجهُه وعمَّه البِشْر، وهو الذي كان مهموماً بحال اللغة العربية، وداعياً إلى الدفاع عنها لا بالتفاخر، بل بإتقانها، وتخليصها من اللحن، وذهب في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» إلى أنها لا تكسب بالنسب بل بالتعلم، ومن أحكمها فهو عربي في لسانه وإن كان أعجمي الأصل.

كيف لي أن أخبره أنها تعيش ظرفاً متناقضاً بين المجد الكامن في تاريخها، والتحديات التي تواجهها في واقعها. وأن الحياة اليومية المعاصرة، لا مفر، تتزاحم في ملعبها العاميات المحلية التي تطالب حقها المشروع في الحياة وتشعر بالإقصاء من جهة، واللغات المتسيِّدة الجبارة المكتسحة للعالم من جهة أخرى. وأن عصر التكنولوجيا هذا الذي تنتفي فيه الحدود الجغرافية، أضحى به الغزو ناعماً، لم يعد يحتاج إلى الجيوش الجرارة. ستصبح تابعاً أو متبوعاً ثقافياً، لا محالة، في مفردات يومياتك الحميمة بالفرنسية أو غيرها في مغارب البلاد، والإنجليزية أوغيرها في مشارقها.

اللغة سلطانٌ يا سيدي والاقتصادُ جندُه، وما ارتفعت لغةٌ بين الأمم إلا بسلطانٍ يسندها، ولا سادت في الآفاق إلّا أنْ جرّ سيفُ الاقتصاد أذيالها. لم أخبره أنها ليست اللغة الفعلية في النقاش في بعض وسائل الإعلام، والتعليم في المدارس، وتعبير الأساتذة المحاضرين في الجامعات، وألسنة المحللين السياسيين، والقادة، وأن الازدواجية بين الفصحى والدارجات أحدثت شرخاً بين التعليم والواقع، وبين الكتابة والكلام. وأما الطرب فقد غَرُب واستَغرَب، ولم يعد طبال الحي يُطرِب، في بلدان المشرق والمغرب، إذ مال الذوق نحو أغاني التكنو (Techno) والموسيقى الإلكترونية، ليثير جدلاً بين المحافظين على رُبْع التون والهوية الموسيقية، والمجددين الباحثين عن أفق جديد، ما قد يفقد الغناء معناه والقصيدة عمقها. وجافى أهلُ الغناء القصائد المغناة التي كانت تكاد تكون مرجعاً ثقافياً ولغوياً، وتُذكّر بجمال اللغة من أبي فراس الحمداني إلى إبراهيم ناجي وإيليا أبي ماضي وغازي القصيبي وعبد الله الفيصل وابن زيدون، ونزار قباني وولّادة بنت المستكفي، وأحمد شوقي وسعيد عقل ومحمود درويش وجبران خليل جبران والقصائد الصوفية والموشحات الأندلسية المغناة.

لن أعكر صفو جليسي ابن حزم وأخبره أن اللغة غنيمة حرب، على حد تعبير كاتب ياسين، وأن ما يُكتب بلغة المنتصِر قد لا يُقرأ بالروح المهزومة. سأترك القرطبي سعيداً يرتشف قهوته «كافي بريس» قبل الرحيل، ولا رغبة لي، في تقليب مواجع عصره الذي كان يعي أخطاءه أيضاً، وهو يعج بحروب وغزو المصالح، كأداة للنفوذ بين ملوك الطوائف أنفسهم تارة، وبينهم وبين غيرهم تارة أخرى، وأليس هو القائل:

(وكثيراً ما يُشعل السلطانُ الحربَ بدعوى الغزو، وما الغرض إلا الدنيا والغلبة)

* كاتبة جزائرية.