بعد وقت قصير من كتابة القصائد التي استشهدنا بها في الحلقة السابقة، تغير موقف الشاعر والكاهن الويلزي آر.إس. توماس من الفلاح من الغضب والنفور، وانتقاده بسبب جهله وكسله، إلى النقيض تماما، كما في قصيدته «ذكريات»، التي يخاطب فيها الفلاح «ياغو» كصديق – وهو شخصية مركزية في قصائده لفترة تقارب العشرين عاماً-:

تعال يا ياغو، يا صديقي، ودعنا نقف معا،

الآن، في هذا الطقس اللطيف،

قبل ان تتغير الريح، ويجلب الشتاء

الصقيع المملوء بالجذام إلى الحقل،

وسأغني أنا في مديح الارض،

وسأجعل مشاعرك الجياشة تنطق...

أنت فكرة بلا تاريخ،

ومعرفتك السرية، لم تحتوها الكتب.

قلما نرى مثل التناغم بين الشاعر وفلاحه، والطبيعة. هناك علاقة ديالكتكية. الفلاح صامت، لكن الشاعر سيتحول إلى لسان لهذا الفلاح، وسينطق بمشاعره. الشاعر يملك الكلمات، والفلاح يملك المشاعر، وهو يملك أيضاً الحكمة، غير المستمدة من كتبنا. إنها حكمة الطبيعة السرية. وعلى الرغم من ان فم الفلاح قد ختمته الطبيعة بالصمت، فأن حصاد قلبه غني.

في مراجعته الممتازة لسيرة توماس الذاتية، يعتقد الناقد البريطاني جون بارني أن هناك مشاعر متناقضة في موقف توماس تجاه الطبيعة، فـ « ظل الإنسان» هو رمز قوي في شعره، ابتداء من ظل الفلاح ، الذي يثير علامة استفهام حول علاقته بحقله، إلى مشاعرة الخاصة فيما يخص الطبيعة ككل. ووفقا للناقد، فأن هذا الأمر هو أحد أسباب تشاؤم الشاعر. لكن بارني يستدرك بقوله إننا إذا توقفنا عند هذا التأويل فقط، فعلينا أن نسلّم بعدمية توماس، كما عند الشاعر البريطاني فيليب لاركن. ويصل بارني إلى استنتاج أن رؤيا توماس هي « ما بعد الداروينية»، كما عند الشاعر تيد هيوز. فكلا الشاعرين ينظران إلى الطبيعة نظرة سوداوية، لكن، في الوقت نفسه، يحتفظان بعلاقتيهما الرومانتيكية معها. لكننا نعتقد أن علاقة توماس بالطبيعة هي أكثر تعقيداً من علاقة هيوز بها. صحيح، أن هناك جانباً رومانتيكياً في علاقة توماس بالطبيعة، خاصة في قصائده الأولى، ولكن هذه العلاقة في قصائده الأخيرة هي علاقة ديالكتيكية أكثر من كونها رومانتيكية، وهي أقرب، في بعض القصائد، إلى الرؤية الصوفية للاشياء، التي تعتبر الإيجابي والسلبي جزءين من حلقة الوجود المحكمة.

في هذه المرحلة، أصبح المكان بالنسبة لتومس ملجاْ روحياً. لقد تغير عالمه الشعري إلى حد كبير منذ استقراره في أبيردارون، ويلز، وكأنه وصل إلى نهاية رحلة حجه، وسرعان ما بدأ بتصعيد ويلز الحقيقية إلى ويلز خيالية. لقد «تعب» لحد ما من النزعات القومية المتصاعدة، ومن الخراب الذي لحق بالريف، وكان الطبيعة في ويلز كانت مجرد استعارة لقلقه الداخلي. وقد بدأت تاخذ الآن، بعد وجوده المادي في المكان، بعداً كونياً، صراعاً شاملاً بين القديم والعالم الجديد « الذي ينتشر الغبار على سجادته»، وحيث» تدوس العجلات العقائد والنفائس».

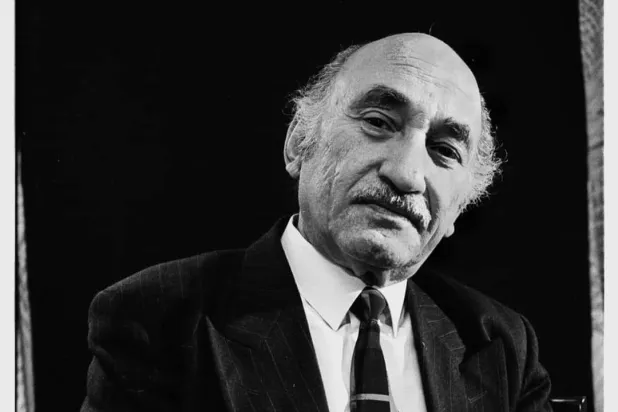

تعب توماس في أواخر حياته من النزعات القومية المتصاعدة في ويلز ومن الخراب الذي لحق بالريف

هذا التطور في تجربة توماس، ساعده على تجاوز محدودية المكان، ولكن طرح أسئلة على طبيعة التطور هذا. فالبعض يرى أن الشاعر هجر « الأرض الصخرية» نحو» كون ضبابي»، بينما يرى آخرون أن ذلك هو دليل على توسع اهتماماته، حين تجاوزت تجربته الشعرية مكاناً محدوداً في ويلز. وعلى أية حال، تخفق وجهات النظر هذه في تشخيص العملية الديالكتيكية في تطور تجربة توماس.

لقد سعى توماس منذ البداية أن يكشف نواقص وجودنا، والطبيعة هي السبب في رأيه، محاولاً، في الوقت نفسه، أن يتسامى بهذا الوجود. « الهدف الكوني» كان في الأصل موجوداً في قصائده، فقد كان يؤمن بأننا لا نستطيع أن نحقق هذا الهدف إلا بوجود تناغم بين العنصرين الأساسيين للوجود: الطبيعة والإنسان. فمن خلال العلاقة الهارمونية مع الطبيعة، يستطيع الإنسان أن يحقق كلية ووحدة وجوده. وهذا الرؤية، مكنت توماس أن يحل من خلال عملية التسامي إشكالية المواقف المتناقضة تجاه الطبيعة والإنسان، كما انعكست في مجموعتيه» أحجار الحقل» و» هكتار من الأرض»، بشكل خاص.

في هذه المرحلة، عالج توماس العلاقة بين الطبيعة والإنسان بمستوى مختلف من خلال عملية التسامي، وبإسلوب أكثر صقلاً، وشكل ذلك تطوراً كبيراً في تجربته الشعرية.

ومع هذه لا نستطيع أن نقول أن توماس شاعر طبيعة، مثل وليم وردزورث كما ذكرنا سابقاً، فقد كان شاغله الأساسي هو الإنسان، وليس جمال الطبيعة. إنه يحتفي بنعمة الطبيعة فقط حين يراها منعكسة على حياة الفلاحين. وعكس ذلك، لا توجد هناك نعمة. وبرأينا، أن عدم إدراك ذلك، يقود إلى استنتاجات خاطئة عند قسم من النقاد، كما مثلاُ في حالة الناقد البريطاني رونالد ماثياس، الذي يعتقد أن هناك اضطراباً في فهم توماس للعلاقة بين نعمة جمال الطبيعة، و» النعمة الداخلية». ولكن كيف يمكن تحقيق أو اكتمال النعمة الداخلية؟ ذلك يحتاج إلى علاقة أخرى ضرورية على الطريق الطويل للوصول إلى التناغم مع الكون كله.