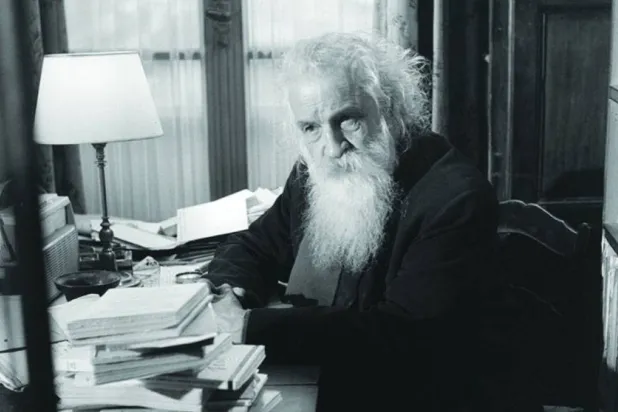

في سيرته الذاتية، التي توزعت على أربعة أجزاء، يخبرنا الشاعر والكاهن الويلزي آر.إس. توماس، الذي يمر هذه السنة ربع قرن على رحيله عن 87 عاماً، والذي رُشح عدة مرات لجائزة نوبل من دون أن يحصل عليها، كيف قضى طفولته على ساحل ويزال في منطقة تششير، وهو يحدق من بعيد إلى ويلز، حيث ولد. في السادسة من عمره، انتقلت عائلته إلى هوليهيد، حيث عمل والده في سفن تبحر ما بين ويلز وآيرلندا. وهو يذكر أيضاً كيف أن صداقته مع أطفال المنطقة، وهم يكتشفون ساحل البحر القريب، قد فتحت عينيه على مكان ساحر وفاتن.

يكتب في مذكراته عن هذه التجربة:

«تجربة خاصة، تتسلل أحياناً في الظلام، لتقف تحت النجوم بينما ريح البحر تولول حول البيت الصامت... بعد يوم صيفي كهذا، ترى إكليلاً على كل شيء متجه نحو البيت خلال الغسق الذي كان مغموراً برائحة العشب وأزهار الشجيرات الغنية بالرحيق مع طير السبد الذي يغني بشكل متواصل على أجمات السرخس».

مسألة «الحدود الفاصلة»، سواء أكانت الحدود الطبيعة للبحر، أو تلك الفاصلة بين إنجلترا وويلز، استمرت تؤرق توماس أثناء دراسته اللاهوت في كلية «سنت مايكل»، في ضاحية لانداف التابعة لكارديف، عاصمة ويلز. وبعد ترسيمه، أصبح توماس كاهناً، وكانت أبرشيته الأولى في مانافان، على حدود ويلز، وهناك كتب مجموعته الأولى «أحجار الحقل»، والثانية «فدان من الأرض».

والطبيعة عند توماس ليست مكاناً جغرافياً. إنها رمز، فهو ليس شاعر طبيعة، بالمعنى الرومانسي للعبارة، فما يهمه هو الإنسان أولاً. الطبيعة بالنسبة له، ليست كما هي بالنسبة لوردزورث، ليست شيئاً موضوعياً، بل ذاتي، يقول:

«سيهزل الجلد عندما يتهرأ بفعل الشمس والماء المالح، ولكن قدح ماء بارد قبل النوم سيكون رائعاً، سيكون الشرشف الأبيض ناعماً ومأموناً. السماء والبحر سيشحنان بالأزرق، وهذا رمز على أن العبء قد انزاح عن الروح بعد فترة من اليأس».

في قصيدته «طفل الحقل»، يعبر توماس عن هذه اللحظات: عن التفاعل بين الطبيعة والفلاح، وكيف تعيد الأرض تشكيل الجسد والروح، وتحيي النبات الموات. وسنرى أن الفلاح والنبات قد امتلآ معاً في الوقت نفسه بنعمة الطبيعة:

انظر إلى صبي القرية هذا... رأسه محشو

بكل الأعشاش التي يعرفها، وجيوبه بأزهار

وصدفات حلزونات، وكسر من زجاج...

ثمار ساعات قضاها في الحقول بين كتل الشوك.

انظر إلى عينيه لترى زهرتي زنبق تختبئان هناك،

لاحظ كيف نمّشت الشمس وجهه الناعم

مثل بيضة عصفور تحت خصلة شعره

التي تتحدى الريح

لاحظ وقاره، وهو وسط الجموع.

من نعمة معطاة كهذه

تتوالد الأرض وتغري المحراث العنيد

لكن رؤية توماس للطبيعة أبعد ما تكون عن العاطفية. فهو يدرك تماماً الجوانب المظلمة للعالم الطبيعي، وأن لحظات التناغم بين الإنسان والطبيعة نادرة جداً. في هذه المرحلة، نستطيع أن نلاحظ مواقف مختلفة في تقديم الشاعر للطبيعة والإنسان.

في مجموعته الأولى «أحجار الحقل»، نرى قسوة حياة الفلاح التي تفرضها الطبيعة، التي لم تعد «تشارك في تنمية الحياة، أو تحقق البعث» لفلاح الحقل الذي أصبح عبداً للأرض.

لم يعد هناك «تحت العشب الساطع شيء سوى عظام الفلاح الجافة». لم يعد باستطاعة الشاعر أن يمجّد الأرض كما كان يفعل في قصائده السابقة، بل بدأ يعكس الوقائع القاسية، المتجذرة في أرض لا ترحم.

لم يعد الفلاح ولا النبات يتمتعان ببركة الطبيعة، بل، على العكس، بدأت الطبيعة ترسل رسائل الخوف والكراهية:

اتركها، اتركها - الثقب تحت الباب

ليس سوى فم تتحدث من خلاله الريح الجافة

حتى بحدة أكثر.

يد العمر الباردة تكتب على عجل

بحروف غامضة

رسائل الكراهية والخوف.

بعد أن يرسم الشاعر صوراً للأرض الحارقة، والمطر البارد الذي يبدأ في الصيف، وصورة الشتاء بطينه المراكم فوق محور العربة، يعبر عن شكه العميق بأن الأرض سوف تنجد الأهالي، الناجين الأخيرين من أفعال السماء المدمرة. بدلاً من ذلك، تدمرهم الأرض بتيارات من المد والجزر، وكأنها تسخر منهم:

اتركها، اتركها-

مطرها يتساقط ليل نهار

من السقف المرقوع

المحني تحت ثقل السماء

هل ستنجد الأرض، ويناصر الزمن

الناجين الأخيرين هؤلاء؟

هل سيشفي عشب الربيع

جراح الشتاء؟

العشب يتلفها بتيارات مده وجزره

المتصاعد من المدخنة

شرائح لحم مثل الدخان

محترقة تسفعها في طريقها

خلال الأخشاب المتهالكة

إنه مزاح الطبيعة.

تصدعت جوانب الهيكل القديم

ولكن ليس بانبساط!

في قصيدته «فلاح الأرض يتكلم»، نجد أن الفلاح مجرد من الحب، والرويّة، وبركة الأرض: الطبيعة قاحلة وقاسية، والريح تعصف بمراعي التل عاماً بعد عام، والنعاج تجوع، إذ ليس هناك عشب ينمو، والفلاح يجوع، «لأن الربيع لا يزهر في عروق جافة».

لكن الشاعر بكرامة وكبرياء الفلاح الذي يصارع الأرض الجرداء... هذا الفلاح الذي هو أكبر من شجرة السنديان، والذي «عيناه بلا لون، ومع ذلك فهما صافيتان وحادّتان»، وهو يستطيع أن يعلمنا الحكمة بالصمت أكثر مما يفعل بالكلام:

انظر إلى خصلات شعره التي تركتها الريح الباردة

بتردد خفيف للشمس كي تخترقها

لاحظ فمه الجاف مثل الطير

الذي يرفرف ثم يسقط الآن على الباب المتصدع

للنفايات... جاف؟

لا يزال، هذا الرجل يستطيع أن يعلّمنا

في صمته وهو عجوز

أكثر من أغانيه وهو شاب.

حتى مثل شجرة سنديان عندما تكون أوراقها سقيفة.

مواقف متناقضة

في قصائد أخرى، يعبر الشاعر عن موقف مختلف، حتى يبدو أنه متناقض. فنحن نرى أن ظروف الجفاف تترافق الآن بإحساس مروع بالإفقار والفراغ الذهني عند المزارعين. لم يعد الشاعر يضفي صفة مثالية على الفلاحين، بل بدأ يدرك الفرق الشاسع بين الفكرة والواقع. إن فلاحي توماس يختلفون عن فلاحي ووردورث، الذين هم أكثر نبلاً.

فلاحو توماس حمقى، بغيضون، رخيصون، تافهون، وناس ذوو «أرواح لئيمة» لأن «سياج الشجيرات» هو الذي يرسم «حدود الروح». إنهم لن يتمتعوا بالجمال والنعمة اللتين تمنحهما الطبيعة. وهذا ما يصيب الشاعر بالخيبة والغضب أيضاً:

لقد خذلتني أيها الفلاح

منذ اليوم الذي رأيتك فيه تتسكع مع الأبقار

أنت نفسك واحد منها، لكن بسبب الابتسامة

المبهمة مثل ضوء قمر، المنعكسة على وجهك

من مصدر معتم، أخطأتُ طبيعته

بدأ الشاعر يدرك أن أفكاره السابقة حول نبل الفلاحين لم تكن سوى أوهام، وأنهم فقدوا صلتهم مع الأرض، ولهذا السبب «سوف لن يتعلموا حكمتها»:

نعمة التلال يكسيها الضوء

جمالاً برياً، لذلك ظننت،

وأنا أراقب استيقاظك البطيء

وسط بحور من الندى

أنك ترتدي الجمال نفسه بحكم الولادة.

وما يحزن قلب الشاعر فقدان الفلاحين قرابتهم مع الأرض، ولهذا السبب فإنهم لن يتعلموا حكمتها:

أساليبك الجنونية، غير الطبيعية وغير الإنسانية،

لا يمكن قبولها، وتدينها مكانة الإنسان المحتملة.

شيئان اثنان يمكن أن يخلصاك من جهلك: الجمال والنعمة،

وهما ما تجهد الأشجار والأزهار أن تعلمهما

لن يكونا لك أبداً، لقد أوصدت قلبك دونهما.

يرى الناقد راندل جينكنز أن هذه القصيدة لا توحي فقط بـ«تشييع الشاعر للفلاح، وإنما لأي ثقة زائدة بالشرط الكوني لحياة الريف الوضيعة». لكن الأمر على عكس ذلك تماماً. فالشاعر يؤمن بأن كبرياء وكرامة الفلاحين تكمنان في إطاعة قوانين الأرض، وأن تحقيق الانسجام بينهم وبين الأرض، الشكل الأكثر طبيعية للوجود، سينقذ ليس الفلاحين فقط، وإنما كامل الجنس البشري، كما نرى في المقطع التالي:

احلم حلمك، وأطع قواعد الأرض

رتّب حياتك وإيمانك. عندها

ستكون الرجل الأول في المجتمع الجديد

وعلى أي حال، وكما ذكرنا، يبدو الشاعر في هذه المرحلة مليئاً بالغضب على المزارعين، وسكان الريف عموماَ، هؤلاء «الذين تغذيهم الخرافات»، والذين لا يحبون حتى الأرض التي تحضنهم:

ها هو يمضي

نفسك أمام فيضانات الحقول المضطربة

ماذا فعلت القرون؟

الأثواب نفسها، تتهرأ في الضوء،

أو يشقها المطر، تتشبث بهياكل طافية قذفتها الرياح

وتخزيه في عيون طيور الراتينجية.

الفلاحون في هذه القصيدة يقودهم الجهل، ثم الحاجة، وهم الآن يقادون بالعادة. وعلى الرغم من أنهم موجودن منذ بداية الحياة، لكنهم ينكرون الأرض، ولذلك هم لا يستحقون شيئاً:

في البداية كان الجهل، ثم الحاجة،

والآن، العادة التي تجعّده على أجمة سحابة

الحياة تسخر منه، بينما موجات البشر الصاخبة

تضج بعيداً على حافة العالم.

إنه هنا منذ ابتدأت الحياة،

حركة غامضة بين جذور العشب الطري.