يُقال إن أكتافيو باث طلب ذات مرة من أليخاندرا بيثارنيك أن تنشر بين مواطنيها الأرجنتينيين قصيدة له، كان قد كتبها بدافع من المجزرة التي ارتكبتها السلطات المكسيكية ضد مظاهرة للطلبة في تلاتيلوكو عام 1968. وعلى الرغم من مشاعر الاحترام التي تكنها الشاعرة لزميلها المكسيكي الكبير فإنها لم تستطع تلبية طلبه هذا، لأنها وجدت القصيدة سيئة. ربما يكون هذا مقياساً لعصرنا الذي ينطوي من جديد على صحوة سياسية، ليس أقلها بين الشباب، وفي الوقت الذي تتعرض فيه الشرطة للمتظاهرين وتطلق النار عليهم كما حدث عام 1968، فإن شاعرة «غير سياسية» بشكل نموذجي مثل أليخاندرا بيثارنيك تشهد اليوم انبعاثاً جديداً، ففي إسبانيا لقيت أعمالها الشعرية نجاحاً حقيقياً وهي مدرجة بانتظام في قوائم أهم شعراء اللغة الإسبانية للألفية الفائتة، وهي تُقرأ وتُذكر في كل مكان، بالضبط كما حدث ذلك في الأرجنتين خلال السبعينات.

وإذا لم أكن مخطئاً، فإن هذا النوع المميز من شعرها «الخالص» يُفهم على أنه أبعد ما يكون عن السياسة. إن انجذابها للاعتراف، وسيرتها الذاتية الأساسية، إلى جانب التعقيد اللغوي، تمنح شعرها إمكانية قوية لمحو الحدود بين الحياة والقصيدة، تبدو معه كل استعراضات الواقع في العالم، كأنها زائفة وتجارية في الأساس. إنها تعطينا القصيدة كأسلوب حياة، الحياة كمعطى شعري. وفي هذا السياق يأتي شعرها في الوقت المناسب، في إسبانيا كما في السويد، حيث يتحرك العديد من الشعراء الشباب، بشكل خاص، في ما بين هذه الحدود، أي بين الحياة والقصيدة.

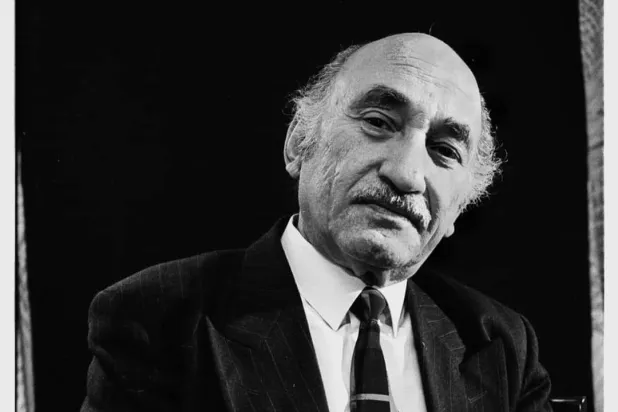

تماماَ مثل آخرين عديدين من كبار الشعراء في القرن العشرين كانت جذور أليخاندرا بيثارنيك تنتمي إلى الثقافة اليهودية في أوروبا الشرقية. هاجر والداها إلى الأرجنتين عام 1934 دون أن يعرفا كلمة واحدة من الإسبانية، وبقيا يستخدمان لغة اليديش بينهما في المنزل، وباستثناء عم لها كان يقيم في باريس، أبيدت عائلتها بالكامل في المحرقة. في الوطن الجديد، سرعان ما اندمجت العائلة في الطبقة الوسطى الأرجنتينية، وقد رزقت مباشرة بعد وصولها بفتاة، وفي عام 1936 ولدت أليخاندرا التي حملت في البداية اسم فلورا. لقد كانت علاقة أليخاندرا بوالديها قوية وإشكالية في الوقت نفسه، لاعتمادها لوقت طويل اقتصادياً عليهما، خاصة الأم التي كانت قريبة كثيراً منها سواء في أوقات الشدة أو الرخاء، وقد أهدتها مجموعتها الأكثر شهرة «استخلاص حجر الجنون».

في سن المراهقة كرست أليخاندرا حياتها للشعر، أرادت أن تكون شاعرة «كبيرة» ووفقاً لنزعات واتجاهات الخمسينات الأدبية ساقها طموحها إلى السُريالية، وربما كان ذلك، لحسن حظها، ظرفاً مؤاتياً. كما أعتقد بشكل خاص، أنه كان شيئاً حاسماً بالنسبة لها، مواجهتها الفكرة السريالية القائلة بعدم الفصل بين الحياة والشعر. ومبكراً أيضاً بدأت بخلق «الشخصية الأليخاندرية»، ما يعني من بين أشياء أُخرى أنها قد اتخذت لها اسم أليخاندرا. ووفقاً لواحد من كتاب سيرتها هو سيزار آيرا، فإنها كانت حريصة إلى أبعد حد على تكوين صداقات مع النخب الأدبية سواء في بوينس آيرس أو في باريس، لاحقاً، أيضاً، لأنها كانت ترى أن العظمة الفنية لها جانبها الودي. توصف بيثارنيك بأنها اجتماعية بشكل مبالغ فيه، في الوقت الذي كانت نقطة انطلاق شعرها، دائماً تقريباً، من العزلة الليلية التي عملت على تنميتها أيضاً.

بعد أن عملت على تثبيت اسمها في بلادها ارتحلت إلى باريس عام 1960، وسرعان ما عقدت صداقات مع مختلف الشخصيات المشهورة، مثل خوليو كورتاثار، أوكتافيو باث، مارغريت دوراس، إيتالو كالفينو، وسواهم. عند عودتها عام 1964 إلى الأرجنتين كانت في نظر الجمهور تلك الشاعرة الكبيرة التي تمنت أن تكون، حيث الاحتفاء والإعجاب بها وتقليدها. في السنوات التالية نشرت أعمالها الرئيسية وطورت قصيدة النثر بشكليها المكتمل والشذري، على أساس من الاعتراف الذي أهلها لأن تكون في طليعة شعراء القرن العشرين. لكن قلقها واضطرابها الداخلي سينموان أيضاً ويكتبان نهايتها في الأخير.

أدمنت أليخاندرا منذ مراهقتها العقاقير الطبية والمخدرات وقامت بعدة محاولات للانتحار لينتهي بها المطاف في مصحة نفسية، ما ترك أثره في كتابتها الشعرية، بطبيعة الحال. وهو ما يعني أنها لم تكن بعيدة بأي حال عن الموت أو الأشكال المفزعة، إلى حد ما، في عالم الظل في شعرها بما يحوز من ألم، يعلن عن نفسه غالباً، بذكاء، دافعا القارئ إلى الانحناء على القصيدة بتعاطف، وكأنه يستمع بكل ما أوتي من مقدرة، ليستفيد من كل الفروق، مهما كانت دقيقة في هذا الصوت، في حده الإنساني. على الرغم من هذه الحقيقة فإن ذلك لا ينبغي أن يحمل القارئ على تفسير القصائد على أنها انعكاسات لحياتها.

بنفس القدر عاشت أليخاندرا بيثارنيك قصيدتها مثلما كتبت حياتها، والاعتراف الذي تبنته هو نوع ينشأ من خلال «التعرية». إن الحياة العارية تتخلق في الكتابة ومن خلالها، وهو ما وعته أليخاندرا بعمق. في سن التاسعة عشرة، أفرغت في كتابها الأول حياتها بشكل طقوسي وحولتها إلى قصيدة، تعكس نظرة لانهائية، في انعطافة كبيرة لا رجعة فيها وشجاعة للغاية لا تقل أهمية فيها عن رامبو. وهذا ما سوف يحدد أيضاً، كما هو مفترض، مصيرها.

وهكذا كانت حياة أليخاندرا بيثارنيك عبارة عن قصيدة، في الشدة والرخاء، في الصعود والانحدار، انتهاءً بموتها عام 1972 بعد تناولها جرعة زائدة من الحبوب، وقد تركت على السبورة في مكتبها قصيدة عجيبة، تنتهي بثلاثة نداءات هي مزيج من الحزن والنشوة:«أيتها الحياة/ أيتها اللغة/ يا إيزيدور».

ومما له دلالته في شعرها أنها بهذه المكونات الثلاثة، بالتحديد، تنهي عملها: «الحياة»، و«اللغة»، و«الخطاب» (يمثله المتلقي). هذه هي المعايير الرئيسية الثلاثة للاحتكام إلى أسلوبها الكتابي في شكله المتحرك بين القصائد المختزلة المحكمة، وقصائد النثر، والشظايا النثرية. ولربما هذه الأخيرة هي الأكثر جوهرية وصلاحية لعصرنا، حيث تطور بيثارنيك فن التأمل والتفكير الذي لا ينفصل مطلقاً عن التشابك اللغوي للشعر، لكن مع ذلك فهو يحمل سمات الملاحظة، أثر الذاكرة، واليوميات. في هذه القصائد يمكن تمييز نوع من فلسفة الإسقاط. شعر يسعى إلى الإمساك بالحياة بكل تناقضاتها واستحالاتها، لكن لا يقدم هذه الحياة أبداً، كما لو كانت مثالية، وبالكاد يمكن تعريفها، على العكس من ذلك يخبرنا أن الحياة لا يمكن مضاهاتها أو فهمها، لكن ولهذا السبب بالتحديد هي حقيقية. في قصائد أليخاندرا بيثارنيك نقرأ بالضبط ما لم نكنه وما لن يمكن أن نكونه أبداً، حدنا المطلق الذي يحيط بمصيرنا الحقيقي الذي لا مفر منه، دائماً وفي كل لحظة.

* ماغنوس وليام أولسون Olsson ـ William Magnus: شاعر وناقد ومترجم سويدي. أصدر العديد من الدواوين والدراسات الشعرية والترجمات. المقال المترجَم له، هنا عن الشاعرة الأرجنتينية أليخاندرا بيثارنيك، هو بعض من الاهتمام الذي أولاه للشاعرة، فقد ترجم لها أيضاً مختارات شعرية بعنوان «طُرق المرآة» كما أصدر قبل سنوات قليلة، مجلداً عن الشاعرة بعنوان «عمل الشاعر» يتكون من قصائد ورسائل ويوميات لها، مع نصوص للشاعر وليام أولسون، نفسه. وفقاً لصحيفة «أفتون بلادت». على أمل أن تكون لنا قراءة قادمة لهذا العمل. والمقال أعلاه مأخوذ عن الصحيفة المذكورة وتمت ترجمته بإذن خاص من الشاعر.