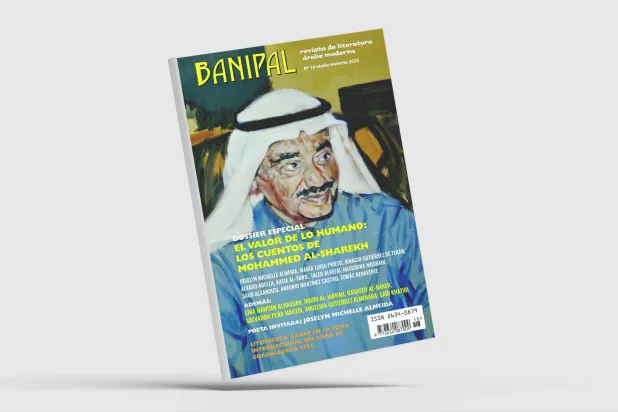

في يناير (كانون الثاني) 1970، تقدم شاب صغير السن، بخطوات وجلة وحياء شديد من نجيب محفوظ وهو يتوسط جلسته الأسبوعية بمقهى «ريش» الشهير بوسط القاهرة. وحين اقترح أحدهم على محفوظ من باب المداعبة أن يعيدوا الشاب وقصته التي احتفت بها إحدى الصحف إلى بلدته المحلة بدلتا مصر، رد محفوظ بحسم: «هذا الشاب في حمايتي». وبعد مرور أكثر من 50 عاماً على تلك الواقعة أصدر جار النبي الحلو الذي لم يعد أديباً شاباً رواية باسم «شجو الهديل»، وصفها بعض النقاد بأنها معزوفة سردية شديدة العذوبة والشجن، تعكس ولعاً لا ينتهي بعوالم نجيب محفوظ إنسانياً وإبداعياً، حتى أنه جعل أحد أبطالها مغرماً بشخصية «سعيد مهران» بطل «اللص والكلاب» لأديب «نوبل». هنا، حوار مع جار النبي الحلو الذي يعد أحد أبرز كتاب جيل السبعينات في مصر حول روايته الجديدة وأعماله السابقة وهموم الكتابة:

* جاءت روايتك الجديدة «شجو الهديل» شديدة التكثيف والاقتصاد اللغوي، وهي تحكي قصة رجل فقير يرصد مفارقات العالم من حوله في هدوء... ألا تخشى أن يأتي التكثيف على حساب رغبة الإشباع لدى القارئ؟

- «شجو الهديل» رواية تتضمن مجموعة من المشاهد، اللقطات، تعتمد الصورة والحدث لذلك لا تحتمل إفاضة لغوية، أحب هذا السرد في هذه الرواية لأنه أداتي في التعبير عن شخوص بعينها، إن اتساع الرؤية وتكثيف السرد والاختزال اللغوي تؤدي في الرواية إلى إحكام الشكل.

* استلهمت فكرة الرواية من أحاديث الهواتف المتسربة إليك عبر النوافذ والشرفات التي تطل على بيوت الجيران، كيف صنعت من أحاديث عادية ومكررة كل هذا الشجن والعذوبة؟

- يقف الناس في الشرفات، ويتحدثون في الهواتف بصوت مرتفع، ويتكرر هذا في وسائل المواصلات، ومن خلال «المنور» أو الفراغ بين العمارات السكنية، وكلها تعكس مشاكل خاصة وأشواقاً وأحزاناً، بل أحاديث عادية ومكررة، هي فقط كانت وسيلة «فتحي» في رواية «شجو الهديل» ليلتقط بعض الكلمات ويعيش القليل من اللحظات مع الآخرين، وفيما الأحداث على أرض الواقع أكثر مرارة، لكن حين نتعرف على شخوص الرواية نجد هذا الشجن وهذه الانكسارات.

* أحد أبطال الرواية يبدو مهتماً بشكل خاص بشخصية «سعيد مهران» في رواية «اللص والكلاب» لنجيب محفوظ، ما هي علاقتك إبداعياً وإنسانياً بعوالم محفوظ؟

- في بداية عام 1970، تحديداً في يوم جمعة من أيام يناير نُشرت لي لأول مرة قصة قصيرة في صحيفة «المساء» وكنت منتشياً بها وذهبت بالعدد إلى القاهرة وكأني أحمل كنزاً ثميناً. اصطحبني الكاتب إبراهيم منصور من يدي وذهبنا إلى مقهى «ريش» الثقافي الشهير بوسط القاهرة، حيث تحلّق حول نجيب محفوظ مجموعة من الكتاب في جلسته الأسبوعية. لم أصدق نفسي أنني في حضرة الكاتب الكبير الذي بدأت في قراءة أعماله وأنا في المرحلة الإعدادية مثل «زقاق المدق» و«خان الخليلي» و«القاهرة الجديدة». خاطب إبراهيم منصور محفوظ قائلاً: الولد جار النبي الحلو نشر قصة جيدة في جريدة «المساء» لكن نريد إرجاعه لبلدته، فرد عليه عميد الأدب العربي بجملة لا أنساها: «جار في حمايتي».

والحق أن موهبة نجيب محفوظ فذة واستثنائية، شخوصه الحية تخرج من التاريخ ومن زمن قديم لتطرح علينا من جديد الصراع مع المحتل وثورة 1919 والحلم بالاستقلال والحلم بحياة جديدة، أعماله هي تاريخ مصر الدرامي، ومن أعماله التي هزتني «بداية ونهاية» و«اللص والكلاب»، وأهم شخصياته التي أثرت في وجداني ووقفت أمامها طويلاً: سعيد مهران في «اللص والكلاب» و«نفيسة» في بداية ونهاية.

* تميل لغتك إلى الحياد وتنأى عن التقريرية أو المباشرة... صعب تحقيق ذلك في عمل روائي... أليس كذلك؟

- رؤية الكاتب هي التي تحدد كيف يرى البشر والأحداث، ووعيه هو الذي يلتقط المشاكل بكل ثقلها وكوراثها، والكاتب ينحاز فيما يطرحه لشخوص روايته. لكنني في النهاية أقدم شخوص كما أراها، ولعل اللغة المقتصدة والجملة النافذة هي التي تكشف ببساطة عن الشخصيات وأحلامها وانكساراتها، ولكن كيف تمر بين ثقب إبرة حتى ينأى الكاتب عن التقريرية أو المباشرة؟ هذا يتوقف على خبرة الكاتب ومهارته وانحيازاته رغم حياد اللغة.

* ما سر مسحة الشجن والتصوير الشاعري التي تغلف أعمالك غالباً؟

- الشجن المشرب بروح الشعر في أعمالي هو المعبِّر عن هذا الحزن، وهذا الشجن ينبع من شخصيات رواياتي، الشخصيات صاحبة الأمراض، والأحلام التي طارت في سماء المستحيل، هو الشجن إذن، والهديل يتحول إلى أغنيات ذات إيقاع حزين، ومواويل تهفو إلى حياة. إنها محاولة للاقتراب بحذرٍ من الهديل، لكنه يتردد في شكل شجو. وهذا ما نراه في شخصية «آمال» وهي تهفو إلى أحلامها وتكاد ترقص وتغني لكن أحلامها تطير في الفضاء. أيضاً «سهير» التي يشملها المرض وتنظر بعين مهمومة إلى أمها السمينة المسكينة، تنظر بعين حب بلا أمل، حتى «فتحي» أحزانه لا تتوقف عند مكان ينام فيه أو حمامات أحبها أو عنزة يرعاها، لكن إحساسه بالمطاردة يداهمه في كل آن. هذا هو الشجو.

* ما الخصوصية التي تتمتع بها مدينتك المحلة، وجعلتك تخصص لها «رباعية» روائية تتكون من «حلم على نهر»، «حجرة فوق سطح»، «قمر الشتاء»، و«عطر قديم»، ما سر تأثيرها الطاغي عليك؟

- المحلة الكبرى كانت الرحم الذي عشت فيه، ومنها شممت هواء الغيطان والشجر، والماء الذي وهبني فرح الحياة، جلست على نهرها وترعها. وكانت شوارعها وحواريها صديقتي، كنت أدور وألف وأعرف أهلها، بيني وبينهم ود ومحبة وابتسامة امتنان، أهلها من العمال والفلاحين والمهمشين. كنت - لاحظي الفعل الماضي - أحفظ أسواقها ولي فيها أصحاب في سوق الخضروات وسوق «الكِرشة» وسوق الطيور، وسوق المواشي. وهبتني المحلة كنوزها من حكايات وقصص، دهشة وتأمل، النهر الذي كان يمر أمام بيتنا، رمى في حِجري عشرات الحكايات عن الغرقى، والمراكب، والسمك، وألعاب الصيف. وفي هذه المدينة أهلي وأصحابي ورفاقي، لم أفكر يوماً في الرحيل إلى مدينة كبيرة، كانت مدينتي الصغيرة تكفيني وتعطيني بسخاء. وحين هرمتْ المدينة القديمة ورحلت صورتها مثل كل المدن الإقليمية، وصرت شيخاً كان لا يمكن أن أترك ذكرياتي وعالمي وأمضي.

*ما ذكرياتك مع «شلة المحلة» التي تعد من أشهر المجموعات الأدبية في مصر، وضمت عدداً من الأصوات النابغة الخارجة من المدينة مثل الراحلين الناقد جابر عصفور والكاتب سعيد الكفراوي والمفكر نصر حامد أبو زيد، بالإضافة إليك أنت والروائي محمد المنسي قنديل والشاعر محمد فريد أبو سعدة؟

- مجموعة المحلة أو «شلة المحلة» هي هديل المحبة، المعرفة، والثقافة. غناء بلا حدود، ومحبة لن تنتهي. في شتاء 1965 ذهبت مع المنسي قنديل وفريد أبو سعدة، كنا في المرحلة الثانوية، والتحقنا بالمجموعة في تردد ووجل وهم متحلقون حول مائدة ضخمة بحجرة أنيقة بقصر ثقافة المحلة يناقشون قصة لسعيد الكفراوي. وجدنا الصمت التام، الهدوء، والتنصت، ثم النقد الذي كان بلا هوادة، وباحترام وتقدير، ثم صرنا أصدقاء، ونخرج من قصر الثقافة إلى شوارع المحلة وحواريها حتى حديقة الزهور، وينتهي بنا المطاف في غرفتي فوق السطوح أو في شقة سعيد الكفراوي. تعلمنا كيف نقرأ وكيف نكتب ولماذا.

وكان من حسن حظي أنني انطلقت من بين هذه المجموعة حتى وصلت إلى فارس الأدب والصحافة الثقافية عبد الفتاح الجمل، الذي نشر لي وقدمني بصفحته الأدبية في جريدة «المساء». عشت عمري أجتهد وأكتب بشكل جيد حتى لا أخذل شلتي، ولا أفقد هديلهم الذي يقويني على الحياة.

الشجن المشرب بروح الشعر في أعمالي هو المعبِّر عن هذا الحزن وهذا الشجن ينبع من شخصيات رواياتي

* لماذا تبدو بعيداً عن الساحة الثقافية... عزلة مبدع أم احتجاج صامت؟

-لم أكن في عزلة قط، ولا مارستها طيلة عمري، كنت في المحلة مع أهلي، وكتبي وكتاباتي وأحلامي بالمستقبل، وولعي بالقراءة. أذهب للقاهرة، حيث أصحاب العمر والرفاق ومقهي «ريش» و«زهرة البستان» و«أتيليه القاهرة»، ليمتد العمر وتمتد الشوارع لتصل حتى شيخوختي ويتجدد الأصحاب والرفاق، حتى الأحلام تتجدد.

* هل تخشى من النسيان أو السهو، خصوصاً بالنسبة للأجيال الجديدة؟

-لا أخشى من ذاكرة الأجيال الجديدة وأثق في ذائقة شباب الكتاب والجمهور، حتى لو وقعت في بقعة السهو أحياناً، سأظل دائماً بين يدي قارئ. لا نحكم بالواقع الآن لكن علينا أن ننتظر المستقبل الذي سيهفو فيه البشر إلى المعرفة، والتكنولوجيا الحديثة لا بد أن تغير في الواقع الثقافي.

* تقول إن الساحة الأدبية ينبغي أن تتسع للجميع، وأن يسودها الحب والتآلف، ألا تبدو تلك الرؤية مغرقةً في المثالية بالنظر إلى ما تشهده الساحة من حروب وتكتلات واتهامات متبادلة؟

- الساحة الأدبية تتسع للجميع، بل أتمنى أن تتعدد الأفكار والرؤى ووجهات النظر، لأن الثراء الفكري لا يأتي من فراغ. فالحوار يثري الحياة ويقدم الجديد، والطموح في حرية الفكر يجعلنا دائماً في انتظار وجهات النظر الأخرى، ولذا أرى أن الساحة تتسع للجميع.

* أخيراً، هل تشعر أنك نلت ما تستحقه من إشادة وتكريم أم تنظر خلفك في غضب؟

-لا أنظر خلفي في غضب، التكريم والاحتفاء بي من حق الآخرين. أنا أحب الكتابة وهذا عكازي الحقيقي في شيخوختي.