حين يعاين المرءُ مسلكَ الأمَم والشعوب والمجتمعات، يدرك أنّ العلاقة الناشطة بين الأخلاق والمعرفة تخضع لعواملَ شتّى من التفاعل الجدليّ. الأغلبُ في التحليل الناشط أن نربط رقيَّ الوعي الأخلاقيّ بترسُّخ المكتسبات العلميّة وتطوّر المدارك المعرفيّة. غير أنّ الأمور في واقع التاريخ الإنسانيّ ليست على هذا الوضوح؛ إذ تَبيَّن لنا أنّ فهم الوجود فهماً علميّاً متقدّماً لا يُفضي في الغالب إلى التخلّق بأخلاق الرفعة الإنسانيّة. ومن ثمّ، لا بدّ لنا من أن نسأل: هل ترتقي الأخلاقُ الإنسانيّةُ بارتقاء المعارف العلميّة؟ هل يواكب الرقيُّ الأخلاقيُّ حتماً التقدّمَ العلميَّ؟ بتعبيرٍ آخر: هل يستحيل تهذيبُ الأخلاق إذا تَعطّل في مسلك الشعوب إنتاجُ المعرفة العلميّة المحض؟

مِن عِبَر التاريخ أنّ الشعوب القديمة اختبرت ضروباً شتّى من الأخلاقيّات والروحانيّات جعلتها تهذّب بعضاً من وعيها ومسلكها، ولو أنّ مقدار مكتسباتها المعرفيّة كان ضئيلاً. غير أنّنا نعاين اليوم تطوّراً مذهلاً في المعارف العلميّة يوشك أن يوهمنا برقيٍّ استثنائيٍّ في الأخلاق. والحال أنّ المجتمعات المتقدّمة معرفيّاً وعلميّاً وتقنيّاً ما برحت تخضع لأهواء الاحتراب والاقتتال، في حين أنّ أفرادها ما فتئوا يعانون في وجدانهم الصراعَ المريرَ بين الخير والشرّ، بين منافع الذات الأنانيّة ومصالح الجماعة، بين مقتضيات رعاية الكيان الذاتيّ وضرورات صون الاجتماع الإنسانيّ والطبيعة والبيئة.

أعتقد أنّ المسألة تتعلّق بطبيعة الإنسان المفطور على التنازع الجوّانيّ بين قيَم الرقيّ ومسالك الانحطاط، وبطبيعة الدولة المبنيّة على رعاية تملّك الأرض ومواردها والحفاظ على وجود الأفراد والجماعة وتدبير شؤون المعيّة في المدينة الإنسانيّة الواحدة. ذلك بأنّه ليس من اليسر تدبيرُ حياة الناس على الأرض في مقاطعاتٍ شبهِ متجانسةٍ تحوّلت شيئاً فشيئاً إلى دوَلٍ مستقلّةٍ ترعى مصالحَها، سواءٌ بالتفاوض الفطن أو بالتصارع العنفيّ. لا ريب في أنّ جميع الوقائع التاريخيّة هذه تدلّنا على أنّ الرقيّ الأخلاقيّ أضحى مسألةً شديدةَ التعقيد والإرباك، إذ لم يَعد الأمرُ يقتصر على حسن النيّة وسوئها، أو صلاح الضمير وفساده، بل أمست بنى الاجتماع الإنسانيّ المعقّدة ومتطلّباتها المتشابكة المتدافعة في منزلة العائق الأخطر الذي يعطّل الالتزام الأخلاقيّ السويّ.

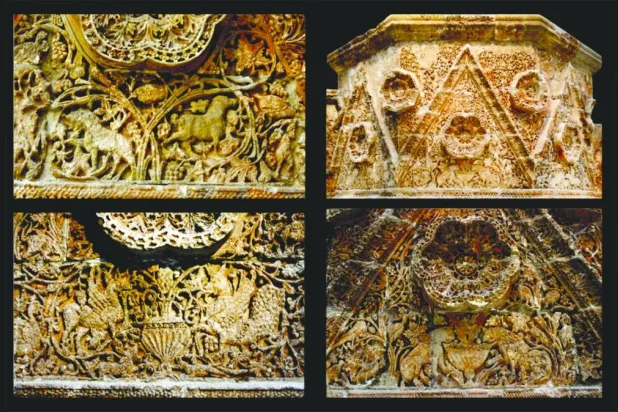

لا بدّ أيضاً من التأمّل في حقيقةٍ إنتروبولوجيّةٍ أخرى استجلى عناصرَها عالمُ الإتنولوجيا الفرنسيُّ كلود - لِڤي ستروس (1908 - 2009) الذي انتقد تصنيفَ الشعوب بحسب مراتب تطوّرها المعرفيّ. اعتمد ستروس على منهجيّة الإنتروبولوجيا البنيويّة التي تخالف التعليل الذي تسوقه المذاهب التطوّريّة والثقافويّة والوظائفيّة وسواها، فأكبّ يشرح طبيعة الاجتماع الإنسانيّ وتجلّياته الثقافيّة التاريخيّة، وقد تصوَّره في هيئة البنية الكلّيّة الشاملة التي تنطوي على نظامٍ تماسكيٍّ ذاتيِّ الانضباط يتجاوز قدرةَ وعي الأفراد على الإمساك به والتأثير فيه. ومن ثمّ، أخذ يبيّن لنا في كتابه الفكر البرّيّ أنّ التمييز بين المجتمعات القديمة والمجتمعات الحديثة لا يستقيم على الوجه الذي نعرفه؛ إذ إنّ الفكر البدائيّ يتّصف بالمهارة العمليّة الإصلاحيّة الفطنة ويربط الأحداث بالبنى السائدة، في حين أنّ الفكر الحديث يتميّز بالحذق الإبداعيّ الذي يستند إلى البنى فيتجاوزها تجاوزاً يؤهّله لابتكار الحدث الفذّ.

وعليه، لا يجوز لنا أن نحكم على المجتمعات البدائيّة بالتخلّف أو بالعجز عن إدراك تعقيدات الظواهر التاريخيّة المتشابكة. كذلك لا يليق بنا علميّاً أن نمنح المجتمعات الحديثة مقامَ الصدارة من جرّاء امتلاكها وسائلَ المعرفة المتقدّمة. ذلك بأنّ جميع المجتمعات الإنسانيّة، بمعزلٍ عن زمنيّتها المعرفيّة، تمتلك القدرةَ عينَها على تدبّر الواقع الحيّ وتصنيفه وترتيبه. الاختلاف الوحيد يكمن في الطريقة أو في المنهج، لا في القدرة أو في الملَكة المعرفيّة. الثابت أنّ الناس في جميع المجتمعات يمتلكون القدرات الذهنيّة والفهميّة ذاتها بمعزلٍ عن مرتبتهم الحضاريّة أو لنقلْ عن اختبارهم الحضاريّ الخاصّ. لذلك يجب أن نحفظ للمجتمعات البدائيّة الفضلَ الذي اكتسبته في إحراز العلوم إحرازاً مقترناً بمنهجيّتها الخاصّة المستندة إلى المعاينة الحسّيّة الإمبيريقيّة، في حين أنّ منهجيّة العلوم الحديثة تقوم على التجربة التي لا تلبث أن تزدان بالنظر التجريديّ والبناء الأفهوميّ.

إذا كان العِلمُ أعدلَ الأمور قسمةً بين المجتمعات، فإنّ الأخلاق أيضاً تشترك في الشموليّة الحضاريّة هذه، ولكن من غير أن تقترن بطبيعة المعرفة العلميّة السائدة. في الأزمنة الحديثة والمعاصرة فاز الإنسانُ الغربيُّ بإدراكٍ معرفيٍّ جليلٍ أهّله للسيطرة النسبيّة على بعض عناصر الطبيعة الفيزيائيّة والكيميائيّة. ولكن هل ردعنا اكتشافُ القنبلة النوويّة عن استخدام القوّة المفرطة في إبادة أعدائنا؟ هل أسعفنا إحصاءُ خلايا الدماغ ورسمُ خريطة الجسم الإنسانيّ الجينيّة في ضبط غَضبتنا المؤذية وتهذيب مسلكنا اليوميّ؟ هل ساعدتنا المراصدُ الفضائيّةُ الضخمةُ المستقصيةُ مجرّاتِ الفضاء الأرحب وكواكبَه ونجومَه في كبح جماح هيمنتنا على الطبيعة وزجرنا عن إهانتها وتلويثها وتشويهها؟

ما من إجابةٍ مُقنعةٍ عن الأسئلة الخطيرة هذه إلّا تلك التي تُفضي بنا إلى التأمّل في الطبيعة الالتباسيّة الانعطابيّة التي انفطر عليه الكائنُ الإنسانيُّ، وقد تنوّعت تجلّياتُه الحضاريّةُ في مجتمعات المسكونة قاطبةً. أعلم علمَ اليقين أنّ الذين كانوا يأكلون لحم البشر لم يكونوا على درجةٍ عاليةٍ من التدبّر المعرفيّ والتبصّر العلميّ والفهم الحضاريّ. ولكنّ البنية المعياريّة الأخلاقيّة البدائيّة التي كانت تضبط علاقاتهم ومعاملاتهم ومسالكهم تُشبه، في وجهٍ من الوجوه، البنية الحديثة التي تنتظم بها أحوالُ معيّتنا الإنسانيّة المعاصرة. ذلك بأنّ شرعة حقوق الإنسان المعتمَدة في القرن العشرين لم تنشأ في الفراغ الحضاريّ المطلق. جميع الحضارات الإنسانيّة اهتدت بالتلمسّ البطيء إلى اختبارٍ تشريعيٍّ أوّليٍّ جعلها تتحسّس ضرورةَ الانتظام الأخلاقيّ في معترك الاجتماع الإنسانيّ الناشئ.

بلغنا شأواً بعيداً في اكتساب المعارف المتقدّمة التي تؤهّلنا لأفضل ضروب الوعي الحضاريّ المتراكم. بيد أنّنا ما برحنا نتخاصم ونتصارع ونتحارب

أمّا اليوم، فإنّنا بلغنا شأواً بعيداً في اكتساب المعارف المتقدّمة التي تؤهّلنا لأفضل ضروب الوعي الحضاريّ المتراكم. بيد أنّنا ما برحنا نتخاصم ونتصارع ونتحارب ونتقاتل ونُبيد بعضنا بعضاً من جرّاء استفحال أنانيّاتنا الفرديّة والجماعيّة، حتّى إنّ المتشائمين يعتقدون اعتقاداً راسخاً أنّ العنف بين الناس اشتدّت وطأته بسببٍ من تطوّر أساليب العنف المستخدَم في الإبادة الجماعيّة. إذا قارن المرءُ حروب الأحصنة والسيوف بحروب الأشعّة النوويّة والاستئصال الجرثوميّ، جزم أنّ أخلاقيّات الاحتراب البدائيّة أرقى حضاريّاً من خبث السياسات الدوليّة الإفنائيّة المعاصرة. يبقى لنا أن نسأل: كيف نستطيع اليوم أن نربط تقدّمَ العلوم الإنسانيّة والوضعيّة بتهذيب الأخلاق الفرديّة والجماعيّة؟ إذا كان الاختلافُ الثقافيُّ بين البدائيّين والمتمدّنين مقتصراً، بحسب العالم الفرنسيّ ستروس، على المنهجيّة المعتمَدة، وَجَب علينا أن نراعي أخلاقيّات الهنود والأفارقة والعرب والآسيويّين والأُوروبّيّين الأوائل الذين ساروا في معاملاتهم الإنسانيّة على هدي البنيان المضيء في الفطرة الطبيعيّة، فقمعوا ميولَهم الرديئة ونوازعَهم السيّئة ورذائلَهم القبيحة، وأكبّوا يطلبون الفضيلة في مساعيهم الحضاريّة المتواضعة. أمّا الشرّ الكامن في الطبيعة الإنسانيّة، فلم يملك عصرَ ذاك أن ينفجر إهلاكاً وإبادةً على نحو ما نعاينه اليوم في مجتمعاتنا المعاصرة. لا تكون المعرفة بركةً للناس إلّا حين تقترن بمكارم الأخلاق. في غير ذلك علّمتنا خبراتُ التاريخ أنّ العقل الأداتيّ الاستنفاعيّ الاستغلاليّ هدّامٌ في فتوحاته المنعتقة من كلّ هدايةٍ أخلاقيّةٍ. من الضروريّ أن يكتشف الإنسانُ بالمعرفة واقعَ الأحوال حتّى يُشرّع تشريعاً صائباً. غير أنّ المعرفة وحدها لا تكفي من أجل إقناع الإنسان بانتهاج سبيل شرعة حقوق الإنسان الكونيّة الأرقى.