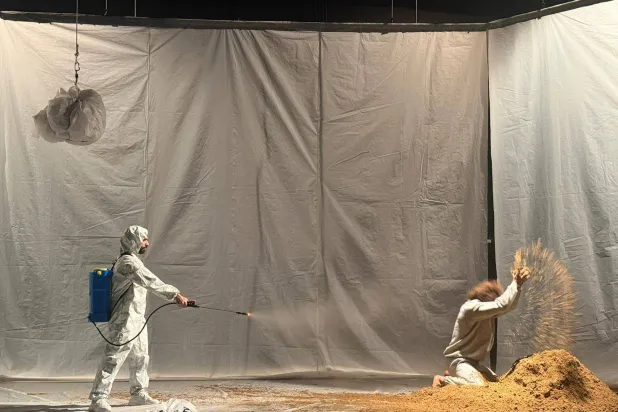

سبقت توقيع الرواية الأولى لريما سعد، «امرأتان» (دار نوفل)، قراءة ممسرحة من إخراج سولانج تراك، أدّتها الكاتبة اللبنانية على خشبة «المونو»، مع مقاطع مصوّرة بُثّت على الشاشة، تحاكي مزاج القصّ وأهواء الشخصيتين الرئيسيتين: فيرونيكا وكارا.

قرأت ريما سعد فصولاً من روايتها تتضمن زمنَي السرد ومكانَيْه: الماضي (1566) والحاضر (2020)؛ البندقية وبيروت. تحطّ القراءة الممسرحة على ثيمات تعبُر فوق المحسوس لتكشف عن دواخل بطلتيها: تناقض ووئام. الاتجاهات التي تبدو متباعدة، تلتقي على مسار واحد. فيهما أيضاً أمنيات معلّقة ورغبات تمّ تأجيلها. الرواية عن المرأة، ومن خلالها النوع البشري: الحب والخيانة، والمكتمل والمبتور، والمستتر والمكشوف.

ترفض كاتبتها عدَّها «رواية نسوية»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «إنها إعادة إعمار للرجل على ما تبقى من حطام النساء». من خلال تناولها حقبتَي الطاعون في البندقية و«الكوفيد» في بيروت، تتحدّث عن معاناة واحدة: «لم يختلف المضمون عبر هذه الرحلة على متن القرون، بل تكرّرت الحكاية أحياناً، واكتملت أحياناً أخرى؛ لرجل وامرأة على السواء».

تطفو نفحة سوريالية، واقعية وسيكولوجية، تريدها كاتبتها أن تمسّ الرجل كما المرأة. تقول: «الرواية لا تطالب بشيء بقدر ما تعكس واقعاً، وللقارئ الرجل والقارئة المرأة أن يرتئي أحدهما أو كلاهما بالمطالبة بحق امرأة مهدور هنا، كما وحق رجل مهدور هناك».

وتضيف: «ليست رواية هدفها الاستشراس على الرجل. ثمة تحوير للبوصلة بين المطالبة بالإنصاف في الحقوق المجتمعية البديهية بين إنسانين، وبين جمالية فكرة اختلافهما ككائنين. هذا الاختلاف هو ما يكسب اللعبة بين الرجل والمرأة جماليتها. هنا الإبداع في الحب».

بطلة الرواية فيرونيكا، وهي اختزال لقصة حقيقية، انتزعت قدرها بيدها. جسّدت صورة المرأة الخارقة الجمال والذكاء والشاعرة والموسيقية والمثقفة في زمانها. الرجل في قصتها، أرغمه المجتمع الإيطالي آنذاك على عدم الزواج منها إذعاناً لفوارق اجتماعية، فتزوّج ممن لم يخفق لها قلبه. ظلم فيرونيكا ونفسه وزوجته.

أما كارا في الرواية، فقصة مبتدعة. سخطت على الرجل و«لوّعت عشاقها» كردّ فعل على الألم. الرجل هنا أيضاً ضحية ظلم مجتمعه المحافظ. نقرأ: «أحببتُ فيها ما ليس فيكِ وأحببتُ فيكِ ما ليس فيها». وفي حوار آخر: «لا يعظُم العشق إلا في تكتّمه، فالعشق في السر غير العشق في العلن».

تتابع ريما سعد: «كوني امرأة، لا يعني أنني قضية أو مشكلة ينبغي حلّها. روايتي تطمح إلى جعل الحياة طبيعية كالتنفس أو الفرح أو البكاء. لستُ وراء متراس أنتظر مرور الرجل لإردائه بالرصاص. بل على العكس، أحلم برشقه بالورد. الرواية نشيد أنوثة ومشروع تأمل».

عن تكرار إشكاليات الحب والخيانة والإثم والخطايا في الرواية العربية، تقول: «الحب ليس ثيمة كل العصور فحسب؛ هو ماء الحياة. الحب في صوره كافة... في الإنسان، انطوى العالم الأكبر. والعالم الأكبر هو الحب الأكبر. الرواية مزيج بين حب دنيوي في عالم الأبعاد، وعشق إلهي. الرواية لم تتناول مسألة الحب بذاتها، ولا مسألة الخيانة أو الغدر أو الانسلاب بالعشيق، بل استحضرت تاريخاً يمكن إسقاطه على الحاضر وأجرت حواراً بين بُعدين زمنيين من خلال فيرونيكا وكارا، ومقارنات سلوكية في بيئتين متناقضتين وزمنين مختلفين».

وقعت ريما سعد مصادفة على سطور تتحدّث عن شخصية حقيقية هي فيرونيكا فرنكو، من بنات هوى الأجواء المخملية في البندقية بالقرن السادس عشر. أبهرتها، وتقول عنها: «أعجبتُ بقوتها وآلامها وصخب حياتها وعمق وحدتها وانتصاراتها وخيباتها، كلما قرأتُ الماضي أو تأملتُ الحاضر. لكن إحساساً عميقاً كان يجتاحني وأنا أتصفح سيرتها والمُتناقل عن نهايتها. أعجبتُ بخصوصية تجربتها، فلم أستطع صدّ رغبة جامحة في البحث عن وجهها الآخر، الذي يعكسها، يخشاها، يهرب منها، ولكنه ينتهي بأن يُبررها ويُبرئها، فكانت كارا. إن تخلّصت البندقية من الطاعون، فهي لم تتغلب على الظنون ولم تهزم الشكوك والنفاق. فيرونيكا في الواقع حالة مستمرة من القلق والانتصار ثم الانحطاط الذي تليه الهزيمة. لقد مات هنري الثالث تاركاً وراءه الفراغ واللاشيء، وماتت فيرونيكا. لكنها تعود مع كل خلجة جسد مقهور. فيرونيكا هي الماضي والحاضر، وكارا حاضر آتٍ من الوعي».

وبرأيها، «في كل امرأة شيء من فيرونيكا وأشياء من كارا. هما المرأة في كل حالاتها. بكت إحدى النساء اللواتي حضرن القراءة الممسرحة حين قلتُ (إنّ العاقر ليست مَن لا تنجب طفلاً، بل مَن لا تنجب حباً). بالنسبة إلي، كانت مسيرة كل من المرأتين من خيالي، ومع الكتابة رحتُ أجد نفسي فيهما؛ إلى أن أصبحتا صديقتَي».

نسجت القصة، كما تضيف ريما سعد، من التاريخ والواقع والخيال، إلا أنّ تعويذة سحر كانت ضرورية لمنحها ما يكفي من الشجاعة وفتح الباب بقوة وسردها بعاطفة متّقدة تتفلّت من قبضة الخوف. الخوف مما سيقول مَن يقرأ.