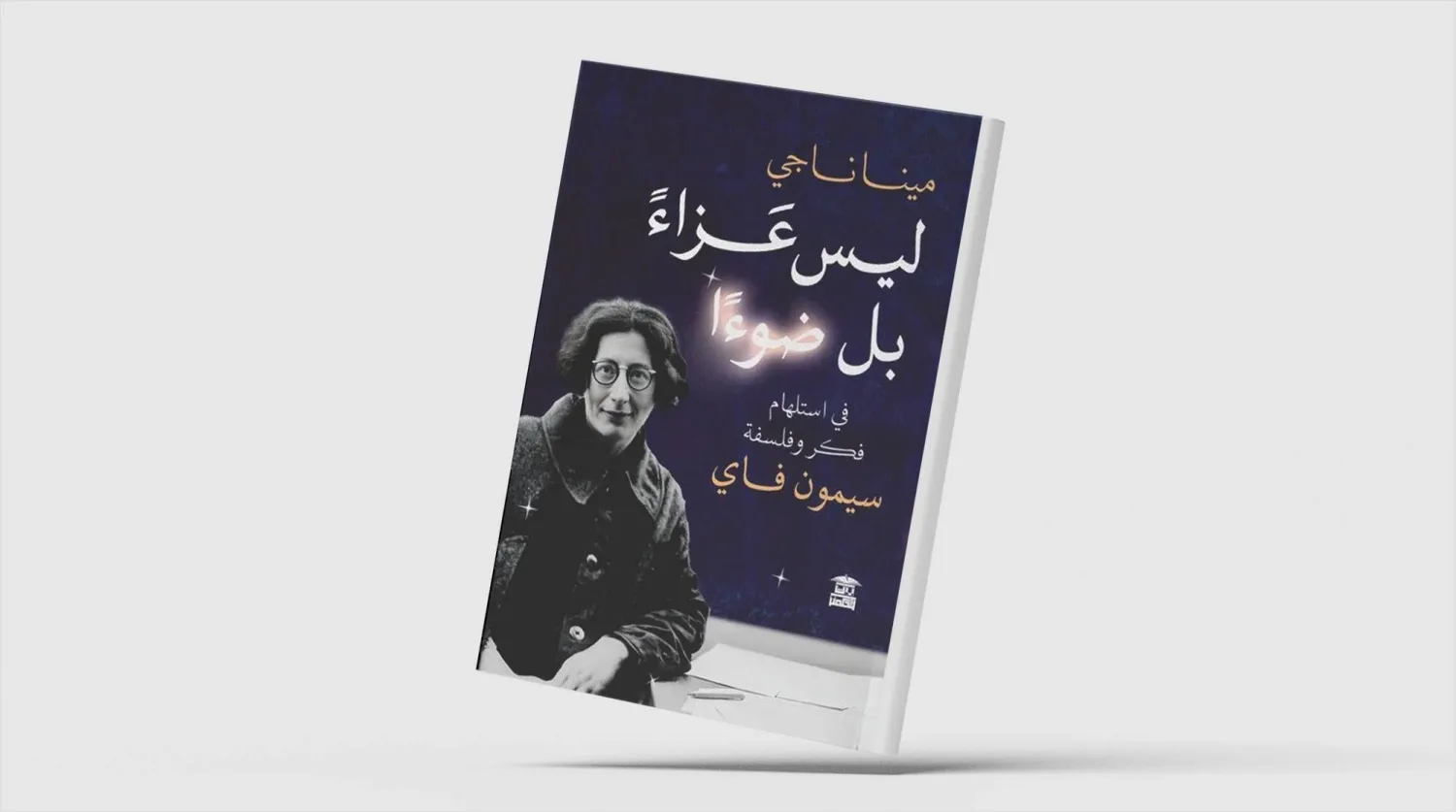

يطرح الكاتب المصري مينا ناجي سؤالاً مركزياً هو: «كيف نحب في حياة صعبة كهذه؟»، ليتأمل في ظواهر الحب والروحانيات والتاريخ، مستعيناً بفكر الفيلسوفة والباحثة الفرنسية سيمون فاي (1909-1943) عبر كتابه « ليس عزاءً بل ضوءاً - في استلهام فكر وفلسفة سيمون فاي» الصادر عن دار «بيت الحكمة» بالقاهرة.

كتبت فاي في مجالات الفلسفة والتصوف والسياسة والتنظيم الاجتماعي، لكن لم يُنشر في حياتها القصيرة غير بعض المقالات وكتاب واحد هو «القمع والحرية». لم تلقَ كتاباتها الاهتمام إلا بعد وفاتها عن عمر يناهز 34 عاماً فقط، لكن اللافت أنه بحلول عام 2012 كان هناك أكثر من 5 آلاف كتاب ودراسة أكاديمية ومقال عن أعمالها وحياتها.

وُلدت فاي في 3 فبراير (شباط) 1909 في مدينة باريس لعائلة برجوازية من أبوين يهوديين يعتنقان فلسفة «اللاأدرية»، التي تشير إلى عدم القدرة على إثبات أو نفي حقائق الوجود الكبرى، وشقيق أصبح بعد ذلك عالم الرياضيات المعروف أندريه فاي. في مستهلّ حياتها، كانت طالبة نابغة، حتى إنها أتقنت اليونانية القديمة في سن الثانية عشرة، وعند تخرجها في كلية الفلسفة كانت الأولى على دفعتها، حيث سبقت الفيلسوفة سيمون دي، التي حازت المرتبة الثانية.

في فترة مراهقتها كان لها ميول ماركسية قوية واهتمام خاص بالعمال، لكنها أصبحت نقدية تجاه هذا المذهب في بداية العشرين حتى تركته بعدما عملت لمدة عام في مصنعين؛ أحدهما مصنع «رينو» للسيارات في سن الخامسة والعشرين، حيث أخذت إجازة من مهنة التدريس كذلك. اتجهت فاي بعد ذلك تدريجياً إلى التصوف الروحي المنفتح على المعتقدات الأخرى، وشاركت في الحرب الأهلية الإسبانية ضد الفاشيين، كما شاركت في الحرب العالمية الثانية ضد الاحتلال النازي لفرنسا واستمرت في هذا النضال، عملياً وفكرياً، حتى وفاتها بعد أربع سنوات نتيجة مضاعفات مرض السل ونقص التغذية والإجهاد.

يشير الشاعر تي إس إليوت في تصديره للترجمة الإنجليزية لكتابها «التجذر» إلى أننا يجب ألا نتشتت كما يمكن أن يحدث في الأغلب في قراءتنا الأولى لفاي بمدى اتفاقنا واختلافنا معها وفي أي مواضع يحدث ذلك، بل «يجب أن نعرض أنفسنا ببساطة على شخصية امرأة عبقرية تماثل ما للقديسين».

وحين فاز ألبير كامو بجائزة نوبل 1957 وذهب إلى استوكهولم سأله أحد الصحافيين عمن يعدهم أقرب أصدقائه، فقال: رينيه شار الشاعر الفرنسي، والاسم الآخر كان سيمون فاي، علَّق الصحافي بأنها متوفاة، فردَّ كامو بأن الموت لا يقف عائقاً أبداً بين الأصدقاء الحقيقيين.

ويؤكد مينا ناجي أننا نستطيع أن نرى أمثلة عديدة لتفردها الروحي، كما في مناقضة المفاهيم النرجسية الحالية حين تساوي بين ذاتها والكون في رحابة تبعث على الشعور بالسكينة المدهشة، حيث تتساءل في مذكراتها الشخصية: «كيف لا ترضى وكل شيء تتمناه يوجد أو وُجد أو سيوجد في مكان ما، لأنه لا يمكن اختراع شيء ما بالكامل!». ونرى هذا التفرد أيضاً في تهميشها ذاتها بشكل بطوليّ في سبيل أفكارها، فقد عاشت بعمق شديد وفق ما آمنت به من أفكار بجدية وصدق مذهلَين.

تشير فاي في كتاباتها إلى ما سمَّته «الحب الفائق للطبيعة»، كونه غير مشروط بالطبيعة ولا محدَّد بها، كما أنه يتضاد مع ما تروّجه الفلسفة الليبرالية المهيمنة بأن «الرحلة فردية» وبأن على الذات أن تتجاوز بنفسها ما تعاني منه من جروح ودمار الماضي في الرحلة نفسها. ندرك أنه في واقع الأمر لا يوجد حل فردي بمعزل عن الآخرين بالأساس، لأنه لا توجد ذات منفصلة أو معلقة في الهواء. هذا وهم طرحته الفلسفة الليبرالية بوصفه تصوراً مثالياً يروَّج له الآن بشدة، فحتى أكثر الذوات عزلةً في العالم مشكَّلة ومسكونة بأشباح الآخرين من داخلها.

وتعارض فاي فكرة أفلاطون عن الحب وأن هدفه الأساسي هو التحسن الذاتي واكتساب الفضائل مثل العدل والحكمة وضبط النفس والشجاعة والتواضع، فهي ترى أنه ليس من الضروري أن تأتي الراحة بعد ظهور الحب لأنه ليس عزاءً بل ضوء منوط به أن يُنير الروح لا أن يسكنها.