قرأنا كثيراً عن ميتات متعدّدة في تاريخ الفكر، وبالتخصيص في تاريخ الممارسة الأدبيّة؛ لكنّي أحسبُ أنّ موت الناقد الأدبي هي الميتة الأكثر تحقّقاً في عصرنا. هذه الميتة الناجزة تملك مسوّغاتها الكاملة، وليست محض تمنّيات منشودة أو رغبات متفلّتة. ربّما الكياسةُ وحدها هي التي دفعتني لأن أجعل العنوان بصيغة تساؤل يحتملُ التشكيك. أنا من جانبي لا أميلُ للتشكيك، بل لتعضيد فكرة موت الناقد الأدبي.

ربّما في دوائر صناعة الأدب الغربية بات واضحاً أنّ الناقد الأدبي مات، وإن لم يُصرّحْ بهذه الحقيقة، مثلما جرى التصريح بموت المؤلّف. المعضلة تكمنُ فينا؛ فالنقد الأدبي، كما يُمارَسُ في شكله التقليدي، ما زال يقاتِلُ من أجل الاحتفاظ بهالته السلطوية، كأنّما الزمن لم يتزحزحْ عن ستينات وسبعينات القرن الماضي، وكأنّما القرّاء لم يصبحوا شركاء كاملين في إنتاج المعنى، وكأنّما النصوص لم تتفلّتْ منذ زمن بعيد من يد الكاهن الذي يحتكرُ قراءتها وتفسيرها.

تقوم فكرةُ مداخلتي هذه على دحض القناعة الراسخة بأنّ الناقد الأدبي يمتلك سلطة مرجعية تُخوّلُهُ تحديد ما يُعدّ أدباً جيداً وما ليس كذلك. تلقّى القارئ العربيُّ، لعقود طويلة، خطاباً نقدياً يجعل من الناقد الأدبي حارساً للهيبة الأدبية، يستدعي معايير قديمة، ويُصدِرُ الأحكام، ويتصرّف كما لو أنّ ذائقته محمولةٌ على يقين معرفي لا يتزعزع. هذا الخطاب، إذا ما تعهّدناه بما يكفي من المُدارسة والتنقيب المعرفي، سننتهي إلى وضع اليد على هشاشته المؤكّدة؛ إذ يقوم على افتراضٍ غير معلن جوهرُهُ أنّ الناقد يمتلك موقعاً معرفياً أرفع من موقع القارئ العادي. هذا الافتراض ربما كان له شيءٌ من مقبولية في أزمان سابقة؛ لكنّه لم يَعُد اليوم مقبولاً في زمن انفجرت فيه سلطة المعنى، وتنوعّت فيه أشكال القراءة بذات المقادير التي تباينت فيها هذه الأشكال، وتراجع فيه مركز النص لصالح محيطه الذي غُيّبَ طويلاً.

يمكنُ عدّ الناقد الأدبي قارئاً بصوتٍ أعلى من القارئ العادي، وهذا الصوت العالي جاء من تمكين وسائل النشر وسلطة الذيوع الأكاديمي أو الصحافي. سيكون أمراً مشروعاً أن نتساءل: ما الذي يميّز الناقد الأدبي ويمنحُهُ عُلْوية ثقافية فوق القارئ؟ هل يمتلك أدوات قراءة تتمنّعُ عن أيُّ قارئ شغوف لا يحيدُ عن موارد الرصانة الفكرية؟ هل يحتكر الناقد الأدبيُّ مسافة من الفهم لا تُنالُ إلّا عبر طقسٍ سري؟ الجواب ببساطة: لا. الناقد الأدبيّ، مهما امتلك من معرفة، ليس سوى قارئ يشكّلُ رأيه تبعاً لمرجعياته الثقافية، وتربيته الجمالية، وميوله الشخصية، ومواقفه الآيديولوجية. رأيُ الناقد الأدبيّ ليس «حقيقة مكتشفة» بل «موقف مُنتَج أو مصنوع»، وإذا كان كذلك فلماذا نمنحه سلطة غير مسوّغة ليكون رقيباً ومبشّراً ونذيراً؟

القراءةُ ليست حقلاً يمكن لأحد أن يحتكر فيه «الصواب»، وكلّ محاولة لإضفاء صفة المرجعية المطلقة على الناقد الأدبيّ ليست سوى محاولة لإعادة إنتاج سلطة المثقف التقليدي، ذلك الذي كان يتكلّم باسم الآخرين، ويُفكّر نيابة عنهم، ويصادرُ الحقّ الطبيعي للقُرّاء في أن يفهموا النصوص برُؤاهم الخاصة.

*****

يموت الناقد الأدبي اليوم لأنّ شروط وجوده القديمة تفسّخت: تغيّرت الوسائط، وتغيّرت طرق تلقّي الأدب، وتحوّلت القراءة من نشاط نخبوي ضيّق إلى ممارسة يومية واسعة. منصّات التواصل الاجتماعي وحدها كفيلةٌ بخلخلة سلطة ناقد أدبي كان يُحسَبُ كلامُهُ كأنّه «القول الفصل». اليوم، منشورٌ على منصّة تواصل اجتماعي قد يوجّهُ دفّة الاهتمام الأدبي أكثر مما يفعله مقالٌ نقدي مطوّل في مجلة ثقافية. هذه حقيقة لا يصحّ، ولن نستطيع، أن نتغافلها.

يموت الناقد الأدبي أيضاً لأنّ النصوص ذاتها تغيّرت: لم تعُدْ تُنتَجُ لتُقرأ بعينٍ واحدة بل بعيون كلّ قارئ. الأدب المعاصر -وبخاصّة في عصر السرد المتشظّي إلى ألوان أدائية عصية على التوصيف الدقيق- لم يَعُدْ يحتمل قارئاً واحداً يقرّر معناه تحت سلطة النقد الأدبي؛ بل يفرض تعدّدَ القراءات، وتفكّكَ سلطة المؤلّف، و«ديمقراطية التأويل». لك -إنْ شئت- أن تنفر من هذا الوضع وأن لا تطيقه؛ لكن لن يفيدك نفورُك في تغيير مسار العجلة.

من المثير تاريخياً أن نشير إلى حقيقة مغيّبة: حين أعلن رولان بارت موت المؤلف، كان يُشير إلى تفكّك سلطة المؤلّف المركزية داخل النص: سلطة المعنى. الجيل النقدي القديم قاوم هذه الفكرة بشراسة، لا لأنّه كان متيّماً بعشق المؤلّف؛ بل لأنّه أدرك -وإنْ من غير تصريح- أنّ موت المؤلف يعني أيضاً تخلخل أساس سلطته؛ فالناقد الأدبي الذي كان يستند في قراءته إلى سلطة المؤلف واعتباره خالقاً مركزياً للنص، وجد نفسه (أعني الناقد الأدبي) ليس أكثر من قارئ آخر، لا يحقّ له ادعاءُ امتلاك الحقيقة، بل تقديم قراءة من بين أعداد هائلة من القراءات الممكنة. هنا صار الناقد الأدبي أسير مساءلة مُرْهِقَة: كيف يمكن للناقد الأدبي أن يمضي في تعزيز سلطته وهو يفقد الموقع الاعتباري الذي يُشرعنُ وجودَهُ؟ وإذا كان المؤلف -بهيبته ورمزيته- قد مات؛ فكيف يظلُّ حيّاً مَن كان يتحدّث باسمه أو يتربّع على عرش تأويله أو يدور في مدارات صنائعه الإبداعيّة؟

موتُ الناقد الأدبيّ ليس ظاهرة منفردة مستقلّة؛ بل هو الوجه الآخر المتعشّقُ عضوياً مع موت المؤلّف، وكلاهما جزء من حركة ثقافية واسعة تُعيدُ تعريف السلطة داخل النص الأدبي. النصّ لم يَعُدْ «موقعاً يُدارُ من الأعلى»، بل «فضاءٌ مفتوحٌ يشارك في تشكيله القرّاء».

هل يعني موت الناقد الأدبي انتصار الرثاثة؟ سيدافع كثيرٌ من النُقّاد عن حصونهم، وهذا أمر متوقّع. سيدبّجون المقالات، ويُحاضرون، ويُسفّهون فكرة موتهم، وسيعتبرونها جزءاً من «انحطاط الذائقة العامّة». أعرف هذا تماماً. سيتحدّثون عن الفوضى، والانهيار، وسقوط المعايير؛ لكنّما العجلة دارت، وما مِنْ سبيلٍ لإيقافها. يبدو أمراً محتّماً أنّ الناقد الأدبيّ التقليدي يشرع في مقاربته الدفاعية من مواضعة، يراها راسخة، مفادُها أنّه كان دوماً المدافع الشرس عن الجودة الأدبية. التاريخ الأدبيّ مليء بالنقّاد الذين احتفوا بأعمال متواضعة وحاربوا نصوصاً عظيمة. هل آتي بأمثلة: الرفض النقدي الطويل لكافكا، واستقبال بودلير العاصف، والهجوم العنيف على نيتشه، والسخرية من شعراء الحداثة العرب في بداياتهم. ثمّ دارت الأيام دورتها وأعيد تقييمُ كلّ شيء.

لم يكن الناقد حارساً للجودة الأدبيّة، بقدر ما كان حارساً لذائقته الخاصة ولذيوع سطوته في الحلقات الثقافية. موت الناقد الأدبي لا يعني موت الذائقة، بل تحريرها. لا يعني سقوط معايير الجودة، بل تعدّدها. لا يعني شيوع الرثاثة، بل إزاحة الحاجز الذي كان يشكّلُ حائط صدّ أمام القرّاء يردعهم عن إثبات جدارتهم.

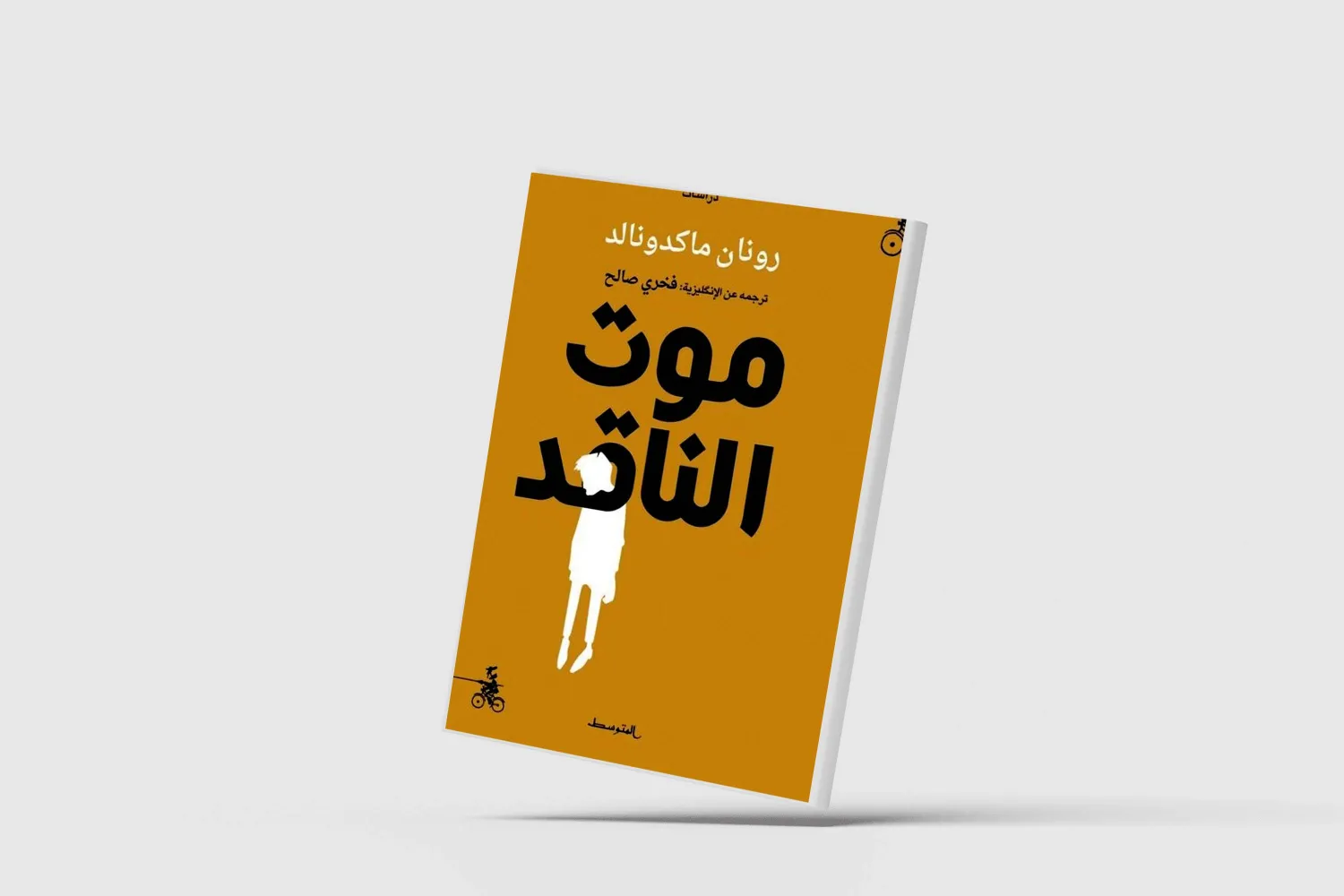

في هذا السياق، يمكن الإشارة إلى كتاب «The Death of the Critic» للكاتب البريطاني رونان ماكدونالد (Ronan McDonald)، وهو عمل حديث نسبيّاً، نُشِر عام 2007، وتُرجِمَ إلى العربية عام 2014. هذا الكتاب أعاد بقوة طرح السؤال حول جدوى النقد الأدبي التقليدي.

يرى ماكدونالد أنّ سلطة الناقد تتآكل في ظلّ تعدّد الأصوات الثقافية وتحوّل القرّاء إلى مستهلكين/ منتجين للمعنى، وهو ما ينسجم تماماً مع واقعنا العربي والعالمي اليوم.

فضلاً عن ذلك يقدّمُ ماكدونالد في كتابه هذا قراءة عميقة لتحوّلات المؤسسة النقدية الأدبية في العصر الحديث، موضحاً كيف تراجعت سلطة الناقد التقليدي لصالح أصوات القرّاء، ووسائط الإعلام الجديدة، والمنصّات الرقمية التي منحت الجميع حقّ التعبير عن رأيهم في النصوص الأدبية. يرى ماكدونالد أنّ النقد لم يَمُتْ بوصفه ممارسة فكرية؛ بل ماتت سلطته القديمة التي كانت تجعل منه مرجعية أولى للحُكْم على القيمة الأدبية. الكتاب يكشف تعاظم «ديمقراطية القراءة»، ويرصد صعود أشكال جديدة من التلقّي تُقصي الناقد الأدبي الكلاسيكي من موقعه الكهنوتي.

*****

المُشْتَغِل الثقافي (Cultural Worker) هو العنوان الأكثر مقبولية وملاءمة لعصرنا من عنوان الناقد الأدبي، ويبدو أكثر تلاؤماً مع تاريخ التطوّر الطبيعي والثقافي. المشتغل الثقافي يتحرّكُ في فضاء أوسع من حدود النص ومرجعياته الجمالية الكلاسيكية، ويمتدُّ في وسائله التشريحية إلى قراءة سياق إنتاج العمل الثقافي، لا الأدبي فحسب، وأنماط تلقّيه، وصِلاتِهِ بالبنى الاجتماعية والسياسية والمعرفية. فضلاً عن ذلك في استطاعة «المشتغل الثقافي» تقديمُ قراءة مركّبة، بعيداً عن مرجعيات سلطوية مفترضة أو متوقّعة، تعيدُ إطلاق حيوية الأدب كتيّار في الثقافة البشرية هو أبعد ما يمكن عن نمط التمارين الأكاديمية المعزولة عن الحراك العالمي في كلّ ألوانه.

ما الذي يبقى بعد موت الناقد الأدبي؟ يبقى القارئ الشغوف، ويبقى النصّ الخلّاق، ويبقى الاشتغال الثقافي الحيوي، ويبقى الحوار المفتوح الذي لا يحتاج رمزيّة كهنوتية سلطوية مغلقة كي تُشَرْعِنَهُ.