كتاب صغير عن موضوع كبير. ففي نحو 150 صفحة من القطع الصغير، تحت عنوان «تاريخ الانفعالات: مدخل بالغ الإيجاز» (The History of Emotions: A Very Short Introduction) صدر عن مطبعة جامعة أكسفورد في العام الماضي 2023، يتناول توماس ديكسون (Thomas Dixon) الأستاذ بجامعة «كوين ماري» في لندن، ظاهرة من أهم ظواهر الحياة النفسية والعقلية، هي ظاهرة «الانفعال» (الكلمة مستخدمة هنا بمعناها الواسع، لتغطي المشاعر والعواطف والأهواء) وذلك منذ أيام الإغريق والرومان الأقدمين، مروراً بالعصور الوسطى وعصر النهضة، حتى يومنا هذا.

ما الذي نعنيه بالانفعال؟ ربما كان مما يعين على الإجابة عن هذا السؤال، أن نرجع إلى الأصل اللغوي الاشتقاقي للكلمة. كلمة «انفعال» (emotion) بالإنجليزية، و(emotion) بالفرنسية، مشتقة من الفعل اللاتيني «emovere» بمعنى: «يتحرك، أو يزيح، أو يطرد، أو يزعج». فالانفعال حركة داخلية «e-motion» ترتبط بالهجرة والانتقال من حالة إلى حالة، والاضطراب، وعدم الثبات. إنه حالة عقلية معقدة لا تقبل الاختزال، وتتخذ شكل ردود فعل بدنية إزاء العالم، أو انفجارات تلقائية: تسارع نبضات القلب، أو ارتفاع الصوت، أو احمرار الوجه، أو صعود الزبد إلى الشفتين (يصف الفيلسوف والكاتب المسرحي والسياسي الروماني سنيكا، في رسالته المسماة «عن الغضب» في القرن الأول الميلادي، رجلاً في حالة غضب: وجهه محتقن، شفتاه ترتعشان، يصر على أسنانه، يقف شعره، تطقطق مفاصله، يدق الأرض بقدميه).

إن الانفعال استجابة فردية لموقف، ولكنه أيضاً مشروط اجتماعياً، خاص وعام في آن. فالانفعالات تتأثر بالوسط العائلي، والطبقة الاجتماعية، والدين، والجيران، والقومية.

إن تاريخ الانفعالات أشبه بمحاورة أو محادثة بين الماضي والحاضر. وعلماء النفس يختلفون حول عدد الانفعالات وما تشترك فيه، فهل «الاكتئاب» انفعال أم اضطراب إكلينيكي أم كلا الأمرين؟

بل إن العلماء يختلفون حول انفعال من أهم الانفعالات الإنسانية وأبقاها على الزمن، هو «الحب». إنه عاطفة أو انفعال يسهل التعرف عليه. (يقول المثل الفرنسي: «أمران لا يمكن إخفاؤهما: رائحة العطر والحب»). ولكن بعض العلماء ينكرون أن يكون الحب انفعالاً. فالانفعال -تعريفاً- اهتياج وقتي. ولكن الحب -تعريفاً- حالة دائمة، وليس مجرد شعور عابر.

وإذا كان الحب انفعالاً، فبأي معنى يمكن القول إنه كذلك؟ لقد قيل إنه فن، أو ممارسة اجتماعية، أو نمط من الانتباه المستمر لشخص آخر، أو عادة، أو دافع، أو متلازمة، أو اضطراب، أو طريقة للوجود في العالم، أو علاقة، أو قصة، أو التزام، أو موقف أخلاقي. وسواء كان مثلاً أعلى من وجهة النظر الدينية، أو دافعاً من أقوى الدوافع الإنسانية، فإنه يظل يحتل مكانة مركزية في وجود الفرد والمجتمع والأمة. وهو يرتبط بالإحسان والتعاطف والخيرية وتقمص وضع الآخر. ويقول بول إيكمان إن الحب أشبه بـ«حبكة» اجتماعية معقدة (كحبكة رواية أو مسرحية) تتضمن أكثر من شخص، ورقعة واسعة من المواقف وانقلابات في الأحداث.

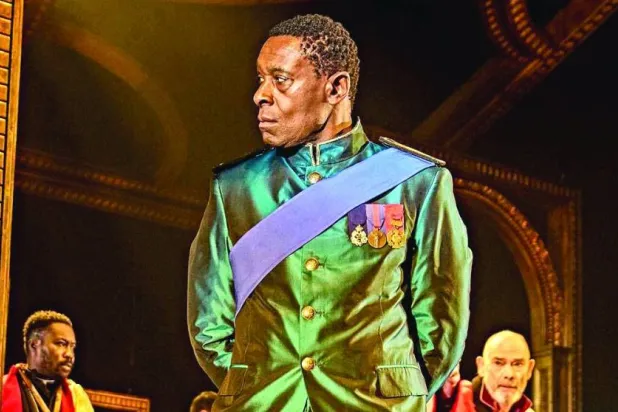

وقد كانت الانفعالات دائماً مصدر إلهام للأدباء، ومنبعاً لأعمالهم، ومحركاً للسلوك الإنساني في الروايات والأقاصيص والقصائد والمسرحيات. ألم يكن غضب أخيل لمصرع صديقه باتروكولوس على يد الأمير الطروادي هكتور، هو الشرارة التي أطلقت ملحمة هوميروس «الإلياذة» في القرن الثامن ق. م؟ ألم يكن انفعال الأمير الطروادي باريس بجمال هيلين الإغريقية، زوجة منيلاوس، وفراره بها، هو ما سبَّب حرب طروادة التي دامت عشر سنين، وأهلكت الحرث والنسل؟ ألم يكن حب الشاعر الإيطالي دانتي لبياتريس هو الذي قاده إلى رؤيا الفردوس؟ ألم يكن انفعال الغيرة (تلك الهولة خضراء العينين) في مسرحية شكسبير «عطيل» (1603) هو ما أفقد المغربي النبيل صوابه، وجعله -متأثراً بوشاية الشرير المخادع ياغو- يشك في عفاف زوجته دزدمونة، فيخنقها في فراشها، وهي البريئة التي لم تدنس عرضها بريبة؟ ألم يكن شعور مدام بوفاري بالملل من رتابة الحياة البورجوازية المملة في بلدة إقليمية صغيرة في نورماندي، هو ما دفع ببطلة فلوبير إلى أحضان العشاق والديون والأكاذيب، وصولاً إلى الانتحار؟ ثم، ألم يكن شعور جوزيف ك (بطل كافكا) بالتهديد الصادر عن قوى مجهولة، لا قبل للإنسان بإدراكها أو السيطرة عليها، هو ما أنتج «المحاكمة» و«القلعة»؟

ولكن ما بالنا نذهب بعيداً (وهذه إضافة من عندي): ألم يكن حزن الخنساء على مصرع أخيها صخر، هو ما أسال دموعها دماً في مراثيها؟ ألم يكن سخط المعري على فساد الحياة السياسية والاجتماعية والعقلية في عصره، مبعث انقشاع أوهامه ونقده المرير لانعكاس الأوضاع ورذائل الطبيعة البشرية (لا يعفي المعري نفسه من النقد) في اللزوميات؟ ألم تكن فرحة أبي تمام بفتح عمورية على يدي المعتصم هي ما ولد بائيته «السيف أصدقاء أنباء من الكتب»؟ ألم يكن غضب المتنبي على كافور الإخشيدي (الملقب بـ«الأستاذ»)، حين لم يكافئه على مدائحه بما كان الشاعر ينتظره، علة الصواعق التي رمى بها المتنبي كافوراً؟

وكما كانت الانفعالات سدى الأعمال الأدبية ولحمتها، كانت موضوع تفكير الفلاسفة والمؤرخين وعلماء النفس، وعكست أفكار كل جيل لاهوتياً وعلمانياً.

يدعونا توماس ديكسون إلى إعادة النظر في أفكارنا التقليدية مثل الاعتقاد الشائع بأن الرجل عقلاني والمرأة عاطفية

وقد ذهب فرويد، مؤسس التحليل النفسي، إلى أن الإنسان مليء بطاقات غضب مكبوت، من الأفضل التفريج عنه بطريقة آمنة، وليس اختزانه بحيث ينفجر فيما بعد. ويصف فرويد الاكتئاب بأنه «غضب تحول إلى الداخل».

ومن المراجع التي يرجع إليها توماس ديكسون، في كتابه، كتاب «التعبير عن الانفعالات عند الإنسان والحيوانات» (1872) لتشارلز داروين، وكتاب «اضمحلال العصور الوسطى» (1919) للمؤرخ الهولندي يوهان جوزنغا. ولكني أجد من الغريب أنه لا يشير ولو بكلمة إلى عمل من أهم الأعمال عن موضوع الانفعال، هو كتاب الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر «مخطط نظرية في الانفعالات» (1939) (له ترجمة عربية بقلمَي: الدكتور سامي محمود علي، وعبد السلام القفاش، دار المعارف، القاهرة 1960).

وفيما عدا هذا النقص، فإن كتاب توماس ديكسون حافل باستبصارات قيمة عن الأبعاد المعنوية والطبيعية للشعور، والمقارنة بين الأفكار الغربية والأفكار الشرقية عن المشاعر. إنه يدعونا إلى إعادة النظر في أفكارنا التقليدية، مثل الاعتقاد الشائع بأن الرجل عقلاني والمرأة عاطفية. وكتابه دعوة للقارئ إلى أن يفكر في انفعالاته الخاصة وفي تاريخها. كيف نشأت؟ كيف تطورت؟ وما المسار المنتظر لها في المستقبل؟

«تاريخ الانفعالات: مدخل بالغ الإيجاز»

«The History of Emotions: A Very Short Introduction»

المؤلف: توماس ديكسون

الناشر: مطبعة جامعة أكسفورد، 2023.