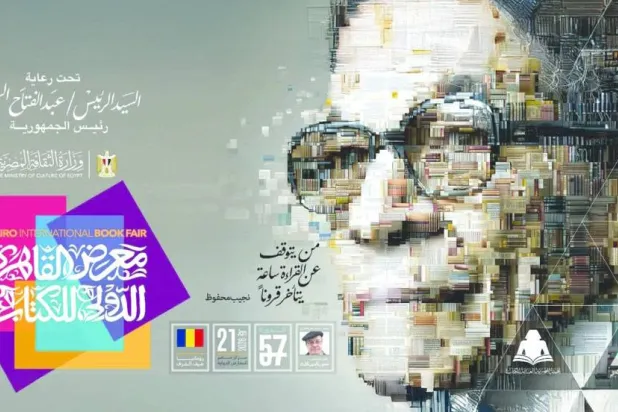

الثقافة المصرية على موعد قريب من احتفائها السنوي المتمثل في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي شهد إقبالاً جماهيرياً مليونياً في الأعوام الأخيرة، على نحو يعزز مكانته الإقليمية والعالمية منذ بدايته الأولى عام 1969. وتنطلق الدورة الـ57 في الفترة من 21 يناير (كانون الثاني) الحالي حتى 3 فبراير (شباط) المقبل تحت شعار شديد الدلالة مقتبس عن قول مأثور لنجيب محفوظ وهو «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً».

ووصف وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو النسخة الجديدة بأنها «الأضخم في تاريخ المعرض وستحطم أرقاماً قياسية غير مسبوقة» بمشاركة 1547 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضاً، كما يضم البرنامج الثقافي 400 فعالية أدبية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفاً عربياً وأجنبياً، وحضور أكثر من 1500 مثقف ومبدع، عبر قاعات متعددة، من بينها قاعة المؤتمرات التي تستضيف 10 فعاليات في اليوم الواحد لأول مرة.

جدل التاريخ والهوية

وبعيداً عن لغة الأرقام، وعد الوزير في مؤتمر صحافي جمهور المعرض بـ«نسخة استثنائية ذات هوية متفردة ومختلفة، تستلهم روح الإبداع محلياً وإنسانياً، وتفتح آفاقاً أوسع للحوار والمعرفة، ليظل المعرض مساحة حية تلتقي فيها الكلمة بالفكر، والكتاب بالإنسان، لا سيما أنها تأتي عقب حدث عالمي تمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أعاد توجيه أنظار العالم إلى مصر وحضارتها العريقة وتاريخها الممتد، وهو ما انعكس على توجه المعرض وبرنامجه الثقافي، حيث يحتفي هذا العام بالهوية المصرية ويعيد قراءة التاريخ بوصفهما مصدراً أصيلاً للإبداع والمعرفة».

ومن جانبه، أكد أحمد مجاهد، الرئيس التنفيذي للمعرض، أن الاحتفاء بالأديب الكبير نجيب محفوظ بعدّه «شخصية المعرض» يتجسد في برنامج متكامل يشمل ندوات فكرية، وعروضاً سينمائية، وأنشطة فنية، من بينها معرض «نجيب محفوظ بعيون العالم»، الذي يضم 40 لوحة فنية لفنانين من مختلف دول العالم، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير.

كما أوضح أن «شخصية معرض كتاب الطفل» هذا العام هي الفنان الكبير محيي الدين اللباد، ويتم الاحتفاء بمسيرته عبر ندوات متخصصة، ومعرض لأعماله، وأنشطة تفاعلية للأطفال، وإعادة طباعة عدد من كتبه، إلى جانب إصدار كتاب تذكاري يوثق مسيرته الإبداعية.

مبادرات جديدة

ويشهد المعرض في نسخته المرتقبة، عدة مبادرات جديدة منها «مكتبة لكل بيت»، التي تهدف إلى إعادة الكتاب ليكون جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية داخل البيوت المصرية والعربية، حيث تضم المبادرة مجموعة مختارة من 20 مؤلفاً متنوعاً من أهم ما أصدرته قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب «حقيبة نجيب محفوظ» التي تشمل 15 إصداراً من أبرز أعماله، في إطار دعم القراءة وإتاحة المعرفة للجميع.

واحتفاءً بتراث مصر غير المادي، يشهد المعرض للمرة الأولى إقامة مخيم «أهلنا وناسنا» الذي يقدم التراث الثقافي غير المادي لمحافظات مصر، إلى جانب الصالون الثقافي وجناح الطفل والبرنامج الفني المتنوع، ليؤكد معرض القاهرة الدولي للكتاب أنه رسالة ثقافية متجددة إلى العالم، تعكس الإيمان بدور الثقافة في بناء الوعي، وترسيخ الهوية، وتعزيز الحوار الإنساني.

ومن بين المبادرات الجديدة كذلك إطلاق «جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية» التي تُمنح باسم وزارة الثقافة المصرية، وبرعاية أحد البنوك الوطنية، بقيمة 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية تذكارية. ومن المنتظر أن يتم تنظيم حفل افتتاح فني كبير لأول مرة على مسرح «المنارة» بحي «مدينة نصر» بعنوان «يوسف شاهين... حدوتة مصرية»، احتفاءً بمئوية ميلاده، إلى جانب حفل ختام فني بعنوان «غنا القاهرة»، يتضمن تسليم جوائز المعرض، والإعلان عن الفائز بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية في دورتها الأولى.

دعم رقمي للجمهور

وفي إطار جهود دعم جمهور المعرض وتوفير خدمات ميسرة تجعل من زيارتهم تجربة أكثر إمتاعاً، تم استحداث تطبيق موبايل ذكي يهدف إلى تنظيم الجهود الميدانية داخل المعرض، ضمن مبادرات برنامج «أنا متطوع» حيث يعد التطبيق منصة رقمية متكاملة توفّر للزوار مجموعة من الخدمات الذكية، من بينها خريطة تفاعلية لدور النشر، وإمكانية البحث عن عناوين الكتب ومعرفة أماكن الناشرين، إلى جانب عرض أجندة الفعاليات والأنشطة الثقافية اليومية.

كما يتيح التطبيق تحديد أماكن تمركز المتطوعين ومكاتب الاستعلامات، وتقديم تنبيهات لتجنّب مناطق الازدحام، خاصة عند بوابات الدخول. وعلى صعيد الدعم الميداني، يوفّر التطبيق آلية مباشرة لطلب مساعدة المتطوعين، والإبلاغ عن المشكلات أو حالات الطوارئ، وطلب الإسعاف، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الأمان والتنظيم داخل المعرض. ويأتي إطلاق التطبيق استجابةً للزيادة المتواصلة في أعداد زوار المعرض خلال السنوات الأخيرة، وحرصاً على توظيف الحلول الرقمية الحديثة في دعم العمل التطوعي، وتعزيز كفاءة المتطوعين بعدّهم أحد الأعمدة الأساسية لنجاح المعرض.

حضور روماني

وتحل دولة رومانيا «ضيف شرف» الدورة الجديدة من المعرض في إطار الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا عام 2026، حيث سيتم تنظيم 30 فعالية على مدار 13 يوماً، بمشاركة 60 ضيفاً من رومانيا، من بينهم 15 فناناً، و10 دور نشر رومانية، ورؤساء جامعات، إلى جانب مشاركة شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم وزير الثقافة الروماني في حفل الافتتاح.