قلّ أنْ شغل موضوع أو هاجس أو قضية عقول البشر وقلوبهم ومشاعرهم، كما هو الحال مع الجمال وتمظهراته الشائكة في الحياة والفن. لا بل إنه، إضافة إلى القضايا الكبرى المتصلة بالحياة والموت والحب والحرية، يكاد يكون المنجم الأكثر ثراءً لذهب الحيرة والشكوك وللأسئلة الفلسفية واللاهوتية. فهو إذ يؤْثر الإقامة في الجهة غير اليقينية من العالم، يوزع بهاءه الساحر بين ماضي الوجود الفردوسي الذي تتعذر استعادته، ومستقبل غامض يصعب الركون إلى وعوده المواربة ومحصوله الخلبي.

لكن البعد الهانئ للجمال لا يحتل من الحقيقة سوى نصفها المبهج. فمقابل نسائمه الأكثر طراوة التي تنعش أرواح طالبيه الظمأى، ثمة مخالب شديدة الفتك مخبأة تحت سطح نعومته الظاهرة، ومهيأة في حالات الغيرة أو الخيانة أو نزعة الامتلاك، للاقتصاص من ضحاياه والرازحين تحت سطوته، بما حوّله عبر التاريخ إلى محرك دائم للعصف الشهواني وغرائز القتل والتدمير والاستحواذ. هكذا بدا جمال هيلين الفاتن الوجه الآخر لحرب طروادة الضروس، وأسهم جمال كليوباترا المماثل في تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى شطرين متصارعين، وأشعلت امرأة تسمى البسوس حرباً لا هوادة فيها بين بكر وتغلب، وتصارع الفرسان الهلاليون حول الأحقية في امتلاك السبايا الجميلات.

ومع أن الجمال هو أحد أبرز تجليات الخالق، ووجه من وجوه تكريمه للإنسان الذي خُلق في أحسن تقويم، كما تشير الآية الكريمة، فهو إذ يسبّح الخالق باعثاً على الطمأنينة ودعة القلب، يتصل من جهة أخرى ببلبلة النفس وهياج الدم وصيحات الانتقام من الآخر المنافس. وليس من قبيل الصدفة أن تتركز نعوته بمعظمها على ما يشل الجسد والروح ويحرك زلازل الداخل، زارعاً في دواخل البشر بذرة الضغينة والبغض والغيرة السوداء. وكما هو الحال مع الحب، فإن الجمال يُنعت بالآسر والطاغي والصاعق والفاتن والفاتك والخلاب والعاصف والصارخ، وكل ما يشير إلى تصديع نفس الناظر إليه واختبال عقله وخلخلة كيانه.

كما أن صلة الجمال الوثيقة بالفردوس وسائر تجليات المقدس الديني، لم تحل دون تحالفه الموازي مع الدنس الدنيوي ووساوس الشيطان، وهو الذي وقف وراء جريمة قابيل، وأوقف كلاً من يوسف الصدّيق وزليخة على شفير المعصية، قبل ظهور البرهان الإلهي، وظهر لبوذا المتعبد في غابة التأمل، على شكل نساء ساحرات الملامح، وأوحى لسالومي بألا ترضى بثمن لرقصها الأفعواني، أقل من رأس يوحنا المعمدان المحمول على طبق من ذهب، ودفع ديك الجن إلى إعمال السكين في عنق ورد، والتضحية بها على مذبح الغيرة القاتلة.

والجمال في «لسان العرب» هو البهاء والحسن، اللذان يمكن أن يتجليا في الفعل كما في الخَلْق. وهو قد يقع، وفق ابن الأثير، على الصور كما على المعاني. ومنه الحديث النبوي «إن الله جميل يحب الجمال»، أي هو حسَنُ الأفعال كامل الأوصاف. ومع أن تمثلاته وأطيافه لا تنحصر بالبشر وحدهم، بل تنسحب على الطبيعة والجمادات وسائر المخلوقات، فاللافت أن لفظة الجمال، بمعنى الحسْن، لم ترد في القرآن الكريم إلا في معرض نعت الأنعام، حيث ورد في سورة النحل «ولكم فيها جَمالٌ حين تريحون وحين تسرحون». وهو ما لا يحصر دلالته بالأشكال الظاهرة، بل يجعله مرتبطاً بالرزق والمنفعة في الآن ذاته.

وإذ تكتسب لفظة الجميل في بعض الآيات دلالات مجازية متصلة بالأخلاق وقواعد السلوك، كأن تتحول إلى نعت للصبر أو الهجر أو الصفح، يتم في آيات أخرى استبدال الحسن بالجمال، كما في قوله تعالى «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم»، أو قوله «وصوّركم فأحسن صوَركم ورزقكم من الطيبات».

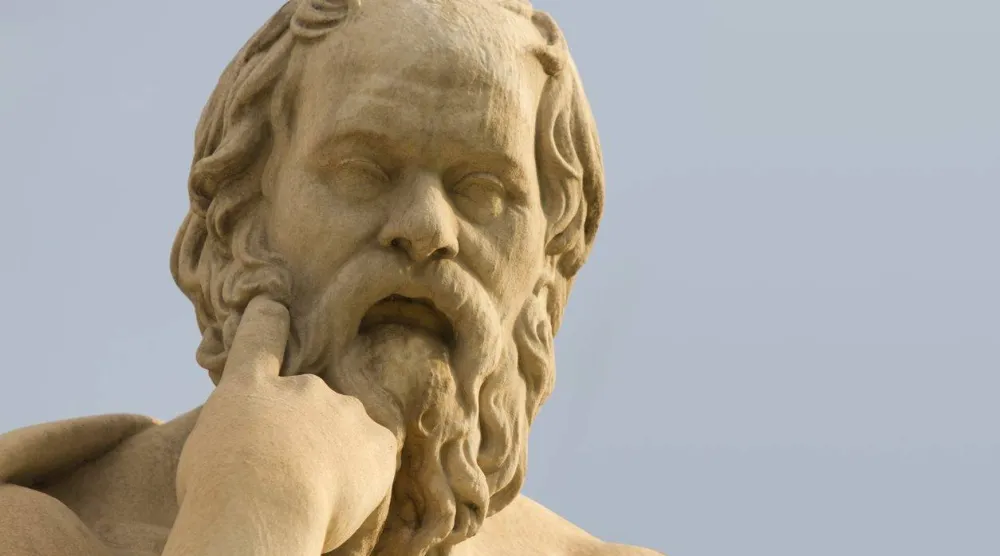

وقد احتفى اليونانيون بالجمال أيما احتفاء، وجعلوا له إلهة خاصة به هي أفروديت، وأحاطوها بالتقدير والتمجيد وقدموا لها النذور والقرابين والطقوس الاحتفالية. كما ميز فلاسفتهم بين أفروديت الأرضية ذات الجمال الحسي الشهواني، وأفروديت السماوية التي يتصل جمالها بينابيع روحية وأثيرية المنشأ والدلالة. ولعل في بعض نماذج فن النحت الإغريقي، ما يؤكد التلازم التام بين الحب والجمال من جهة، وبينهما وبين الفن من جهة أخرى. أما النموذج السائل لأفروديت فهو يحاكي بدوره «نموذج الجمال الانسيابي الهادئ» لربة الجمال التي ولدتها الأمواج.

وإذ تناوله الفلاسفة القدماء بالقراءة والتمحيص، فقد اعتبر أفلاطون أن الجمال المطلق موجود في عالم ما بعد أرضي هو «عالم المثل»، وبأن ما تعكسه الطبيعة والواقع ليس سوى نوع من المحاكاة للنماذج الجمالية العليا التي يختزنها ذلك العالم بين طياته. وقد ميز أفلاطون بين نوعين من الجمال، يتصل أولهما بالرغبة والانجذاب الشهواني الذي يدفع إلى الامتلاك، فيما يتصل الثاني بالتأمل والإعجاب البريء، كأن تأسرنا ملامح طفل صغير قمري الوجه، أو شيخ مسن لم تستطع تجاعيد وجهه أن تقلل من وسامته المكتنهة بالأسرار. فالجمال في هذه الحالة ليس دعوة إلى الرغبة، بل دعوة إلى التخلي عنها، لمصلحة مثال أعلى يستهدف النفس المتعالية في مجالها الحيوي المتحالف مع الأبدية. كما ميز إيمانويل كانط بين الجميل والجليل، معتبراً أن المشهد الطبيعي الجميل يحثنا على إطلاق حكم ذوقي، فيما يدعونا الجليل إلى أحكام مغايرة، نقيس من خلالها وجودنا الضئيل إزاء اللانهائية المدهشة للعالم.

في ظل الحضور الهش والمتبدل للجمال الواقعي وحده الجمال الفني والروحي يملك القدرة على القفز من «تايتانيك» الوجود

وقد أكد فولتير على الطبيعة النسبية للجمال والبشاعة، ليخلص إلى القول بنبرة ساخرة «إن من يسأل ضفدعاً عما هو الجمال الأسمى في نظره، فلا بد أن يجيبه الأخير بأنه يراه في ضفدعته الأثيرة، بعينيها الكبيرتين المستديرتين وفمها الواسع المسطح وبطنها الأصفر. ومن يطرح على رجل أسود من غينيا السؤال نفسه، فسيجيبه بأن الجمال بالنسبة له هو البشرة السوداء الزيتية والعينان الغائرتان والأنف المسطح». كما أن النظرة إلى الجمال وماهيته وتأثيراته، ظلت تختلف باختلاف الناظرين إليه من الكتاب والفنانين. فهو إذ بدا لبعضهم باعثاً على الدعة والسكينة والتحليق الأثيري فوق العالم، رأى فيه البعض الآخر، وبخاصة في شقه المتعذر وغير المتاح، مصدراً للخوف والوساوس المؤرقة، وخطاً للتماس مع المرض والجنون والموت.

والأرجح أن الصورة السوداء التي رسمها بعض الكتاب والفلاسفة للجمال الأنثوي كانت مرتبطة بظروف نشأتهم القاسية أو بتجاربهم الفاشلة مع النساء، كما كان حال شوبنهاور ونيتشه، على سبيل المثال لا الحصر. فالعلاقة المعقدة والصعبة لشوبنهاور مع المرأة، هي التي حكمت موقفه السلبي منها، ودفعته إلى القول «من الخطأ بمكان أن نعتبر المرأة مخلوقاً جميلاً، بل هي مخلوق شبيه بسمك الحبّار، تطلق حبرها الداكن لتحيل الماء من حولها إلى سائل حارق، وتستخدم الخداع لكي توقع بالرجل».

وإذا كان التنقيب عن الجمال بتجلياته المتنوعة هو أحد الأغراض الأكثر نجاعة التي تستبطنها كتابات غاستون باشلار، فإن الفيلسوف الفرنسي قد عمل بدأب بالغ على محو الحدود الفاصلة بين العالم الخارجي والعالم الباطني، كما بين ثنائيات الذات والموضوع، والفن والعلم. فحيث المجاز هو الأرضية المشتركة لكل ابتكار إنساني، يمكن لجمال الرياضيات البارد والمتقن أن يحاكي الروح الحقيقية لنشوة الحب أو الخلق الشعري. وإذا كان الوعي بالوجود مديناً لتناوب الصور والتصورات، فينبغي علينا وفق صاحب «جماليات الصورة»، أن نحب القطبين المذكر والمؤنث للنفس البشرية، أي العقل والمخيلة.

ومع أن كلاً من الجمال الطبيعي والفني لا يخضع لمعايير مطلقة ونهائية، بل يظل في دائرة الأحكام النسبية والمتبدلة، فإن الفن بتجلياته العليا هو وحده القادر على ترويض الزمن والإمساك بناصية الأبدية. صحيح أن في الجمال الواقعي ما يثير البهجة وطرب النفس، إلا أنه جمال مؤقت ومتحول وقابل للزوال. فهو بشقّيه البشري والطبيعي قابل للتحلل الحتمي، حيث يتصدع الأول تحت المطرقة البطيئة للمرض والشيخوخة، فيما يتعرض الثاني للتشوه والتلف، بفعل التغيرات المناخية والبيئية التي تضرب الكوكب الأرضي.

وفي ظل هذا الحضور الهش والمتبدل للجمال الواقعي، وحده الجمال الفني والروحي يملك القدرة على القفز من «تايتانيك» الوجود العابر، والنجاة بنفسه من الغرق. وهو إذ يجتاز بنجاح امتحان الزمن، فلأنه مصنوع من مواد غير قابلة للتلف، وقادر على استيلاد نفسه باستمرار، وعلى التحليق الدائم فوق هشاشة العالم وتشوهاته وأعطابه.