إذا استمعتَ إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي المرموقة، أو ألقيتَ نظرةً عابرةً على الاقتصاد الأميركي، فمن الواضح تماماً أن الحماس للذكاء الاصطناعي منتشرٌ في كل مكان، كما كتب توماس سميث (*).

إنفاق هائل

وقد أنفقت كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية أكثر من 100 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي حتى الآن هذا العام، ويُشير «دويتشه بنك» إلى أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي هو العامل الوحيد الذي يُبقي الولايات المتحدة بمنأى عن الركود.

توظيف متدنٍ للذكاء الاصطناعي

ومع ذلك، إذا نظرتَ إلى الشركات غير التقنية المتوسطة، فلن تجد الذكاء الاصطناعي في أي مكان. أما في الشركات الكبيرة فتُشير شركة «غولدمان ساكس» إلى أن 14 في المائة فقط منها قد وظَّفت الذكاء الاصطناعي بطريقةٍ فعّالة.

ما السبب؟ إذا كان الذكاء الاصطناعي بهذه الأهمية حقاً، فلماذا يوجد تفاوتٌ بمليارات الدولارات بين الحماس للذكاء الاصطناعي وبين تأثيره الفعلي على أرض الواقع؟

طريقتان صحيحة وخاطئة لاستخدامه

تُقدم دراسةٌ جديدةٌ من جامعة ستانفورد إجابةً واضحةً. تكشف الدراسة عن وجود طريقة صحيحة وأخرى خاطئة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل. كما تكشف عن عدد مقلق من الشركات تُسيء استخدامه تماماً.

ماذا يُمكن أن يُقدم لك الذكاء الاصطناعي؟

تتناول الدراسة، التي أجراها معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المُتمركز حول الإنسان ومختبر الاقتصاد الرقمي، والمتاحة حالياً بوصفها نسخةً أوليةً، العادات اليومية لـ1500 عامل أميركي في 104 مهن مختلفة.

وعلى وجه التحديد، تُحلل الدراسة الجوانب الفردية التي يقضي العمال وقتهم في القيام بها. وهذه الدراسة شاملة بشكل مُدهش، حيث تتناول وظائف تتراوح من مهندسي الكمبيوتر إلى طهاة الكافيتريات.

سأل الباحثون العمال بشكل أساسي عن المهام التي يرغبون في أن يُزيلها الذكاء الاصطناعي من أعمالهم، والمهام التي يُفضّلون القيام بها بأنفسهم. وفي الوقت نفسه، حلل الباحثون المهام التي يُمكن للذكاء الاصطناعي القيام بها بالفعل، والمهام التي لا تزال بعيدةً عن متناول التكنولوجيا.

تصنيف المهام إلى آلية وبشرية

باستخدام هاتين المجموعتين من البيانات، أنشأ الباحثون نظام تصنيف. لقد صنَّفوا المهام إلى «منطقة الضوء الأخضر» إذا أراد العاملون أتمتتها وكان الذكاء الاصطناعي قادراً على القيام بها، و«منطقة الضوء الأحمر» إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على القيام بالعمل ولكن الناس يفضلون القيام به بأنفسهم، و«منطقة الضوء الأصفر» (تقنياً «منطقة فرص البحث والتطوير»، لكنني أسميها «الضوء الأصفر» لأن الاستعارة تستحق التوسيع) إذا أراد الناس أتمتة المهمة ولكن الذكاء الاصطناعي لم يصل إليها بعد.

كما أنشأوا ما تُسمى «منطقة الضوء المحظور» للمهام التي لا يتقنها الذكاء الاصطناعي، والتي لا يريد الناس القيام بها على أي حال.

المهام الممّلة والمتكررة

وكانت النتائج مذهلة؛ إذ يرغب العاملون بأغلبية ساحقة في أن يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة الأجزاء المملة من وظائفهم.

وقد وجدت دراسة جامعة ستانفورد أن 69.4 في المائة من العاملين يريدون من الذكاء الاصطناعي «توفير الوقت للعمل ذي القيمة الأعلى»، بينما يرغب 46.6 في المائة في أن يتولى المهام المتكررة.

كان التحقق من السجلات بحثاً عن الأخطاء، وتحديد المواعيد مع العملاء، وإدخال البيانات من بين المهام التي عدّها العاملون المهام الأكثر التي يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة فيها.

شراكة... ولكن بإشراف بشري

الأهم من ذلك، أن معظم العمال يقولون إنهم يرغبون في التعاون مع الذكاء الاصطناعي، لكنهم لا يريدون أتمتة عملهم بالكامل. بينما يرغب 45.2 في المائة في «شراكة متساوية بين العمال والذكاء الاصطناعي»، ويريد 35.6 في المائة أن يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي بمفرده، مع السعي في الوقت نفسه إلى «الإشراف البشري في المراحل الحرجة».

ببساطة، يرغب العمال في أن يُخفف الذكاء الاصطناعي من وطأة المهام المملة، ويترك لهم المهام الشيقة أو الجذابة.

على سبيل المثال، قد يرغب الطاهي في أن يساعده الذكاء الاصطناعي على تنسيق عمليات التوصيل من مورديه، أو مراسلة الزبائن لتذكيرهم بحجز مقبل. أما عند طهي الطعام، فيفضل أن يكون هو مَن يحضِّر المكونات أو يزيِّن كريمة المعجنات.

خطأ الشركات في التطبيق

حتى الآن، لا شيء في استنتاجات الدراسة يبدو مفاجئاً. بالطبع، يرغب العمال في أن يقوم الكمبيوتر بعملهم الشاق!

مع ذلك، فإن الاستنتاج الأكثر إثارة للاهتمام الذي توصلت إليه الدراسة لا يتعلق بتفضيلات العمال، بل بكيفية تلبية الشركات فعلياً (أو بالأحرى، عدم تلبية) تلك التفضيلات اليوم.

وشرع الباحثون، مسلحين بمناطقهم ومعلومات حول كيفية رغبة العمال في استخدام الذكاء الاصطناعي، في تحليل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تطرحها الشركات الناشئة في السوق اليوم، باستخدام مجموعة بيانات من «Y Combinator»، وهي أداة مسرعة تقنية عريقة في وادي السيليكون.

في جوهرها، وجد الباحثون أن شركات الذكاء الاصطناعي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ تماماً.

ووجد الباحثون أن 41 في المائة من أدوات الذكاء الاصطناعي تركز إما على مهام «منطقة الضوء الأحمر» أو «منطقة الضوء المحدود»، وهي المهام التي يرغب العمال في القيام بها بأنفسهم، أو ببساطة لا يهتمون بها كثيراً في المقام الأول.

تحاول كثير من الأدوات حل المشكلات في «منطقة الضوء الأصفر» – جوانب مثل إعداد ميزانيات الأقسام أو تصميم نماذج أولية لمنتجات جديدة - والتي يرغب العمال في تسليمها للذكاء الاصطناعي، لكن الذكاء الاصطناعي لا يزال سيئاً في القيام بها.

لا تقع سوى أقلية ضئيلة من منتجات الذكاء الاصطناعي اليوم ضمن نطاق «الضوء الأخضر» المرغوب، وهي مهام يجيدها الذكاء الاصطناعي ويرغب العاملون في إنجازها بالفعل. وبينما تُركز كثير من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة اليوم على إبعاد البشر عن المعادلة، يُفضِّل معظم البشر البقاء، ولو إلى حد ما، مُنخرطين في أعمالهم اليومية.

بمعنى آخر، تُركز شركات الذكاء الاصطناعي على الأمور الخاطئة. فهي إما أن تحل مشكلات لا أحد يُريد حلها، أو أن تستخدم الذكاء الاصطناعي في مهام لا يستطيع إنجازها بعد.

لا عجب إذن أن يكون تبني الذكاء الاصطناعي في الشركات الكبرى منخفضاً جداً. فالأدوات المُتاحة لها مُبتكرة ومُتقنة، لكنها لا تُحل المشكلات الفعلية التي يواجهها العاملون.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة

تُقدم دراسة ستانفورد، لكل من العاملين وقادة الأعمال كثيراً من الدروس المهمة حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل.

إن الذكاء الاصطناعي يعمل بشكل أفضل عند استخدامه لأتمتة الأجزاء المُملة والمُكررة والمُملة للعقل من وظيفتك. وفي بعض الأحيان، يتطلب القيام بذلك أداةً جديدةً تماماً. لكن في كثير من الحالات، يتطلب الأمر تغييراً في المواقف.

أهمية توجيه تعليمات صحيحة

أشارت حلقة حديثة من بودكاست «بلانيت موني» على إذاعة «NPR» إلى دراسة مُنحت فيها مجموعتان من المساعدين القانونيين إمكانية الوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي نفسها. طُلب من أفراد المجموعة الأولى استخدام الأداة «لزيادة إنتاجيتهم»، بينما طُلب من أفراد المجموعة الثانية استخدامها «لأداء المهام التي يكرهونها في عملهم».

بالكاد اعتمدت المجموعة الأولى أداة الذكاء الاصطناعي. أما المجموعة الثانية من المساعدين القانونيين، فقد «ازدهروا». فقد أصبحوا أكثر إنتاجية بشكل كبير، حتى أنهم تولوا أعمالاً كانت تتطلب سابقاً شهادة في القانون.

بعبارة أخرى، عندما يتعلق الأمر باعتماد الذكاء الاصطناعي، فإن التعليمات والنوايا مهمة.

أتمتة المهام المكروهة

إذا حاولت استخدام الذكاء الاصطناعي لاستبدال وظيفتك بالكامل، فمن المحتمل أن تفشل. ولكن إذا ركزت بدلاً من ذلك تحديداً على استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة «المهام التي يكرهها الناس في عملهم» (أي مهام «الضوء الأخضر» في معيار باحثي ستانفورد)، فستزدهر وستجد نفسك تستخدم الذكاء الاصطناعي في أشياء أكثر بكثير.

أسبقية الشراكة على استقلالية الذكاء الاصطناعي

في السياق نفسه، تكشف دراسة جامعة ستانفورد عن أن معظم العاملين يفضِّلون التعاون مع الذكاء الاصطناعي بدلاً من تسليم العمل بالكامل.

هذا مؤشرٌ واضح. وبينما ركز كثير من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة اليوم على «الوكلاء» الذين يؤدون العمل بشكل مستقل، فإن بحث جامعة ستانفورد يشير إلى أن هذا قد يكون النهج الخاطئ.

بدلاً من السعي لتحقيق استقلالية كاملة، يقترح الباحثون التركيز على الشراكة مع الذكاء الاصطناعي واستخدامه لتحسين عملنا، وربما تقبّل ضرورة وجود الإنسان دائماً في دائرة العمل.

هذا يُحررنا من نواحٍ عدة. فالذكاء الاصطناعي جيدٌ بالفعل بما يكفي لأداء كثير من المهام المعقدة بإشراف بشري. إذا تقبّلنا ضرورة استمرار مشاركة البشر، فيُمكننا البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمور المعقدة اليوم، بدلاً من انتظار ظهور الذكاء الاصطناعي العام (AGI) أو أي تقنية مستقبلية مثالية مُتخيلة.

وأخيراً، تُشير الدراسة إلى وجود فرص هائلة لشركات الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات العالم الحقيقي وتحقيق ثروات طائلة من ذلك، شريطة أن تُركز على المشكلات الصحيحة.

عوائد الذكاء الاصطناعي

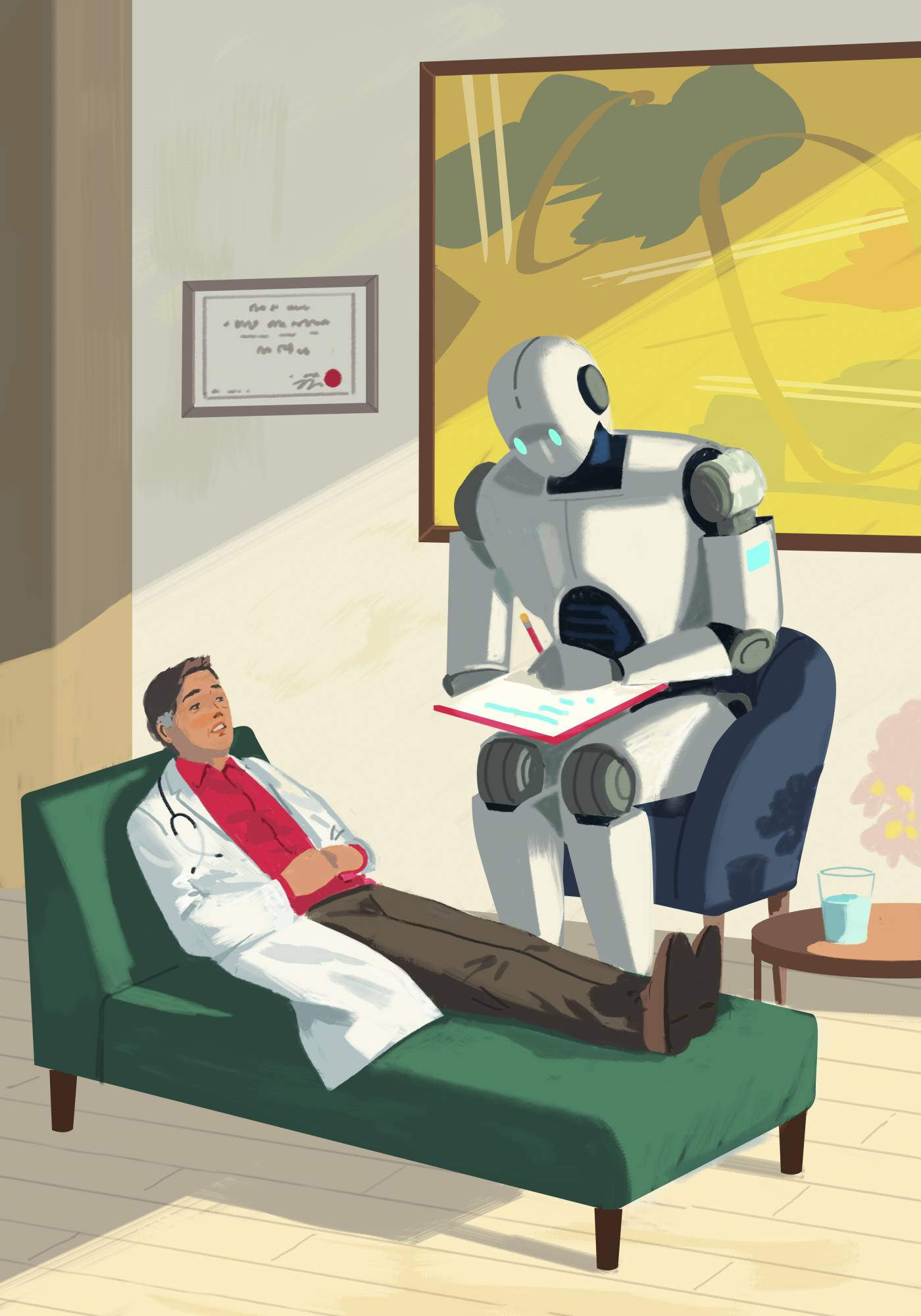

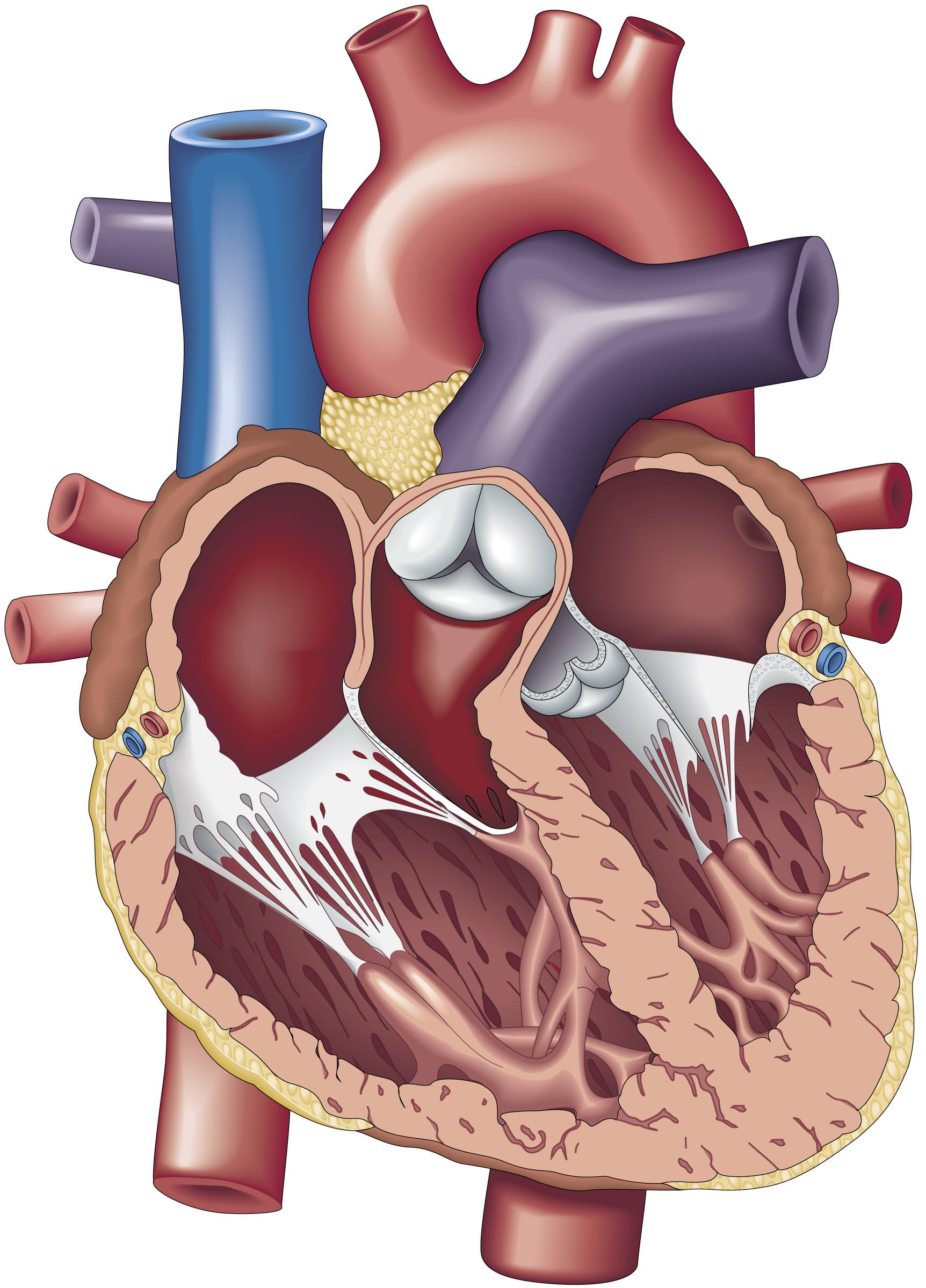

* تشخيص الحالات الطبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، أمرٌ رائع. من المرجح أن يُدرّ بناء أداة للقيام بذلك عوائد طائلة من رأس المال المُغامر.

لكن قد لا يرغب الأطباء - والأهم من ذلك، قد لا يستخدمون أبداً - ذكاءً اصطناعياً يُجري أعمالاً تشخيصية. وبدلاً من ذلك، تُشير دراسة ستانفورد إلى أنهم سيميلون أكثر إلى استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يُجري مهاماً روتينية؛ مثل نسخ ملاحظات مرضاهم، وتلخيص السجلات الطبية، والتحقق من تفاعلات الأدوية في وصفاتهم الطبية، وجدولة زيارات المتابعة، وما شابه.

أتمتة الأمور المُملة

ليست شعاراً قوياً لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الرائدة اليوم. لكن هذا النهج هو الذي يُرجّح أن يُدرّ عليها أرباحاً طائلة على المدى الطويل.

فرصة كبرى

وبشكل عام، تُعدّ دراسة ستانفورد مُشجعة للغاية. من ناحية، يُعدّ عدم التوافق بين الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتبنيه أمراً مُحبطاً. هل كل هذا مجرد دعاية؟ هل نحن في خضمّ أمّ الفقاعة؟

تُشير دراسة ستانفورد إلى أن الإجابة هي «لا». إن عدم تبني الذكاء الاصطناعي يُمثّل فرصة، وليس عيباً هيكلياً في هذه التقنية. إذ يمتلك الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة لتحسين جودة العمل، وزيادة الإنتاجية، وجعل الموظفين أكثر سعادة. ليس الأمر أن هذه التقنية مُبالغ في الترويج لها، بل إننا نستخدمها بشكل خاطئ.

* مجلة «فاست كومباني» - خدمات «تريبيون ميديا»

حقائق

أكثر من 100

مليار دولار مقدار ما أنفقت كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية على الذكاء الاصطناعي حتى الآن هذا العام