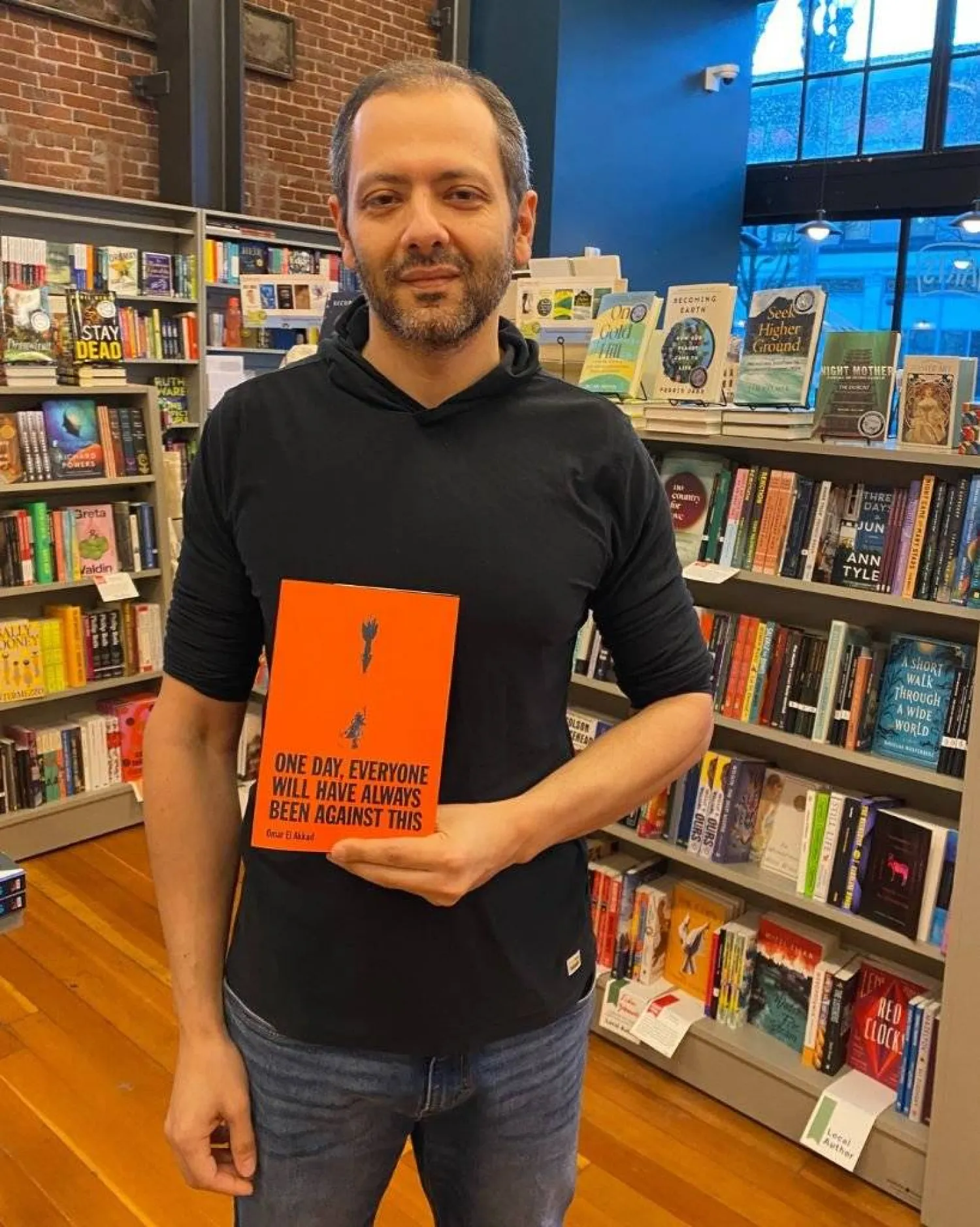

فيما يشيح العالم بوجهه عن المذبحة الرهيبة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وتجاهد حكومات الغرب لقمع الأصوات المؤيدة لفلسطين، يبرز من قلب المؤسسة الثقافية الغربية صوتٌ أدبيٌّ شجاعٌ منتقداً بشدة الاستجابات الليبرالية المتهاونة تجاه الحملة الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزّة. إنّه الروائي والصحافي الكندي - الأميركي - من أصل مصري - عُمر العقاد، الذي خرج من ملعب الرواية الأدبيّة والتحقيقات الصحافية ليضع مرثيّة حارقة لتهاوي قيم «الحضارة» الغربية وتعري النفاق الذي يلفّ صمت نخبها المطبق إزاء حملة التطهير العرقي المستمرة منذ نحو 650 يوماً دون توقف، عبر كتابه «يوماً ما، سيكون الجميع دائماً ضد هذا»* الذي صدر حديثاً عن «دار كانونجايت» البريطانية.

عنون العقاد كتابه باستهلال عبارةٍ صارت أيقونةً، كان نشرها على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعد أسابيع قليلة من هجوم السابع من أكتوبر: «يوماً ما، حين يصبح الأمر آمناً، وحين لا يكون هناك أيّ ضررٍ شخصيٍّ من تسمية الأشياء بأسمائها، وحين يكون الأوان قد فات لمساءلة أيّ أحد، سيكون الجميع دائماً ضد هذا». هذه الجملة، التي تجاوزت عشرة ملايين مشاهدة، لم تكن مجرّد تغريدةٍ عابرةٍ، بل كانت شرارةً ألهبت العقاد ليكتب عمله هذا الذي يُعدّ أول أعماله غير الروائية، بعد روايتيه اللتين حازتا إعجاب النقاد: «حرب أميركية (American War) - 2017»، و«ما هذه الجنة الغريبة (What Strange Paradise) - 2022».

يُقدّم العقاد في هذا الكتاب الذي جمع سلسلةً من المقالات المترابطة شهادةً شخصيةً تنبع من تجربته المتعددة الأوجه: فهو وُلد في القاهرة، ونشأ بين قطر وكندا، ويحمل جنسيات كنديّة وأميركية، وعمل مراسلاً صحافياً من الشرق الأوسط، وأفغانستان، وغوانتانامو. هذه الخلفية تمنحه منظوراً مختلفاً، فهو ابن المهاجرين ذو البشرة الداكنة الذي شقّ طريقه في عالمٍ أبيض، مما جعله يختبر «التصادمات الثقافية التي تهزّ أسس المرء الشخصية، وتَكَشُّفَ الهياكل الأساسية للمجتمع».

يُشير العقاد إلى سؤالٍ تكرّر عليه كثيراً: «أين مارتن لوثر كينغ الفلسطيني؟»، مُستشعراً ذلك الاتهام الضمني بأن «بعض الناس غير قادرين على الاستجابة لسوء معاملتهم بلطفٍ وصبرٍ وحبٍّ، وأن هذا العجز، لا أيّ ظلمٍ خارجيٍّ، هو المسؤول عن البؤس الذي يلحق بهم». لكنه يوضح أن فلسطين تملك «الكثير من المدافعين البارعين» والعقاد واحدٌ منهم بالطبع. وبالفعل، فهو شخصياً قد أدار ظهره للقيود الصحافية التي فرضت عليه الحياد البارد لسنواتٍ، وخلع قبعة المراسل، ليتحدّث بصدقٍ عمّا يراه خطأً فادحاً، بصوت إنسانٍ ذي قلب يحسّ بما يشاهده ويسمع، رغم أنّ ذلك قد يكلفه مستقبلاً.

ينتقد العقاد بشدة الاستجابات الليبرالية المتهاونة تجاه الحملة الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزّة، ويُجادل بقوة بأنه «سردٌ للانفصال عن فكرة أن الليبرالي الغربي المهذب كان يُمثّل أيّ شيءٍ على الإطلاق»، ويكشف حقائق لا يريد أن يعترف بها أحدٌ لكنها واضحةٌ جليّةٌ لأيّ قارئٍ أو ملاحظٍ تحرر من نظارات الأدلجة: أن تعاطفنا غالباً ما يكون زائفاً ما دمنا نشعر بالأمان، وأن الوقوف ضد الشر يكون أسهل بعد فوات الأوان، وأن الحكومات الغربية تُبشّر بالعدالة والديمقراطية، ولكنها في الواقع تعمل على حماية الثروة والسلطة والنفوذ.

يلتقط العقاد ملحوظاتٍ صادمةً تُعزّز حججه، مثل تلك الصحيفة الإسرائيلية التي تصف الأطفال الفلسطينيين بأنهم «متفجرات المستقبل»، والاختصار التعريفيّ المؤلم «WCNSF» (طفل مصاب لا عائلة له باقية)، والفتاة الفلسطينية التي سُئلت عمّا تفتقده أكثر، فقالت: «الخبز»، وهو يُهاجم «وهم الملاءمة الأخلاقية»، كما يُسمّيه: إذ «بينما يحدث الشيء المروّع - سرقة الأرض وقتل السكان الأصليين - يُعتبر أيّ شكلٍ من أشكال المعارضة إرهاباً ويجب سحقه بلا هوادة من أجل الحضارة». ويُضيف بسخريةٍ مريرةٍ أنه في وقتٍ لاحقٍ، سيحتفل أبناء المعتدين، وهم يملكون تلك الثروة والامتيازات المسروقة، بالمقاومة القديمة، ويدّعون الغضب والتضامن بأثرٍ رجعيٍّ.

«يوماً ما، حين يصبح الأمر آمناً، وحين لا يكون هناك أيّ ضررٍ شخصي ، وحين يكون الأوان قد فات ، سيكون الجميع دائماً ضد هذا»

يتطرّق العقاد إلى سؤالٍ جوهريٍّ حول جدوى أيّ فنٍّ يُصنع في زمن الإبادة الجماعية ولا يُدينها. ويقول إن الأمر المهمّ هو «أين نُنفّق قدرتنا المحدودة على الاهتمام»، مشدداً على المسؤولية الفردية، ويُفصّل كيف أن أموال دافعي الضرائب الغربيين تُساهم بشكلٍ مباشرٍ في استمرار هذا الصراع، فيقول: «المال الذي يؤخذ مني كضرائب يدفع ثمن كل هذا. لا شيء من هذا سيحدث دون موافقة ودعم العالم الغربي».

ثم يصف شعوراً عميقاً يتملكه بالانفصال عن «الغرب» الذي نشأ على ثقافته وقيمه، حيث يرى تناقضاً صارخاً بين القيم المعلنة والأفعال المرتكبة، فيسلط الضوء على صخب استجابة العالم لاعتقال صحافيين غربيين، مقارنةً بصمته المدوي لدى توارد أنباء استشهاد الصحافيين الفلسطينيين نتيجة استهدافات إسرائيلية مباشرة. ويقول بسخريةٍ مريرةٍ: «عندما يُقتل آخر صحافي فلسطيني، فلربما لم يكن هناك أيّ صحافي فلسطيني على الإطلاق». إنّ هذا التباين، كما يقول، يكشف عن تحيّزٍ عنصريٍّ مُتأصّلٍ، حيث يُعتبر الصحافيون من الشرق الأوسط غير موضوعيين وعاطفيين للغاية وغير جديرين بلقب الصحافي من حيث المبدأ.

ويُعبّر الكاتب عن خيبة أمله العميقة فيما يخص المؤسسات المدنيّة الغربية: الأكاديمية والثقافية والإعلامية، التي رأى أنها «تتداعى» في مواجهة ما يحدث في غزة، فيُشير إلى «فشلٍ صارخٍ» للجامعات في حماية طلابها الذين احتجّوا على الحرب، وإلى «سجلٍّ حافلٍ» للصحافة الغربية في التغطية على المذبحة. لكن في الوقت نفسه، يسجل إعجابه بأعمالٍ فرديةٍ من الشجاعة والتضامن، حيث ثلة من أفراد غربيين يُخاطرون بمستقبلهم وحياتهم لأجل رفع صوتهم ضد ما يجري، ولأجل الحريّة لشعب فلسطين.

لا يُقدّم النص إجاباتٍ سهلةً، لكنه يستفز المتلقي إلى إعادة تقييمٍ عميقةٍ للعلاقة مع الغرب وقيمه المُفترضة، ومواجهة حقيقةٍ مُربكةٍ حول التواطؤ الشخصي لكل فرد في نظامٍ يُديم الظلم، وتذكيراً بأن الصمت في وجه الإبادة الجماعية هو تماه مع القتلة، وأن العدالة لا يمكن أن تنتظر حتى يصبح الأمر آمناً.