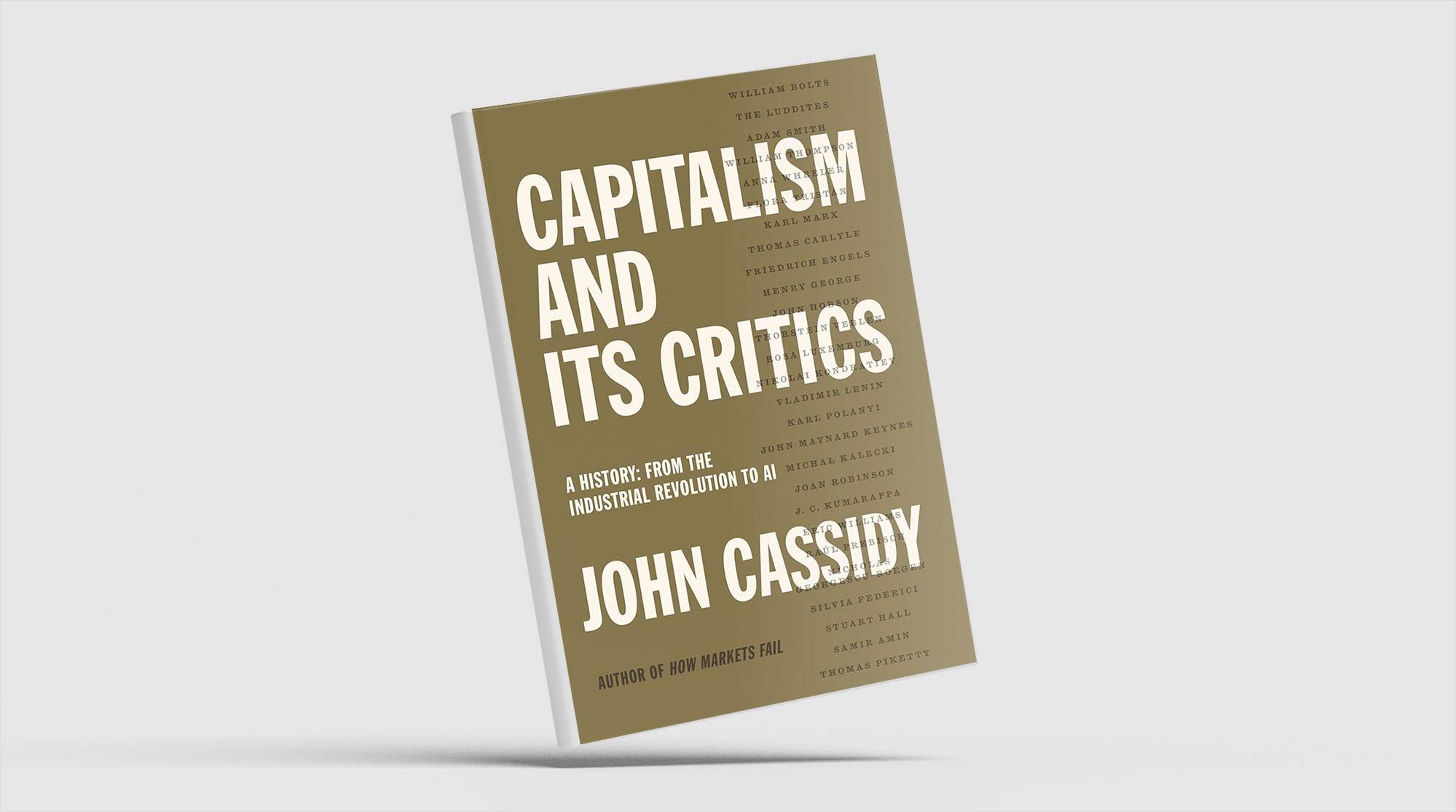

في عصر تزداد فيه التساؤلات الجوهرية حول ماهية أزمات النظام الاقتصادي العالمي بفعل تحديات مثل الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، وازدياد عدم المساواة، والحروب التجارية، وردود الفعل الشعبوية اليمينية ضد العولمة، يأتي كتاب «رأس المال ونقاده: تاريخ من الثورة الصناعية إلى الذكاء الاصطناعي» لجون كاسيدي ليقدم منظوراً فريداً وموسعاً حول تاريخ الرأسمالية من زاوية غير تقليدية: أن يروي الحكاية بلسان أشد منتقديها في محاولة جادة وجريئة لإعادة قراءة تاريخ الاقتصاد العالمي من خلال صراعه مع نفسه.

الفكرة المحورية التي يطرحها كاسيدي، الصحافي والكاتب الاقتصادي المخضرم في أسبوعية «ذا نيويوركر» على مدى 600 صفحة هي أن الرأسمالية، ورغم قدرتها الهائلة على التجديد والتكيف والبقاء، تعيش في حالة دائمة من الأزمات. فهي تتعافى من أزمة، أو تغرق في أزمة تالية. هذا المنظور يختلف عن السرد التقليدي الذي يركز على كفاءة الأسواق أو نجاحات النظام. وبدلاً من ذلك، يدعو القارئ إلى استكشاف جوهر الانتقادات الموجهة إلى الرأسمالية عبر تاريخها الطويل. ويرى أن المآخذ الأساسية على هذا النظام لأنه «عديم الروح، واستغلالي، وغير متكافئ، وغير مستقر، ومدمّر -ومع ذلك فإنه لا يقاوم ويجتاح كل شيء»، ظلت ثابتة بشكل ملحوظ على مر القرون، بغضّ النظر عن السياق الزمني أو الجغرافي.

يبدأ كاسيدي رحلته التاريخية الشاملة من أيام شركة الهند الشرقية وبدايات الثورة الصناعية، ليصل إلى الثورة الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي اليوم، ويمخر عباب بحر التاريخ بعيون أعتى نقاد النظام الرأسمالي، مما يمنح سرديّة الكتاب حيوية وعمقاً نادرين.

يستعرض كاسيدي آراء مجموعة واسعة من النقاد، بدءاً من النساجين (اللوديين) الإنجليز الذين ثاروا ضد الأتمتة المبكرة للمصانع، إلى الاشتراكيين التعاونيين مثل وليام طومسون، مروراً بالماركسيين في ألمانيا وروسيا في أوائل القرن العشرين، ثم إلى حركات أكثر حداثة مثل دعاة الاقتصاد المحلي البسيط -المفكر كومارابا الهندي، و«فلاسفة نقد التبعية» في أميركا اللاتينية الذين حللوا آليات التخلف الاقتصادي في الجنوب العالمي، وحملة «أجور العمل المنزلي» الدولية في السبعينات التي كشفت عن العمل غير المرئي وغير المدفوع الأجر للمرأة، وصولاً إلى حركة «النمو الصفري» الحديثة التي تدعو إلى إعادة التفكير في نماذج النمو الاقتصادي اللامتناهي.

من المعالم القوية للنص قدرته على استنطاق نقد الرأسمالية بأبعد من الشخصيات التاريخية المعروفة في الفكر الاقتصادي وذلك عبر استدعاء شخصيات ربما تكون أقل شهرة، ولكن مساهماتها قد لا تقل أهمية. فإلى جانب المفكرين العمالقة مثل آدم سميث، وكارل ماركس، وروزا لوكسمبورغ، وجون ماينارد كينز، هناك استعراض لأفكار كارل بولاني -رأى أن السوق الحرة ليست ظاهرة طبيعية بل «يوتوبيا مصطنعة»، فالدولة هي من تُنتج شروطها، والمجتمع هو من يعود إليها ليطالب بالحماية- وفلورا تريستان -المناصرة الفرنسية للاتحاد العمالي العالمي في القرن التاسع عشر التي دعت إلى وحدة العمال وتحرر المرأة- وتوماس كارلايل -المفكر الاسكوتلندي المحافظ في القرن التاسع عشر، الذي تنبأ بالآثار الأخلاقية المدمرة للسوق على المجتمع، وانتقد «عبادة المال» و«العصر الميكانيكي عديم الروح»- وجون هوبسون -المنظِّر البريطاني الذي وضع الأساس لنظرية الإمبريالية، مؤكداً أن التوسع الاستعماري كان نتيجة حتمية للمشكلات الداخلية للرأسمالية، مثل نقص الاستهلاك- وج. سي. كومارابا -الداعية الهندي للاقتصاد الغاندي، الذي ركز على اللامركزية، والاكتفاء الذاتي للمجتمعات، والإنتاج المحلي بدلاً من الصناعات الكبرى- وإريك ويليامز -المؤرخ التريندادي، مؤلف أطروحة الربط بين الرأسمالية وصعود تجارة الرقيق- وجوان روبنسون -أستاذة الاقتصاد البريطانية من جامعة كمبردج، وناقدة كينز التي وسَّعت من أفكار الأخير حول البطالة والتضخم- وسمير أمين -الخبير الاقتصادي الفرنسي/المصري اليساري الذي قدم تحليلات عميقة حول العولمة، والتبعية، والتنمية غير المتكافئة في العالم الثالث.

وهذا التنوع في الشخصيات يُظهر أن نقد الرأسمالية لم يكن حكراً على تيار فكري واحد، بل كان ظاهرة عالمية متعددة الأوجه، تنبع من خلفيات آيديولوجية مختلفة، من اليسار الثوري إلى المحافظين الثقافيين.

انطلاق كاسيدي من الانتقادات، لا يعني تجاهله قدرة الرأسمالية المتأصلة على التكيف وإعادة اختراع نفسها، ويظهر في الكتاب كيف أن نظاماً رأسمالياً بلا حدود كثيراً ما يميل إلى الفشل. ومع ذلك، فإن الرأسمالية تُظهر موهبة هائلة على التكيف مع الظروف التاريخية من أجل البقاء. ففي كل مرة واجهت فيها أزمة كبرى، تدخلت الدولة -على عكس الأرثوذكسية الليبرالية التي تنادي بالحد الأدنى من التدخل- لإنقاذ النظام من الانهيار. وهذا التدخل، كما يرى كاسيدي، هو ما يميز الرأسمالية بأنها «مُدارة» وليست «حرة في المطلق». ولعل أبرز استنتاجات الكتاب في هذا الإطار أن النظام الرأسمالي لا يتغير إلا تحت وقع الأزمات. فالأزمة المالية في 1857 دفعت ماركس وإنغلز إلى التفاؤل بسقوط النظام، والكساد الكبير أنتج دولة الرفاه الكينزية، وانهيار الاتحاد السوفياتي مهّد لهيمنة النيوليبرالية، أما أزمة 2008، التي كان من المفترض أن تدفع باتجاه يسار جديد، فقد أفرزت صعوداً شعبوياً يمينياً.

وفي جزء مثير من نص الكتاب، يناقش كاسيدي فشل النماذج غير الرأسمالية في الظهور على نطاق واسع. لماذا لم يتحقق حلم الاشتراكية التعاونية أو الاقتصاد المحلي اللامركزي؟ وأحد الأجوبة التي يُقدّمها هو أن الرأسمالية تملك تفوقاً تقنياً وتنظيمياً يصعب تجاوزه: فاعلية الإنتاج، وميزات اقتصاد الحجم الكبير، وجاذبية الاستهلاك، والتفوق السردي الذي يُحوّل السوق إلى وعد بالتحرر الفردي.

يتساءل كاسيدي عن مدى تأثير هؤلاء نقاد الرأسماليّة في تغيير النظام، ويجيب بأن تأثيرهم كان «هامشياً» بمعنى أن التغييرات الاجتماعية الكبيرة لا يقودها الأكاديميون فقط، بل الحركات السياسية والظروف المادية. ومع ذلك، هو يؤمن بأن «الأفكار مهمة». ويستشهد بمقولة ميلتون فريدمان بأن «دور الأكاديميين هو الحفاظ على الأفكار حية حتى يُنتج العالم الفرصة لتطبيقها». فالأفكار التي بدت هامشية في وقتها، مثل أفكار كينز أو فريدمان نفسه، أصبحت مؤثرة بشكل هائل عندما تغيَّرت الظروف. هذا يعني أن كتاب «رأس المال ونقاده» ليس مجرد تأريخ للنقد بحق الرأسمالية، بقدر ما هو دعوة للتأمل بقوة الأفكار في تشكيل المستقبل.

في خواتيم رحلته يطرح تساؤلات حول ما قد يكون عليه «النموذج الاقتصادي الجديد» في ظل صعود الذكاء الاصطناعي. هل سنشهد رأسمالية تكنولوجية احتكارية مدعومة بدخل أساسي شامل لكل المواطنين يُبقي الجماهير في حالة خدر استهلاكي؟ أم رأسمالية الدولة على النموذج الصيني؟ أم «قومية ترمب الاقتصادية اليمينية الشعبوية»؟ أم ربما بديلاً من اليسار لم يتضح بعد؟ وهو لا يقدم أي إجابات حاسمة، ولكنه يستنتج أن «الأسئلة الأساسية حول النظام لم يتم حلها بشكل دائم أبداً»، وأن هذا العالم يعيش في «خضمّ لحظة تحوّل كبرى».