جاء الإعلان عندما أبلغ وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري وسائل الإعلام أن «الهند والصين توصلتا إلى اتفاق على طول خط السيطرة الفعلية»، ولم يلبث أن أكد لين جيان، الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، إبرام الاتفاق.

يُذكر أن المواجهة على امتداد «خط السيطرة الفعلية» (الحدودي)، بدأت بمناوشات بين القوات الهندية والصينية على ضفاف بحيرة بانغونغ خلال مايو (أيار) 2020. ثم توترت العلاقات بين البلدين بعد اندلاع اشتباكات مميتة في يونيو (حزيران) 2020 – تضمنت استخدام الصخور والقضبان الحديدية وتبادل اللكمات - حول نهر غالوان، الواقع على ارتفاع كبير، وبانغونغ تسو في إقليم لاداخ؛ ما أسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً، إلى جانب عدد غير معروف من القوات الصينية، قدّرته وسائل إعلام روسية بما يتجاوز 40. سقوط أول الضحايا على «خط السيطرة الفعلية» منذ 45 سنة دفع العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوى لها منذ حرب الحدود عام 1962. وأدّت التدابير المضادة القوية للهند، والوجود العسكري الكثيف لها، إلى مواجهة حدودية استمرت لأكثر من أربع سنوات، مع تمركز أكثر من 50 ألف جندي على الجانبين. ومن ناحيته، أكد الجانب الهندي أن مجمل العلاقات مع الصين «يتعذر تطبيعها من دون إقرار حالة من السلام والهدوء على الحدود» بينهما.

«خط السيطرة الفعلية»... نقطة اشتعال تاريخية

يكمن السبب الجذري للصراع بين الهند والصين، في حدودهما المشتركة الممتدة لمسافة 3440 كيلومتراً، والتي يشار إليها عادةً باسم «خط السيطرة الفعلية». ولطالما كانت هذه الحدود الجبلية غير المحدّدة على نحو واضح، ولا سيما أنها تمر عبر تضاريس وعرة، مصدراً دائماً للتوتر بين القوتين النوويتين. وبعكس الحدود الدولية التقليدية، يشكل «خط السيطرة الفعلية» خط الحدود بين الصين والهند فقط «بحكم الأمر الواقع»؟ ذلك أن ثمة تبايناً كبيراً بين البلدين حيال تصوره وتعريفه.

تاريخياً، لدى كل من الهند والصين وجهة نظر خاصة مختلفة بشأن ترسيم خط السيطرة الفعلية؛ الأمر الذي أدى إلى اشتعال نزاعات متكرّرة حول السيطرة على النقاط الاستراتيجية على طول الحدود. وبناءً عليه؛ ما دفع إذن باتجاه هذا التطور الإيجابي في العلاقات؟

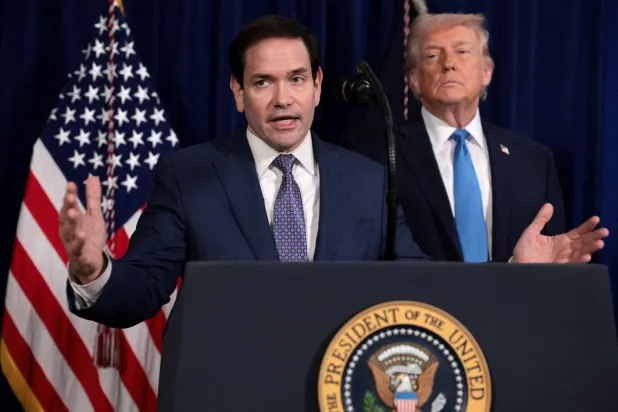

في هذا الصدد، أعرب الصحافي الهندي جواراف ساوانت، الذي يزور روسيا حالياً لتغطية أخبار مجموعة «البريكس»، عن اعتقاده بأن بين العوامل وراء ذوبان الثلوج بين نيودلهي وبكين «انتخابات الشهر المقبل في الولايات المتحدة». وشرح أن «السباق الانتخابي (الأميركي) متقارب، وثمة احتمال واضح لعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض». وأردف أن تراجع مستوى التوتر بالعلاقات بين البلدين سيخدم كلاً منهما. ومن وجهة نظر الصين، فإن قيادة هندية تسعى إلى سياسة خارجية مستقلة منفصلة عن المصالح الغربية أفضل بالتأكيد لبكين.

أهمية قمة «البريكس»

والآن، لماذا تشكّل قمة «البريكس» السادسة عشرة لحظة مهمة، في الدبلوماسية العالمية؟

في الواقع، للمرة الأولى منذ الحرب بين روسيا وأوكرانيا اجتمع عدد كبير من قادة العالم في روسيا، وهو ما فُسّر بأنه فشل للمحاولات الغربية في عزل موسكو، وهذا أمر قد يؤثر كذلك على توازن القوى العالمي. ثم إنه يدور موضوع قمة هذا العام حول «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين».

معلومٌ أن مجموعة «البريكس» انطلقت، بداية الأمر، من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب إفريقيا. إلا أنها سرعان ما برزت منصةً رئيسية للتعاون الاقتصادي والسياسي العالمي. وفي عام 2023، انضم أعضاء جدد للمجموعة، بينهم المملكة العربية السعودية، وإيران، ومصر والإمارات العربية المتحدة؛ ما جعلها أكثر شمولاً.

واليوم، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 60 تريليون دولار، تمثل دول «البريكس» 37.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متجاوزة بذلك «مجموعة الدول السبع». ومع مواصلة «البريكس» توسعها، كبر دورها وازداد وضوحاً على صعيد إعادة تشكيل ديناميكيات القوة العالمية. وهنا أضاف الصحافي الهندي ساوانت أن «هذا النوع من الود الذي يتأمله الهنود والروس والصينيون على الأرض - إلى جانب آخرين داخل (البريكس) - من شأنه أن يثير قلق الغرب»، مشيراً إلى أن مودي وشي سيعقدان لقاءً ثنائياً على هامش القمة.

ولجهة مسألة «العزلة»، تكشف قمة «البريكس» عن أن روسيا بعيدة كل البعد عن العزلة، لدى توجه قادة من مختلف الدول إلى قازان للمشاركة في مناقشات يمكن أن تشكل مستقبل الحكم العالمي. واللافت، طبعاً، أن القمة لم تجتذب حلفاء روسيا المقربين فحسب، بل اجتذبت أيضاً عدداً من الدول التي تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع موسكو.

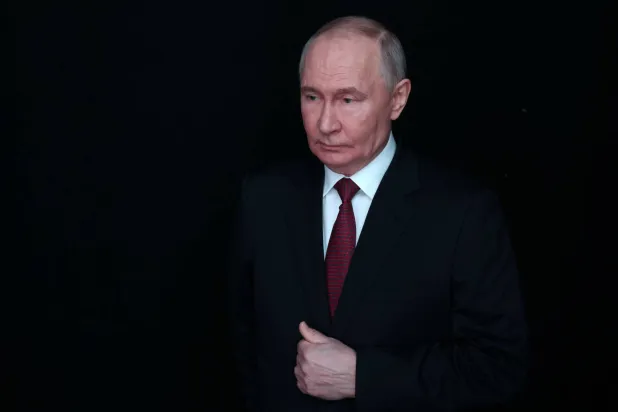

قمة «البريكس» المنعقدة لثلاثة أيام، وسط إجراءات أمنية مشددة، تعد أكبر حدث دولي تستضيفه روسيا منذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. وفي حين يسعى بوتين، صراحةً، إلى بناء تحالف من خلال «البريكس» قادر على تحدّي «هيمنة» الغرب، صرّح رئيس الوزراء الهندي مودي أثناء زيارته روسيا بأن زيارتيه إلى روسيا في الأشهر الثلاثة الماضية «تعكسان التنسيق الوثيق والصداقة العميقة بين البلدين». وأضاف: «لقد عزّزت قمتنا السنوية في موسكو في يوليو (تموز)، تعاوننا في كل المجالات... وفي غضون 15 سنة، بنت مجموعة (البريكس) هويتها الخاصة. واليوم، تسعى الكثير من دول العالم للانضمام إليها».

وحول الموضوع الأوكراني، من وجهة نظر هندية، يرى المحلل السياسي سوشانت سارين أنه «على الصعيد الدبلوماسي، سار مودي على حبل مشدود منذ بدء الصراع في أوكرانيا... إذ تعهّدت نيودلهي بتقديم الدعم الإنساني لكييف، لكن مع تجنب الإدانة الصريحة للهجوم الروسي بالوقت ذاته. ثم في يوليو، زار مودي موسكو، أعقب ذلك بزيارة إلى كييف خلال أغسطس (آب)، داعياً إلى عقد مباحثات لإنهاء الصراع. وأثمرت جهوده بالفعل إلى دعوات إلى أن تضطلع الهند بدور وسيط بين الجانبين».

كذلك، مع إعراب مودي عن دعم الهند «حل عاجلاً» للوضع في أوكرانيا، ومعه مختلف جهود إرساء السلام والاستقرار، خاطب الزعيم الهندي نظيره الروسي قائلاً في حديث بينهما: «كنا على اتصال دائم بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ونعتقد أن النزاعات يجب أن تُحل سلمياً فقط. ونحن ندعم تماماً الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار سريعاً... وكل جهودنا تعطي الأولوية للجوانب الإنسانية».

من جهتها، أضافت مصادر بوزارة الشؤون الخارجية الهندية، على صلة بمكتب «البريكس» أن «المناقشات حول إقرار عملة للـ(بريكس)، لتحدي هيمنة الدولار الأميركي تكتسب زخماً. كما تقدّم القمة منصّة للدول تعينها على توحيد صفوفها ضد العقوبات التعسفية التي يفرضها الغرب. ومع توسع (البريكس) وتطورها، بات من الواضح أن هذه المجموعة تستطيع أن تلعب دوراً مركزياً في تشكيل نظام عالمي جديد، وتحدي الهيمنة الغربية التقليدية. وسيكون دور الهند في (البريكس)، إلى جانب علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، أساسياً في تحديد كيفية تطور هذا التوازن الجديد للقوى».

لقاء محتمل بين مودي وشي

وعودة إلى موضوع العلاقات الهندية - الصينية، ذكّر الصحافي مانيش جها، بأنه «لم يعقد الطرفان مباحثات رسمية ثنائية منذ عام 2019؛ ولذا فإن أي تقارب اليوم سيكون تطوّراً محموداً... وسيحظى بمتابعة أميركية من كثب». وأضاف جها: «الواضح أن واشنطن استغلت فتور العلاقات بين مودي وشي للتقرّب من نيودلهي، وتعزيز التجمّعات الإقليمية مثل مجموعة (الكواد «الرباعية»)، التي تضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، مع العمل على الضغط على الهند للانضمام إلى العقوبات ضد روسيا؛ الأمر الذي رفضته نيودلهي حتى الآن». ثم تابع: «لا يمكن تجاهل دور روسيا بصفتها وسيطاً في هذه العملية، ذلك أنها تظل شريكاً استراتيجياً رئيسياً لكل من الهند والصين. ورغم التحديات التي تفرضها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حافظت الهند على علاقة متوازنة مع روسيا؛ ما يضمن بقاء مكانتها على الساحة العالمية قوية».

في الحقيقة، هذا الوضع مربح لكل من الهند والصين. فبالنسبة للصين، التي تمرّ بفترة ركود اقتصادي، سيكون استئناف النشاط الاقتصادي الطبيعي مع الهند بمثابة مكافأة. وبسبب حروب التعرفات الجمركية مع الولايات المتحدة - التي بدأت مع إدارة دونالد ترمب واستمرت خلال رئاسة جو بايدن - بدت بكين حريصة على استئناف العلاقات الاقتصادية مع نيودلهي، بينما يواصل القادة الميدانيون العسكريون والدبلوماسيون مناقشة وحل السقطات التي وقعت عام 2020، وهذا رغم إصرار نيودلهي على عدم استئناف العلاقات الطبيعية مع بكين إلى حين تسوية القضايا العالقة منذ وقوع المواجهات العسكرية ذلك العام.

في هذه الأثناء، تراقب واشنطن التطوّرات. وفعلاً صرّح ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن واشنطن تتابع هذه التطورات (في العلاقات الهندية – الصينية عن قرب». لكن الوزارة لم تذكر ما إذا كانت نيودلهي قد أبلغت واشنطن - الشريك الجيوسياسي الرئيسي – بالاتفاق.

في هذا السياق، نشير إلى أنه منذ مواجهات عام 2020، عززت نيودلهي علاقاتها مع واشنطن لمواجهة ما تعتبره الدولتان «تحركات بكين العدوانية ضد جيرانها». وجرى تسليط الضوء على هذه العلاقة المتعمقة من خلال توقيع «اتفاقيات التعاون الدفاعي»، بما في ذلك تقارير عن تبادل المعلومات الاستخباراتية.

ومع ذلك، ظهرت مخاوف في واشنطن بشأن التقارب المتزايد بين نيودلهي وموسكو، وخصوصاً في خضم الضغوط الغربية لعزل الرئيس بوتين دولياً، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

من جانب آخر، من وجهة نظر الصين، فإن القضاء على أسباب الانزعاج من الهند قد يجعل الفلبين نقطة الاشتعال الرئيسية بسبب مطالبات إقليمية متضاربة. (إلى جانب تايوان، التي تدّعي الصين أحقية السيادة عليها). أما الهند فترى أن تحقيق انفراج في العلاقات مع الصين، أمر بالغ الأهمية؛ لأنه يتيح لها مساحة أكبر للمناورة التفاوضية مع شركائها الغربيين، خصوصاً واشنطن، في أعقاب التوتر الدبلوماسي مع كندا.