نعلم أن الحروب كانت ولا تزال مُلهمة للكتاب والشعراء، وأن قصص هذه الحروب حاضرة بقوة في جلّ مراحل التاريخ الإنساني. وأول من اهتمّ بها هو اليوناني هوميروس في «الإلياذة». وفي رواية الفرنسي ستاندال «الأحمر والأسود»، وأيضاً في رواية الروسي تولستوي نجد تفاصيل مُهمة ودقيقة عن الحروب التي خاضها نابليون بونابارت للسيطرة على العديد من البلدان الأوروبية والإطاحة بنظمها الملكية. وانعكست كوارث ومجازر الحرب الكونية الأولى في العديد من الأعمال الروائية البديعة مثل «لا شيء يحدث على الجبهة الغربية» للألماني إيريك ماريا ريمارك، و«رحلة إلى آخر الليل» للفرنسي لوي فارديناد سيلين. وتظلّ المجموعة القصصية «كتيبة الخيّالة الحمراء» للروسي إسحاق بابل أفضل ما كتب عن الحرب الأهلية التي دارت بين «البيض» و«الحمر» عقب اندلاع الثورة البلشفية وانهيار النظام القيصري في روسيا. وفي رواية «الأمل» للفرنسي أندريه مالرو، و«لمن تدقّ الأجراس» للأمريكي أرنست همنغواي صور حيّة ومروّعة عن الحرب الأهلية في إسبانيا. وفي روايته «النيئون والعراة» انتقد الأمريكي نورمان ميلر بأسلوب عنيف وتهكمي أسطورة الجيش الأمريكي «الذي لا يقهر»، وفضح الهزائم التي مُني بها في الحرب الكونية الثانية والتي حوّلها بعد نهاية هذه الحرب إلى «انتصارات باهرة»... وفي روايته «كابوت» وصف لنا الإيطالي مالابارتي بدقة مُوجعة معاناة الجنود الألمان على الجبهة الروسية خلال الحرب الكونية الثانية. أما في «الجلد» فقد رسم لنا صوراً مُدهشة عن دخول جيوش الحلفاء إلى جزيرة صقلية قادمة من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

وهناك كتّاب كبار اختاروا الذهاب إلى جبهات القتال ليعيشوا أحداثها ووقائعها عن كثب، وليكتبوا عنها تحقيقات مثيرة لصحف ولمجلات واسعة الانتشار. وكانت الكاتبة الفرنسية كوليت (1873-1954) واحدة من هؤلاء. فخلال الحرب الكونية الأولى، تركت كتابة الرواية لتعمل مراسلة حربية على جبهات القتال لجريدة «لوماتان» (الصباح). ومن جبهة إلى أخرى كانت تتنقّل من دون رهبة ولا خوف لتكتب تحقيقات صحافية بلغة رفيعة وبأسلوب بديع. وفي أواخر سنة 1918، أي عند اقتراب الحرب من نهايتها، كانت على جبهة القتال في بلجيكا، بالقرب من نهر لاموز. وقد كتبت تقول: «سهل من دون قطعان. أودية من دون أعشاب - هنا تصبح آثار الحرب خارقة (...) ميدان معركة إيتان صحراء معدنية. القلق يولد هنا، والخوف المرضيّ من الهول الذي سيكون هادئاً. ومرايا لماء قذر كانت تنظر إلى سماء الصمت. أربع سنوات. أربع سنوات عاشوا هنا. وعلى مدى أربع سنوات رأوا الشمس تطلع على هذه الهضاب القاسية في النهار المتأخر من ديسمبر وأحياناً شمسَ الشتاء التي بالكاد ترتفع فوق الأفق. على مدى أربع سنوات، رأوا كل واحد من آبار الماء هذه يتقبّلُ ويتقيأ النار».

ومن وحي الحرب الكونية الأولى، كتب همنغواي روايته «وداعاً للسلاح» التي خولت له أن يصبح وهو في سنوات الشباب واحداً من أهم رموز الجيل الجديد الذي وصفته غرتريد شتاين بـ«الجيل الضائع». وبعدها أصبح همنغواي مراسلاً حربياً خلال الحرب الأهلية الأسبانية، ثم خلال الحرب الكونية الثانية ليرافق جيوش الحلفاء عند دخولهم إلى فرنسا بعد أن دحروا الجيش الألماني في معركة «النورماندي» الشهيرة. وكان همنغواي قد أقام في باريس قبل الحرب، وعشق العديد من مقاهيها الشهيرة مثل «كلوزري دو ليلا» التي كان يكتب فيها، و«ليب»، و«دوماغو» التي شرب فيها «شيري» ذات مرة مع جيمس جويس. وعندما عاد إلى باريس مع الجيش الأميركي عام 1944، كان أول شيء فعله هو «تحرير» مقاهيه المفضلة من بقايا النازيين. ويروي أحدهم قائلاً: «رأيت جندياً أمريكياً له قامة هرقل ينزل من سيارة (جيب). حيّا صاحب بار (ليب) السيد كازاس، قال له: ألا تتذكرني؟ أنا إرنست همنغواي.. وأنا عطشان... وأريد شراباً يشفي غليلي حيناً».

وكان الكاتب والصحافي الفرنسي ألبير لندره (1884-1932) الذي كان على جبهات القتال في القارّات الخمس أول مراسل حربي بالمفهوم الحديث للكلمة. وتعدّ تحقيقاته الدقيقة والبديعة وثائق تاريخية مهمة عن مختلف الحروب الكبيرة والصغيرة التي عرفها العالم في زمنه. وهو الذي كتب أول تحقيق صحافي عن قصف الجيش الألماني كاتدرائية مدينة رايمس في سبتمبر (أيلول). ومنذ ذلك الحين أصبحت تحقيقاته موثوقاً بها ومرجعاً أساسياً لكل المعارك بين الجيش الفرنسي والجيش الألماني. وحريصاً على نقل الحقيقة، كان ألبير لندره يثير غضب كبار قادة الجيوش الذين يميلون إلى إخفاء أخطائهم، وهزائم جنودهم في هذه المعركة أو تلك. وفي شهر يوليو (تموز) 1917، كتب يقول: «على أولئك الذين لا يرون بوضوح المشهد التراجيدي للحرب لأنه مألوف جداً بالنسبة لهم، أو لأنهم بعيدون عنه جداً، أن يُرافقوني. سوف آخذكم، واتبعوا القادم الجديد: سوف نرى». وبعد الحرب الكونية الثانية، استحدثت جائزة باسم ألبير لندره تُمنح لكتّاب التحقيقات الاستقصائية شرط أن تكون أعمارهم دون الأربعين. وكان مارسيل بيكار أول من فاز بها سنة 1946 وذلك عن تحقيق له بعنوان «كنت مراسلاً حربياً».

وفي سنة 1956، فاز بها رنيه مورياس عن تحقيق بعنوان «الريف... حرب الأشباح»، وهي عن المعارك التي خاضها المقامون المغاربة بزعامة عبد الكريم الخطابي في جبال الريف ضد الجيشين الإسباني والفرنسي. وقد وصف ذلك التحقيق بأنه «عملي أدبي بديع، سواء من ناحية الأسلوب، أو من ناحية قوة وكثافة وحقيقية الأحداث». ومقتديين بألبير لندره، قام كل من أرمان غاتي وكريستيان هوش بمتابعة حروب ومعارك في بلدان مختلفة. فقد كان الأول مع هنود غواتيمالا خلال انتفاضتهم ضد الحكومة المركزية في الخمسينات من القرن الماضي. أما الثاني فقد كان في فيتنام، وفي لبنان، وفي كمبوديا، وفي أريتريا. كما أنه كان شاهداً على الاقتتال بين الأخوة الأعداء في آيرلندا. وتعدُّ التحقيقات التي أنجزها الفرنسي إيف كوريار ، والتي جمعها في كتاب بعنوان «أبناء يوم الأموات» وثائق مهمة لفهم خفايا الحرب الجزائرية، سواء من الجانب الفرنسي أو من الجانب الجزائري. وعن عمله مراسلاً حربياً، كتب مارك كرافتز الذي حاز هو أيضاً على جائزة «ألبير لندره» يقول: «بطبيعة الحال، ليست الحرب وحدها هي التي تجعلنا نقول الحقيقة المتعددة لقارتنا، وإنما أيضاً وقبل كل شيء، نحن نلمسُ من خلال هذه النزاعات الدموية، وهذه الحروب اللامتناهية والوحشية أيضاً، التي تُنسى بسرعة، في المكان الأكثر حميمية في قلب الوضع الإنساني، هذا المزيج الذي لا يُفرّق فيه الناس بين الذكاء والغباء، وبين البربرية والوداعة، وبين الكذب واستكمال الذات. ومن جانبنا نحن، وفي ما يعنينا ويخصّنا، هو الالتزام في مهنتنا التي نقوم بها حدّ الهوس، وفي الوقت نفسه بوعي مفرط بتفاهتها وعدم جدواها».

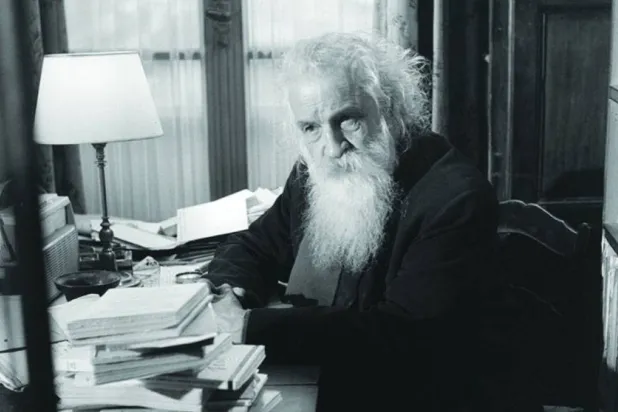

يعد الكاتب والصحفي البولوني ريتشارد كابوشينسكي واحداً من أهم وألمع المراسلين الذين واكبوا الحروب والانتفاضات الشعبية والانقلابات العسكرية وغيرها في بلدان العالم الثالث

وليست هناك أي مبالغة في اعتبار الكاتب والصحافي البولوني ريتشارد كابوشينسكي (1932-2007) واحداً من أهم وألمع المراسلين الذين واكبوا الحروب والانتفاضات الشعبية والانقلابات العسكرية وغيرها في بلدان العالم الثالث في النصف الثاني من القرن العشرين. وبحكم عمله مراسلاً لوكالة الأنباء البولونية انطلاقاً من الستينات من القرن الماضي، تنقل كثيراً في القارة الأفريقية ليكون حاضراً في الكونغو عند مقتل الزعيم باتريس لومومبا. وكان في العديد من البلدان الأفريقية الأخرى التي شهدت انقلابات عسكرية وحروباً أهلية وانتفاضات شعبية ضد الاستبداد والفساد. وكان في أديس أبابا عن انهيار نظام الإمبراطور هيلاسيلاسي. وكان في شيلي عند مقتل صديقه سلفادور الليندي. وكان في طهران عند اندلاع الثورة الإيرانية التي أطاحت بنظام الشاه عام 1978، وعند انهيار ما كان يسمى بالاتحاد السوفياتي، طاف في كل البلدان التي تخلصت من الهيمنة الشيوعية ليصدر كتاباً بديعاً بعنوان «الإمبراطورية».

يجدر بنا أن نشير أيضاً إلى التحقيق المثير للاهتمام الذي أصدره في منتصف الثمانينات من القرن الماضي الكاتب الإسرائيلي ديفيد غروسمان بعنوان «الريح الصفراء» راسماً فيه صورة مرعبة عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وقد تضمن ذلك التحقيق الذي نشره الراحل محمود درويش في مجلة «الكرمل» حقائق أفزعت الرأي العام العالمي.

* كاتب تونسي