هل هو سوء الاختيار أم سوء الحظ أم القدر... هو الذي جعل حياة الآمشية بهذه الدرامية التي لا تتوقف. أم أنه ذلك كله؟

لم يبدأ الأمر عند سرير رجل ميت ظن أنه يبرئ ذمته قبل الرحيل... بل قبل ذلك بكثير... ولم يتعلق الأمر بها وحدها أيضا لتنتج كل هذه الفوضى الغامرة وتنفلش رمانة الحياة بسرعة فتتناثر حباتها في أماكن يصعب جمعها منها... أو يستحيل. وحتى حين قررت وقف كل ذلك... باندفاع لا يخلو من المغامرة... كانت الحياة حولها قد انحسرت كثيرا... وهي تواجهها بكمامة وقفازين... وقلب جريء. لتغلق جروحها بخيوط الأمل... والبدايات الشجاعة.

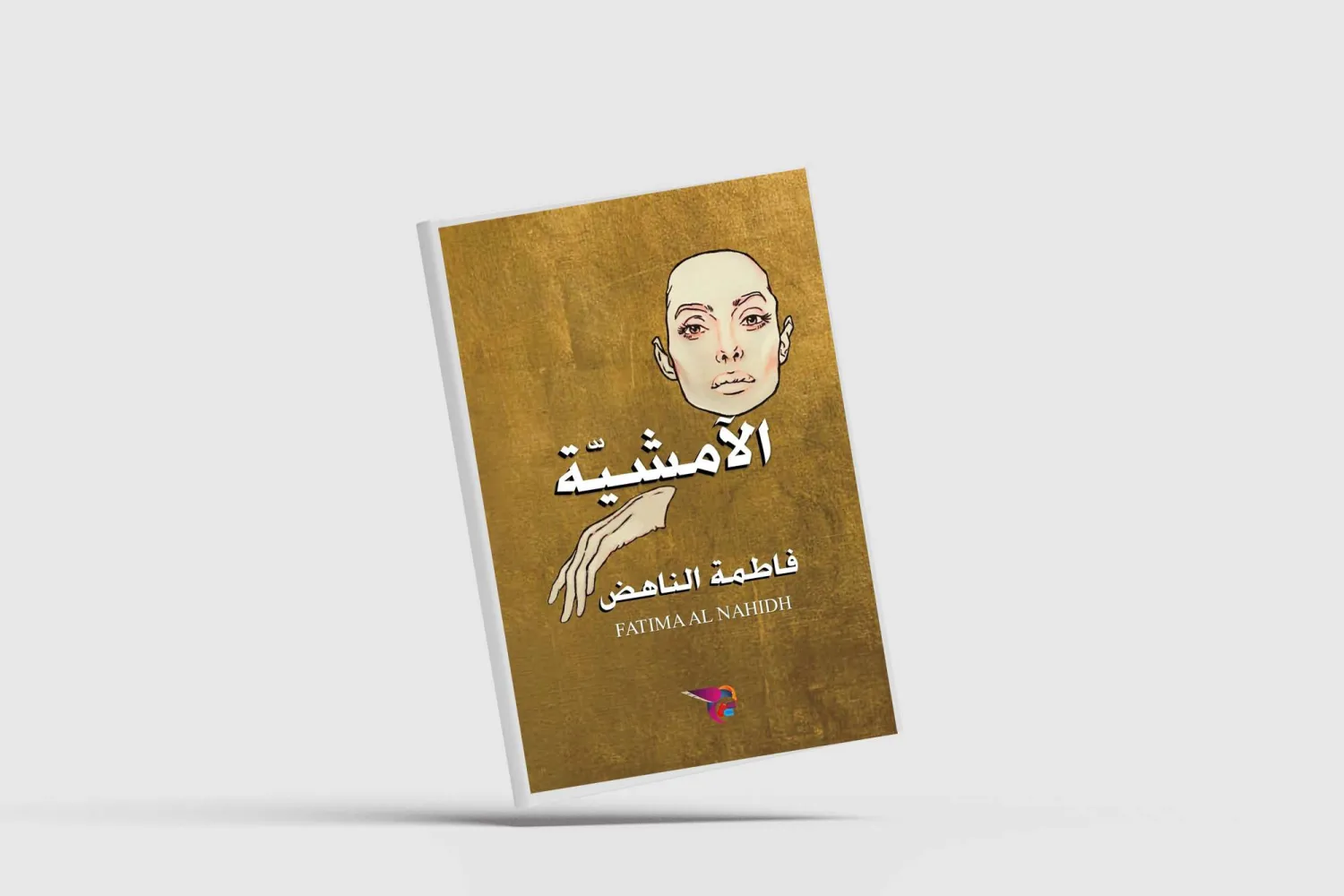

هذه قصة «الآمشيه» آخر روايات فاطمة الناهض التي صدرت مؤخرا عن دار أي - كتب - لندن.

عن هذه الرواية يقول الناشر:

«تعرف فاطمة الناهض كيف تحفظ أسرار بنائها الروائي، وكيف تكشف عن مفاتيحه، بعد أن يكون اللغز قد أشرف على أن يكون لغزا مغلقا. بلغة رشيقة، تحتفظ بكامل طاقاتها التصويرية، وقدرتها على الإيحاء البصري، خلف ستار شفاف من التلميح، القريب والبعيد، تقود الناهض قارئ هذه الرواية من أولى صفحاتها لكي يبحث عن أجوبة للأسئلة التي تشغله، قبل أن تلاحقه أسئلة أخرى، أكثر عمقا مما كان يعتقد. تخادع الناهض قارئها بلغة، هي على رشاقتها، سهلة. ما من شيء فيها يبدو متكلفا، لأن الألغاز أكثر تعقيدا من أن تقدم بلغة غامضة. ولكنها لا تبخل بالمهارة ولا بالإبهار. هذه الرواية من جنس لعبة الحياة، التي تأتي منعطفاتها بما لم يكن متوقعا ولا محسوبا باستمرار. ولكن الناهض، بقدرة ساحرة تفك لقارئها الألغاز واحدا بعد الآخر، ليكتشف أنه كان يرى خطوط اللوحة، قبل أن يكتشف كم أنها كانت لوحة مثيرة ومدهشة».

وتقول فاطمة الناهض عن روايتها: «تظهر معادن الناس تحت نار الظروف... ويا لها من نار هائلة تلك التي امتحنت معدن البطلة. في كل منا بعض من (الآمشية) كما تعرّفها صديقتها، وإن بدرجات متفاوتة... ولا أعرف إن كان ذلك جيدا أو سيئا، لكن المؤكد أننا أبناء تجاربنا الفردية في هذا التفاوت. إنها قبل كل شيء رحلة البحث عن الذات... في ظل تحديات بالغة التعقيد. حاولت معالجتها بأصدق ما أستطيع، وأتمنى أن يجد القارئ فيها بعضا منه في محطة من محطاتها... ويبتهج بها».

من أجواء الرواية:

قال لها الرجل الرشيق، بالغ الوسامة، ذو ثوب الأبيض والذي يلف رأسه بـ«عصامة» ناصعة البياض، إن أمه لا تستقبل أحدا عادة. خاصة من يعملون في «الجرايد» أو التلفزيون، إنها لا تطيقهم. ولم يزد، وهو يتقدمها إلى حوش بيت قديم البنيان، تزين بوابته الحديدية ألوان ونقوش لطيور وأشكال هندسية متجاورة، وأكف مخضبة، وهلال ووردتان تغطي كامل الدرفتين الكبيرتين.

دارت بنظرها في أرجاء المجلس الذي قادها إليه الرجل وتركها ليحضر والدته. واستقرت على أقرب مقعد قرب الباب. وما هي إلا دقائق حتى دخلت المرأة تتوكأ على عصا طبية بثلاث أرجل، فهبت ألطاف وتسلمتها من الباب من ابنها الذي غادر وقد أرخى كمامته عن وسامة شعرت بالخجل وهي تلمحها عرضا. وأجلست الأم في صدر المجلس قرب طاولة صغيرة واطئة فوقها دلة قهوة وبضعة فناجين، وسلة خوص صغيرة مليئة بالرطب... وحيث يهب الهواء البارد من مكيف فوق الباب مباشرة، وينشر اللطف في أنحاء الغرفة الفسيحة.

- أنت ابنة أخت لطيفة بنت سالم؟ «اللي كانوا ماخذينك» قوم بو بشتين؟

- نعم. ردت باختصار شديد بانتظار المزيد من الأسئلة المباشرة الصادمة.

- أنت «أم الرياييل»؟ قالتها وهي تضحك... وشت بذلك عيناها اللتان صغرتا وأفسحتها مكانا أكبر للتجاعيد من فتحتي العين في البرقع الذي يحجب تفاصيل وجهها تقريبا.

ضحكت ألطاف بدورها بصوت خافت... وهي ترد... «نصيب».

- ارفعي هذي الكمامة قليلا لأرى وجهك وأعرف من أخاطب.

امتثلت للطلب الذي بدا كأمر، وابتسمت في وجه المرأة التي قالت لتزيح الحرج

- ما شاء الله. أنت شابة. و«مزيونة». كم عمرك حتى تطلّقي أربعة؟