يندر أن يعثر المرء على علاقة عاطفية جمعت بين كاتبين مميزين، كما هو حال العلاقة الوثيقة و«المعقدة» التي جمعت بين جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار. وإذا كانت هذه العلاقة لا تندرج في خانة الثنائيات الزوجية التقليدية التي تصدت لها هذه السلسلة من المقالات المتعلقة بزواج المبدعين، فإن ما جمع بين الكاتبين من روابط وثيقة لم يكن يقتصر على الحب المألوف والوله العاطفي فحسب، بل كان يتعدى ذلك ليتصل بالإبداع والانسجام الفكري وتشاطُر الرؤية إلى العالم. والأرجح أن ذلك الانسجام بالذات هو الذي سمح للعلاقة بين الطرفين أن تظل، رغم ما اعتورها من مخاطر وعثرات، عصية على الوهن والانهيار لخمسة عقود من الزمن.

على أن كلا من سارتر ودي بوفوار اللذين عرفا بموهبتهما العالية وذكائهما المتوقد كيف يدمغان القرن العشرين ببصمتهما الخاصة ونتاجهما الفكري الغزير والجريء، لا يدينان بالشهرة التي أصاباها لنتاجهما الفكري والفلسفي بمفرده، والذي تحتل الفلسفة الوجودية منه موقع القلب، بل لذلك التناغم التام بين دعوتهما النظرية إلى اعتناق الحرية كقيمة إنسانية مطلقة، وبين تمثلاتها التطبيقية على أرض الواقع، حيث لم يصغيا لأي صوت سوى ذلك النابع من رغباتهما المحتدمة، ومن ولعهما المشترك بكل ما تقدمه الحياة لهما من أسباب التوهج الجسدي والروحي. ولعل أكثر ما يلفت القارئ في هذا السياق، هو أن كليهما معاً لم يحرصا على إحاطة حياتهما الصاخبة بالكتمان، ولم يتسترا أبداً على كل ما اقترفاه من «زلات» الجسد ونزواته الرعناء.

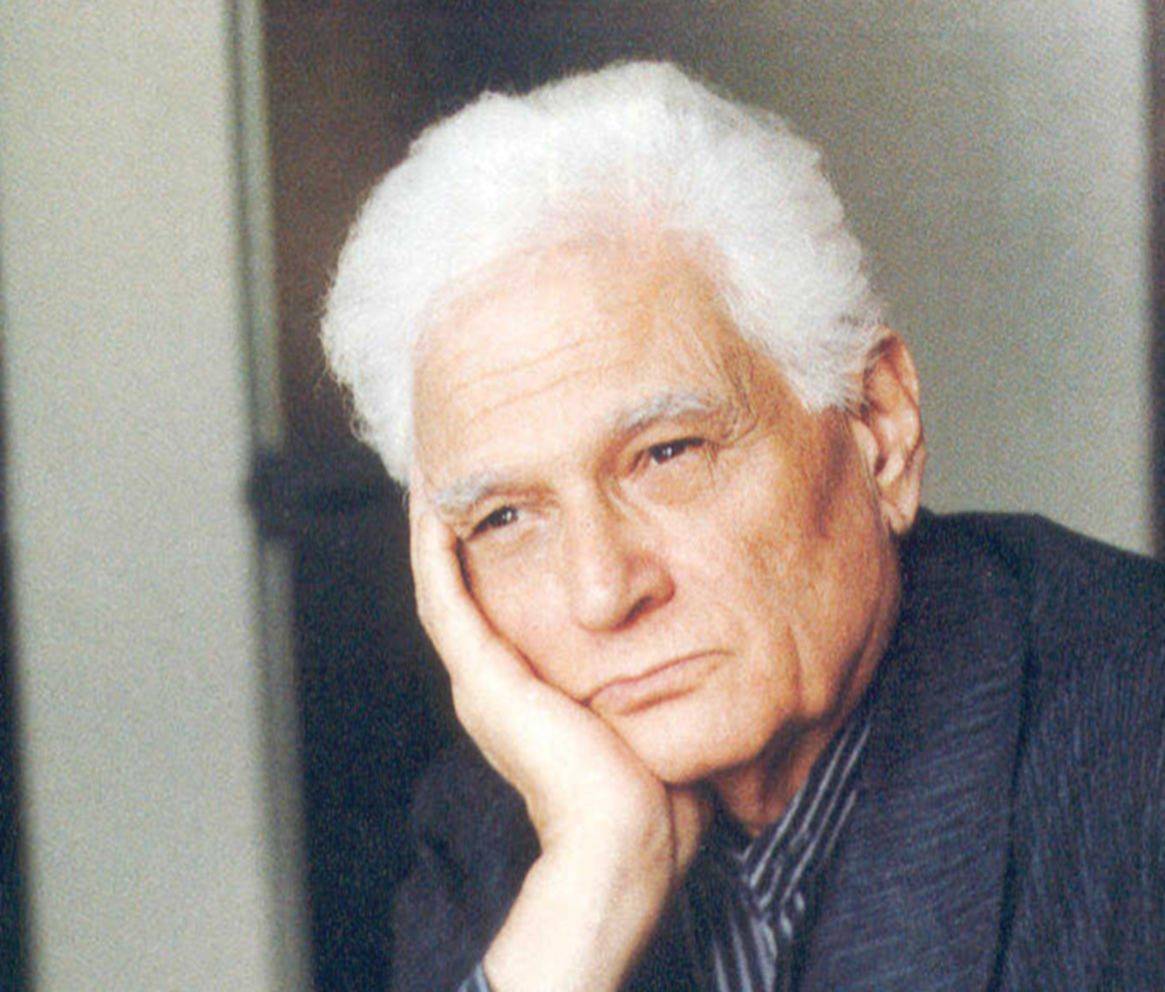

ورغم وفرة المصادر التي تناولت سيرة سارتر ودي بوفوار الشخصية بالتدوين، فضلاً عما توليا كتابته بنفسيهما دونما حرج أو تمويه، فإن السيرة التي وضعها الكاتب البريطاني هازل رولي، تحت عنوان «سيمون دي بوفوار وجان بول سارتر وجهاً لوجه\ الحياة والحب»، هي واحدة من أكثر السير جرأة وشمولاً وتعقباً لحياة الكاتبين الشهيرين، حيث تتوزع بالتساوي بين النزق العارم للجسد الدنيوي وبين الفوران الذي لا يهدأ لأتون اللغة وجموح التخييل. وإذا كانت هذه المعادلة الذهبية تنطبق على الطرفين معاً، فإنها بالنسبة للمؤلف تتخذ مع سارتر، ذي الجسد الهزيل والوجه الأقرب إلى الدمامة، بُعدها الاستثنائي، وهو الذي اعترف لإحدى صديقات المراهقة بأنه عانى بسبب شعوره بالقبح من أعراض الكآبة، مقرراً أن يعوض عن نقصه ذاك بقوة الموهبة، «فهو إن لم يستطع إغواء النساء بواسطة مزاياه الجسدية، فسوف يغويهن بسطوة الكلمات».

قد تكون الصدفة المجردة هي التي وفرت لسارتر ودي بوفوار سبل اللقاء، حيث كانا يحضران نفسيهما لنيل شهادة الأستاذية في الفلسفة التي تؤهلهما لمهنة التدريس. لكن ما تلا ذلك من لقاءات كان ثمرة الكيمياء المشتركة التي لم تذبل بتقادم السنين، إضافة إلى طريقتيهما المتطابقتين في فهم العالم، ونزوعهما الفطري إلى التمرد وتعلقهما الدائم بالحرية. وإذا كانت سيمون قد كتبت في يومياتها المبكرة «ما أضيق عالمي الصغير إذا ما قيس بعالم سارتر الغني»، فإن ذلك لا يعني أن الأخير هو من لقنها دروس التعلق بالحرية والاحتجاج على التسلط الذكوري، بل إن شغفه بها عائد بالدرجة الأولى إلى ما لمسه عندها من نزوع تحرري وخروج على التقاليد. وإذ بدأت علاقتهما تتوطد على مر السنين اللاحقة، كان الفيلسوف المعروف بتعدد علاقاته مستعداً لأن يقدم للمرأة التي يحب كل ما يستطيعه، «باستثناء شخصه بالذات، لأن ما يحتاجه على الدوام هو أن يكون حراً».

وإذا كان يحلو لسارتر في بعض الأحيان أن يخاطب دي بوفوار بقوله «يا زوجتي الصغيرة»، ويحلو لها أن تناديه بالمقابل «يا زوجي الصغير العذب»، فإن تلك المناداة المتبادلة لم تكن سوى ضرب من ضروب الدعابة والتحبب. أما في العمق فقد كان إحساس دي بوفوار بالحرية ونزوعها الفطري إلى التمرد، موازياً تماماً لنزوع سارتر إلى ذلك. فهما لم يشآ الانضواء تحت راية المؤسسة التقليدية التي رفضا الإذعان لمتطلباتها المرهقة، حماية لجذوة الإبداع التي تمور في داخلهما من جهة، وحماية للعلاقة من التأسن والانحلال من جهة أخرى. وهو ما تمت ترجمته من جانبهما عبر لاءات ثلاث: لا للإقامة في منزل واحد إلا بشكل متقطع وعند الضرورة الملحة، لا لإنجاب الأطفال، ولا للاكتفاء بشريك واحد على المستويين العاطفي والجسدي، مع الحرص على ربط اللا الأخيرة بتجنب الشعور المرضي بالغيرة، وبالتخلي عن غريزة الامتلاك.

والواقع أن من يتتبع سيرة حياة الكاتبين البارزين، لا بد أن يكتشف مدى انسجام كل منهما مع أفكاره وطروحاته النظرية، بمعزل عن الصوابية «الأخلاقية» لمثل هذه التجربة الغريبة والنادرة، والتي تعيد إلى الأذهان علاقات النساء بالرجال في العصور المشاعية الأكثر قِدماً. واللافت في هذا السياق، هو إيثارهما المتبادل للصراحة والصدق، بحيث لم يكتف كل منهما بإطلاع الآخر على مغامراته العاطفية والجنسية، بل لطالما جرت هذه المغامرات بمعرفة الآخر وبتشجيع منه في الكثير من الأحيان.

وإذا كانت دي بوفوار قد أسرت لزميلتها في التدريس كوليت أودري بأن ما يجمعها بسارتر هو «عقد مبني على الحقيقة لا العاطفة»، فإن هذه الأخيرة قد رأت في تلك العلاقة قدْراً غير قليل من الحنان والحب، إلى حد «أنها جعلت الآخرين حزانى بسبب افتقارهم إلى مثْلها». ومع ذلك فإن سارتر لم يتردد في خوض مغامرة عابرة مع صديقة صديقته. أما أولغا كوزاكيفيتش التي شغف بها صاحب «الوجود والعدم» منذ كانت في سن العشرين، والتي لم تلبث بعد فترة قصيرة من علاقتها به، أن وقعت في غرام الكاتب جاك لوران بوست، فلم يجد سارتر طريقة للاقتصاص منها سوى إغواء أختها واندا، ذات الحضور المميز والجاذبية الآسرة، والتي دفعت دي بوفوار، وقد وقعت فريسة الغيرة، إلى وصفها ذات مرة بأنها «الضيفة التي أطالت المكوث». ولما كان سارتر مولعاً بالسفر إلى حد بعيد، فقد كان يربط بين افتتانه الدائم بالمرأة، وبين افتتانه بالأرض الجديدة وغير المكتشفة، وهو ما جعله يقع في غرام المذيعة الأميركية دولوريس فانيتي، أثناء زيارته إلى نيويورك، وفي غرام مرافقته الحسناء لينا زونينا أثناء زياراته المتكررة إلى الاتحاد السوفياتي في مطالع ستينيات القرن المنصرم، إضافة إلى مرافقته اليابانية في وقت لاحق. وقد اعترفت زونينا فيما بعد، بأنها لم تستجب لعرض سارتر بالزواج منها، لا لأنها لم تغرم به، بل لأنها ظلت تعتقد بأن علاقته بسيمون هي الأوثق والأبقى.

لم تقصر دو بوفوار من جهتها في نسج علاقات عاطفية وجسدية مع العديد من المثقفين والكتاب، ومن بينهم بوست نفسه، ومن ثم الكاتب الأميركي نيلسون ألغرين، الذي تراوحت علاقتها به بين المد والجزر، واستمرت لفترة طويلة. كما وقعت في غرام الكاتب الشاب والمشارك في هيئة تحرير «الأزمنة الحديثة» كلود لانزمان، رغم أنه يصغرها بسبعة عشر عاماً، تاركة لسارتر أن «يغرر» بأخته إيفلين، التي ما لبثت أن انتحرت فيما بعد بجرعة زائدة من المخدرات. وفي حين لم يُظهر سارتر أي ميل واضح للعلاقات الجنسية المثلية، فإن الأمر لم ينسحب على رفيقة دربه التي ارتبطت بعلاقات مثلية مع غير واحدة من صديقاتها، وبينهن من لم تتورع عن توزيع نفسها بالتساوي بين الشريكين المقبلين على الحياة بشراهة لا تعرف القيود. ومع ذلك فإن دي بوفوار تقر في مذكراتها، بأن تلك العلاقات لم تكن سوى بديل هزيل عن المتعة الحقيقية التي كان يوفرها لها حضور سارتر السخي في حياتها. لكنها إذ تعترف بأنها كانت أكثر تطلباً من شريكها على مستوى الرغبات، وأن علاقتهما الجسدية كانت «هزيلة جداً، وأقرب إلى الحنان منها إلى الشهوة الخالصة»، ما تلبث أن تضيف بأن علاقتها بالنساء ليس مردها الاشتهاء وحده، بل لأنها أرادت التماهي التام مع صاحب «الغثيان»، بحيث كانت «كانت تظن نفسها سارتر» وتتعقب حركات أصابعه على أجسادهن.

لا يعني ما تقدم ذكْره بأي حال أن العلاقة بين سارتر وسيمون دي بوفوار، ومهما بلغ حجم تعلقهما بالحرية الفردية، كانت خالية من المنغصات، وبخاصة من جهة سيمون التي عصفت بها الغيرة غير مرة، ولكنها آثرت ولو بكلفة عالية، أن تحافظ على التزامها بفكرة الحرية، وبالرجل العبقري الذي رأت فيه ضوءها في العتمة ورفيق دربها الأمثل. والواضح أن دي بوفوار التي اتُهمت من قبل الكثيرين بالمروق والتحلل الأخلاقي، لم تكن من صنف النساء الرومنسيات اللواتي يستسلمن بسهولة للعواطف المجردة، خصوصاً أنها لم تتوان في كتابها «وانتهى كل شيء» عن القول: «لا أحب الشعر أبداً، ولا يوقظ الشعر الحديث أي صدى في داخلي». ولعل نزوعها الدائم إلى «عقلنة» مشاعرها، هو الذي يكشف بوضوح عن تحول علاقتها بسارتر إلى نوع من الصداقة الفكرية الطويلة التي عمقتها رؤيتهما المشتركة إلى الوجود كما إلى الكتابة، وهي التي اعتبرت أن أياً من الكتب التي قرأتها، لم يوفر لها المتعة والفائدة اللتين وفرهما لها سارتر في كتاب «الكلمات».

لم يغب عن بال دي بوفوار بالطبع، أن الرجل الذي ارتبطت به ليس واحداً من الذين يمرون على الأرض مرور الكرام، وأن بقاء اسمها عبر الزمن لا يعود إلى نتاجها الفكري فحسب، بل هو ثمرة ارتباطها ولو بكلفة عالية، بصاحب «الأدب الملتزم» الذي لم يقتصر دوره في القرن الفائت على التنظير الفلسفي وحده، بل بات بالنسبة للكثيرين رمزاً ساطعاً لكل ما يتعلق بالدفاع عن العدالة والحرية وكرامة الإنسان. وبقدر ما استطاعت علاقة الثنائي الشائكة والفريدة أن تصمد في وجه الأعاصير، حرصت صاحبة «الجنس الآخر» كل الحرص، على أن يكون سارتر حاضراً كمفكر ورجل معشوق، في معظم ما أصدرته من أعمال. وهو ما بدا جلياً في كتابها الضخم «مراسم الوداع»، الذي تتبعت من خلاله، يوماً بيوم وساعة بساعة، السنوات العشر الأخيرة من حياة سارتر المترنحة تحت ضربات المرض والكهولة والوهن الجسدي. ومع أنه ظل حتى سنيه الأخيرة محاطاً بالعديد من نسائه القدامى والجدد، فقد باتت سيمون رفيقة رحلاته ومستودع أسراره، والصديقة التي اختارت بشكل طوعي أن تقرأ على مسامعه، وقد شارف على العمى الكامل، ما يحب من الكتب. كما كانت المرأة التي لفظ في كنف رعايتها له أنفاسه الأخيرة، قبل أن تتشارك معه، بعد مرور سنوات ست على رحيله، القبر نفسه والتراب إياه.

سيمون دي بوفوار وجان بول سارتر... العقل طريقاً إلى القلب والكلمات سبيلاً إلى الإغواء

رفضا الخضوع لكل أشكال التدجين ودفنا في قبر واحد

سيمون دي بوفوار وسارتر

سيمون دي بوفوار وجان بول سارتر... العقل طريقاً إلى القلب والكلمات سبيلاً إلى الإغواء

سيمون دي بوفوار وسارتر

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة