كانت انتخابات عام 2010 علامة مميزة في تاريخ غينيا، إذ علّق كثيرون آمالهم عليها باعتبارها نهاية لفترة الحكم السلطوي والانقلابات العسكرية في البلاد، وبداية لحكم ديمقراطي مدني. ويومذاك، فاز بالمعركة الانتخابية المرشح المعارض ألفا كوندي، وحمله انتصاره إلى سدة الحكم ليغدو أول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ المستعمرة الفرنسية السابقة. إلا أن كوندي خيّب الآمال بعدما قرر البقاء في السلطة، وعدّل الدستور كي يتاح له تولي الرئاسة لفترة أخرى، وهذا الأمر أثار موجة من العنف والمظاهرات في شوارع العاصمة كوناكري ومهّد – وفق مراقبين - لمصير كوندي «المحتوم»، الذي أطيح به قبل أيام، في انقلاب عسكري أعلنته مجموعة من الجنود خلال بيان تلفزيوني، أكدوا فيه أن «كوندي ما كان ليتخلى عن السلطة بطريقة أخرى».

صباح 5 سبتمبر (أيلول) الجاري، استيقظت جمهورية غينيا، في غرب أفريقيا، على مشهد لمجموعة من الجنود المسلحين وهم يجلسون حول طاولة، معلنين الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي وحل الدستور. وقال قائد القوات الخاصة اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا: «لقد قررنا بعد القبض على الرئيس، الذي بات حالياً في أيدينا، حل الدستور الساري المفعول، ومعه حل المؤسسات الحكومة، وإغلاق الحدود البرية والجوية». وأشار دومبويا إلى أن «عملية الإطاحة بكوندي جاءت نتيجة لسوء الإدارة المالية والفقر والفساد المستشري وانتهاك حقوق المواطنين»، معلناً سعي المجموعة الانقلابية إلى «إعادة السياسة للشعب».

وبعدها ظهر كوندي في شريط فيديو بثّه قادة الانقلاب لتأكيد القبض عليه، وبدا الرئيس المطاح به في الشريط جالساً على أريكة ومرتدياً سروالاً جينز وقميصاً، ولوحظ أنه رفض الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان قد تعرض لسوء المعاملة أم لا.

مع هذا الانقلاب تدخل غينيا، وفقاً لمراقبين، في حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي، قد تسرع من وتيرة الصراعات الاقتصادية الخفية بين القوى الغربية على ثروات دول القارة السمراء، وتلقي بظلالها على الغرب الأفريقي الذي يبدو أن «عدوى الانقلابات» بدأت تجتاحه، في أعقاب ما حدث في كل من مالي وتشاد.

- ردود الفعل الخارجية

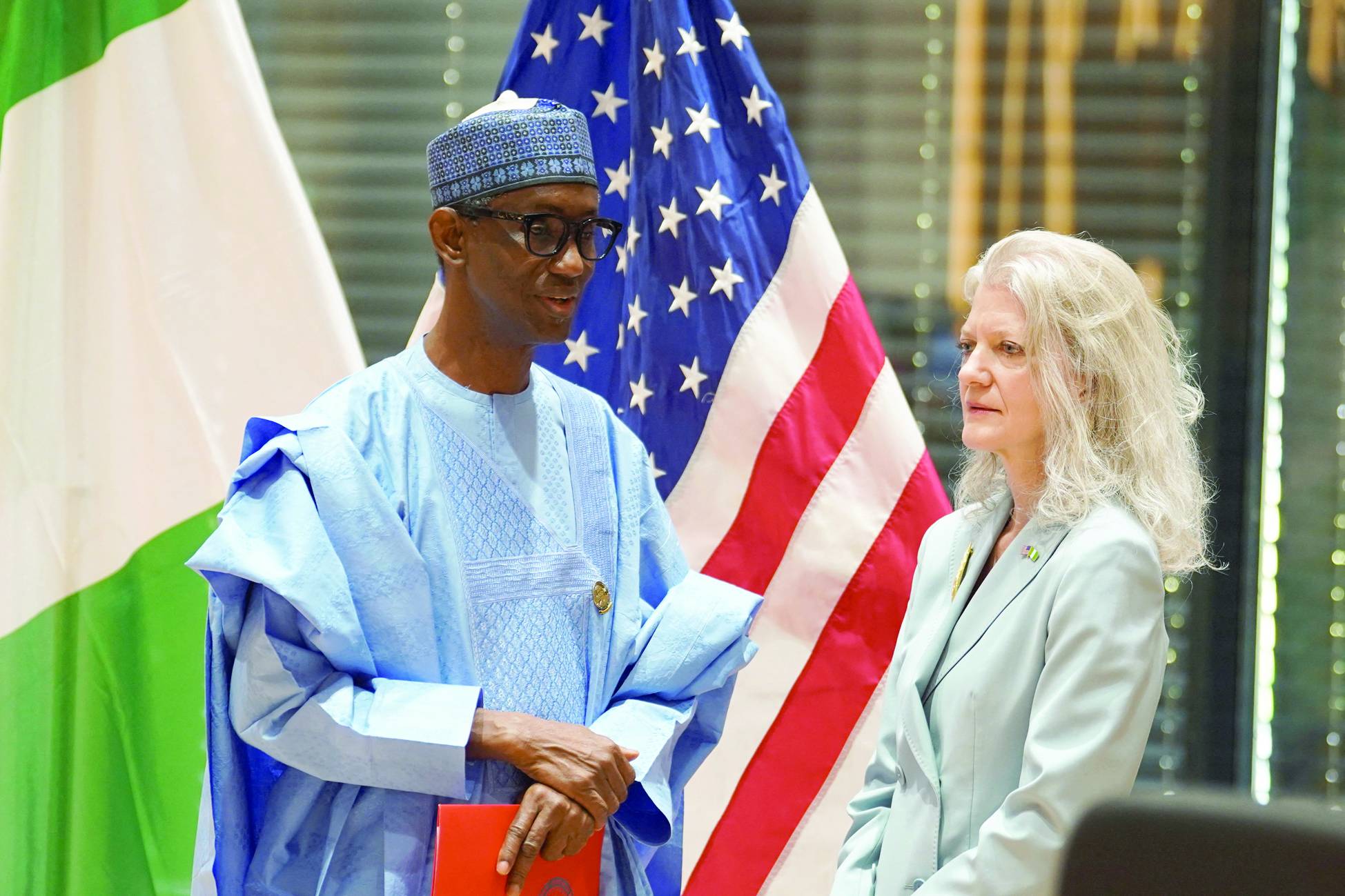

لم يحظَ الانقلاب حتى الآن بقبول دولي معلن، إذ أدانت الولايات المتحدة الأميركية، الأحداث في كوناكري. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صحافي، عقب الانقلاب، إن «العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار والازدهار، وأن هذه الإجراءات يمكن أن تحدّ من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد، وهي تتجه نحو الوحدة الوطنية ومستقبل أكثر إشراقاً للشعب الغيني».

بدوره، علّق الاتحاد الأفريقي، في بيان صحافي، جاء فيه أن «الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسيكيدي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد يدينان أي استيلاء على السلطة بالقوة ويدعوان إلى الإفراج الفوري عن الرئيس كوندي». وطالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، في بيان صحافي، بـ«عودة النظام الدستوري في غينيا، وإطلاق سراح كوندي»، مهددة بـ«فرض عقوبات على البلاد». كذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإفراج عن الرئيس الغيني المعزول، وقال، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إنه «يدين بشدة أي استيلاء على الحكومة بقوة السلاح».

غير أن الوضع داخل غينيا كان مختلفاً، خاصة بعد شهور من التوتر السياسي والاقتصادي في البلاد، على خلفية الانتخابات الأخيرة وتأثيرات جائحة «كوفيد – 19»، فقد تناقل الإعلام مشاهد لمواطنين في العاصمة الغينية كوناكري وهم يحتفلون بالإطاحة بكوندي، هاتفين «حرية... حرية». وأعلن سيلو دالين ديالو، رئيس الوزراء الغيني السابق، ومنافس كوندي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عن دعم «الاتحاد الوطني للتناوب الديمقراطي»، وهو ائتلاف معارض يقوده ديالو، لما وصفه بـ«محاولة بناء ديمقراطية جديدة في غينيا». كما أعلن حزب ديالو، «اتحاد القوى الديمقراطية في غينيا»، استعادة مقره ومكاتبه في ضواحي كوناكري، التي كانت قد أغلقت عقب فوز كوندي بولاية ثالثة نهاية العام الماضي.

- تطورات الأحداث

ثمة إجماع بين المتابعين على أن الانقلاب العسكري في غينيا ما كان مفاجئاً، بل هو نتيجة طبيعية لتطورات الأحداث في هذه البلاد الغنية بثرواتها المعدنية والمنجمية، التي شهدت حالة من التوتر السياسي منذ استقلالها عن فرنسا عام 1958. فقد توالت عليها أنظمة حكم تسلطية، وشهدت صراعات دموية وقمعاً للمعارضة، بحسب تقارير المنظمات غير الحكومية، التي اتهمت نظام حكم كوندي بـ«ممارسة سياسة قمعية ضد معارضيه».

البعض فسّر الانقلاب في البداية بأنه «رد فعل على محاولة إقصاء دومبويا قائد القوات الخاصة، في أعقاب حالة من التنافس داخل القوات المسلحة الغينية». غير أن آخرين حمّلوا كوندي مسؤولية حالتي الاضطراب والتوتر في البلاد، بسبب «ممارساته القمعية ضد المعارضين وقادة المجتمع المدني، التي تكللت بافتعاله أزمة دستورية في مارس (آذار) 2020». وكذلك لـ«دعوته للاستفتاء على تعديل الدستور بحجة العمل على تحديث المؤسسات وتعزيز مكانة النساء والشباب». وهذا التعديل وصفته قوى المعارضة بـ«الانقلاب الدستوري»، بعدما سمحت بنوده - التي أقرت في استفتاء شعبي خلال مايو (أيار) 2020 - لكوندي بالترشح لفترة ولاية ثالثة. وهو ما حدث بالفعل، وتلى ذلك إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متغلباً على منافسه ديالو وسط اتهامات بـ«قمع المعارضة وتزوير الانتخابات».

ويعتقد المراقبون أن هذه الانتخابات الأخيرة هي السبب الموضوعي للانقلاب على حكم كوندي، لكونها فاقمت «حالة الاحتقان السياسي والتوتر الشديد بين كوندي والمعارضة»، التي نتج عنها اشتباكات عنيفة على مدار الشهور الماضية، ما خلّف عشرات القتلى، وأدى إلى اعتقال المعارضين. وهنا تقول الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانقلاب نتيجة متوقعة لحالة الاضطراب السياسي في غينيا في أعقاب انقلاب كوندي على الدستور».

الشيء نفسه يؤكده وليد وفيق، الكاتب السياسي المصري المهتم بشؤون المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، في مقال نشره موقع «قراءات أفريقية». إذ قال وفيق: «كوندي عدّل الدستور من أجل الترشح لولاية ثالثة، وبالتالي فإن الرأي العام في البلاد يعتبره رئيساً غير شرعي، بما يهدد مبادئ الديمقراطية في تداول السلطة».

من ناحية ثانية، ترى الطويل أن الانقلاب يفتح الأفق السياسي في البلاد، منتجاً «حالة من الانفراج السياسي، بعد فترة حكم شهدت ممارسات قمعية ضد المجتمع المدني والمعارضة، هدفها تمكين كوندي من تمرير التعديلات الدستورية التي تسمح له بالبقاء في السلطة، إلا أن أفق هذه الانفراجة السياسية ما زالت غير واضحة». وفي هذا السياق، تعهّد قادة الانقلاب بإطلاق سراح المعارضين الذين اعتقلهم نظام كوندي. وقال دومبويا، الذي نصب نفسه رئيساً لـ«اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية»، إنه «سيشكل حكومة وحدة وطنية لقيادة عملية الانتقال السياسي في البلاد»، كما تعهّد بعقد «مشاورات مع القوى الوطنية لوضع الخطوط العريضة للانتقال السياسي».

وهنا تجدر الإشارة إلى أن غينيا تصنف بين الدول الأكثر فقراً في العالم، رغم ثرواتها المعدنية واحتياطاتها المنجمية الهائلة التي تتنافس عليها دول العالم. وبجانب كونها من الدول التي تشهد مستويات عالية من الفساد، عانت غينيا في الفترة الأخيرة من تدهور اقتصادي جراء جائحة «كوفيد – 19». ويرى المراقبون أن «حالة التردي الاقتصادي كانت أحد الأسباب الدافعة للانقلاب على كوندي، وربما كانت مبرراً لفرحة الشعب ودعمه لقادة الانقلاب». وهنا يؤكد وفيق أن «غينيا شهدت حالة من التردي الاقتصادي كان لها أثر كبير في حالة السخط العام في البلاد، وتدخل السلطة في القضاء، ومحاولة السيطرة على مناحي الحياة العامة والاجتماعية، وهو ما دفع قائد الانقلاب للسيطرة على السلطة، مع وعود بتنظيم الحياة السياسية الغينية».

- تنافس دولي محموم

تاريخياً، خضعت غينيا، الواقعة في غرب أفريقيا، للاستعمار الفرنسي منذ عام 1891، وهو العام الذي أعلنت فيها فرنسا غينيا «مستعمرة مستقلة» منفصلة عن السنغال. ولكن، رغم استقلال البلاد عن فرنسا عام 1958 ما زال النفوذ الفرنسي حاضراً فيها بقوة، وفق المتابعين الذين يعتقدون أن «الانقلاب الأخير قد يكون من صنع فرنسا». وتوضح الدكتورة الطويل إن «قائد الانقلاب عسكري موالٍ لفرنسا، وهو ما يعطي انطباعاً بأن الانقلاب أُعد بهندسة فرنسية. ويبدو أن كوندي، الذي كان مدعوماً من فرنسا في السابق، استنزف دوره أخيراً وتسبب في حالة من الاحتقان السياسي في بلد مهم بالنسبة لفرنسا». ثم تشير إلى أنه «على ما يبدو، جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة في غينيا ضد الرغبة الفرنسية، وربما لذلك حركت باريس الانقلاب لضمان وجود نخب سياسية موالية لها في الحكم».

وفي هذا السياق، يذكر وليد وفيق أنه معروف تاريخياً أن «الغرب، وتحديداً فرنسا، كان وراء العديد من الانقلابات العسكرية في أفريقيا، إذ من المستحيل حدوث انقلاب عسكري في أفريقيا من دون أن تكون هناك مساندة غربية له». وبالمناسبة، سبق لقائد الانقلاب الجديد مامادي دومبويا أن خدم في «الفيلق الأجنبي» الفرنسي لعدة سنوات، وشارك في مهمات في أفغانستان وساحل العاج وجيبوتي وجمهورية أفريقيا الوسطى، وغيرها. ثم إنه حصل على تدريب النخبة العسكرية في السنغال والغابون وفرنسا. وبعد سنوات من خدمته في «الفيلق الأجنبي» الفرنسي طلب كوندي منه العودة إلى غينيا، حيث أسس «القوات الخاصة» عام 2018.

في المقابل، يعتبر الدكتور صالح أبو بكر، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز البحوث والدراسات الإقليمية في تشاد، خلال حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «الأمر لا يقتصر على النفوذ الفرنسي في البلاد، ومحاولة باريس السيطرة على موارد غينيا الاقتصادية، إذ إن الصورة الأعم هي صورة صراع دولي على غينيا بين القوى التقليدية المهيمنة منذ زمن بعيد على القارة الأفريقية، ومنافساتها القوى العالمية الجديدة الصاعدة». ويضيف أبو بكر أن «الانقلاب الأخير هو نتاج لتنافس اقتصادي في منطقة الغرب الأفريقي بين القوى الجديدة مثل روسيا والصين، والفاعلين القدامى كفرنسا».

وبالفعل يرى كثيرون في الانقلاب العسكري – سواءً في غينيا أو غيرها من دول غرب أفريقيا - صورة من صور الصراع والمنافسة الدولية، ومحاولة لحماية المصالح الغربية في أفريقيا بوجه تزايد النفوذين الصيني والروسي. وحول هذه النقطة يوافق وليد وفيق قائلاً إن «الدول التقليدية التي تعتمد في اقتصادها على أفريقيا، حريصة على أن تضع كل ثقلها خلف ضباط يعملون لمصلحتها بين مَن تكونهم ومن ثم تعتمد عليهم... وما حدث أخيراً هو صورة من صور الصراع بين القوى التقليدية الغربية في أفريقيا، والقوى الجديدة الممثلة في روسيا والصين». وفي سياق ذي صلة، نقل موقع «روسيا اليوم» مقالة كتبتها ايكاتيرينا بوستنيكوفا في صحيفة «إزفيستيا» الروسية تحت عنوان «لماذا تشعر روسيا بالقلق من الانقلاب في غينيا؟». وفي المقالة تقول الكاتبة إن «روسيا تأمل ألا يؤثر الانقلاب العسكري في غينيا على علاقاتها معها».

في أي حال، يعتقد بعض المتابعين أن المجتمع الدولي قد يقبل بنتائج الانقلاب العسكري في غينيا، على غرار ما حدث في مالي وتشاد، خاصة مع تغيير اسم مجموعة الانقلاب ليصبح «التجمع الوطني للتنمية»، ومغازلة قادة الانقلاب للقوى المدنية في غينيا، التي سارعت بدعمه، وعلى رأسها ديالو - المنافس السابق لكوندي - إضافة إلى مغازلة الرأي العام الداخلي بالحديث عن مكافحة الفساد، واحتواء القوى الوطنية، والإفراج عن المعارضة.

ولكن في الحصيلة النهائية، لا بد من وعي حقيقة أن الصراع الاقتصادي الدولي على غينيا يتركز في ثرواتها المعدنية. إذ تمتلك غينيا ثروة تعدينية منجمية مهمة. وهي راهناً ثالث أكبر منتج للبوكسايت (خام الألومنيوم) في العالم بعد أستراليا والصين، لكنها تتصدر قائمة أكبر احتياطيات العالم منه على الإطلاق. ولقد ظهرت أهميتها الاستثنائية في أعقاب الانقلاب الأخير، حين ارتفعت أسعار الألومنيوم في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن استقرار إمداداته عالمياً.