هو بوابة الأسئلة الكبرى، والتجارب الكبرى، والانتصارات الكبرى، والاشتعالات الكبرى، ومن دونه نحن سرود في قاع الحياة، على هامش اليومي والمألوف والمكرر. وكما يقول أفلاطون الفيلسوف اليوناني العظيم: «أيما بشري لم يتخذ من الحب نقطة انطلاق لمساءلة العالم، لن يكون بمقدوره فهم فحوى الفلسفة».

ولذا شبه آلان باديو (وُلد 1937) الفيلسوف الفرنسي الأهم على قيد الحياة اليوم، وأبعدهم عن الاكتفاء بالتأمل في أقدار البشر، تاركاً الإنسانية فريسة سهلة يفتك بها تنين الرأسمالية العالمية، شبه إعلان الحب للآخر كما اقتراف القصيدة، انتقال بالحدث – بمعناه الفلسفي – إلى كلمات، يمكنها أن تكون خيوطاً مربوطة بالأبدية. الحبيب كما الشاعر، يواجه تحدي سيولة العالم ولُزوجته وهلاميته الذي اكتشف وحده وجوده، بعد صدفة امتزاجه بنسخته الأخرى (المعشوق)، ليشيد معماراً له روح قادرة على الصمود، متماسكة عبر الزمان والمكان والتاريخ. إعلان الحب وكأنه بوح قصيدة تولد للبقاء لا للموت.

ولذا هو يقول بأن لحظة الإعلان ترتبط دائماً برهاب يشبه رهاب المسرح. إنه مواجهة شديدة الجدية مع العالم، كما لو كنت على وشك إلقاء خطابك الأول وحيداً أعزل خارج سجن ذاتك، وأمام كل الآخرين الذين صمتوا الآن ليصغوا إليك.

ويستعين بتعبير الشاعر مالارميه عن كون القصيدة «هزيمة للمصادفة تتحقق كلمة بكلمة» ليقول بأن الوفاء هزيمة لعشوائية اللقاء الأول، تتحقق يوماً فيوماً بالبناء المستمر للعالم الذي صار ممكناً بعده.

انخرط باديو منذ شبابه في نضالات ومساجلات وكتابات عديدة لاستعادة الفلسفة والتاريخ والسياسة والغد الأفضل للناس، بهدف مواجهة التسليع والتلفيق والتسطيح وأقفاص الهويات المختلقة، وأصبح نوعاً من أفلاطون معاصر يمشي بيننا ويصغي إليه الجميع باهتمام، حتى من يعارضه أكاديمياً وسياسياً؛ لكن كثيرين أيضاً لا يعلمون بأن باديو فيلسوف للحب أيضاً، وتلمع عيناه كما مراهق كلما سأله أحدهم عن رؤيته للغرام أو نظرته للحب أو تفسيره لأوجاع القلوب. وله حوارات عديدة في هذا الشأن، أشهرها ربما كان مع نيكولاس ترونغ، الصحافي بيومية «اللوموند» الباريسية، في مسرح الأفكار الذي استضافه مهرجان أفينيون (2008)، وجمعت بعض آرائه داخل كتاب لاحقاً أطلق عليه «في مديح الحب» استلهاماً من الفيلم السينمائي بالاسم ذاته، الذي كان قد قدمه المخرج الفرنسي الشهير جان - لو غودارد، صديق باديو المقرب.

عند باديو، فإن الحب هو الحالة الوحيدة التي تعيد الفيلسوف من التحليق في أجواء عالمه النظري إلى أرض الواقع، كما الكليشيه المسرحي لذلك المثقف المتحذلق الذي يوزع انتقاداته للشغف، وازدرائه لضعف البشر أمام متطلبات الجسد، ثم ما يلبث أن يقف مشدوهاً، وتتبخر أفكاره جميعاً، عندما تسرق أنفاسه تلك الحسناء التي ظهرت بلا مقدمات كما العاصفة، فخطفت روحه وجعلته أسير مشاعر غير مفهومة تماماً. ولذلك فهو يحذر رفاقه الفلاسفة بأن متطلبات المهنة من علم متمكن، وروح طفولية شاعرية، والتزام بمنطق سياسي تجاه العالم، جميعها لا يمكن أن تمثل درع حماية كافية من عنف لطمات الحب القاسية.

يقف باديو موقفاً نقدياً شديداً يصل إلى أطراف الازدراء لتجربة مواقع التعارف الإلكتروني، التي تَعِد مستعمليها بتجربة حب آمن خالٍ من المخاطرات، وعلاقات مهندسة لضمان حسن التوافق بين الطرفين، وتجنب اللوعات والألم مقابل استثمار مالي محدود. وهو يَعُدها تهديداً رأسمالياً خطيراً للحب، يفقده بعضاً من أهم عناصره البنيوية على الإطلاق: المغامرة، وشغف الترقب، ودافعية الاستكشاف، لتتبقى بعدها حصراً المتعة المادية العابرة القصيرة، التي تكاد حينئذ أن تتسبب في الكآبة أكثر من ارتقاء الشعور بتجربة الوجود.

ويرى أن الحب يمنحنا الفرصة الوحيدة كبشر، لخوض تجربة العيش في فضاء التباين خارج سجن الهوية الذاتية الخانق الموحش؛ لكنه غير مقتنع بفكرة غوته (الشاعر الألماني) عن «الحب الذي يحلق بنا للأعلى»، مجادلاً بأنه ليس ميتافيزيقيا طوباوية بقدر ما هو مشروع وجودي محض، يتطلب جهداً إيجابياً لإعادة تشييد للعالم من نقطة مزاحة عن مركزنا الذاتي النرجسي، الهم المعني أساساً بصراع البقاء. وهو في ذلك يتفق مع جاك لاكان (أستاذ التحليل النفسي الأهم بفرنسا في النصف الثاني من القرن العشرين) في استحالة بناء جسور تواصل حقيقي بين عالمين مختلفين تماماً من نوعي البشر، عبر العلاقة الجسدية المحضة، وهي استحالة لا يمكن تعويضها إلا بإمكانية الحب، الذي يصبح عندئذ الفضاء الاستثناء؛ حيث يمكن للبشر الفانين أن يشهدوا غموض تجربة خلق العالم من جديد، خارج ذواتهم، وعلى نحو يلغي من أذهانهم شكل العالم الذي عرفوه من قبل. الحياة من غير الحب وفق ذلك حياة لم تعش ولم يتسنَّ اختبارها.

يعترف باديو بسحر ميتافيزيقي الطابع يتلحف به اللقاء الأول، ويمنحه فلسفياً مكانة الحدث الذي يأتي بخلاف نظام الأشياء المألوف، ويستحيل توقعه أو حسبانه؛ لكنه مهما كان شاهقاً وساطعاً وكثيفاً وصاعقاً، فإنه ليس إلا مجرد فاتحة للممكنات. الحب عنده مرتبط بما يحدث بعد الصاعقة: الاستمرارية، وعملية بناء عالم جديد مشترك من بوابة مفارقة تطابق رؤية الكائنين المختلفَيْن. وهو أشبه بمعمار على الطريقة الحرفية القديمة، يبدأ من تصور مشترك، فقاعدة، فتشييد، فتعديل ربما وإضافات - استجابة لتطورات تقدم العمل – فتجميل، فصمود في وجه العواصف وتقلبات الفصول، وانتصاره يتحقق ببقائه شامخاً قبالة التغيير الدائم في المكان والزمان والتاريخ.

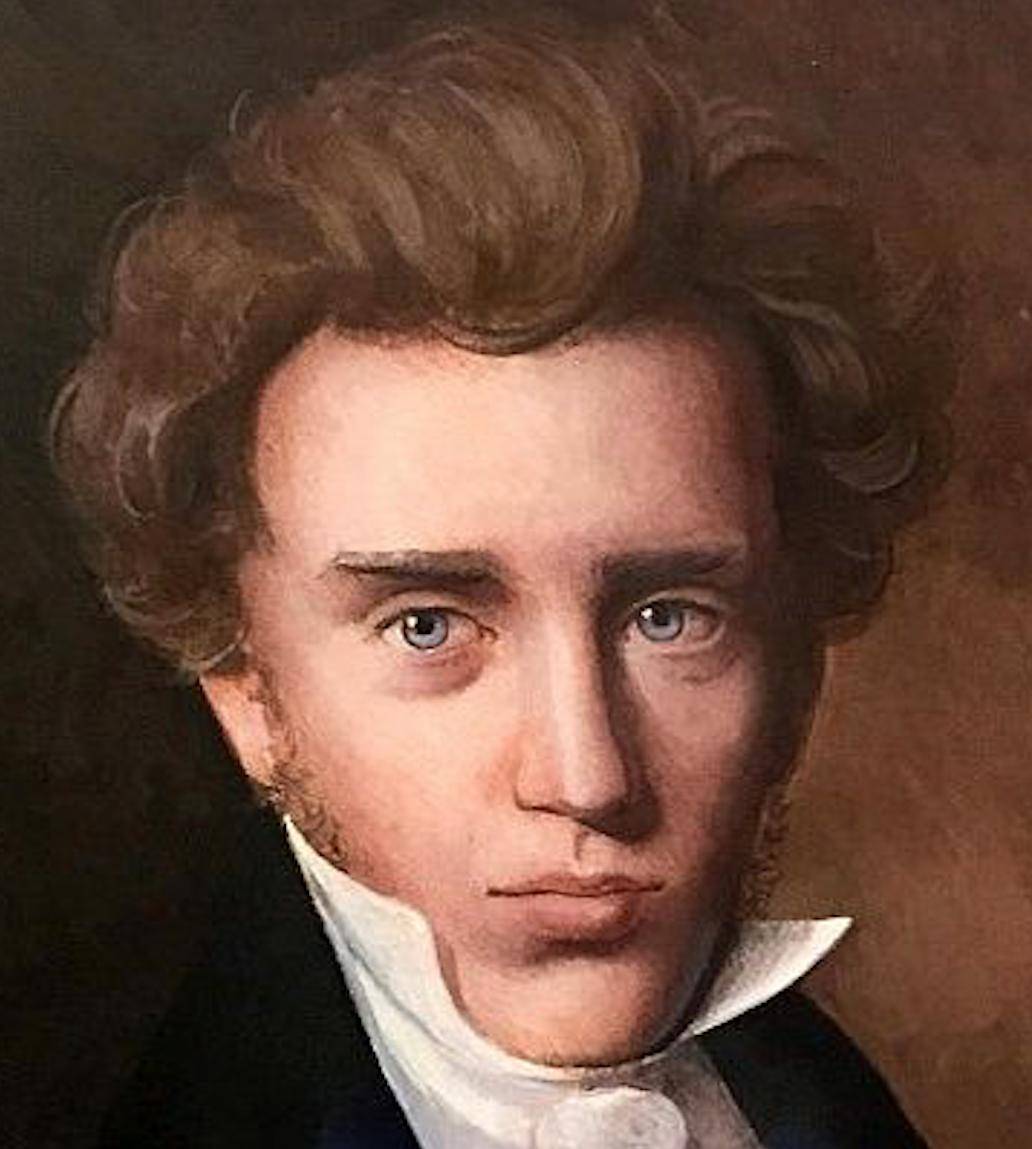

وهو يقترب في ذلك من موقف الفيلسوف سورن كيركغارد، الذي كان يرى بأن باديو رغم أفكاره اليسارية يعتبر مؤسسة العائلة والزواج والأطفال نتاجاً طبيعياً لمعمار الحب؛ لكنه يحذر من أن أياً منها لا يكون غاية الحب ومنتهاه، كما في الروايات الرومانسية عن الأمير والأميرة اللذين تكلل حبهما بالزواج وكثير من الأطفال. الزواج عنده انتقال من مستوى الوجود الأدنى وأنانية المتعة الجسدية الذاتية المحضة، إلى مستوى الوجود الأخلاقي الواعي، المرتبط بالتزام تجاه العالم كما اكتشفناه خارج ذواتنا. وهو بذلك المعنى ممر إلى الحب لا نهاية محطة النهاية لرحلته، ويصبح الغرام الجسدي تعبيراً عنه وتجسيداً مادياً له، تماماً كما تتماهى حركات جسد الممثل مع الفكرة التي يقدمها على خشبة المسرح، فلا يعود هناك من فرق حقيقي بينهما.

يرفض باديو ربط البعض فكرة الحب بالحرب. فالحرب تتعلق أساساً بالصراع مع عدو لا يمكن التعايش معه من حيث المبدأ، بينما في الحب إذا كان ثمة من عدو فهو بالتأكيد «الأنا» لا الآخر، والصراعات الدرامية التي يعبر بها المحبون هي بخلاصتها انعكاس للتناقض المستمر بين الهوية الذاتية والاختلاف، وهو تناقض لن ينتهي يوماً ما دمنا بشراً. لكن ككل عملية بناء وتشييد للحقيقة الجديدة، فإن ورشة الحب قد لا تكون واحة سلام دائماً، وقد تتضمن عنفاً وخلافات، وقد تصل إلى حد الفراق. لعله هنا أشبه بالثورات التي تلغي عالماً قديماً وتشيد مكانه حقيقة أخرى مستحدثة. هل يمكن لثورة أن تتحقق بتوزيع الورود؟ لكنها في كل حالٍ تستهدف البناء والتشييد، لا الدمار والخراب.

وحسب ما يراه، فإن فكرة الحب كما تصورها الثقافة الدينية المتصوفة قائمة على الخضوع السلبي والانسحاق أمام الآخر، تصوراً سليماً لشكل العلاقة الندية المتفجرة المتجددة الإيجابية للحب الإنساني، التي حتى لو سلم الحبيب جسده وروحه فيها للآخر، فإنما يفعل ذلك من أجل ذاته، امتزاجاً واختلاطاً واشتباكاً، لا ذوباناً واضمحلالاً. الحب بهذا المعنى ليس بحثاً هادئاً في الممكن، بقدر ما هو نقض فاعل ثوري للمستحيل.

آلان باديو مستعيداً جبهة الغرام من براثن التنين المعاصر

جمع بعض آرائه في كتابه «في مديح الحُب»

آلان باديو

آلان باديو مستعيداً جبهة الغرام من براثن التنين المعاصر

آلان باديو

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة