قالت مجلة «فارايتي» الأميركية، اليوم (الاثنين)، إن الممثل الأميركي روبرت دوفال الذي اشتهر بأدواره في أفلام مثل (جاد فاذر) أو «العراب» و(أبوكاليبس ناو) أو «القيامة الآن» توفي عن عمر ناهز 95 عاماً.

ووفقاً لبيان صادر عن عائلته، فقد رحل الممثل الشهير بسلام في منزله بمدينة ميدلبيرغ بولاية فرجينيا، محاطاً بعائلته.

لم يرغب دوفال في إقامة مراسم تأبين رسمية؛ لذا شجعت عائلته محبيه على تكريم ذكراه من خلال «مشاهدة فيلم رائع، أو سرد قصة شيقة مع الأصدقاء، أو القيام بنزهة في الريف للاستمتاع بجمال الطبيعة».

في مسيرة فنية حافلة في هوليوود امتدت لما يقارب ستة عقود، تنقل دوفال ببراعة بين الأدوار الرئيسية والثانوية، مقدماً أداءً يجمع بين الغضب المكبوت والوقار الهادئ.

تقمص كل شخصية ببراعة.

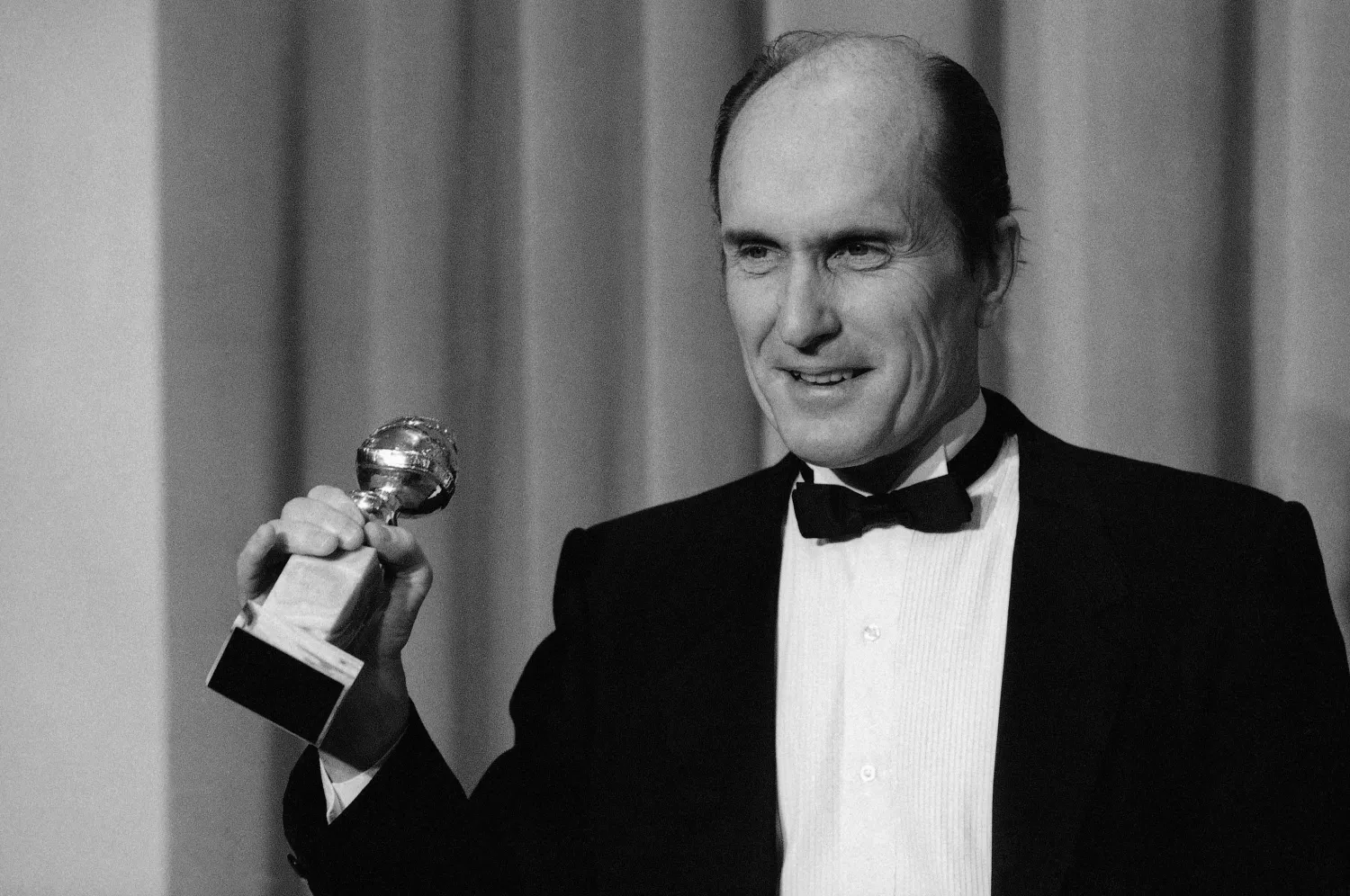

رُشِّح لسبع جوائز أوسكار وسبع جوائز غولدن غلوب. وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 1984 عن دوره في فيلم «Tender Mercies» للمخرج بروس بيريسفورد، حيث جسّد شخصية مغني الريف مدمن الكحول ماك سليدج.

وُلِدَ روبرت سيلدون دوفال في 5 يناير (كانون الثاني) 1931 في سان دييغو، لأمّه ميلدريد هارت، ووالده ويليام دوفال، وهو أميرال في البحرية الأميركية. نشأ في قواعد بحرية متفرقة في أنحاء البلاد، بما في ذلك الأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس، ميريلاند، وتخرج من كلية برينسيبيا في إلسا، إلينوي، عام 1953.

خدم عامين في الجيش الأميركي خلال الحرب الكورية. بعد عودته إلى الولايات المتحدة، درس دوفال التمثيل على يد الأستاذ المرموق سانفورد مايسنر في مسرح نيبرهود بلاي هاوس في نيويورك، حيث كان من بين زملائه داستن هوفمان، وجين هاكمان، وجيمس كان.

في تلك السنوات، كسب دوفال رزقه من خلال العمل في وظائف متفرقة في نيويورك، وكان يسكن مع هوفمان وهاكمان. شارك في العديد من مسرحيات برودواي وخارجها، بما في ذلك مسرحيتا آرثر ميلر «البوتقة» و«نظرة من الجسر»، كما ظهر ضيف شرف في برامج تلفزيونية شهيرة مثل «منطقة الشفق».

لم يظهر لأول مرة في السينما إلا في سن الحادية والثلاثين، حيث لعب دوراً صغيراً لكنه محوري في فيلم «أن تقتل طائراً بريئاً» (1962) المقتبس عن رواية هاربر لي. وواصل بناء سمعته طوال الستينيات، مقدماً أداءً لا يُنسى في فيلم جون واين «الشجاعة الحقيقية» (1969) وفي فيلم فرانسيس فورد كوبولا «أهل المطر» (1969).

في السبعينيات، برز دوفال بوصفه إحدى الشخصيات الرئيسية في حركة «هوليوود الجديدة». تعاون بشكل متكرر مع مخرجين ذوي رؤية ثاقبة، وساهم في إعادة تشكيل ملامح النجومية في السينما الأميركية إلى جانب نجوم آخرين غير تقليديين، من بينهم آل باتشينو وروبرت دي نيرو وزميليه السابقين في السكن هوفمان وهاكمان.

كان عضواً بارزاً في طاقم الممثلين الضخم للمخرج روبرت ألتمان في فيلم «ماش» (1970)، وهو فيلم ساخر مناهض للحرب، حيث جسّد شخصية الرائد فرانك بيرنز، المتغطرس بشكلٍ كوميدي. كما لعب دور البطولة في فيلم «تي إتش إكس 1138» (1971)، وهو أول فيلم روائي طويل للمخرج جورج لوكاس، وهو فيلم خيال علمي وإثارة تدور أحداثه في عالم بائس، صدر قبل ست سنوات من فيلم «حرب النجوم» الأصلي.

بلغ دوفال ذروة شهرته بأدائه المميز لشخصية توم هاجن، محامي عائلة كورليوني الهادئ والحسابي، في فيلم «العراب» (1972) للمخرج كوبولا، الذي رشّحه لأول مرة لجائزة الأوسكار، وفي الجزء الثاني من الفيلم (1974)، الذي شهد توسيع دوره.

«دائماً ما يعود الأمر إلى فيلم (العراب). فالجزآن الأولان من أفضل الأفلام التي صُنعت على الإطلاق. وعندما قطعنا ربع الطريق تقريباً، أدركنا أننا أمام عمل مميز»، هكذا صرّح دوفال لصحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» عام 2010.

لم يظهر في الجزء الثالث من سلسلة «العراب»، الذي صدر عام 1990 وحظي بتقييمات متباينة، ويُقال إن السبب هو عدم التوصل إلى اتفاق مع شركة «باراماونت بيكتشرز» بشأن أجره.

واصل دوفال، الذي وصفته مجلة «بيبول» ذات مرة بأنه «نجم هوليوود الأول والثاني»، تألقه في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. ونال استحساناً كبيراً عن دوره في شخصية المقدم بول ميتشوم القاسية في فيلم «سانتيني العظيم» (1979)، المقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب بات كونروي. في العام نفسه، جسّد دوفال شخصية المقدم كيلغور، المتحمس للرياضات المائية، في فيلم كوبولا الملحمي «القيامة الآن» الذي يتناول حرب فيتنام، حيث ألقى عبارة شهيرة من تحت حافة قبعة ستيتسون سوداء: «أحب رائحة النابالم في الصباح».

وقال دوفال لصحيفة «ديلي تلغراف» عام 2003: «لا أعرف كم من الناس اقتربوا مني على مر السنين ورددوا لي، كما لو كانوا يهمسون سراً، (أحب رائحة النابالم في الصباح). يتصرفون وكأننا وحدنا من نعرف هذه العبارة».

وأضاف: «لكن المضحك أنهم غالباً ما يحرفونها، فيستبدلون كلمة (بنزين) بكلمة (نابالم)، أو أي كلمة أخرى تخطر ببالهم... عقولهم».

بعد أربع سنوات من فيلم «نهاية العالم»، لعب دوفال دور البطولة في فيلم «رحمة رقيقة»، وهي قصة مؤثرة عن الإيمان والخلاص. غنى دوفال بنفسه في الفيلم، وحصل عن هذا الدور على أول جائزة أوسكار له.

ومن بين أدواره البارزة الأخرى في ثمانينيات القرن الماضي، دور كاتب رياضي في فيلم «الموهوب» (1984) للمخرج روبرت ريدفورد، وهو فيلم درامي عن البيسبول، ودور شرطي مخضرم في شرطة لوس أنجليس في فيلم «ألوان» (1988)، الذي شارك في بطولته شون بن. كما نال بعضاً من أروع الإشادات في مسيرته الفنية عن دوره كحارس سابق في شرطة تكساس في المسلسل القصير «لونسم دوف» (1989) المكون من أربعة أجزاء.

واصل دوفال العمل بثبات طوال التسعينيات، فظهر في مشاريع تجارية بارزة مثل «أيام الرعد» (1990)، و«الورقة» (1993)، و«السقوط» (1994)، و«الظاهرة» (1995)، و«التأثير العميق» (1998). وحصل على ترشيحه السادس لجائزة الأوسكار عن دوره كمحامٍ في فيلم «دعوى مدنية» (1998) من بطولة جون ترافولتا.

وفي العقد نفسه، حقق دوفال أحد مشاريعه الشغوفة: «الرسول»، وهو فيلم درامي متعدد الطبقات أخرجه وكتبه وموّله بخمسة ملايين دولار من ماله الخاص. وقد لعب فيه دور واعظ متحمس يسعى للخلاص الروحي في مستنقعات لويزيانا.

وقال دوفال لوكالة «أسوشييتد برس» عام 1997، واصفاً دوريه المزدوجين في موقع التصوير: «ظننت أنني سأضطر إلى وضع مرآة بطول كامل لأصرخ في وجه المخرج، لكنني لم أضطر إلى ذلك. لقد انتهينا من التصوير قبل الموعد المحدد بيوم. إنه فيلم أفتخر به».

في السنوات الأخيرة، حصد دوفال المزيد من الأدوار، وجسّد شخصيات رجال شرطة أفظاظ، ومرشدين حكماء، وشخصيات آباء رصينين.

أخرج دوفال أربعة أفلام روائية طويلة: «أنجيلو حبيبي» (1983)، و«الرسول»، و«تانغو الاغتيال» (2002)، و«الخيول الجامحة» (2015).

تُوفي دوفال تاركاً وراءه زوجته، الممثلة والمخرجة الأرجنتينية لوسيانا دوفال. وكان متزوجاً سابقاً من باربرا بنجامين ماركوس، وجيل يونغز، وشارون بروفي.