إنه أحد آخر الحكماء في فرنسا. هو عضو الأكاديمية الفرنسية ومن عائلة أرستقراطية عريقة. وقد بلغ التسعين أخيرًا، فقد ولد في سنة 1925. ومع ذلك فلا يزال يكتب وينشر ويظهر على التلفزيون من وقت لآخر. لا تكاد تمل من سماعه، وهو يتحدث لك عن تاريخ الأدب الفرنسي، قديمه والحديث. إنه يعرفه عن ظهر قلب من أوله إلى آخره، وعندما تسأله: هل تفضل أن تكون رئيسا للجمهورية أم مارسيل بروست؟ يجيبك فورا: «بروست، بروست. أبيع الدنيا كلها برواية (بحثا عن الزمن الضائع). السياسة عابرة، وحده الأدب يبقى. إنها لمتعة حقيقية أن تستمع له، وهو يتحدث لك عن شاتو بريان وكتابه الضخم (مذكرات ما وراء القبر). وهو يعتبر نفسه صغيرا جدا بالقياس إلى هؤلاء العمالقة. فوجئت أخيرا بأنه مهموم بقصة (داعش) أكثر من سواه، على الرغم من شواغله الكثيرة وكبر سنه. فلنستمع إليه لكي نرى كيف ينظر إلى هذه الظاهرة المقلقة في تاريخنا وفي تاريخ العالم كله. فنظرة الغريب البعيد قد تكون لها مزاياها أيضًا».

ما رأي هذا الكاتب الديغولي الشهير فيما يحصل حاليا؟ إنه يقول إننا دخلنا في حرب غريبة مريبة لا تشبه كل الحروب. إنها حرب دون جيوش ولا ساحات قتال ولا ألوية ولا أعلام. صحيح أن ضحاياها لا تزال قليلة العدد عندنا في أوروبا، وصحيح أن الطائرات لا تقصف مدننا وقرانا كما كان يحصل إبان الحرب العالمية الثانية. ولكن هناك جو من الخوف والفزع يخيم على الجميع لأنها حرب تستهدف المدنيين العزل بالمصادفة كيفما اتفق. فقد يدهسك شخص في الشارع أو يضربك بسكين أو يفجر قنبلة في السوبر ماركت فيحصد العشرات بشكل عشوائي، إلخ. إنها حرب نزلت إلى الشارع وقد تصيبك وأنت جالس في مقهى، أو في مكتبة، أو مدرج رياضي أو في قاعات السينما والمسرح.. إلخ. أنت وحظك! إنها حرب فجائية مباغتة لا تستطيع توقع ضرباتها وبالتالي لا تستطيع تحاشيها. إذ كيف يمكن أن تتحاشى شيئا شبحيا غير موجود بشكل محدد. إنها حرب داعشية لا تستهدف الجيوش وإنما الناس العاديين. إنها حرب رهائن وكمائن ومصائد. صحيح أنها ليست حربا كلاسيكية تهدد الجيوش الغربية الجرارة. ولكنها حرب حقيقية على الرغم من كل شيء. إنها حرب ممتدة من بروكسيل إلى تولوز، ومن نيويورك إلى باريس، ومن الجزائر إلى ليبيا إلى اليمن إلى أفريقيا الوسطى والغربية، ومن سوريا إلى العراق إلى باكستان إلى مدينة ديجون الفرنسية وحتى مدينة سيدني العاصمة الأسترالية. باختصار فإنها حرب كونية منبثة في كل مكان. ذلك أن «داعش» أصبح مثل «فانتوماس»! هل رأيتم فيلم «فانتوماس» الذي بث أخيرا على التلفزيون الفرنسي؟ هل استمتعتم برؤية الممثل الفكاهي الشهير لويس دو فونيس؟ هل انقلبتم على قفاكم من الضحك؟ الفرق الوحيد هو أن «داعش» لا يضحك على الإطلاق. هذا أقل ما يمكن أن يقال..

ثم يقول لنا جان دورميسون ما معناه: أنا شخصيا كنت دائما أعتقد ولا أزال بأن الإسلام دين كبير وعظيم. لقد أثر بشكل هائل على التاريخ البشري. لقد أسس واحدة من أجمل الحضارات. وقد لامني الكثيرون في الغرب على هذا الاعتقاد، على هذا التمجيد والإعجاب بالإسلام. ففي رأيهم هو دين قتال وعنف، وسيف وضرب، ليس إلا. ولكني أخالفهم الرأي تماما. فالحضارة الإسلامية حققت بعضا من أجمل الإنجازات للعبقرية البشرية إبان العصر الذهبي. وبالتالي فإن «داعش» يدنس شرف الإسلام ويمرغ سمعته في الحضيض. وينبغي العلم بأن المسلمين عندنا هنا في فرنسا وفي أماكن أخرى هم أول من يدين «داعش» ويتبرأ منه. ولذا ينبغي أن نشكرهم، أن نحترمهم، أن نساندهم. أما «داعش» ذاته فينبغي أن نواجهه بالطريقة المناسبة.

لماذا يقول جان دورميسون هذا الكلام؟ لأنه يخشى أن تؤدي فظائع «داعش» إلى حصول ردود فعل هائجة لدى الشعب الفرنسي ذاته ضد كل عربي أو مسلم يعيش على أراضيه. إنه يخشى أن يتعرض المسلمون في شوارع الغرب للاعتداءات من طرف البعض كرد فعل. وعندئذ تتحقق أمنية «داعش» الكبرى. وبالتالي فهو أحد حكماء فرنسا المعدودين، ولكن لحسن الحظ فإن الشعب الفرنسي ناضج حضاريا ولا يستسلم للانفعالات الغرائزية بسهولة. وقل الأمر ذاته عن بقية الشعوب الأوروبية المتحضرة والمستنيرة.

إن جان دورميسون يريد توعية الجماهير الفرنسية لكيلا تستسلم لغرائزها الانتقامية، ويحصل ما لا تحمد عقباه. وهذا مقصد نبيل يشكر عليه الكاتب الكبير؛ فماذا كان سيحصل (لا سمح الله) لو هاجت الجماهير الفرنسية والأوروبية عموما ضد جالياتنا ومهاجرينا في بلاد الغرب؟ ينبغي ألا ننسى أن عددهم في فرنسا وحدها يبلغ 5 ملايين نسمة. فما بالك بأوروبا كلها؟ يقال إن العدد يصل إلى 15 مليون نسمة وربما أكثر. فما بالك بالغرب كله أي حتى أميركا وكندا وأستراليا؟ بل فما بالك بالعالم كله لأن الشرق الأقصى أيضًا هائج ضدنا بسبب «داعش» و«القاعدة» و«النصرة»، وكل حركات التطرف التي تكفر الصينيين واليابانيين والهنود وتعتبرهم مشركين؟ فالديانات الكنفوشيوسية أو البوذية والهندوسية تعتبر رجسا من عمل الشيطان بالنسبة لطالبان. ألم يدمروا تماثيل بوذا الرائعة في باميان؟ وبالتالي فالقصة الداعشية أصبحت كونية. وأنا شخصيا أعتبر ذلك شيئا مفيدا جدا ويمشي باتجاه حركة التاريخ. ربما أدهش كلامي هذا جان دورميسون لأول وهلة. ولكنه قادر على تفهمه تماما. فهو مطلع على فلسفة هيغل ويعرف أنه «إذا ما كبرت ما تصغر». كانت القصة الداعشية مضمرة، مكبوتة، مسكوتًا عنها. كانت كامنة أو نائمة في أحشاء أحشائنا. والآن انفتحت على مصراعيها. وهذا بحد ذاته تقدم هائل ضمن مسار حركة التاريخ. كانت كقنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة لأن مبرراتها الموضوعية مسجلة في أعماق التراث وأحشاء الواقع والتاريخ. بل إنها مسجلة في برامج التعليم المدرسية ناهيك بخطب الكثير من شيوخ التطرف والظلام. ناهيك بالثقافة الدينية القروسطية المنبثة في العائلة والمجتمع ككل. وبالتالي فلا يمكن حلها قبل حل المشكلة التراثية ذاتها. وإذن فالمواجهة ليست فقط عسكرية وإنما فكرية بالدرجة الأولى. وسوف تنفجر في وجوهنا مئات الدواعش لا حقا إن لم نحلّها فكريا وجذريا من أساساتها. من الواضح أن العالم الإسلامي يتهيب حتى الآن خوض هذه المعركة الفكرية العسيرة جدا، لأنها ستضعنا في مواجهة مباشرة مع أنفسنا، مع أعماق أعماقنا. لكن لا بد مما ليس منه بُدّ.

أخيرًا، فإن جان دورميسون يحمل بشدة على إردوغان المتواطئ ضمنيا مع داعش لأسباب انتهازية، وربما حتى آيديولوجية، كما يعتقد «فالرجل كان في شبابه الأول داعشيا حقيقيا، ثم تظاهر تكتيكيا بأنه تطور وتغير. ولذا ينصح جان دورميسون الحكومات الغربية بمساعدة الفئات التي تقف حاليا في مواجهة داعش وتحقق عليها الانتصارات، وفي طليعتها الشعب الكردي البطل الذي يصب إردوغان جام غضبه وحقده عليه فقط، على الأقل حتى الآن. ثم يتظاهر بأنه يحارب «داعش» والإرهاب! وهو وإياه من أرومة واحدة. الجميع إخوان مسلمون باعتراف القرضاوي نفسه. من هنا حقده أيضًا على الرئيس النهضوي المستنير عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح بالحكم المتخلف للجماعة وأحبط كل مخططات السلطان إردوغان في السيطرة مجددا على العرب من خلال الأممية الإخوانية الأخطبوطية التي لا تقل توتاليتارية عن الأممية الشيوعية سابقا. ولكن إردوغان مخطئ فعقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء. ومصر وراءها مائتا سنة من النهضة والتنوير وكذلك تركيا ذاتها. ولذا فمن مصلحته التخلي عن هذا الحلم الإخواني الظلامي الرجعي. وكفاه شدا لتركيا إلى الوراء. كفاه معاندة لحركة التاريخ. المستقبل ليس للإخوان المسلمين! المستقبل لفهم آخر للإسلام، فهم مضاد تماما. المستقبل سيكون لتفسير عقلاني مشرق، لعصر ذهبي جديد يتجاوز العقلية القروسطية الانغلاقية لحسن البنا وكل هذه الجماعة الإرهابية التي أسسها. ثم من مصلحته أيضًا فك الارتباط مع «داعش» والإرهاب. فهل سيفعلها ولو مرغمًا؟ على أي حال هذا ما نصحه به زميله السابق في النضال الرجل الحصيف المتزن عبد الله غل. بل واصطدم معه علنيا أخيرا في أحد الاجتماعات أو في سهرة إفطار. فكان أن رد عليه بعنف واصفا إياه بأنه خائن وجبان لأن غل دعاه إلى تغيير سياسته الخاطئة تجاه العرب وبالأخص مصر. إنه يركب رأسه مثل صدام حسين، ويرفض التراجع عن الخطأ. فهل هو مصاب بجنون العظمة أيضًا يا ترى؟ البعض يؤكد ذلك. على أي حال فإن مصر السيسي سائرة في الاتجاه الصحيح على طريق التقدم والعمران. وأكبر شاهد على ذلك تدشين قناة السويس الجديدة التي لا تقل عظمة عن معجزات مصر السابقة، كأهرامات الفراعنة أو السد العالي أو إشعال التنوير النهضوي العربي أو بقية الإنجازات التاريخية».

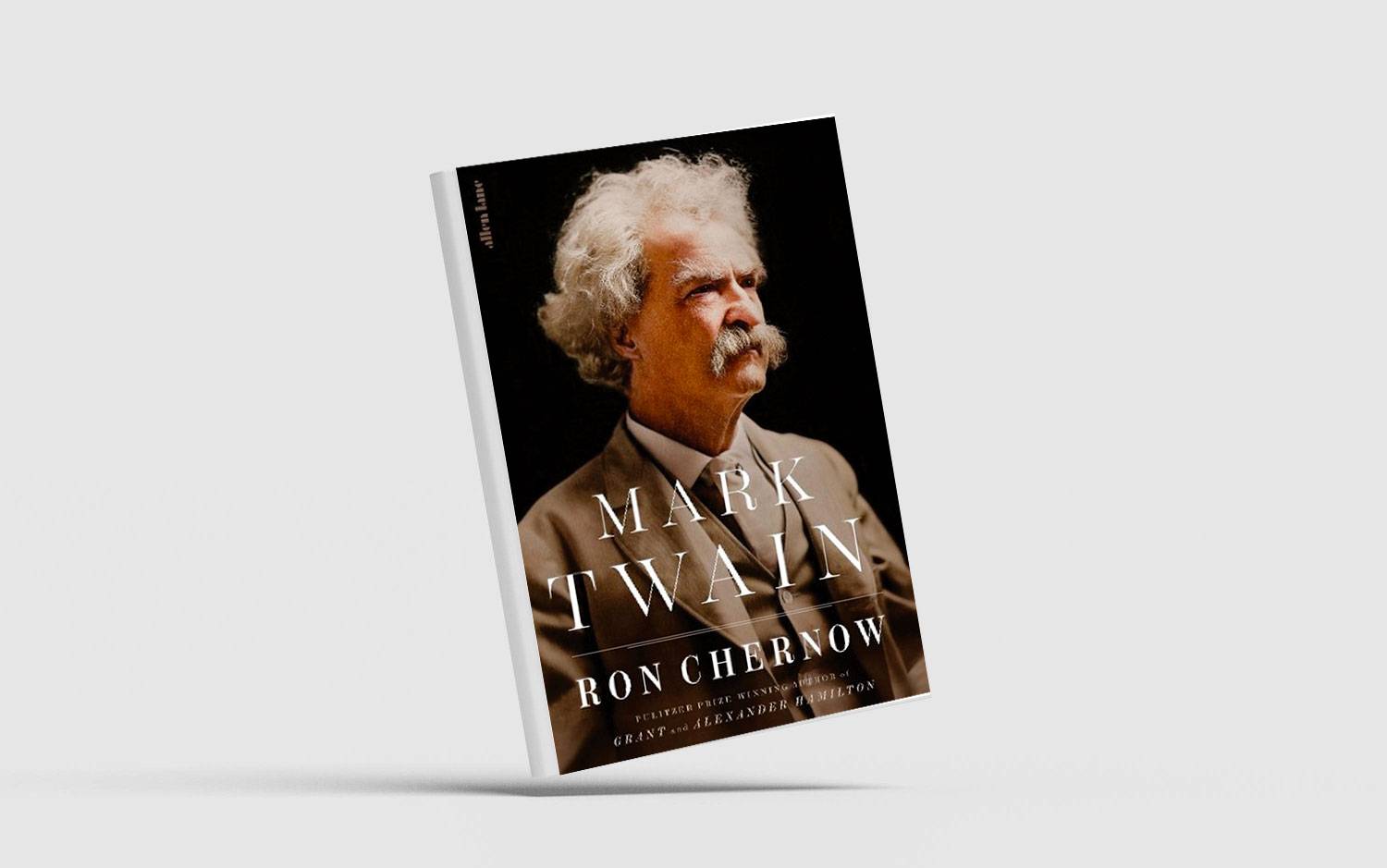

جان دورميسون: هدف «داعش» تحريض الغرب ضد المسلمين

بلغ التسعين ولا يزال فاعلاً في المحافل الثقافية الفرنسية

جان دورميسون

جان دورميسون: هدف «داعش» تحريض الغرب ضد المسلمين

جان دورميسون

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة