كتب صحافي أميركي يُدعى إدوارد هنتر كان يغطي أخبار الصين لصحيفة «ميامي صنداي نيوز» مقالة - نشرت في 24 سبتمبر (أيلول) 1950 - بدأت بعبارة غريبة للغاية «غسل الأدمغة». كان المصطلح ترجمة لتعبير صيني يصف ما سماه هنتر حينئذ «النشاط الرئيسي على البر الرئيسي الصيني في الوقت الحاضر، حيث يتعرّض، وتحت ظروف من الكتمان التام، آلاف الرجال والنساء لعمليّات غسل أدمغتهم»، أي محاولات نظام الصين الماويّة لإقناع النّاس بالانضمام إلى الحزب الشيوعي الصينيّ. الصّحافي الأميركي الذي كان جاسوساً لجهاز الخدمات الاستراتيجيّة (الجذر لما أصبح لاحقاً المخابرات المركزيّة الأميركيّة) قد يكون التقط المصطلح من تقرير استخباري اطّلع عليه، لكنّه بعدما أطلقه للعموم في مقالته تلك اكتسب حياة خاصّة كجزء لا يتجزأ من القاموس اللغوي، وأصبح تعبيراً حزيناً يختصر روح مرحلة بدايات الحرب الباردة، حيث الذّعر والتخويف من الآيديولوجيّات النقيضة لكل ما هو غربيّ، لا سيّما بعدما رفض 21 جندياً أميركياً كانوا أسروا خلال الحرب الكوريّة العودة إلى بلادهم بعد الهدنة وتبادل الأسرى، وأعربوا بشكل علني حاسم عن رغبتهم في البقاء بالصين. ووجدت صحافة بلاد العام سام حينها تفسيراً سريعاً وبليغاً لحقيقة أن شباناً يفضّلون ما صوّرته بعيش الحرمان في الصين تحت زعامة ماو على مباهج الرأسمالية الأميركية بإرادتهم الحرة «لقد غُسلت أدمغتهم».

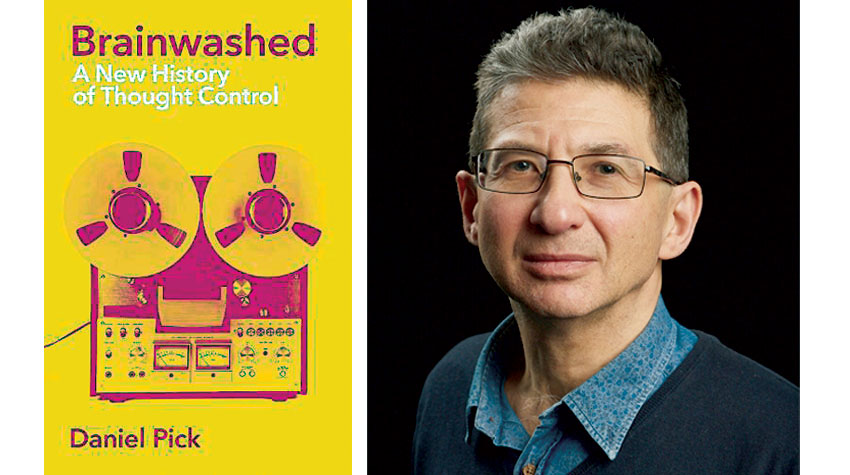

دانيال بيك، الأستاذ في كلية بيركبيك بجامعة لندن والذي يجمع في خبرته الأكاديميّة واهتماماته بين فضائي التاريخ والتحليل النفسي، استعار ذلك التفسير الموجز والبليغ، أي «الذين غسلت أدمغتهم» عنواناً لمحاولته كتابة تاريخ جديد لتجارب التحكم بالعقول، وصدر الكتاب حديثاً في لندن بالإنجليزيّة عن سلسلة أوراق «ويلكم».

وكان بيك قد التقى شخصيّاً ديفيد هوكينز وهو أحد الأميركيين الأسرى الذين رفضوا العودة إلى بلادهم وسمع منه عن تجربته. وقد بقي هوكينز في الصين لمدة أربع سنوات قبل أن يقرر العودة إلى الولايات المتحدة، رغم الاستقبال السيئ له كخائن لبلاده، تماماً كما حصل تالياً مع ثمانية عشر من الأسرى الباقين الذين قرروا بدورهم العودة فيما بقي اثنان فقط. وفي مقابلة تلفزيونية له بعد عودته، سأله المحاور التلفزيوني الشهير مايك والاس عما إذا كان قد تعرض لـ«غسل دماغ» عندما كان في الصين، أجاب «لا يمكنك أبداً أن تعرف». ووفقاً لبيك، كان العديد من هؤلاء الأسرى الـ21 في الواقع أشخاصاً عقلانيين، خاب أملهم من العنصرية أو الفقر أو القهر الطبقي في بلادهم. لكن الحقيقة التي تغافل عنها والاس في محاورته لهوكينز هي أن الولايات المتحدة كانت في ذلك الوقت رائدة في أبحاث السيطرة على العقول؛ إذ نفّذت بدورها - رداً على التقدم الشيوعي في مجال إدارة السلوك البشري وفق الرواية الرسميّة - تجارب متعددة في هذا الاتجاه، وقادت وكالة المخابرات المركزية «مشروع مانهاتن للتحكم بالعقل» بمباركة من مدير الوكالة وقتها ألين دالاس، وبرامج أخرى موازية لا سيّما بالاستفادة من العقاقير المذهبة للعقول مثل الـ LSD.

وبالطبع، فإن كثيرين في الغرب كتبوا عن غسل الأدمغة وآليات التحكم بالعقول في سياق تحليل وإدانة ممارسات النظام الشيوعي الصيني على أسرى الحرب الأميركيين، وكذلك الطرق التي وظّفتها الأجهزة السوفياتيّة في مرحلة الزعيم جوزيف ستالين ضدّ المعتقلين السياسيين، كما تقنيات الدّعاية الجماهيرية للنازيين والفاشيست في ألمانيا وإيطاليا. لكن بيك، وإن عبر تلك المساحات بحكم الضرورة الموضوعيّة، إلا أنّه في كتابه تجاوزها ليغطي كذلك منهجيّات السيطرة على الفكر التي تمارس على الجمهور في الغرب أيضاً، سواء من قبل النّخب الحاكمة أو من خلال صناعة الإعلان. وتضيف خبرة بيك النادرة في المزاوجة بين التأريخ والتحليل النفسي عمقاً إضافياً لتغطيته موضوعاً يستسهل البعض الخوض فيه دون أعداد مهني كاف.

لقد أصبحنا بشكل عام ومنذ أسعفنا هنتر بتعبير «غسل الدّماغ» في الخمسينات من القرن الماضي أكثر تقبلاً لفكرة العقل الإنساني الضعيف الذي يمكن غسله، ويسهل استهدافه لتغيير الاعتقادات وبالنتيجة السلوك. ولا شكّ أن هذا التصوّر هو منطلق صناعة الإعلان الهائلة التي تسعى استراتيجياتها وبشكل روتيني ومقبول إلى حد بعيد التأثير على دوافع الجماهير اللاواعيّة ودفعها للقيام بسلوك معيّن، غالباً في اتجاه استهلاك المزيد من منتجات وخدمات النظام الرأسمالي. كما لعبت الرسائل السياسيّة المُغفلة وغير المباشرة دوراً رئيسياً في عدد قد لا يحصى من الصراعات الانتخابيّة في غير ما بلد، وانتقلت كثير من الخبرات في توظيف البروباغاندا والحرب النفسيّة من دائرة النشاط العسكري للجيش الأميركي - حيث استخدمت بداية كسلاح ضد الأعداء - إلى الحيّز المدني داخل المجتمعات الغربيّة ذاتها كأداة فعّالة لنشر المعلومات المضللة، وتكريس سرديّات بعينها لا تتعارض مع مصالح النخب المُتنفذة، وبالتالي التأثير على إدراك وتوقعات وثقافة المواطنين واستجاباتهم السلوكيّة.

يكشف بيك في تاريخه عن واقع الإيحاء النفسي الواسع النطاق في أوقاتنا المعاصرة وينبّه أيضاً إلى المبالغات المتخيلة عن الإمكانيّة الحقيقيّة للتقنيات الكلاسيكيّة الآن للسيطرة على العقول. وهو يعتبر أن حقبة الحرب الباردة وانعدام الثقة بين الأقطاب المتواجهة دفعت جميع الأطراف إلى استطلاع مسارات مختلفة للتلاعب بأذهان الأفراد والمجموعات خشية أن تتحقق المخاوف - التي تبين أنها دائماً قامت على أساس افتراضات معيبة ومعلومات غير دقيقة - حول امتلاك الطرف الآخر القدرة على غسل الأدمغة. ولعل الكيفيّة التي صنّفت بها فرقة البيتلز مثال مثير على فرضيّة بيك. إذ اعتبرها كثيرون في الغرب كأداة للتخريب الشيوعي الذي يستهدف شبان الغرب (هناك كتاب من 1965 يحمل بالفعل عنوان «الشّيوعية والتنويم المغناطيسي والبيتلز»)، فيما وراء الستار الحديدي كان ينظر إليهم بعدم ثقة ويشتبه في أنهم موجهون من الأجهزة الاستخباراتيّة لتقويض أسس المجتمع السوفياتي.

يفرد بيك أقساماً في تاريخه لكل التجارب المعروفة لمحاولات السيطرة على العقول بما في ذلك صناعة الإعلان. وفي هذه تحديداً يشرح كيف استخدمت شخصيات مثل إدوارد بيرنايز - ابن شقيق سيغموند فرويد ووالد العلاقات العامة الحديثة -، كما إرنست ديختر، رائد الأبحاث التحفيزية، أدبيّات التحليل النفسي لصياغة استراتيجيات فعالة لصناعة الرغبة عبر الإعلان. وبينما يتحدّث عن الجهود القوية للسيطرة على الفكر التي تبذلها الأنظمة الشمولية اليوم مثل الصين في عهد شي وروسيا بوتين، فإنه لا ينفي وجود أدلة مقلقة على أن الشبان الغربيين معرّضون بشكل متزايد لسيل من الأخبار المضللة ونظريّات المؤامرة عبر الإنترنت، أغلبها يروّج للكراهية ومعاداة الآخر المختلف، أو ينظّم حملات للتشكيك بالأنظمة والإجراءات التي تتبناها الحكومات – كما في مسألة اللّقاحات مثلاً - .

ويُشيد المؤلف بالشاعر البولندي المنشق تشيسلاف ميلوش، مؤلف الكتاب الرائد عن «العقل الأسير» الذي يرصد التنويم المغناطيسي للكتل من خلال «المذاهب الاجتماعية والسياسية»، وأيضاً حنا أرندت، وإريك بلير (الشهير بالاسم الأدبي جورج أورويل) بوصفهم كانوا السبّاقين إلى رصد طرائق التحكم بالعقول التي تتبانها الأنظمة السياسيّة لأغراض الهيمنة على مواطنيها.

«تاريخ بيك لغسل الأدمغة» كتاب سهل القراءة حتى لغير المتخصص. ولا يملك بعد انتهائه من الكتاب سوى التفكير بشكل مغاير، مفعم بالشكوك، بكل أحداث عالمنا المبتلى بهوس لا يشفى للسيطرة على الآخرين.