لو كانوا يطيحو الحيوط *****

• إخراج: حكيم بلعبّاس

• المغرب (2022) | دراما اجتماعية

تتعامل جميع أفلام حكيم بلعبّاس (منذ أعماله الأولى قبيل مطلع القرن الجديد) مع الذاكرة والماضي والحنين ومعاناة الناس مع الواقع والأقدار عموماً. غالب ما حققه ينتمي إلى النوع التسجيلي مثل «تلك الأيدي» (2008) و«أشلاء»(2009) و«ثقل الظل» (2015). لكنه أخرج كذلك أفلاماً روائية، مثل «خيوط» (2003) و«عليش البحر» (2006) و«عرق الشتا» (2016) وآخرها هذا الفيلم.

الباحث عن اختلاف كبير بين معالجته الفيلم التسجيلي وصياغته للفيلم الروائي، لن يجد الكثير من الاختلاف؛ لأن هذا المخرج يؤلّف ما يعرضه من ذات واحدة. من عمق واحد. من نبع وجداني لا يندرج في انتماء آخر غير انتمائه لصاحبه.

يستخدم بلعبّاس خيالاً غير مُقيد في أفلامه الروائية، لكنه ليس الخيال البعيد عن الواقع، بل ذلك الذي يستلهم من الواقع المُعاش ومن البيئة الاجتماعية الحاضرة ما يثريه. ودائماً ما تدور حكاياته فيما يعرفه المخرج جيداً كونه عاش البيئة ونما في المجتمع قبل أن يحمل ذكرياته معه أينما اتجه.

«لو كانو يطيحو الحيوط» (باللهجة المغربية والعنوان العربي الآخر المعتمد هو «لو انهارت الجدران») نموذجي في كل ما سبق قوله مع اختلاف وحيد هو إنه فيلم يحتوي على 17 فيلما (أو 18 إذا اعتبرنا المقدّمة فيلماً آخر) كل منها حكاية مختلفة الحدث تلتقي كلها في انتمائها إلى ينبوع الذاكرة المشغولة بحرية المزج ما بين الواقع والخيال. النسب مختلفة. في الحكاية الأولى، مثلاً، شاب لا يُرى من قِبل الآخرين لكن الحكاية ذاتها ليست فانتازية، بل مشدودة، كباقي الحكايات الخالية من الخيال الجانح، إلى الأرض.

لا يعمد المخرج لترقيم حكاياته أو لمنحها عناوين. تلج كل حكاية في الأخرى كما لو أن الفاصل بينهما مجرد خيط وهمي أو صورتان متلاصقتان جنباً إلى جنب، لكن كل صورة تتحدّث عن شيء مختلف كحكاية وكشخصيات، لكنها في الوقت ذاته جزء من الفيلم الأكبر المتحد عضوياً بلا نتوءات.

يتحدّث بلعبّاس عن الفرد والعائلة والأقارب والغرباء والقرية وما يقع فيها. تفوح حكاياته بأشباح الماضي وبذكريات بعضها - فقط – حانٍ؛ كون الفيلم ليس من النوع الذي يريد مداعبة الذاكرة باستخلاص أجمل ما تحمله. هي حكايات لنساء ولرجال ولشبّان ولأولاد أمام حالات حياة تحيّر الكبار ويعايشها الصغار ولو على سطح مشاغلهم الأخرى.

في واحدة من تلك الحكايات أستاذ يود بعث رسالة غرامية لحبيبته الطبيبة. يختار الولد الذي يعرف أنه سيوصل الرسالة بأمانة وبسرعة. ينطلق الصبي بها ركضاً. تقرأها. يعود بجواب منها يسعد الأستاذ. يعد الصبي بدرجة.

يُحتمل أن يكون الصبي هو الحكيم بلعبّاس نفسه. من يدري؟ لكن الحكاية هي الوحيدة التي لا تصاحبها أشواك القلق والخوف والمعاناة. وإحدى الحكايات القليلة التي تخلو من الدعاء ومن شبح الموت الطاغي. يحضر الموت من الحكاية الثانية (موت عجوز وغسله) ويتكرر حضوره في أكثر من حكاية (موت خلال حفل عرس، موت عجوز تحدّى صبياً في الركض، موت آخر في المستشفى، إلخ...).

الدعاء والصلاة حاضران كذلك مراراً: امرأة تدعو الله أن تنجب. صلاة قائمة. جنازة. موشحات دينية.

معظم شخصيات هذه الأفلام تعيش بين جدار الحياة المطبق عليها وبين الموت المقبل. ذلك الجدار هو الذي يمنعها من أن ترتاح وتنتعش وتقوى. حياتها موغلة في الخوف من الغريب ومن الماضي ومن الحاضر معاً. من المقدّرات المتوارثة والبيئة التي لا تستطيع النهوض من كثرة ما تحمله من هموم ومشاكل فردية وجماعية.

كل ذلك وسواه ينتمي إلى الصورة، لكن الصوت مجسّد هنا كما لا يتجسّد في أي فيلم آخر. في أكثر من فيلم هو صوت الحياة (صوت متواصل لأولاد يلعبون الكرة شاهدناهم أو لم نشاهدهم). صوت طرق على الباب في غير وقت مناسب. صوت مطر. صوت أقدام. صوت النداءات. صوت العصافير. ثم هناك فسحة لصوت الصمت ذاته.

ضمن هذا الاهتمام يولِي المخرج عناية فائقة بالغناء والموسيقى. تستمع لموشحات مغربية هنا ولأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب هناك. يفاجأنا هذا لأن استخدام الأغنية ليس مرتبطاً بمذياع مفتوح على أغانٍ قديمة في مشهد تجلس فيه امرأة تنظر من نافذتها. الذاكرة التي يبثّها الفيلم وجدانية من الحياة ذاتها وليس لأن الشخصيات تعيشها.

قدر كبير مما نراه لا يحمل تفسيراً كاملاً لحدوثه. ما معنى ذلك الشاب الذي لا يُرى. هو غياب لمن؟ من هو ذلك الشاب المقيّد بسلاسل في قبو لامرأة عجوز؟ ما هي حكاية السيارة التي تطير؟ ما موقع الخيال من الواقع؟ كيف يتلاحم الاثنان في سلاسة على صفحة واحدة؟

في الساعة الأولى يهيئونا بلعبّاس بحكايات من ذكريات طفولة ومن أجواء فرح ومن حكاية لرجل عجوز يزرع جداره بأقفاس كنارات وعصافير (مع أغنية لأم كلثوم) لمرحلة داكنة بشخصيات شبحية كعامل محطة الوقود والمرأة الوحيدة التي يدق جرس هاتفها فلا تجيب. لحظات ويدق الباب فتفتح لتجد عنده رجل أعمى. كل ما سبق والكثير مما لم يجد له هنا مكاناً للرصد مشغول بقدرة المخرج الفذّة على سرد حكاياته بالغموض المناسب من دون أن ينفر المرء مما لا يصل إليه أو يفتر اهتمامه بما يراه. هناك فترة بسيطة يتساءل فيها المشاهد عما إذا كان الفيلم الكبير يتضمن ما لا يستطيع حمله. عن ذلك الثقل الذي يتراكم حكاية وراء حكاية، لكن مع الاستمرار يُطيح الفيلم بذلك التساؤل بسبب قوّة منهجه وعلى الرغم من كثرة حكاياته.

«لو كانوا يطيحو الحيوط» فريد جدّاً من نوعه: 17 أو 18 حكاية متوالية بلا توقف ولا فواصل فعلية كل حكاية كان يمكن لها أن تتحوّل لفيلم طويل مع بعض الشغل عليها، ليس بالأمر السهل. كذلك ليس بالأمر السهل تجاهل ذلك الشغل الثري على اللون والأفكار. يذكّرنا الفيلم ببعض سيرغي باريانوف، لكنه لا يستوحي منه. ينفصل عن كل ما ألفناه من أفلام وأعمال ويتجاوز إبداعات سابقة لهذا المخرج المنفرد في رؤاه وبراعته. كذلك في أفكاره المستنبطة من الواقع لترمز لما هو أبعد منه.

All the Marbles ****

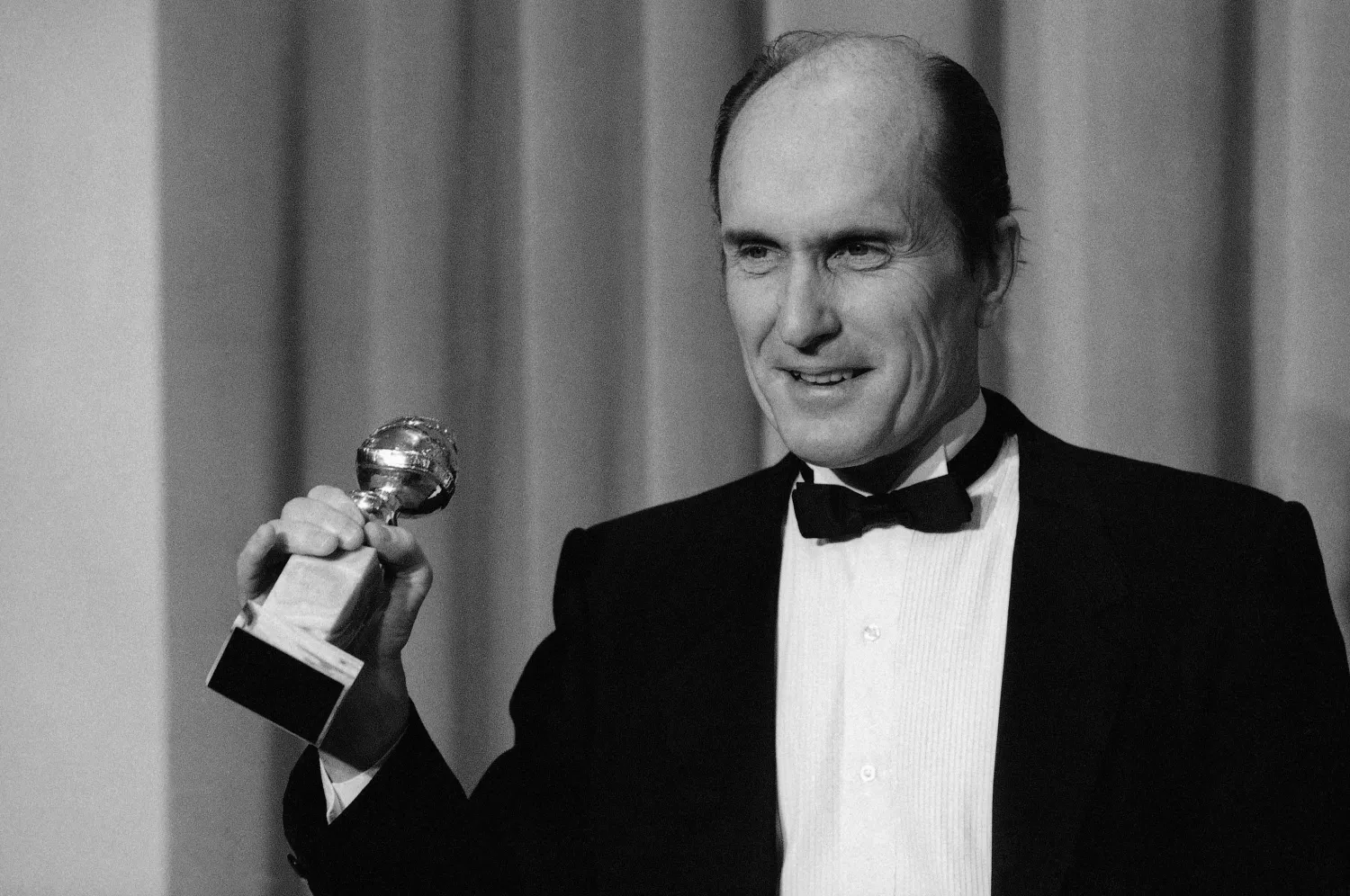

• إخراج: روبرت ألدريتش

• الولايات المتحدة (1982) | دراما

توفير هذا الفيلم النادر على أقراص دي ڤي دي مرمماً بعد 40 سنة على تحقيقه حدث صغير - كبير يتوّج رغبة من يريد الاستزادة من أفلام مميّزة في تلك الفترة ومن تلك الأعمال الجيدة والمنسية للمخرج روبرت ألدريتش.

أبطال هذا الفيلم ثلاث فتيات جميلات (لورين لاندون وفيكي فردريك وتراسي ريد) يمارسن المصارعة النسائية في الملاعب بكل ما فيها من قسوة وعنف وألم ذاتي، خصوصاً وإن كلاً منهن لديها حلم تريد إنجازه بعيداً عن هذا العمل بينما العمر يمر والمستقبل يمضي من دون دلالة واحدة تؤكد أنهن (أو إحداهن) ستحقق ذلك الطموح الذي تتطلّع إليه. رجل الأعمال الذي يديرهن (بيتر فولك) طيب الحاشية وجاد في عمله. خبير في سوقه وفي حياة الشوارع ويحمي فتأتيه بدافع من العاطفة الأقرب إلى الأبوية. وعلى الرغم من أنه لا يعترف بالطيبة الكامنة في ذاته، فإنه يدركها. وهو لا يهتم بأن تصرخ إحداهن في وجهه مدعية أنه فاشل، كإنسان. المهم هو ألا يتهمه أحد بأنه فاشل كمدير أعمال.

في المقابل، هناك الحرفة الرياضية التي تمارسها الفتيات. قساوتها والألم الشديد الذي عليهن تحمّله في سبيل لقمة العيش المفروضة، أمام جمهور ينتشي بما يراه، ويمارس نوعاً من السادية المكبوتة وهو يتابع مصارعات الحلبة بين الانتصار والهزيمة. وخلف كل ذلك، المدينة التي تبدو مثل غابة ممزقة بشوارع وجسور هي الفواصل بين كل أبنائها وأحلامهم المتباينة.

تصل الأحداث إلى ذروتها في الفصل الأخير، حيث ستقع مباراة حاسمة سيدركن بعدها المرحلة الصعبة التي تجاوزنها التي ستنتقل بهن من قعر الحياة إلى بعض قممها. تنتعش آمالهن ويزيّن المخرج هذا الانتعاش بمشاهد فرح قبيل أن ينتظر الفريق بشق النفس.

إنه نصر بالكاد يتجاوز الهزيمة. نصر لن يحقق أمانيهن، بل سيمدهن بمزيد منه من دون أن يضمن نجاح إحداهن في تحقيق الانتقال من وضعها هذا إلى ما هو أفضل.

كعادة أفلام ألدريتش، «كل ذلك الرخام» يحمل حزناً يواكبه حتى النهاية. كافة أعمال ألدريتش تنتهي إما بهزيمة أو بنصر يوازي الهزيمة. ما يزيد من قيمة هذا الفيلم حديثه عن أميركا والأحلام التي لا تتحقق. يحيط ببيئة رياضية قلّما شاهدناها على الشاشة ويتوجه ثلاث ممثلات هن، كشخصياتهن، طمحن يوماً لشهرة أكبر حجماً، لكنهن لم يبلغنها.