منذ أن هبط رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المُنفّي، درج طائرة الخطوط الأفريقية خلال زيارته إلى شرق ليبيا، وقدّم له رئيس أركان «الجيش الوطني الليبي» الفريق عبد الرازق الناظوري، التحية العسكرية، أيقن الليبيون أنهم أمام مرحلة فارقة من عمر هذا الوطن. وفي هذه المرحلة قد يودعون أجواء الحرب والكراهية ويستقبلون عهداً جديداً؛ آملين بتحقيق شيء من الديمقراطية، في ظل ما قطعه «الرئيس الجديد» على نفسه من تعهدات.

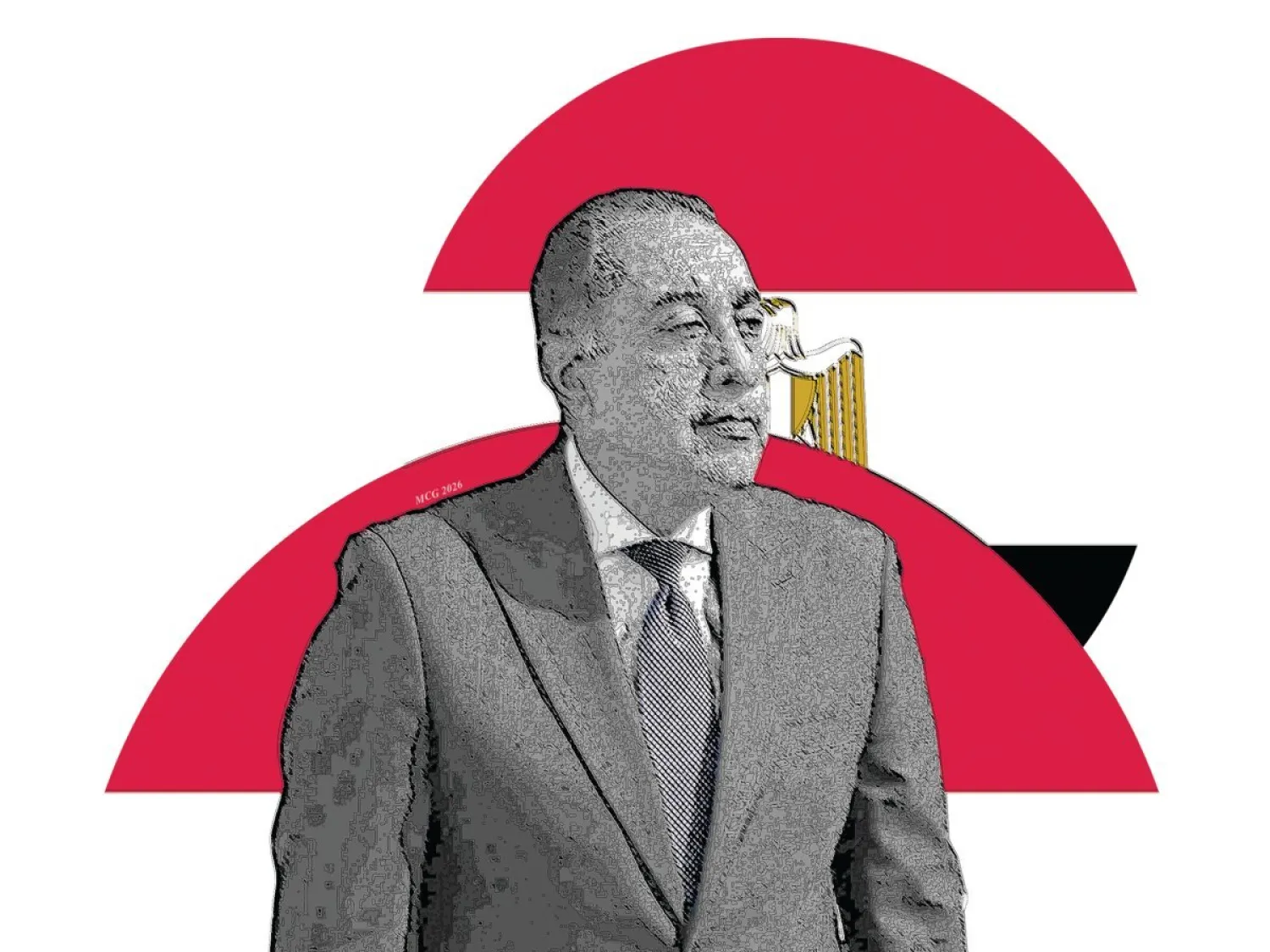

المُنفّي (45 سنة) كان قد فاز برئاسة المجلس الرئاسي في الانتخابات التي أجراها «ملتقى الحوار السياسي» الليبي برعاية أممية، يوم 5 فبراير (شباط) الماضي، مدينة جنيف السويسرية، ليضطلع بـ«مهام جسام» مع حكومة «الوحدة الوطنية» بقيادة عبد الحميد الدُبيبة، في مقدمتها «لمّ شمل» البلد المنقسم سياسيا، والمنهار اقتصادياً.

في مدينة طبرق، الموصوفة بـ«دار السلام» (أقصى الشرق الليبي)، ولد محمد يونس أحمد بشير بوحويش المُنفّي عام 1976، منحدراً من قبيلة المنفّه، التي انتمى إليها المناضل الراحل عمر المختار. ونشأ في بيت اتسم بالاهتمامات العلمية ونظم الشعر الشعبي؛ فوالده هو الدكتور الراحل يونس المُنفّي، أستاذ الإعلام بجامعة قاريونس الليبية، وعم والده هو المرحوم رجب بوحويش، صاحب القصيدة الملحمية الشهيرة «ما بي مرض غير دار العقيلة». وأما العقيلة هذه فهي قرية صغيرة غرب مدينة بنغازي حوّلها الاستعمار الإيطالي لليبيا، (1911ــ 1943(إلى معتقل كبير لمعارضيه قتل فيه آنذاك المئات من بينهم غالبية أجداد المنفّي، الذي نعاهم عم والده بقصيدته المشار إليها.

وفي مدينة طبرق الساحلية الهادئة، التي تبعد شرقاً عن العاصمة طرابلس قرابة (1300 كيلومتر) تدرّج المُنفّي في مراحل التعليم المختلفة حتى حاز درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة طبرق، بجانب سنوات أمضاها في فرنسا لاستكمال دراسته ضمن إحدى البعثات الليبية وفي فرنسا حصل على شهادة عليا في الهندسة.

- أيام فرنسا

تشكلت بدايات محمد المُنفّي، ككثيرين من الشباب الليبي على وقع التأثيرات الحماسية لـ«ثورة الفاتح من سبتمبر» التي قادها الرئيس الراحل معمر القذافي، عام 1969، وما واكبها من أحاديث عن العروبة والقومية العربية. وإبان وجوده في فرنسا كان من القيادات النشطة في رابطة الطلاب الليبيين الدارسين بباريس، وأكثر المدافعين حماسة عن «ثورة الفاتح»، والحالمين بمستقبل أفضل لليبيا.

ولم يمض وقت طويل حتى عاد المُنفّي من فرنسا، وانشغل ببعض الأعمال المتعلقة بدراسته وتخصصه. ثم اندلعت «ثورة 17 فبراير» عام 2011، لكنها كانت هذه المرة على نظام القذافي الذي رأى كثيرون من الشباب أنه «لم يعد يمثل طموحاتهم في التغيير». ومجدداً وجد المُنفّي نفسه داخل المعترك السياسي، عقب تولي «المجلس الوطني الانتقالي» السابق مقاليد الحكم مؤقتاً بقيادة الراحل الدكتور محمود جبريل. وبالفعل، رشح نفسه في انتخابات «المؤتمر الوطني العام» يوم 7 يوليو (تموز) 2012 ليفوز بعضويته، ثم يُرشّح رئيساً للجنة الإسكان والمرافق بالمؤتمر؛ ومن ثَم انضوى ضم كتلة «الرأي المستقل» وهي كتلة كانت قليلة العدد نسبياً.

- «موقعة اليونان»

يُعد التعريف الحقيقي بمحمد المُنفّي لجموع الليبيين، إن لم يكن عربياً ودولياً أيضاً، خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى اليونان بقرار صادر عن المجلس الرئاسي في 31 يوليو عام 2018. ومع إقدام فائز السراج، رئيس «حكومة الوفاق الوطني» في حينه يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 على توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل بشأن ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، لحماية ما رأته أنقرة «حقوقها في البحر المتوسط» اضطرت الحكومة اليونانية إلى إلغاء اعتماد المُنفّي لديها تعبيراً عن غضبها. وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس على الأثر أن أمام المُنفّي مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، قبل أن يصف اتفاق السراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه «انتهاك سافر للقانون الدولي».

من هنا أصبح المُنفّي مادة إعلامية وخبراً رئيسياً على الفضائيات المحلية والإقليمية، خصوصاً المناوئة لـ«حكومة الوفاق الوطني» حينئذٍ. إلا أن الرجل، الذي لم ترغب أثينا في إبقائه على أرضها سفيراً، خاض تجربة أكبر جعلت منه «رئيساً مؤقتاً» لليبيا، وفق الخريطة الأممية لتفعيل الحل السياسي في ليبيا، وفازت قائمته في الانتخابات التي أجريت وقائعها في جنيف بـ39 صوتاً متغلّبة على قائمة كانت تضم رئيس مجلس النواب عُقيلة صالح ووزير الداخلية في «حكومة الوفاق» فتحي باشاغا بفارق 5 أصوات.

وعلى متن طائرة الخطوط الأفريقية، المملوكة للدولة الليبية، وصل المُنفّي من الخارج إلى مطار بنينا ببنغازي، في أول زيارة له للبلاد منذ اختياره رئيساً للمجلس الرئاسي. ووفقاً لمتغيرات السياسة، وقف الفريق الناظوري رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي على مَدْرج الطائرة محاطاً بمجموعة من العسكريين في شرف استقبال الرئيس الشاب، وفور هبوطه سلّم الطائرة حياه الناظوري بالتحية العسكرية، في اعتراف بموقعه الرسمي الجديد. وفي ذلك رمزية اقتراب ليبيا من عتبة العبور إلى «دولة جديدة» استهلت بشائرها بإجراءات «اتسمت بشيء من الديمقراطية»، وأنتجت سلطة مدنية، حتى وإن كانت مؤقتة.

- انتقادات للمُنفّي

في الحقيقة لم يعبأ رئيس المجلس الرئاسي الجديد كثيراً بالانتقادات اللاذعة التي طالته من سياسة ونشطاء في غرب ليبيا؛ كون زيارته الأولى، بعد عودته كانت إلى مدينة الرّجمة معقل «الجيش الوطني الليبي» وقائده المشير خليفة حفتر؛ وذلك لأن السفير السابق يعمل وفق خطة أن ليبيا، التي تضم نحو سبعة ملايين نسمة، «لا بد أن تصبح جسداً واحداً» بعيداً عن الانقسامات السياسية والتحزبات الجهوية التي عانت منها قرابة 10 سنوات.

مع هذا، تساءل منتقدوه: «كيف يبدأ المُنفّي مباشرة مهامه بزيارة حفتر، الذي خاض حرباً على العاصمة وألحق بها أضراراً»؟ ورأوا أن هذه «بداية غير مبشّرة من رئيس مجلسهم الرئاسي الجديد»! وكان بين أشد المنتقدين لتلك الزيارة خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى الدولة.

من جهة ثانية، فإن المُنفّي، الذي ما أن انتهى من زيارة الرّجمة، انتقل إلى طبرق مسقط رأسه، وهناك في استقباله شخصيات عسكرية وسياسية، في مقدمتهم رئيس أركان سلاح الجو الفريق الركن صقر الجروشي، وأعيان المدينة والمشايخ والوجهاء. ومن هناك بدأ المُنفّي تعهداته الكثير بالعمل على ملفات عدة مع حكومته لحل تعقيدات الأزمة الليبية، لكنه فعلياً ركز على ثلاث عقد، هي: توحيد المؤسسة العسكرية على أُسس مهنية وعقيدة وطنية خالصة، وإجراء مصالحة وطنية للمّ شمل ليبيا، وتجهيز ليبيا للانتخابات المقبلة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قبل أن يسلم السلطة للسلطة المنتخبة بعد ذلك وفقاً للخريطة الأممية.

ثم أنه فور عودة المُنفّي إلى العاصمة طرابلس العاصمة بادر إلى القيام بزيارة، برفقة نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، إلى مدينة سبها عاصمة إقليم فزّان، قلب الجنوب الليبي، الذي يشكو سكانه من «الإقصاء والتمييز». وفي سبها وجد حفاوة بالغة لكونه أول مسؤول كبير يزور هذا الجزء القصي من البلاد، غير أن الزيارة لم تقنع جلّ أهل الجنوب؛ إذ اعتبرها الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزّان ومدنها، أنها تأتي في إطار «مجاملة وقطع ملام»!

- شبهات «الأخونة»

في سياق آخر، من قبيل المُناكفة السياسية، استبق كثيرون مجيء المُنفّي إلى السلطة، فتحدثوا عن أن هيمنة لتنظيم «الإخوان» على «ملتقى الحوار السياسي» أتت به والدبيبة إلى سدة الحكم. وادعى هؤلاء أنه قبل تكليفه العمل سفيراً في أثينا، كان عضواً في «المؤتمر الوطني العام» الذي يغلب عليه النفوذ الإخواني، عبر حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية للتنظيم. غير أن هذا الزعم فنّده جمال شلوف، رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، قائلاً «باعتباري من طبرق، وبحكم معرفتي الشخصية بالمُنفّي، فإنه لا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، لا فكراً ولا توجهاً، وإنما لا يؤمن بإقصائهم».

ونفى شلوف أن يكون رئيس المجلس الرئاسي الجديد قد انتمى في وقت ما إلى «كتلة الوفاء للشهداء» في «المؤتمر الوطني»، بل كان في كتلة «الرأي المستقل». وبرهن على بعده عن تنظيم «الإخوان» بأنه «عمل على فتح منظومة علاج جرحى القوات المسلحة أثناء فترة عمله سفيراً في اليونان... وما أعرفه أنه يتواصل مع القوات المسلحة كما يتواصل مع بقية الأطراف، وهو على علاقة طيبة معهم».

- احترم «ثورة فبراير»

واستطراداً، الملاحظ أن «الرئيس الشاب، الذي أقسم على احترام (ثورة فبراير)، يتَبِع دبلوماسية منفحته داخلياً وخارجياً من دون إقصاء لفصيل، أو تفضيل لمدينة على أخرى». بل دأبه العمل وفق قاعدة «لا إقصاء أو تمييز بعد اليوم، والكل مشارك في بناء ليبيا الجديدة». حقاً، بدا أنه يخط خطوطاً عريضة للدبلوماسية الليبية في الآتي من الأيام بعيداً عن حالة «العشوائية والمحاباة» التي سمحت بـ«تعيين المحاسيب والمقربين» في مناصب دبلوماسية. وبموازاة ذلك، لفت المُنفّي أيضاً في مناسبات عدة إلى ضرورة احترم السيادة الليبية كأساس للتعاملات المستقبلية معها.

وخطب المُنفّي ذات مرة في كلمة متلفزة، «كل الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية والإقليمية بلسان الشعب الليبي... نحن مُقبلون على مرحلة جديدة، نتطلع فيها لاستكمال عملية التحوّل الديمقراطي. وهذا يستوجب من المجتمع الدولي الإيفاء بالتزاماته تجاه شعبنا، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتقيد بها، كوضع حد للتدخلات الخارجية السلبية، وحظر توريد الأسلحة، والحفاظ على الأموال والأصول الليبية المجمّدة، وتقديم الدعم الفني الذي تتطلبه المرحلة».

ولمزيد من التأكيد على انفتاح الرجل، فإنه أعرب عن تطلعه لبناء علاقات خارجية وثيقة قائمة على الشراكة والمصالح المتبادلة، واحترام السيادة وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأمام قضاة المحكمة الدستورية العليا بطرابلس، وقف المُنفّي مؤدياً اليمن الدستورية، في خطوة نادرة لليبيا، وأقسم أنه «سيعمل على تحقيق أهداف (ثورة 17 فبراير)، واحترم مبادئ الإعلان الدستوري، ومراعاة مصالح الشعب رعاية كاملة، المحافظة على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها».

- التكلّم بالفرنسية

ختاماً، الحاصل الآن، أنه بات لليبيا سلطة جديدة. وهي تسلمت الحكم في تقليد ذكّر الليبيين بما فعله رئيس الوزراء الراحل الدكتور عبد الرحيم الكيب، عندما تنازل طواعية عن السلطة لخلفه علي زيدان. وأمام عدسات المصوّرين والإعلاميين تسلّم محمد المُنفّي مهامه في مشهد وصفه بـ«التاريخي» في دلالة على سلاسة التداول السلمي للسلطة. وغادر فائز السراج منصبه، مستقلاً سيارته، بعدما سلّم السلطة للمُنفّي والدبيية، منهياً بذلك قرابة خمس سنوات من الحكم، منذ تشكلت حكومته في فبراير عام 2016 بموجب «اتفاق الصخيرات» (الموقع في المغرب) يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015 بدعم أممي.

وفيما يشبه الوعود الضمنية غير المتفق عليها، أجمع ليبيون على ضرورة منح المجلس الرئاسي وحكومته وقتاً كافياً لترتيب الأوراق، وإدارة «التركة الثقيلة» التي خلفتها «حكومة الوفاق الوطني». وسادت حالة من الارتياح والتفاؤل بين جميع الأوساط السياسية والاجتماعية، المُعربة عن ابتهاجها بمكالمات هاتفية جرت بين المُنفّي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عبّر فيها عن ترحيبه بالسلطة التنفيذية الجديدة. وترجم دبلوماسيون ليبيون ووسائل إعلام محلية هذه الفرحة، بالقول «إن المُنفّي لم يكن في حاجة إلى مترجم وهو يتلقى مكالمة ماكرون، فرئيسنا يتقن اللغة الفرنسية، ويتكلمها بطلاقة».

محمد المُنفّي... أمام «ثلاثة تعهدات» لحل معضلات ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي الجديد يعمل وفق قاعدة «انتهى زمن الإقصاء»

محمد المُنفّي... أمام «ثلاثة تعهدات» لحل معضلات ليبيا

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة