لم يكن الحب على اختلاف تجلياته تفصيلاً بسيطاً في حياة البشر، أو ترفاً زائداً يمكنهم الاستغناء عنه متى رغبوا في ذلك، ولكنه العاطفة المتصلة بوجودهم اتصال القلب بوريده، والصخرة التي تعصمهم من التفتت والانحلال، والمعين الدائم الذي من دونه تتحول حياتهم إلى صحراء. على أن ذلك الأكسير السحري الذي عقدت الخليقة عليه أكثر رهاناتها صلة بالفرح والأمل والانتشاء بالحياة، لم يكن ليحضر في الأعم الأغلب إلا مقروناً بالمأساة أو مهدداً بالموت. ذلك لأن الحب العميق، إذ يأنف من أواسط المشاعر ليقيم عند الذرى الأخيرة لدورة الدم وخفقان القلب وغليان المسام، يستنفد طاقة الجسد على التحمل ويضعه في مواجهة مكشوفة مع الموت المتاخم. كما أن الحب، بما هو رغبة متعذرة في امتلاك غير الممتلك، هو من بعض وجوهه ضرب من القتل، سواء كان ذلك عن عمد أو عن غير عمد. فامرؤ القيس في معلقته يخاطب حبيبته معاتباً بالقول: «أغرّك مني أن حبك قاتلي\ وأنك مهما تأمري القلب يفعلِ؟». وغالباً ما تتحول عيون النساء المعشوقات عند العرب إلى أداة للقتل المتعمد، كما عند امرئ القيس نفسه: «وما ذرّفت عيناك إلا لتضربي\ بسهميك في أعشار قلبٍ مقتّلِ». وكذلك هو الأمر عند جرير، الذي ينقل واقعة القتل إلى خانة التعميم، فيهتف قائلاً: «إن العيون التي في طرفها حوَرٌ\ قتلننا ثم لم يحْيين قتلانا». وكما هو الحال مع ضربة الشمس، التي تودي بالمرء إلى الجنون أو الموت في بعض الأحيان، فإن من يصاب بضربة الحب، لا بد وأن يلاقي المصير نفسه، كما حدث لعشاق بني عذرة، أبرزهم عروة وقيس وكثيّر وجميل.

إن أي عودة متفحصة إلى تراثنا الشعري والأدبي، كما إلى التراث العالمي، لا بد أن تقدم لنا شواهد كثيرة حول علاقة الحب بالموت والمرض من جهة، وبالجنون والاختبال من جهة أخرى. وقبل أن يتحدث سيغموند فرويد عن العلاقة الوثيقة بين الحب والموت أو بين الإيروس والتاناتوس، كان بشار بن برد يرى في موت المرأة التي أدمت قلبه، الحل الأقل كلفة لمأزق الحب وآلامه المبرحة، فيهتف قائلاً: «من حبها أتمنى لو يصادفني\ من نحو قريتها ناعٍ فينعاها\ كيما أقول: فراقٌ لا لقاءَ لهُ\ وتضمر النفس يأساً ثم تسلاها». وفي «مصارع العشاق» لأحمد بن الحسين السرّاج، يظهر المحبون بوصفهم كائنات متصدعة وسريعة العطب، ويبدو الحب أقرب إلى المرض منه إلى أي شيء آخر. ومع أن وباء كورونا لم يكن، وفق ما نعلم، معروفاً آنذاك، فإن الظواهر التي ينسبها المؤلف للعشاق، من بينها التعرق وارتفاع الحرارة وارتفاع نبض القلب وضيق النفس وتسارعه، ليست بعيدة تمام البعد عن ظواهر الوباء الذي يضرب العالم اليوم. لا بل كثيراً ما كان موت العاشق، إذ يباغته جمال محبوبته الصاعق، يأتي على شكل شهقة سريعة تغادر من خلالها الروح قميص الجسد الناحل. وقد بات النحول المرَضي أقرب إلى الصورة النمطية للحب الرومانسي في الغرب، حيث اختلط الدنيوي بالديني، وافتتن الشعراء بالفتيات المسلولات أو شديدات النحول، أو المفرطات في صفرتهن.

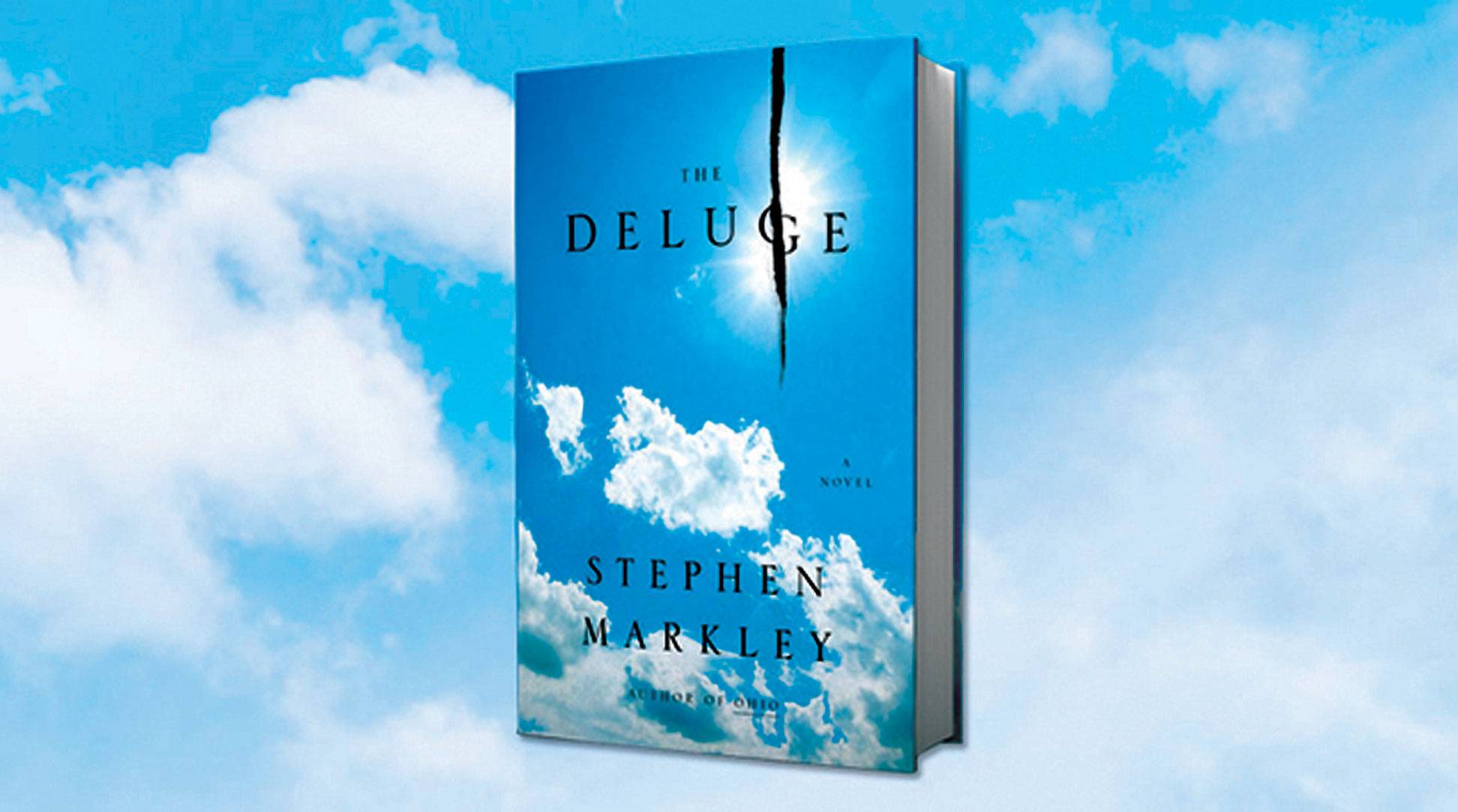

كما أن الرواية، من جهتها، تقارب الموضوع نفسه، وتُظهر أن الحب غير المتحقق، مقروناً مع الجمال، لا بد أن يضع المحب على طريق الهلاك. ففي عمله المميز «موت في البندقية» يروي توماس مان قصة الكاتب الستيني غوستاف أشنباخ، الذي غادر مسقط رأسه ميونيخ، ليبحث في المدينة الإيطالية الخلابة عما يوفر له السبيل إلى الراحة والطمأنينة الوادعة من جهة، ويوفر له سبيل الكتابة واستعادة جذوة الإبداع المتضائلة، من جهة أخرى. لكن لقاءه بالمراهق الوسيم تادزيو يغير كل المعادلات، ويضعه أمام مأزق الاختيار الصعب بين الحياة والكتابة، حيث يشعر أن كل كتب العالم لا تستطيع أن تمنحه ذلك الألق المنبعث من وجه المراهق الفتي الجالس قبالته. وإذ تضرب الكوليرا أحياء المدينة وممراتها المائية المتداخلة، يفقد الكاتب الكهل أثر الفتى الوسيم وعائلته، ثم ما يلبث أن يصاب بعدوى الوباء المستشري، ويقضي بين أزقة المدينة الملوثة، ضحية لركضه العقيم خلف سراب الجمال الذي يتعذر امتلاكه. وإذا كان توماس مان يرسم من خلال روايته صورة قاتمة لأوروبا المهددة يومها بوباء الفاشية المتنامي، فقد بدا عمله الروائي في الوقت ذاته، استشرافاً مبكراً لما سيُلحقه وباء كورونا بالمدينة وجوارها من خسائر وأضرار كارثية محققة. أما رواية غابرييل غارسيا ماركيز الشهيرة «الحب في زمن الكوليرا»، فلم تكن من جهتها سوى تأكيد إضافي على مقولة فرويد المعروفة حول الصراع الأبدي بين الحب والموت. واللافت هنا أن فكرة الكوليرا لم تكن جزءاً من متن الرواية ووقائعها المتعاقبة، ولم تدخل على خط الأحداث إلا في الفصل الأخير منها، حيث اختار فلورنتينو أن يقضي شهر عسله مع حبيبته فيرمينا على متن إحدى السفن، طالباً من القبطان البقاء في النهر، ورفع شارة الكوليرا على صارية السفينة، حتى إذا سأله القبطان: إلى متى ؟، أجابه العاشق العجوز: إلى الأبد.

لطالما انشغل دارسو الحداثة العربية ونقادها، من جهة ثانية، بموضوع الأسبقية الزمنية التي نسبها بعضهم إلى نازك الملائكة، وبعضهم الآخر إلى بدر شاكر السياب. وبمعزل عن البلبلة النقدية التي سبّبها الالتباس القائم بين تاريخ كتابة قصيدتي «هل كان حباً؟» و«الكوليرا»، وتاريخ إحالتهما للنشر، فإن أحداً من الباحثين لم ينتبه على الأرجح إلى أن النصين التأسيسيين اللذين استهل بهما بدر شاكر السياب ونازك الملائكة مشروع التحديث الشعري في العالم العربي، كانا يدوران حول ثنائية الحب والموت، التي تحدث عنها فرويد في كشوفه الرائدة حول التحليل النفسي، التي قاربتها رواية ماركيز. صحيح أن صاحبي «أنشودة المطر» و«قرارة الموجة» لم يفعلا ذلك عن سابق تصور وتصميم، حيث الشعر ينبثق من مناطق اللاوعي الأكثر ظلمة وتعقيداً، ولكن هذا الانبثاق بالذات هو ما يعطي للمصادفة بُعدها الاستثنائي ورمزيتها الخاصة. ولعل السياب الذي أصر على أن يضع لقصيدته «هل كان حباً» تاريخاً محدداً هو 29 - 11 - 1946، كان يهدف إلى إقامة الدليل الملموس على أنه سبق بأشهر عدة قصيدة الملائكة المؤرخة في أواخر عام 1947. أما على المستوى الفني والأسلوبي، فإن القيمة الأهم لقصيدة السياب تتمثل في جانبها الإيقاعي، الذي يكسر نظام الشطرين الخليلي وينقل القصيدة من نسق الأبيات المتماثلة إلى نسق مختلف تحدده المعاني والصور والأفكار. لكن القصيدة في جوانبها الأخرى لا تختلف كثيراً عن بواكير السياب المفعمة بالشجن الرومانسي والهواجس العاطفية الموزعة بين الافتتان بالمرأة المعشوقة وبين الشكوك والغيرة المؤرقة: «كم تمنى قلبي المكلوم لو لم تستجيبي\ من بعيدٍ للهوى أو من قريبِ\ آه لو لم تعرفي قبل التلاقي من حبيبِ\ أي ثغرٍ مسّ هاتيك الشفاها\ ساكباً شكواه، آهاً ثم آها\ غير أني جاهلٌ معنى سؤالي عن هواها\ أهْو شيءٌ من هواها، يا هواها\ ليت قلبي لمحة من ذلك الضوء السجينِ\ أهْو حبّ كلّ هذا ؟ خبّريني».

على الطرف الآخر من المعادلة، تطأ نازك الملائكة بخطى واثقة أرض الحداثة البكر، مسهمة بذلك في «تأنيث» الشعرية العربية التي كادت أن تكون لقرون خلت، حكراً على الرجال وحدهم. لكن اختيار جائحة الكوليرا لتكون موضوعاً لمغامرة نازك الحداثية الأولى، لم يكن أمراً بلا دلالة. إذ إن النبرة الرثائية للقصيدة تُظهر أن الشاعرة تستكمل، ولو عبر وعيها الباطني، الدور الذي أناطه المجتمع الذكوري بالمرأة الشاعرة منذ زمن الخنساء، والمتمثل بالرثاء والندب والتحسر، عدا استثناءات «إباحية» قليلة شكلت ولادة بنت المستكفي ذروتها الأكثر جرأة. وإذا كانت القراءة النقدية المتأنية لقصيدة نازك لا تكشف عن فتوحات رؤيوية وتعبيرية نوعية، فإن تفكيك البيت الشعري التقليدي ليس بالأمر العارض في عالم عربي ظل لقرون طويلة يربط الشعر بالفحولة، ويرى في العمود الشعري جزءاً من مقدساته الثابتة التي لا يجب أن يطالها التغيير.

وإذ تختار الشاعرة بحر الخبب للتعبير عن الفاجعة، فإن هذا الاختيار لم يكن تحاشياً للأوزان «الذكورية» الصارمة فحسب، بل لأنه يتساوق مع حركة النفس المشظاة، ومع مشاهد الموت الجماعي التي يستجيب لها القلب بأقصى خفقانه: «أصغِ إلى وقع خطى الآتينْ\ في صمت الفجر، أصخْ\ أنظرْ ركْب الباكينْ\ موتى موتى، ضاع العددُ\ موتى موتى، لم يبق غدُ\ الكوليرا في كهف الرعب مع الأشلاءْ\ في صمت الأبد القاسي، حيث الموت دواءْ\ ألموت الموت الموت\ في شخص الكوليرا القاسي ينتقم الموتْ».

السياب ونازك الملائكة استهلا الحداثة العربية بقصيدتين عن الحب والكوليرا

قبل أن يكتب ماركيز رائعته الروائية بعقود

نازك الملائكة

السياب ونازك الملائكة استهلا الحداثة العربية بقصيدتين عن الحب والكوليرا

نازك الملائكة

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة