يأمل كثيرون أن يكون الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن آخر مسؤول أممي يتولى شأن التفاوض من أجل خروج سوريا من محنتها المتطاولة، وأن تسفر الجهود الدولية عن نهاية للعنف، وإعادة المهجرين، والتفاهم على حل سياسي بعد ثماني سنوات من القتل والتهجير والانهيار الاقتصادي ناهيك من مختلف أنواع التدخل العسكري الأجنبي، المباشر وغير المباشر. وكانت الخطوات الأخيرة التي وافق عليها النظام وفريق «الائتلاف» الذي يمثل طيفاً من أطياف المعارضة السورية تتعلق بإنشاء لجنة دستورية مهمتها التفاوض على إقرار دستور جديد للبلاد.

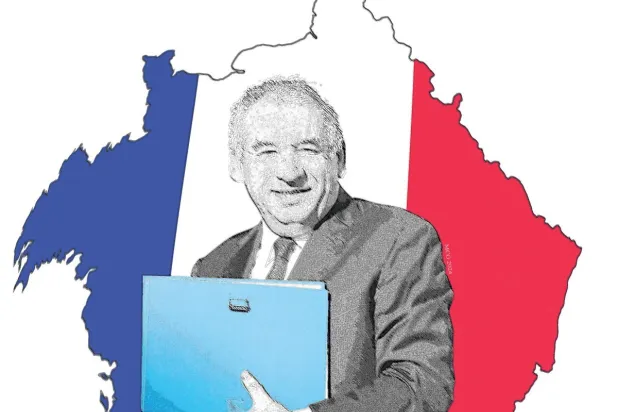

أحدث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، منذ تعيينه في هذا المنصب، فرقاً واضحاً في طريقة التعامل مع واحدة أصعب الأزمات التي تعصف في الشرق الأوسط والعالم. وهو أنجز أخيراً جزءاً من المهمة التي خنقت الجهود الدبلوماسية لسلفه السياسي السويدي - الإيطالي ستافان دي ميستورا واستعصت على من سبقه المخضرم الجزائري الأخضر الإبراهيمي، وخذلت أولاً الأمين العام للمنظمة الدولية الراحل كوفي أنان. غير أن الطريق لا تزال طويلة الآن أمام هذا الدبلوماسي النرويجي بعد إعلان الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية، استناداً دائماً إلى القرار 2254.

استفادة من دروس التاريخ

لقد استفاد بيدرسن من دروس التاريخ في الواقعية السياسية وانطلق من واقع يتغيّر على الأرض.

تحرك وفقاً لـ«عدة الشغل» المتوافرة لديه، وأبرزها القرار الذي رسم ملامح «خريطة الطريق» الواجب اتباعها لإيجاد تسوية للحرب الطاحنة المتواصلة منذ نحو ثماني سنوات، فضلاً عن بقية القرارات الدولية ذات الصلة، من دون أن ننسى طبعاً «بيان جنيف 1» لعام 2012.

بيدرسن يدرك أن الحفر كثيرة وبعضها عميق للغاية بين الأطراف المعنية. وهو يتحرك بين الأطراف المتنازعة التي هي: داخلياً، حكومة النظام السوري، وأطراف المعارضة على مختلف مشاربها المشتتة هنا وهناك... تتماهى معها أو فيها جماعات مصنفة إرهابية في لوائح الأمم المتحدة جزء منها جاء من خارج الحدود.

وخارجياً، هناك جيوش لدول كبرى على الأرض، بعضها من وحدات الجيش الأحمر الروسي وبعضها الآخر من القوات الأميركية التي تقود تحالفاً دولياً لمحاربة الجماعات الإرهابية على امتداد العراق وسوريا. وأيضا هناك، كما بات القاصي والداني يعرف جيداً، تشارك القوات الإيرانية من «الحرس الثوري» ومن ميليشيات تابعة له مثل «حزب الله» اللبناني و«العصائب» العراقية وغيرها، في المقتلة السورية الدامية.

وفي مكان ما، بل وفوق أمكنة عديدة، تمارس إسرائيل، على عادتها ومن دون إذن، حق «التبختر العسكري» في أجواء سوريا وعند مرتفعات الجولان المحتل، وربما أبعد. وأخيراً، وليس آخراً، تضخم قرص «الجارة الشمالية» تركيا في «عرس» الموت السوري لتسيطر عملياً على المزيد من الأراضي في هذا البلد العربي.

ظروف بالغة الاستثنائية

يعمل بيدرسن تحت ظروف بالغة الاستثنائية، إذاً. إلا أنه يعرف أيضاً كيف ذاق الشعب السوري مرارات كثيرة... ذلك الذي أرغمه نظام البعث بقيادة آل الأسد على تجرّع سموم القهر والاضطهاد، ثم عمل على «سحق» الثورة الشعبية التي قامت ضده وبدأت سلمية اعتراضية في مدينة درعا بأقصى الجنوب السوري. لقد قتل، بحسب تقديرات المنظمات الدولية أكثر من نصف مليون من السوريين خلال السنوات الثماني الماضية، بينما تصل الحصيلة وفق تقارير غير رسمية إلى نحو مليون. كذلك لجأ الملايين إلى دول الجوار. تحوّلت مدن عامرة، مثل حلب وحمص، إلى خرائب عششت فيها الجماعات الإرهابية التي ولدت في الداخل على أيدي إرهابيين أجانب. وبالتالي، تحوّلت سوريا أرضاً خصبة لـ«حروب الآخرين» - تماماً مثلما حصل في لبنان من منتصف السبعينات إلى نهاية الثمانينات من القرن الماضي، ولكن بأضعاف مضاعفة.

«اللجنة الدستورية»... وغيرها

يعمل غير بيدرسن على جبهات عدة في محاولة لتسيير عجلة لا بد منها من أجل إنهاء الحرب. وبالإضافة إلى «اللجنة الدستورية»، التي يرتقب أن تعقد أول اجتماعاتها في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، سيسعى المبعوث الدولي إلى تحريك ملف السجناء والمفقودين والمخطوفين، أملاً في بدء بناء أجواء من الثقة بين أطراف الحرب محلياً.

ومن المتوقع، أن يستفيد الدبلوماسي النرويجي المجرّب من عمله سابقاً كممثل خاص للأمم المتحدة في جنوب لبنان بدءاً من عام 2005. وللعلم، قبل ذلك كان بيدرسن مدير قسم منطقة آسيا والمحيط الهادئ في دائرة الشؤون السياسية لدى المنظمة الدولية. وبهذه الصفة، عمل على ملفي عملية السلام في الشرق الأوسط والعراق.

أيضاً سيكون بمقدر الموفد الأممي الجديد التعويل أيضاً على خدمته بين عامي 1998 و2003 كممثل لبلاده لدى السلطة الفلسطينية. وهو، بالمناسبة، تولّى بين عامي 1995 و1998 مناصب عدة في وزارة الخارجية النرويجية في أوسلو، منها منصب كبير الموظفين في الوزارة. كما تجدر الإشارة إلى أنه عمل كدبلوماسي أيضاً في كل من الصين وألمانيا. وفي العام 1993، كان عضواً في الفريق النرويجي خلال «محادثات أوسلو» السريّة التي أدت إلى توقيع «إعلان المبادئ» والاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. ثم إنه كان بين عامي 1993 و1995 مديراً للمعهد النرويجي للعلوم الاجتماعية التطبيقية، مركزاً على مسوح الظروف المعيشية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

بطاقة هوية

ولد غير أوتو بيدرسن في العاصمة النرويجية أوسلو، يوم 28 سبتمبر (أيلول) من عام 1955، أي أن عمره اليوم 64 سنة. ولقد تلقى تعليمه فيها، وهو يحمل درجة الماجستير في التاريخ. أما على الصعيد العائلي، فهو متزوج وأب لخمسة أولاد.

بدأ العمل في وزارة الخارجية النرويجية عام 1985، ورقي عام 1997 ليصبح رئيس دائرة في الوزارة. وهو اليوم يسير على خطى عدد كبير من الدبلوماسيين الذين عملوا في مهام مختلف مع منظمة الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى أن الأمين العام الأول للمنظمة كان النرويجي تريغفي لي (1896 - 1968)، الذي تولى منصب الأمانة العامة بين 1946 و1952 عندما خلفه دبلوماسي اسكندنافي آخر هو داغ همرشولد.

تعيينه للمهمة الحالية

يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أعلن أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة عن قرار تعيين بيدرسن، موفداً خاصاً له وللمنظمة الدولية وجامعة الدول العربية لمعالجة الأزمة السورية، وذلك خلفاً للدبلوماسي الإيطالي – السويدي ستافان دي ميستورا الذي كان قد تولى المهمة في يوليو (تموز) 2014. وبالفعل، حصل التسلم والتسليم بين الرجلين في مطلع العام الحالي، وبذا ورث بيدرسن عبئاً ثقيلاً لم ولا يخفف منه فشل المنظمة الدولية، أولاً في وقف القتال في سوريا، وثانياً في فرض تسوية حقيقية مبنية على مخرجات مفاوضات جنيف الأولى عام 2012. ثم مفاوضات جنيف الثانية عام 2014، وهي ما عُرف لاحقاً بـ«مسار جنيف».

التطورات والمبادرات والتصعيد

«مسار جنيف» الذي ارتبط بمساعي كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة أبصر النور كجملة من المبادرات والخطط الهادفة إلى تسوية النزاع الذي تفاقم بعد الانتفاضة الشعبية على نظام الرئيس بشار الأسد في مارس (آذار) 2011 في سياق الانتفاضات المشابهة التي شهدتها كل من تونس ومصر واليمن وليبيا. وكان واضحاً من البداية، ولا سيما، بعدما اختار النظام سلاح القوة المفرطة مواجهة الانتفاضة التي بدأت في مدينة درعا بمنطقة حوران في أقصى الجنوب السوري.

استمر القمع الممنهج، واتسع مع اتساع رقعة الاحتجاجات التي تحولت إلى انتفاضة مسلحة بعد انشقاق عناصر من الجيش السوري وتوافد متطوعين ومسلحين من خارج سوريا للمشاركة في المواجهات، منضمة إلى الفريقين... أي قوات النظام وقوى الانتفاضة – أو الثورة – ومعها المنشقون عن الجيش، الذين أسسوا في حينه «الجيش السوري الحر».

الولايات المتحدة باشرت بفرض عقوبات على النظام ثم جمدت أرصدة الحكومة، في حين وقفت روسيا مع الأسد منذ البداية، معتبرة أن ما تشهده مؤامرة تنفذها جماعات إرهابية. وتجسد الموقف الروسي الداعم للنظام عملياً لأول مرة عندما استخدمت روسيا ومعها الصين حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب النظام بالوقف الفوري لأعمال القمع المسلح. وتكررت الفيتوهات الروسية والصينية لاحقاً دعماً للقمع، ثم تصعيد القمع. أما على الصعيد العربي فقد اتخذت جامعة الدول العربية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 قراراً بتعليق عضوية سوريا في الجامعة.

ومع تكرار روسيا والصين استخدام «الفيتو» داخل الأمم المتحدة، وتصاعد القمع ضد المدنيين، أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في دمشق خلال الأسبوع الأول من فبراير (شباط) 2012. ويوم 16 فبراير التقى الأمين العام السابق للمنظمة الدولية كوفي أنان الذي بات موفداً خاصاً لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة بممثلي النظام والمعارضة السوريين في تركيا وبحث معهم إنهاء العنف وإطلاق المحتجزين والمسجونين. وفي أبريل (نيسان) عقد اجتماع في إسطنبول بتركيا لمجموعة «أصدقاء سوريا» اعترفت فيه رسمياً بـ«المجلس الوطني السوري» ممثلاً شرعياً للشعب السوري.

غير أنه وسط تفاقم العنف، أعلن أنان تنحيه عن مهمته، كما انشق رئيس الوزراء السوري رياض حجاب وانضم للمعارضة، التي عجلت من إجراءات تنظيم مؤسساتها وتجمعاتها بالتوازي مع تصاعد القتال وحدة الانقسام الدولي. ويوم 26 سبتمبر (أيلول) أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أن لدى واشنطن دلائل على استخدام النظام أسلحة كيماوية ضد المناطق المدنية، وفي الشهر التالي زار السيناتور الجمهوري البارز جون ماكين مناطق سيطرة المعارضة داخل سوريا. ثم في شهر يونيو (حزيران) أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن نظام الأسد «تجاوز الخطوط الحمراء» في استخدامه السلاح الكيماوي ضد خصومه الذين كانوا يناشدون واشنطن دعمهم بالسلاح لمواجهة الدعم الروسي للنظام، ناهيك من تدخل الميليشيات التابعة لإيران في القتال بجانب قوات النظام. غير أن بيان «الخطوط الحمراء» لم يعقبه أي إجراء فعال من قبل إدارة أوباما، ومع هذا الموقف... تصاعدت ثقة القوى الداعمة للنظام بأن واشنطن لن تفعل شيئا مؤثراً على الأرض لدعم المعارضة.

آستانة بديلاً لجنيف

نتيجة تراجع واشنطن عن معاقبة النظام، في أعقاب رفض البرلمان البريطاني تأييد لندن التدخل العسكري ضد الأسد، شجعت موسكو على تعزيز الجسر الجوي التسليحي لقوات النظام والعمل سياسيا على نسف «مسار جنيف» الداعي ضمن ما دعا إليه إلى «مرحلة انتقالية» بعد تغيير السلطة في دمشق. والحقيقة أن موسكو رفضت أصلاً كل مُخرجات جنيف، لكن إحجام واشنطن عن اعتماد الحسم، دفع الروس للاستعاضة عن «مسار جنيف» بمبادراتها الخاصة التي تجسدت في مسارين بديلين هما «مفاوضات آستانة» بشراكة إيرانية - تركية ثم «مفاوضات سوتشي».

ومع إعلان الولايات المتحدة، مجدداً، أن هدفها إزاء سوريا بات التصدي لخطر إرهابيي «داعش» الذين ظهروا فجأة في الساحة السورية وتمددوا ودمروا وجعلوا من مدينة الرقة لفترة من الزمن عاصمة لهم، صعدت موسكو من حضورها العسكري، فبات في خريف 2015 حضوراً مباشرا ثم مشاركة فعلية في القتال... أيضاً بحجة قتال «الجماعات الإرهابية المتطرفة». وعام 2016 ساعد الروس قوات النظام على السيطرة على مدينة حلب، وبعد ذلك أكملوا دعمه للسيطرة على كامل منطقتي الغوطة ووادي بردى.