نشر الإعلامي الدبلوماسي السعودي تركي الدخيل، يوم الثلاثاء (28 - 5)، مقالاً في «الشرق الأوسط» بعنوان «ربع شاعر». وهذا العنوان مثيرٌ لأننا نحن معشر الشعراء نعتقد أن هذا العنوان ينطوي على شتيمة هائلة للشعراء ذوي المواهب البسيطة، أو معدومي الموهبة الشعرية، ولكنهم يُصرَّون على أنَّهم شعراء، ويواصلون مسيرتهم بهذا التخثر الشعري الذي لا تنفعه كل عمليات القسطرة النقدية، ولا فتح صدر القصيدة، أو تبديل شرايينها بشرايين من قصيدة النثر، أو الشعر المترجم.

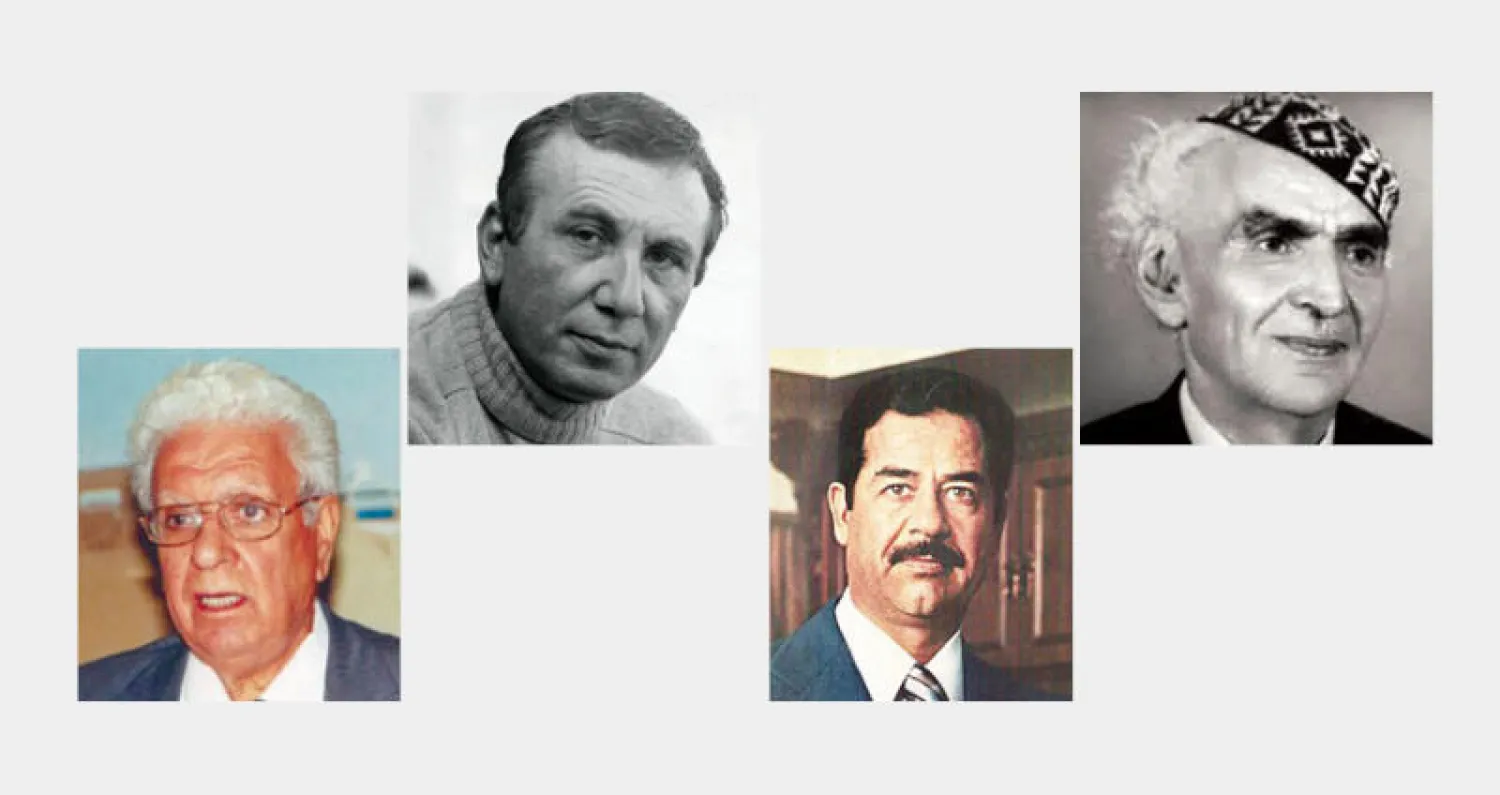

ولكن بعد قراءة هذا المقال، وهو مقال شيِّقٌ رائقٌ، تبيَّن أنَّ «ربع شاعر» هو عنوان فيه من الطرافة والأريحية ما فيه، ذلك أنَّ الزاوية التي عالجها في هذه المقالة زاوية مختلفة، تنتصر لروح الشعر المتسللة لكل الأرواح اللائبة، وتناقش بأريحية عالية مهابة الشعر وقدسيته، والسحر الذي يكمن فيه، بحيث يلهث كثير من الناس خلفه، ولا يقبلون بلقبٍ دون لقب الشاعر، حتى لو كانوا تجاراً، أو رجال دين، أو رجال سياسة، وإلَّا ما الذي يدعو شخصاً مثل «صدام حسين»، وفي نهاية حكمه للعراق، أنْ يكون شاعراً، ويكتب نصوصاً شعرية، ويتعلم العروض، ويقرأ في الأوزان الشعرية، حتى أنَّ القصيدة التي قرأها في خطابه بعد اليوم الأول من قصف الأميركان بغداد بالصواريخ، في العشرين من مارس (آذار) 2003، والتي أذكر منها (أطلق لها السيف لا خوفٌ ولا وجلُ - أطلق لها السيف وليشهد لها زحلُ)، يُروى أنَّها لصدام حسين، إذ لم يخرج لنا أي شاعر بتبني هذه القصيدة، فأي جنون يمارسه هذا الشخص؟ وما الذي يضيفه الشعر للحكام؟ وهناك المئات من رجال الدين لم يكتفوا بالفقه والأصول والعقائد، إنما راحوا ينظمون الشعر، ويُصرَّون على كتابته، علماً بأنَّ معظم ما كتبوه هو شعرٌ باهتٌ باردٌ لا قيمة فنية فيه.

كذلك هناك أسماء مهمة في عالم الفكر والفلسفة والمعرفة ركبوا موجة الكتابة الشعرية، على جلالة قدرهم المعرفي، وأصرَّوا على أنْ يكونوا شعراء، علماً بأنَّ خزينهم من الفلسفة يفوق موهبتهم الشعرية التي تقف عند حدود الوزن الخارجي، وكيفية السيطرة عليه، ومنهم على سبيل المثال الفيلسوف العراقي الدكتور حسام الدين الآلوسي الذي التقيتُه في أحد الأيام، وأصرَّ على أن يقرأ شعراً ضمَّنه معظم أفكاره في الفلسفة والمعرفة، ولكنه شعرٌ خالٍ من الحرارة والعاطفة، إلا أنه يُصرُّ على لقب الشاعر، وقال لي - وقتذاك - إنَّه يعبِّر بالشعر عن أفكاره الفلسفية أكثر من تعبيره بالنثر، وهذه مسألة شائكة من الصعب الوقوف عندها، وتحليل دوافعها ونزعاتها.

ولدينا نماذج مختلفة من هذا النوع الذي يكتب كلاماً يظنُّ أنَّه شعر، ويطلب من الجميع تصديق ذلك، ولنا بكتَّاب الخواطر مثالٌ مهمٌ على هذا الأفق من النظر والتصور بأنهم أصبحوا شعراء، كما أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي فتحت باب الاستسهال الشعري على مصراعيه، فانعدمت الحدود وتلاشى الرقيب القابع في الصحف والمجلات، وأصبح النشر مفتوحاً للجميع، بل إن المنشور الممول يصلك شئت أم أبيت، والجمهور يصفق باللايكات والفولو والتعليقات، وبهذا لا يمكن أنْ تقنع من لديه آلاف المتابعين الذين يعلقون له حين ينشر نصاً باهتاً بأنَّه نصٌ عظيمٌ، لا يمكن أنْ تقنعه بأنَّه غير شاعر، ومن الصعب جداً جداً أنْ يتراجع، ويعترف بنفسه من ظن أنَّه أصبح شاعراً، وهو ليس كما يظن، وهي مسألة تحتاج إلى شجاعة اعتراف، كما تحلَّى بها تركي الدخيل الذي تجاوز عقدة الشعر، وبالشعر نفسه نصحاً وحكماً إلى ما يستطيعه، واستطاعته كانت في محلها، فالأفق الذي انتقل إليه ليس أقل شأناً من الشعر، فالكتابة لا تقتصر على الشعر، إنَّما هي عوالم متعددة، لذلك تجاوزها، ونجح في الإعلام، والكتابة بشكل عام.

إنَّ مقالة الدخيل درس أخلاقي قبل أنْ تكون درساً فنياً، فهي تدعو إلى التخصص، وأن على المرء أنْ يفهم ويعرف بالضبط توجهه لينجح فيه، وأذكر أن أحد أصدقائي كان يتحدث عن أستاذه عالم اللغة والنحو العلامة الدكتور خليل بنيان، حيث كان يقول لطلابه، وهو على أبواب التقاعد نهاية التسعينات، إنَّه كان يكتب الشعر، وينشر بعضاً منه أيام الخمسينات والستينات، أيام كان شاباً، ولكنَّه قرأ مرة لـ«نزار قباني» قصيدة، وذكر الجملة أو التركيب الذي أبهره، فترك الشعر بسببها، إذ يقول حين قرأت «طعم الحريق» لنزار قباني، عرفت أني أسير باتجاه مغاير للشعر، وأني في منطقة أخرى تماماً غير الشعر، فترك الشعر من لحظتها، واتجه للدرس النحوي واللغوي، وأصبح أحد أهم اللغويين والعلماء في اختصاصهم.

ولكن الغريب في الأمر أنَّ هناك شخوصاً قليلين يعترفون بأنَّ الشعر ليس ميدانهم، فينصرفون لميادين أخرى يُجيدون اللعب فيها، والصراخ بصوتٍ عالٍ واضحٍ، وفي هذا الخصوص هناك طرائفُ كثيرة سمعتُها من شعراء كبار سُخر منهم، ولكنهم واصلوا حياتهم الشعرية، فمرة كان يتحدث لنا الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد، قائلاً إنَّه ذهب بدعوة من السياب ليلتقي شلة شعراء الحداثة، نهاية الأربعينات، في أحد مقاهي بغداد، وكان رشيد ياسين أحد هؤلاء الشعراء الذين جمعتهم هذه الجلسة؛ يذكر عبد الرزاق أنَّ السياب قدمني لهم، وهم يتعرفون عليه لأول مرة، وقرأتُ نصاً أو نصين، ومن ثم انسحبت من المقهى وغادرت. وبعد مدة، يذكر له رشيد ياسين أنَّه قال للسياب بعد انصراف عبد الرزاق إن هذا الشخص يصلح أنْ يكون «كصاب» (صاحب محل قصابة)، ولا يمكن أنْ يكون شاعراً، يقول ذكرها لي فضحكنا. ولكن بعد سنوات دارت، استمر عبد الرزاق عبد الواحد، فيما تراجع مشروع رشيد ياسين الشعري لأسباب كثيرة، قد تكون السياسة على رأسها، حتى وصل الحال برشيد ياسين أنْ يمسك بعبد الرزاق من على جسر الأحرار، أو جسر الجمهورية، ليرميه في دجلة، لولا السياج الحديدي الذي منعه، وذلك لأنَّ رشيد ياسين استكثر على عبد الرزاق بعض الزهو الذي طفح على عبد الرزاق بعد طباعة كم ديوان، ونجاحات في مهرجانات ومؤتمرات أدبية، فقال له عبد الرزاق، بعد سخرية ياسين، إننَّي كنتُ أركض خلفكم، ولا أرى إلَّا غباركم، أنتم شعراء الريادة، فأسرعت بحصاني لعلَّي أرى ظلالكم، فرأيت بعضاً منها، ومن ثم أسرعتُ وأسرعتُ فرأيتكم، ولحقت بكم، وبدأت أركض معكم، وها أنا بعد سنوات قليلة من لحاقي بكم، التفت خلفي فلا أراكم، وفي تلك اللحظة أمسك رشيد ياسين بعبد الرزاق عبد الواحد ليرميه في دجلة لولا السياج. ويروى أنَّ أحد شعراء الدرجة العاشرة - إذا صح هذا التصنيف - وقف على رأس الجواهري في بغداد، وأنشد بين يديه قصيدة، وطلب من الجواهري أنْ يعترف به شاعراً، ولكنَّ الجواهري حاول أنْ يتخلص بكل الطرق من الاعتراف به، لكنَّه لم يستطع الفكاك منه، فقال له «عيني الشعراء ثلاثة: الأول شاعر، والثاني شاعر عظيم، والثالث شعرور، فأما الشاعر فقد أخذتُها لي، وما تبقى من الصفات تقاسم بها أنت والمتنبي»، ولهذا فالشعر لا يحتمل المناطق الرخوة، فإما أنْ تكون شاعراً حقيقياً، وتشكل إضافة للجمال والتحدي الفني، وإما أن تتنازل عن صفة الشاعر، إذ لا داعي لكتابة الشعر الباهت من الأصل، والتحول إلى مناطق أخرى من الكتابة، لأنَّ «ربع شاعر» لا تسد رمق هذه الحياة الصاخبة، ولا تقنع امرأة جميلة بالحب.

- شاعر عراقي