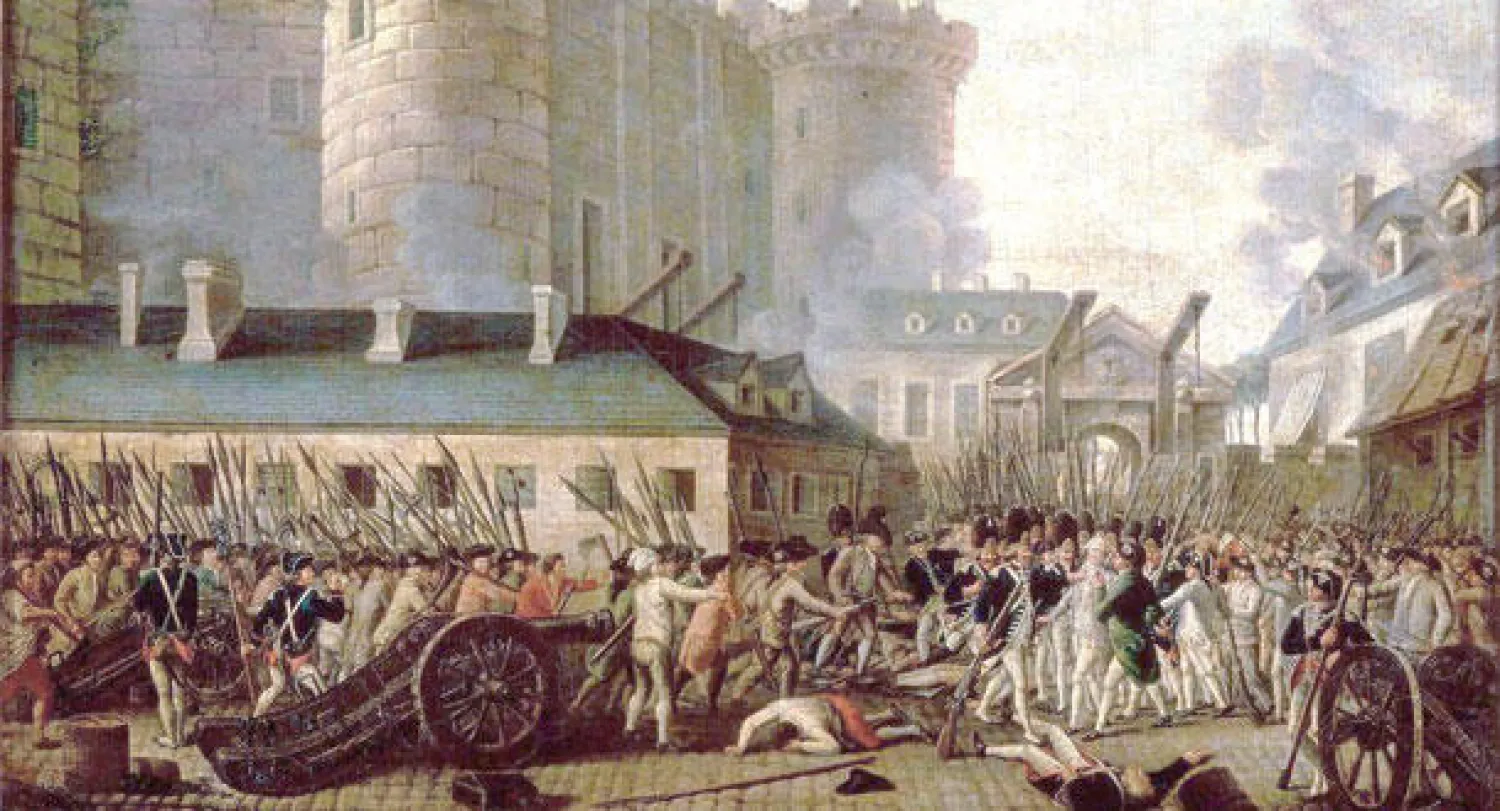

تابعنا على مدار الأسابيع الماضية كيف تطورت الثورة الفرنسية من الفكرة ممثلة في آراء جان جاك روسو، إلى مراحل التذمر الشعبي، إلى الحراك الفعلي ضد النخبة السياسية، ثم دور الجمعية الوطنية (البرلمان) في الاستيلاء على مقاليد السلطة في البلاد والتخلص من الملكية ومعها أسرة «البوربون» الحاكمة، وما تبع ذلك من سيطرة التيار المتطرف في الجمعية والمعروف باسم «اليعاقبة» بقيادة «روبيسبيير»، وكيف انتهى هذا الحكم بحمامات من الدماء على المقصلة وأمام طوابير الإعدامات العسكرية، إلى أن جاءت حكومة «المديرون الديركتوار» أو «الحكماء»، لتسقط بعد سنوات قليلة ويحل محلها حكم القناصل الثلاثة؛ على رأسهم نابليون بونابرت الذي انفرد بعد ذلك بالحكم إمبراطورا للبلاد في عام 1804، ولكن يبقى السؤال الأساسي الذي سعى كثير من المؤرخين للإجابة عنه، وهو: لماذا انحرفت الثورة الفرنسية فدارت لتستبدل إمبراطورا بملك، بعد 15 عاما؟

حقيقة الأمر أن الإجابة عن هذا السؤال تكاد تكون مستحيلة، فالتركيبات الاجتماعية والسياسية ومساراتها أمر يصعب أن نُقيم مسيرته بشكل جامع مانع، ولكن في التقدير أن الثورة الفرنسية على الرغم من أنها نجحت في وضع مبادئها على الورق، فإنها فشلت في تنفيذها على أرض الواقع، فظلت ثورة مبادئ أكثر منها واقعا سياسيا الذي انقلب نحو الديكتاتورية لقرون تالية. والتقدير أن هذا جاء لعدد من الأسباب؛ على رأسها:

أولا: أن الثورة منذ بدايتها حتى صعود نابليون لسدة الحكم كانت تمر بأزمة تطبيقية حقيقية ناجمة عن ضعف الخبرة وعدم وجود تجارب سابقة يمكن الاستعانة بها، فلقد كان الفكر الثوري واضحا منذ بداية الثورة سواء في دستور 1792 أو في «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» أو في الدساتير التي تلتهما، كما أن المبادئ مثل «المساواة» و«الإخاء» و«الحرية» كان معترفا بها من الجميع، ولكن أحدا لم يكن يعرف كيف ينفذها على أرض الواقع!، فالتخلص من الملكية ليس معناه نجاح الثورية، فالمؤسسية التي تلت الملكية كانت ضعيفة جدا ولم تكن لديها الخبرة الكافية لإدارة البلاد، فحكومة الجمعية الوطنية لم تكن أهلا لها، شأنها شأن أزمة حكم البرلمان في إنجلترا قبلها بقرابة قرن من الزمان. كذلك، فإن حكومة «الأمن العام» ممثلة في «روبيسبيير» أو «حكومة المديرين» لم تكن لديها الخبرة أو القدرة على التحرك أو حتى الرؤية لدفع البلاد قدما، فكانت كلها مؤسسات سياسية ضعيفة للغاية أمام أحداث كبيرة للغاية.

ثانيا: أن أحد الأسباب الأساسية التي دفعت نحو انحراف الثورة الفرنسية على الرغم من ثبات مبادئها، كان محاولات بعض الساسة الفرنسيين دفع البلاد نحو تحولات وتغيرات سريعة وجذرية لم يستطع الشعب التماشي معها أو هضمها، فكان لا بد من لفظها، فلقد أتى التغيير سريعا، ثم جاءت محاولات فرض أنماط مختلفة من الفكر والعقيدة المتطرفة لتفسد على الثورة اعتدالها وقدرتها على الاستمرار، فالشعوب لا تتغير بسهولة، بل تحتاج لوقت طويل أكثر من سرعة ظهور الأفكار، فلقد فرضت المؤسسات الثورية المتعاقبة أنماطا اجتماعية غير مقبولة لأغلبية العامة، وعلى رأسها محاولة القضاء على الديانة الكاثوليكية كرها في مؤسسة الكنيسة ورجالها فيما كان أشبه بحركة ردة ممنهجة، وهو أمر يصعب قبوله في دولة استقرت فيها الديانة المسيحية لقرب الألفية والنصف، وهو ما أدخل الشعب في حالة حرب داخلية ليس فقط على مستوى الضمير الفردي، ولكن بين أبناء الشعب الواحد؛ بل والأسرة الواحدة، ففكرة استبدال عقيدة تدعو إلى المنطق بالمسيحية كانت بداية انهيار هذه الثورة، فالدين عند الشعوب من المقدسات السامية التي ليس من السهل اقتلاعها كما تُقتلع ألقاب النبلاء في الثورات. كذلك نجد هناك فشلا واضحا في مجالات عديدة، وعلى رأسها السعي لطمس كل ما هو سابق على الثورة، حتى إنه جرى ابتداع تقويم جديد، وهي كلها أمور أدخلت الشعب الفرنسي في حالة صدام بين حاضره من ناحية؛ وماضيه وعقيدته من ناحية أخرى، فأخرج ذلك منهم العنف والتشدد والكبت من كل الاتجاهات.

ثالثا: لقد تكالبت عوامل تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع العنصرين السابقين ليخلقوا بيئة فرنسية ثورية غير مواتية، فواقع الأمر أن النظام الجديد ورث عن القديم انهيارا في الميزانية، وحالة قحط عام، وندرة في الخبز، ناهيك بدين حكومي واسع النطاق، وقد فشلت الإدارات المتتالية في التصدي لهذه المشكلة الاقتصادية في الوقت الذي كان فيه الشعب قد بدأ ينتظر نتائج ثورته، التي كان يُتوقع منها مزيد من الرفاهية بعدما جرى القضاء على النبلاء وطبقة الأغنياء، وتأميم الكنيسة، وهو ما لم يحدث، ولكنه وجد نفسه أمام نقص في الأغذية والحرب والديون والفوضى، ويبدو أن الفقر هو العدو الأول للثورات والاستقرار.

رابعا: لقد بات واضحا غياب القيادة السياسية الحكيمة في البلاد بعد الثورة، فحقيقة الأمر أننا لم نجد من الشخصيات البارزة من كان يتمتع بالقدرة على قيادة البلاد إلى الاستقرار، وإن وجدت هذه الشخصيات، فإن ما يمكن أن نسميه «سعرها السياسي»، أو قدرتها على التأثير في الشارع الفرنسي، كان ضعيفا إلى حدود كبيرة، فعلى الرغم من وجود شخصيات سياسية فذة مثل تاليراند، فإن الظروف الثورية لم تخدمه كثيرا، كذلك، فإن شخصية دموية مثل روبيسبيير أزهقت قدرة الفرنسيين على استيعاب مزيد من الدماء والخوف، ففقدت مصداقيتها مع كثرة الدماء. كذلك فإن شخصيات مثل «أبيه سييه» Abbey Sieyes» كانت له خلفية دينية في وقت كانت فيه الدولة تحارب المسيحية كما رأينا، وهي كلها أمور أدت في النهاية إلى تقزيم كل الشخصيات التي كانت على الساحة السياسية، وذلك في الوقت الذي استشرت بداخل المؤسسات الفرنسية الحاكمة والبرلمانية والمؤثرة ظاهرة ضعاف النفس والمغامرين والمنتفعين السياسيين والمتقلبين الذين رأوا لأنفسهم فرصة الوثوب على الثورة ومبادئها من أجل أطماعهم الشخصية.

خامسا: اتصالا بما سبق، فإن أحد الأسباب التي أدت إلى انحراف الثورة الفرنسية كان لجوء القيادات السياسية الفرنسية إلى ما هو معروف اليوم بسياسة «تصدير الثورة»، أي محاولة الحكومات الباريسية المتتالية تصدير مبادئ الثورة كما لو أنها أصبحت مسؤولة عن تغيير كل القارة الأوروبية وفرض النظام الثوري الجديد وتغيير مفاهيم الشرعية السائدة في هذه الدول الأوروبية ونظم الحكم بها، وهو ما وضعها في حالة صدام مباشر مع كل القارة الأوروبية، مما أدى لتشكيل تحالف من كل القوى الأوروبية التي رفضت قبول هذا النظام السياسي الجديد ضدها. وعلى الرغم من أن هذه الحروب ساهمت في جمع كلمة الشعب الفرنسي وتوحيد الصفوف تحت لواء الدفاع عن الوطن أمام العدو الخارجي، فإنه سرعان ما بدأت الجيوش الفرنسية تعاني الهزائم، فضلا عما مثلته هذه الحروب من إضعاف للهيكل الاقتصادي للدولة، ولم تستقر فرنسا اقتصاديا وماليا إلا بعدما أنهى نابليون هذا التحالف الأول ضد بلاده فنعمت فرنسا بالسلام.

سادسا: لقد أثبتت التجارب التالية للثورة الفرنسية أن الشعوب عندما تكون في حالة «سيولة ثورية» فإن حكمها يكون صعبا للغاية، وأخطر ما يصيب مجتمعاتها هو أن تكون طموحاتها أعلى بكثير من قدراتها على استيعاب التغيير، فالشعوب تتوقع النتائج السريعة وغير المشروطة في الوقت الذي لا يستطيع فيه السياسيون الحاكمون توفيرها، وهو ما يدخلهم في خلافات، فتعم الفوضى البلاد، وهذه سنة الشعوب في المراحل الثورية.

أيا كانت الأسباب التي أدت إلى الانحراف الذي أصاب الثورة الفرنسية، إلا أن حقيقة الأمر أن هذه الثورة كان لها أثرها الكبير والمباشر على العالم الخارجي، فأوروبا لم تعد كما كانت قبيل اندلاع الثورة الفرنسية، فلقد أدت هذه الثورة إلى كثير من المتغيرات على الساحة السياسية الأوروبية، بل إنه يمكن القول إن أوروبا وُضعت على طريق من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي يختلف بشكل كبير عن الطريق الذي كانت تسلكه من قبل، ولولا هذه الثورة لتغير منحى التاريخ.. ولكن لهذا حديث منفصل.

9:41 دقيقه

من التاريخ: الثورة الفرنسية في الميزان السياسي

https://aawsat.com/home/article/148576

من التاريخ: الثورة الفرنسية في الميزان السياسي

من التاريخ: الثورة الفرنسية في الميزان السياسي

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة