«مولانا جلال الدین الرومي» (بالفارسي: جلال الدين محمد بلخي) هو شاعر وصوفي كبير. ويعتبر «مولانا» أحد أعظم الشعراء في إيران، وعرف أيضا بـ«مولانا الرومي»، و«مولوي»، و«مولى الروم». وصادفت يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) ذكرى وفاة جلال الدين الرومي، حيث تقام احتفالات كثيرة في مناطق مختلفة بهذه المناسبة.

وقد أجرينا حوارا مع مدير جمعية «الحكمة والفلسفة» في إيران الدكتور غلام رضا أعواني بهذه المناسبة تطرق فيه إلى بعض الأبعاد الفكرية والمعنوية في شخصية «مولانا جلال الدين الرومي».

> منذ سنوات وتقام احتفالات وحفلات لتكريم «مولانا جلال الدين الرومي»، هل تساهم أنشطة الأوساط العلمية والأكاديمية في إيران في مأسسة عملية إجراء الأبحاث والدراسات حول «مولانا»؟

- لا أظن ذلك، فلا أجد اهتماما إيرانيا حقيقيا يليق بمكانة «مولانا» الذي يستحق أكثر من ذلك بالتأكيد. يلقى «مولانا» اهتماما عالميا كبيرا، كما أن عدد الكتب التي يجري نشرها بلغة الإنجليزية ولغات أخرى حول «مولانا» هو الأكبر مقارنة مع النسخ الفارسية.

ينشر موقع «أمازون» الإلكتروني على سبيل المثال أكثر من 200 كتاب حول «مولانا»، كما تحتفظ المكتبات وبائعو الكتب بكثير من الكتب النادرة والمميزة التي لا تكون كلها على المستوى نفسه، غير أن بعضها تتسم بجودة عالية. لقد تصدرت ترجمة أشعار مولانا من قبل شاعر أميركي قائمة الكتب الأكثر مبيعا طوال عشرة أعوام. وسبقت هذه الترجمة، أخرى قام بها المستشرق البريطاني رينولد نيكلسون، ويقال إن عدد مبيعات الترجمة الأميركية تجاوز أو بقي على مستوى الكتاب المقدس (الإنجيل). وهذا يدل على أن العالم المعاصر البعيد عن المعنويات يسعى لاستعادة هويته المعنوية.

قمنا بتنظيم «مهرجان مولانا الدولي» في طهران في 2007، إذ شارك فيه الكثير من أصحاب الفكر، والمثقفين الإيرانيين والأجانب، وقررنا حينها إنشاء سكرتارية دائمة تهتم بشأن «مولانا». ولم يبصر هذا المشروع النور وطواه النسيان بسبب إهمال المسؤولين الذين قاموا بإغلاق مقر السكرتارية. وما يشاهده الناس من أعمال ودراسات تتمحور حول «مولانا» هي أعمال واهتمامات فردية. وتنحصر غالبية التعليقات والدراسات حول مولانا في كتب الأدب الفارسي المدرسية.

> ما سر الاهتمام العالمي المميز بأشعار «مولانا»؟

- برأيي، يكمن السر في عولمة أفكار «مولانا» التي تتميز بـ«سموها الإنساني والإسلامي». تنسجم هذه الأفكار مع الفطرة البشرية التي تتجاوز الحدود الزمكانية. تتمحور أشعار «مولانا» حول المفاهيم الإنسانية الجوهرية، مثل الحب، والإيمان، والعدالة التي لا تختزل أبدا. للشيخ البهائي قصائد رائعة عن «مولانا»، منها:

لا أعلم ماذا أقول لأؤدي حق «مولانا»

فهو ليس من الأنبياء.. غير أنه لديه هذا الكتاب الرائع

«مولانا» لديه ديوان يدعى «المثنوي المعنوي» الذي قام فيه بتفسير القرآن الكريم وسر المعنويات، وجوهرها. يقدم الكتاب صورة عن الحق، ومعاناة الإنسان للوصول إلى حبه الأكمل وهو الله. لقد التقيت بأحد كبار شيوخ الصوفية في فترة شبابي، وكان أول سؤال قد وجهه إلي عما إذا قرأت ديوان «المثنوي المعنوي»، فقلت له: نعم قرأت بعضا منه. وبدأ يشجعني على إكمال القراءة، وقال لي إنني لا أتقن اللغة الفارسية ولكني كنت أتمنى إتقانها لأتمكن من قراءة أشعار «مولانا»، واستيعابها. وأضاف: «لو كنت ملما باللغة الفارسية، لكان يكفيني أن أقرأ قصائد (مولانا)، وهذا ليس كلاما مبالغا فيه».

تحظى أشعار «مولانا»، وكتابه «المثنوي المعنوي»، و«ديوان شمس التبريزي» الذي يرتكز حول الحب، والمعرفة، والقيم الإنسانية والإلهية، بقيمة كبيرة، وجديرة بالقراءة باللغة الفارسية. قد أصبحنا اليوم بحاجة إلى «مولانا» أكثر من أي وقت، ونحتاج إلى القيم المعنوية التي يتحدث عنها «مولانا» أكثر من العالم التقني الحديث في الغرب. أنا لا أقول إننا باستغناء عن التقنيات الحديثة في الغرب، ولكننا بحاجة ماسة إلى القيم المعنوية التي تروج لها الصوفية في إيران، و«مولانا» هو أكبر ممثل لهذه الحركة.

> كيف تصف قصائد «مولانا»؟ وإلى أي مدى تمكنت هذه الأشعار من التواصل مع القيم المعرفية للإنسان؟

- نلمس في قصائد «مولانا» نبرة من الجنون، والتمرد على ما يقيد الإنسان ويحرمه من القيم السامية. «مولانا» متمرد لا يريد الحياة في إطار القيود المعروفة، فهو، وفي قصائده، يتمرد على ما يربط الإنسان بالحياة المادية، ويقيده بأطر الحياة الاعتيادية. يطمح «مولانا» إلى تخلص الإنسان، وهو الذي نحتاج إليه في العالم الحديث. يسعى الأسير في قوة الانتظام التي يفرضها العالم الحديث إلى عصيان يتجلى في قصائد «مولانا».

إن عدد شعراء الصوفية الذين أبهروا العالم قليل جدا. لا أقول إننا لم نشهد شعراء عظماء خلال التاريخ بين البوذيين، والهنود، والمسيحيين، واليهود، غير أن عدد الذين أتقنوا هذا الأسلوب ووصلوا إلى شهرة عالمية ليس بكثير. ولا أظن أن لا ابن عربي ولا شانكارا يبلغان مستوى «مولانا» في التعبير عن سر المعرفة، والحقيقة. قال «مولانا»: «معنى العالم والوجود هو الحق تعالى», وتتجلى الصوفية الإيرانية في أشعار «مولانا» التي تعلمها من «شمس التبريزي»، إذ تعد العالم يقتصر على القيم المعنوية التي تتمثل في الذات الإلهية. فما أروع «شمس التبريزي» الذي تتلمذ «مولانا» على يديه، وتحول إلى عالم في المعنى والذات الإلهية. لن نتمكن من إيفاء حق مولانا كما يجب، بسبب عظمته التي لا يدركها إلا رب العالمين. إذ يقول «مولانا»:

إذا لم تستطع أن تسحب مياه البحر

فتذوقها لترفع عطشك

> كيف ينظر «مولانا» إلى الحب المادي الذي لم تتطرق إليه في القصائد الصوفية التي نقلتها عنه؟

- يقتصر الحب عند «مولانا» على الله تعالى. والحب في رأيه درّ نادر، بينما الحب المادي مصطنع. يقول «مولانا»: «إن لون النار أحمر بينما شرارتها بيضاء، والدخان الصادر عنها ناتج عن الخشب الذي يحترق». وهو يعتقد أن الحب المادي كالدخان، فيما حب الله هو حب نزيه. ويرى «مولانا» أن جوهر الإنسان يحمل صبغة إلهية، وحب الإنسان حب مصطنع، والجوهر هو الله تعالى. يكشف «مولانا» الحقائق والأسرار البشرية، لأن رب العالمين علم الأسرار للإنسان، فتجلت الأسرار الإلهية في ذات البشر. ولذا يمثل البشر، الذات الإلهية.

وهو يعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نتعلق بهذا الوجود الفاني، بل علينا التعلق بالله تعالى، فهو أبدي. ويتكون العقل البشري في رأي «مولانا» من قسمين: العقل الكلي الذي يمثل الحب الذي يمكن أن يكون مكتسبا. وأما العقل الجزئي أو الدنيوي فهو ما يتعارض مع الحب.

> إلى أي مدى تمكنت أشعار «مولانا» من الوصول إلى جمهورها؟

- تقوم العلاقة بين أشعار «مولانا» والجمهور على أساس الحب والتقارب، لأن القارئ لأشعار «مولانا» يشعر بالدفء والتقارب عندما يقرأها. تتكون أشعار «مولانا» من قصص كل منها لديها أبطالها الذين تربطهم بالجمهور علاقة عاطفية. ولكن هذا لا يعني أن العلاقة بين الأبطال في أشعار «مولانا» تقوم على أساس الغراميات البحتة. كما تتضمن العلاقة بين الأبطال في أشعار «مولانا» مفاهيم أخرى مثل الغضب، والحقد، والصراع. وما یحسم أمر العلاقة بين أبطال أشعار «مولانا» هو مكونات ناتجة عن ذات البشر، وليس عوامل قائمة على الأسس العلمية. تحظى القواعد العلمية في أشعار «مولانا» والعلاقة بين «أبطالها» بأهميتها الطبيعية ولا أكثر. إن خصائص البشر الجوهرية تساهم في تكوين هذه العلاقات. وفيما يتجاهل العالم المعاصر هذا الأمر، يظل الإنسان الذي يعيش في هذا العالم يبحث عنه، وعن أشعار «مولانا» التي تتمحور حول هذه الخصائص البشرية الجوهرية.

* صحافي إيراني

جلال الدين الرومي.. شاعر تمرد على الحياة المادية ودعا إلى القيم السامية

اهتمام عالمي يفوق اهتمام وطنه به

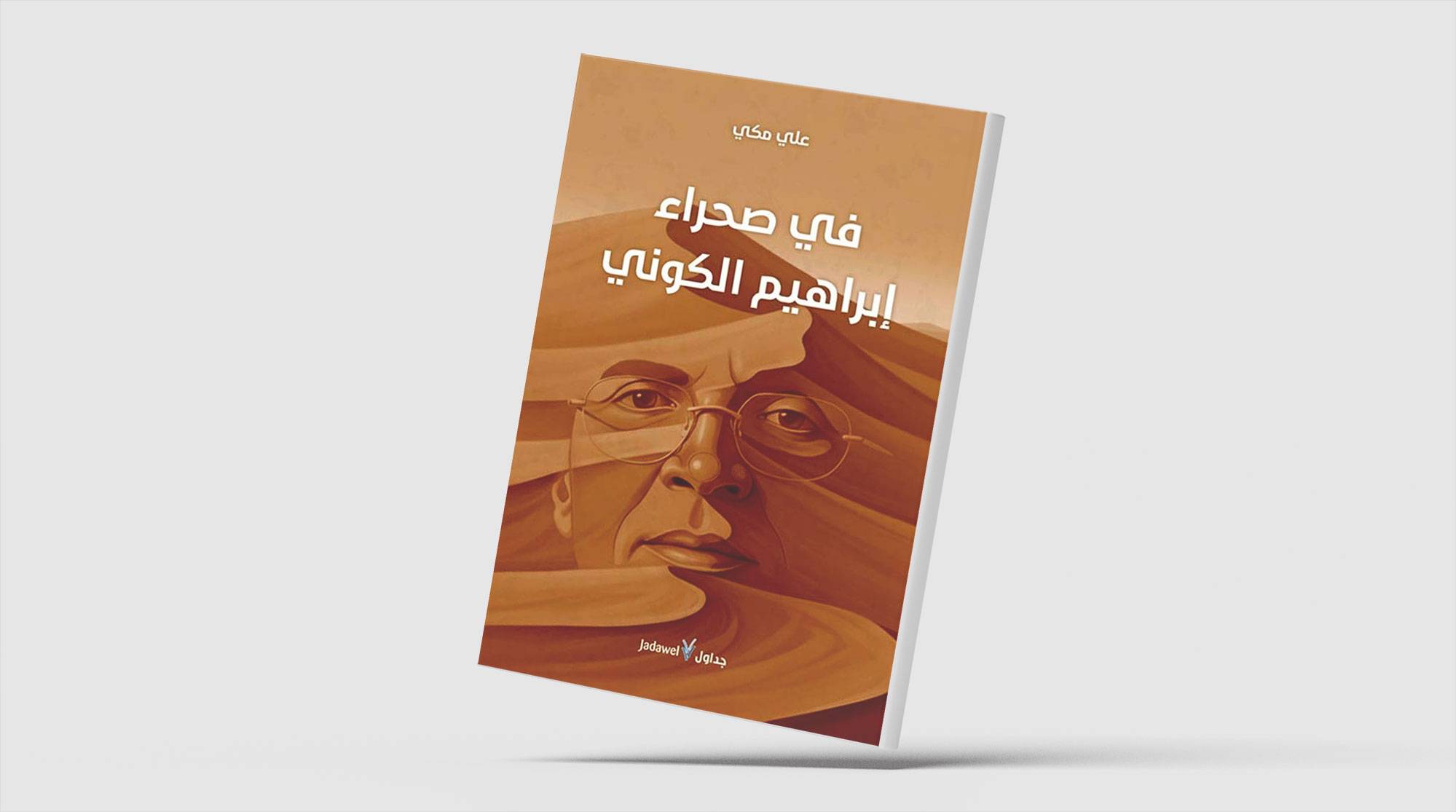

غلاف مختارات من قصائده مترجمة للعربية

جلال الدين الرومي.. شاعر تمرد على الحياة المادية ودعا إلى القيم السامية

غلاف مختارات من قصائده مترجمة للعربية

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة