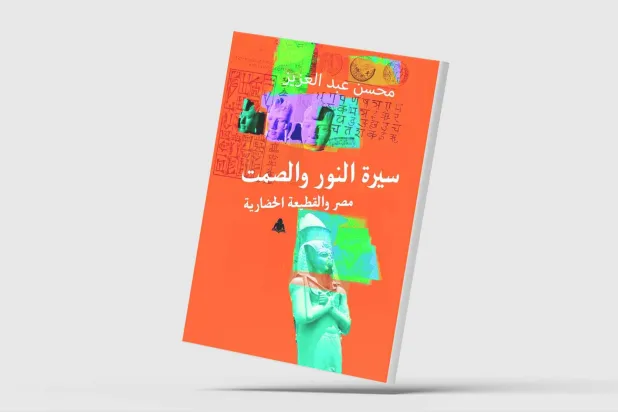

بعد فراق دام أكثر من ثلاثة عقود بيني وبين كتاب «الرد على الدهريين» للعلامة جمال الدين الأفغاني، الذي ناقشنا بعض أفكاره في المقال السابق، ولكن يبدو أن كلمات الأفغاني لا تزال لها صداها المنطقي والفكري اليوم كما كانت منذ قرابة قرن ونصف من الزمان، خاصة إذا ما أخذناها مع مقالاته المتناثرة ورسائله مع الفلاسفة الفرنسيين، وعلى الرغم من أن بعضها قد وارته السنوات، فإن لب القضية والمنهجية لا يزال قائماً، بل ويؤرقنا كمسلمين أمام الحملات المتعاقبة التي نستشفها إما عمداً ضد ديننا الحنيف أو في أغلبها عزوفاً عن مفهوم الدين كأساس للمجتمعات.

لقد كتب الأفغاني كتابه هذا في فارس وترجمه إلى العربية تلميذه النجيب الإمام محمد عبده، وكان هدفه الأساسي هو الرد على التيارات الأوروبية آنذاك وعلى رأسها ما أسماه «بالنيتشييرين Naturalists» أو المؤمنين بأن الطبيعة أخذت مجراها لبناء هذا الكون في إطار من فكر «نظرية التطور» لداروين وركيزتها الفكرية المتضمنة في مفهوم «الانتقاء الطبيعي Natural Selection» والذي بمقتضاه تقوم الطبيعة بانتقاء المخلوقات القوية القادرة على التطور في صراع مستمر حتى وصلنا إلى أحسن تقويم للإنسان والطبيعة، وقد اعتبرهم جزءاً من حركة يونانية قديمة تطورت مع الزمن حتى سعت لوضع قراءة علمية للكون ونشأته، فالعلم بالنسبة لهم أخذ موضع الدين ولم يعتبرهم الأفغاني حركة فكرية مجردة كما يدعون، واعتبر ظهورهم جزءاً من الجدلية المبنية على صراع الأفكار.

لم يقتصر الأفغاني هجومه على «النيتشيريين» وخطرهم على المجتمعات بل ضم إليهم مذاهب فكرية جديدة على رأسها الاشتراكية والتي كانت في بداية انطلاقتها ومعها التوجه «الفوضوي Anarchist»، فصنفهم الأفغاني على اعتبارهم خطراً مشتركاً على مجتمعاتهم لأنهم يضربون لب عقيدته الفكرية التي تضع الدين في بؤرة بناء المجتمعات كمصدر ليس فقط للعقيدة ولكن للقيم والسلوكيات والفضيلة، فبعد أن شرح أفكارهم وأهدافهم وصفهم بأنهم «ليسوا حكماء وليس هدفهم تنوير العقول» واعتبرهم «مصدر تخريب على أمتهم»، ونعتهم «بجرثومة الفساد».

لقد اعتمد الأفغاني على مذهب عقلي بدرجة كبيرة للتصدي لهذه الأفكار مستخدماً عدداً من أساسيات المنهج الأرسطي و«الديكارتي»، فرأى أن الكون لا يمكن أن يبنى على أساس مادي بحت ليكون مصدراً لهذا النظام الكوني المتقن، متقارباً بشكل كبير من منهجية «الفارابي» حيث أكد على أن العلة في نظام الكون عُلوية وسفلية، وهي التي تؤدي لاختلاف الصور والأشكال، وهو ما يستلزم من وجهة نظره ثلاثة عناصر أساسية هي المادة والقدرة والإدراك، ومن خلال التفاعل بينها يتطور الكون، وهو جزء في تقديره من المشيئة الإلهية، وهنا لا يكون الاختلاف بين فكر الأفغاني مع هذه المدارس مبنياً على اختلاف علمي فقط ولكن في الرؤية الكونية المؤسسة للكون ولنظرة الإنسان له باعتباره صانعاً للحضارة، ومن هذا المنطلق فقد أصر الأفغاني على أهمية الدين في المجتمع بأساسه الداعي للتوحيد، مؤكداً أن انتصار فكر هذه المدارس يؤدي إلى انتقاص الإنسان لوجوده، ويحض على انتشار النظرة الأنانية المطلقة والمنفعة البحتة بما يجعل الإنسان سهل «القولبة» أي وضعه في القالب المطلوب لخدمة الأهداف الاستعمارية الغربية السائدة في ذلك الوقت.

وحقيقة الأمر أن منهج هجوم الأفغاني على «النيتشيريين» يذكرني تماماً بنفس منهج الرد على «المدرسة السلوكية» في العلوم الاجتماعية في ستينات القرن الماضي والتي سعت لوضع منهجية تشرح العلية على أسس دراسة السلوك والخروج بأنماط تشرح النتائج، وقد فشلت هذه المدرسة واندثرت بلا عودة لأنه كما قال أحد منتقديها: «فإن معرفة عدد أوراق الشجرة لا يساعدك على فهم الشجرة أو كينونتها، ولكنه سيظل مجرد توصيف أجوف لها»، وتقديري أن الأفغاني استعان بنفس المنهج للرد عليهم، فقد يكون جانبه الصواب في أن هذه المدارس هدفها «قولبة» الشعوب وإخضاعها للاستعمار بقدر ما كانت جزءاً من الجدلية المتوقعة للطريق الفكري الذي سلكته أوروبا منذ عصر «إعادة البعث» مروراً بمذاهب عصر التنوير والعقلانية إلخ...

يمثل هذا الكتاب أساساً شبه علمي للرد على المدارس الناقدة للدين ودوره في المجتمعات باعتباره عامل ردة فكرية وعنصر تحول للمجتمعات إلى الرجعية المبنية على الشعوذة الذهنية والروحية، وقد استخدم الأفغاني منهجية علمية لا بأس بها في صياغة دفاعاته عن الدين، واضعاً بداية منهج علمي يساعد على حماية العقيدة من هجمات العقل المطلق، ولكنها منهجية لم تتبلور بالشكل المطلوب على مدار مائة وخمسين عاماً تالية، ولعلنا اليوم في حاجة إلى ما يمكن أن بصفه بـ«المدرسة الرشدية» أو «الفارابية الجديدة» نسبة إلى ابن رشد وأبي النصر الفارابي، فلكل داء دواء ولكل هجمة منهجية في الرد عليها، وذلك دون أي انتقاص من المدارس والتوجهات والمذاهب القائمة سواء التي تعتمد على الروح أو العقل للوصول إلى المولى عز وجل، ومع ذلك فتقديري أن من أعظم أعمال الأفغاني إلى جانب ذلك كانت رسائله في الرد على مهاجمي الإسلام والحضارة الإسلامية، ولهذا حديث آخر لاتصاله المباشر بنفس القضايا التي نتعرض لها اليوم كما حدث من قرن ونصف من الزمان.

8:27 دقيقه

بداية تطور منهجي لم يكتمل للدفاع عن الدين

https://aawsat.com/home/article/1375116/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86

بداية تطور منهجي لم يكتمل للدفاع عن الدين

الأفغاني وكتابه «في الرد على الدهريين»

بداية تطور منهجي لم يكتمل للدفاع عن الدين

مواضيع

مقالات ذات صلة

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة