قلما نالت شاعرة عربية، باستثناء الخنساء، من الحظوة والاهتمام المفرطين ما نالته الشاعرة العراقية الأشهر نازك الملائكة. وأغلب الظن أن الأمر عائد إلى ندرة الشاعرات العربيات وسط مجتمعات بطريركية بامتياز تسود فيها السطوة الذكورية على السياسة والفكر وقواعد السلوك ونظام القيم، وصولاً إلى قواعد اللغة وأحكامها النحوية والصرفية. لهذا السبب؛ فإن الاحتفاء بنازك الملائكة لم يستند فقط إلى القيمة الموضوعية والفعلية لنتاجها الإبداعي، بل بدا احتفاءً رمزياً بجرأة الشاعرة على انتهاك المحرمات وقدرتها على كسر «العمود» التقليدي الذي ربط الشعر بالفحولة، تاركاً للمرأة الأنثى دور الملهِمة لا الملهَمة والمنفعلة لا الفاعلة. صحيح أن اللاوعي العربي والمشرقي الجمعي أعطى لشهرزاد الحق في امتلاك لغة المشافهة السردية، حيث بدا الكلام عاصماً من الموت والصمت معادلاً له، لكن الصحيح أيضاً أن الكتابة والتدوين ظلّا في عهدة الرجل وطوع مخيلته وبنانه، عدا استثناءات قليلة بينها الخنساء وليلى الأخيلية وعشرقة المحاربية وولادة بنت المستكفي، وبعض جواري العصور القديمة وقيانها.

كان من الطبيعي إذن أن تلاقي مغامرة نازك الجريئة في كسر نظام الشطرين والتأسيس لما عرف بالشعر الحر كل ذلك الصدى الإيجابي الواسع في أوساط النقاد والقراء العرب المتعطشين إلى نموذج شعري أكثر حرية وتنوعاً من النموذج النمطي السائد. لكن انصباب الاهتمام على الأسبقية الزمنية بين قصيدة «الكوليرا» لنازك وبين قصيدة السياب «هل كان حباً؟»، ودون وضع القصيدتين في السياق الإجمالي لتجربتي الشاعر والشاعرة، يجعل مفهوم الريادة مقتصراً على الجانب الشكلي من التجديد. وبمعزل عن التداخل الحاصل بين تاريخ نشر قصيدة «الكوليرا» في نهايات عام 1947 وتاريخ نشر مجموعة السياب «أزهار ذابلة» في الآونة ذاتها، التي تتضمن قصيدته التفعيلية الأولى، فإن ما يعطي تجربة السياب بُعدها الريادي الأكثر رسوخاً ليس السبق الزمني وحده، بل استمراره حتى النهاية في رفد تجربته بأسباب التنوع والتجدد والثراء الرؤيوي والأسلوبي. ونازك التي تشير في كتابها النقدي «قضايا الشعر المعاصر» إلى عثورها على نماذج من الشعر الحر عائدة إلى علي أحمد باكثير وبديع حقي ولويس عوض، لم تغفل من جهتها حقيقة أن الريادة الشعرية لا تتحقق بفعل مغامرة شكلية عرضية بقدر ما هي ثمرة وعي وتصميم ومثابرة. لكنها تضيفـ، إنها هي بالذات من تلقفت مع السياب «ثمرة الحداثة الناضجة»، ومن واكبت باللغة والشكل الجديدين تحولات العصر المتسارعة على الصعد التقنية والمعرفية والجمالية.

إلا أن قارئ قصيدة «الكوليرا»، التي نظمتها نازك بمناسبة الوباء الخطير الذي فتك بألوف المصريين في تلك الفترة، لا يعثر في القصيدة على صورة مباغتة أو مقاربة مختلفة للحدث، بل يبدو له التجديد مقتصراً على العنصر الشكلي المتعلق بكسر نظام الشطور المتساوية للبيت الشعري.

كما أن القوافي رغم تنوعها تتقارب وتتلاحق بما يشبه السجع: «في كل مكان يبكي صوتْ- هذا ما قد مزقه الموت- الموت الموت الموتْ- يا حزن النيل الصارخ مما فعل الموتْ- طلع الفجرُ- أصغي إلى خطى الماشين- في صمت الفجر أصخ، أنظرْ ركْب الباكين- عشرة أموات، عشرونا- لا تحصِ أصخْ للباكينا...». ومع ذلك؛ فإن من الظلم بمكان أن نرى إلى القصيدة من زاوية قيمتها الفنية والجمالية المستقلة، لا بوصفها مؤشراً لما سيستتبعها لاحقاً من تغيرات دراماتيكية في معنى الشعر ووظيفته من جهة، وفي تغيير حساسية المتلقي وذائقته من جهة أخرى. ولعل ردة الفعل السلبية التي أبداها والد نازك صادق الملائكة، وهو شاعر وأديب، إزاء القصيدة، وقوله لابنته رداً على فعلتها المستهجنة «لكل جديد لذة غير أنني وجدت جديد (الموت) غير لذيذ»، هو التعبير الفوري عن «صدمة الحداثة» التي احتاج استيعابها إلى وقت طويل لاحق من قبَل المحيطين بها أولاً، ومن قبل جماهير القراء في فترة لاحقة. ومع ذلك، فإن ما هو محل للدهشة ليس ارتجال الوالد، تحبباً أو استنكاراً حقيقياً، لبيته الشعري الطريف، بل نبرة العصبية والتعالي التي حملها جواب الابنة اليافعة «قل ما تشاء، لكن هذه القصيدة ستغير خريطة الشعر العربي». ولعل هذا الحوار الملتبس بين الأب وابنته يعيد إلى الأذهان الحوار المماثل الآخر الذي حدث بين الخليل بن أحمد وابنه الفتى، بعدما شك هذا الأخير بصحة أبيه العقلية لدى ترداده لإيقاعات علم العروض وتفعيلاته المختلفة.

إن أي تنكر لدور نازك الملائكة في عملية التحديث الشعري هو ضرب من ضروب الإجحاف والافتئات على الحقيقة. ولم تكن الموهبة وحدها هي التي وفّرت للشاعرة، التي حملت اسم الثائرة السورية ضد الاحتلال الفرنسي نازك العابد، سبل القيام بهذه المجازفة الصعبة، بل لا بد من أن نضيف إليها احتجاج نازك المبكر على فساد الواقع وعقمه واهترائه، وتبرمها بكل ما يمت بصلة إلى السطحية والدنس والابتذال في علاقة الرجل بالمرأة. وقد أسهم تكوينها المثالي الرومانسي وجنوحها المبكر إلى العزلة في دفعها إلى البحث عن معنى للكتابة مستتر وراء السطوح الظاهرة للكلمات والمعاني، كما بدت تسمية ديوانها «عاشقة الليل» بمثابة ترجمة فعلية لرغبتها في مجانبة الوضوح النزق لنهار الحواس، والبحث عن الحقيقة في «ليل المعنى» وأعماقه الباطنية. ولا شك أن ثقافة نازك الواسعة وانكبابها على المطالعة وإتقانها لغات عدة قد وضعها في خانة الشعراء النقاد، وهو ما بدا واضحاً في كتابها النقدي النظري «قضايا الشعر المعاصر» الذي يتضمن الكثير من المفاهيم والمقاربات المغايرة للتقاليد الموروثة. فالمؤلفة التي أتقنت لغات عدة، بينها الإنجليزية، والفرنسية، واللاتينية، تبدي معرفة واسعة بالنظريات الأدبية السائدة في عصرها، كما بالتيارات الشعرية المختلفة وبخاصة الرومانسية منها. وهي تفيد من إلمامها بفنون التشكيل والموسيقى والعمارة لتؤكد على ضرورة الخروج من نفق الرتابة المغلق، ولتعقد مقارنة حاذقة بين التناظر الممل لهندسة البيوت البغدادية وبين التناظر المماثل لنظام الشطرين، معتبرة أن موجة الشعر الحر ستؤثر حتماً على النظام الصارم للعمارة العربية، كما أن نازك محقة تماماً في قولها إن الشعر الحر أصعب من نظيره الخليلي؛ لأن الشاعر هنا يخلق أشكاله بنفسه ولا يكتفي بتكرار النماذج والتصاميم المعدة سلفاً له.

لكن صاحبة «شظايا ورماد» لا تذهب في المغامرة حتى نهاياتها، بل هي تبدي توجساً وريبة شديدين، لا إزاء قصيدة النثر والنموذج التحديثي الجذري لمجلة «شعر» اللبنانية فحسب، بل إزاء مشروع الحداثة بحد ذاته، حيث تعتبر أن الكتابة الجديدة ما هي إلا نتيجة طبيعية لتبرم جيلها بأشباح الماضي ومضامين الشعر القديم «ريثما يتاح له الاستقلال الكامل فيعود إلى هذا القديم بنظرة أصفى وفهم أعمق»!. وإذا كان التدوير من جهة ثانية هو العنوان الأهم لتأنيث القصيدة العربية المنقلبة على نظامها العمودي الذكوري فإن موقف الشاعرة السلبي من التدوير واعتبارها أن «الشعر الحر هو ذو شطر واحد والتدوير فيه ممتنع» هو أمر بالغ الغرابة، كما أنه ينسف بعض أجمل نماذج السياب وأدونيس ومحمود درويش، وصولاً إلى حسب الشيخ جعفر الذي تأخذ عليه نازك مبالغته في التدوير والوصل بين الشطور، في حين أن هذه الميزة هي واحدة من أفضل سمات شعره ووجوه تجربته وأسلوبه. لكن اللافت هنا أن نازك ما تلبث أن تعترف في مقدمة إحدى مجموعاتها المتأخرة بأنها لم تحسن التعامل مع القافية ولا المباعدة بين القوافي بغية إفساح المجال للنمو الدرامي داخل النص.

إن من الضرورة بمكان أخيراً أن يتساءل أحدنا عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون استكمال نازك لمشروعها الحداثي، وصولاً إلى الارتداد عن الكثير من طروحاتها التجديدية في نهاية المطاف. وفي اعتقادي، أن الإجابة لا تنحصر في نفور نازك مما آل إليه وضع الشعر الحر من تسيب واستباحة واستسهال، وهي ظاهرة لا تقتصر على مدرسة بذاتها أو عصر بعينه، بل تجد مسوغاتها في نشأتها المحافظة التي رسخت في داخلها نزوعاً إلى التهذيب المفرط وشعوراً بالخفر لازمها مدى الحياة، على ما يقوله كريم مروة في كتابه الأخير «قراءة في عوالم ثمانية شعراء عراقيين».

وقد لا يكون بالأمر الضروري أن تتطابق الجرأة في اللغة مع الجرأة في السلوك، إلا أن تجارب أخرى لنساء مماثلات أكدت على التلازم الواضح بين المغامرتين اللغوية والحياتية، كما كان حال فروغ فرخزاد وسيلفيا بلاث وفيرجينيا وولف، حيث الجنون والموت ينتظران عند الضفة الأخرى للتمرد. أما نازك التي أسهمت في تأنيث القصيدة من خلال رفدها بنبرة عالية من الحزن، وفق عبد الله الغذامي، كما من خلال تليين اللغة والتخفيف من فظاظتها الذكورية، فقد غيبت أنوثتها الفعلية وراء كمّ هائل من المثاليات والمفاهيم الاجتماعية الضاغطة. ورغم أن مناخات الغربة والألم والتبرم من الواقع، فضلاً عن هاجس الموت، تشيع في قصائد الشاعرة وأعمالها، فهي ظلت أسيرة تمزقها المستمر بين تشبثها بالتقاليد الموروثة وبين الانقلاب عليها. والشاعرة التي استهلت حياتها بنظم مطولة شعرية تناهز الألف ومائتي بيت من الشعر على البحر الخفيف وعادت لاحقاً إلى كنف البحور الخليلية، تعرف تمام المعرفة أن الطلقة التي أطلقتها في فضاء المغامرة والتجديد لن تعود إلى مكانها أبداً. أما وقوفها المترنح على شفير الخيارات فقد أنتج مستويات للكتابة شديدة التباين.

فنازك التي تحتفي بثورة العراق الشهيرة عبر لغة سطحية ومباشرة تتمثل في قولها «جمهوريتنا دفقة خير مسكوبة- تقطر إيماناً وعروبة- جمهوريتنا ضوءٌ، عطرٌ وعذوبة- تقطر من أحرفها الطيبة»، هي نفسها التي تطرح في نماذج مغايرة أعمق الأسئلة وأكثرها صلة بمعنى الشعر، كقولها في إحدى القصائد: «لماذا نعود؟ أليس هناك مكانٌ وراء الوجود- نظلّ إليه نسير ولا نستطيع الوصولْ؟ هنالك لا يتكرر مشهد هذا الجدار- ولا شكل هذا الرواقْ- ولا يرسل النهر في مللٍ نغمة لا تطاقْ- نصيخ لها باحتقارْ»، أو قولها في مكان آخر: «أهذا إذن هو ما لقّبوه الحياة؟ خطوط نظل نخطّطها فوق وجه المياه- وأصداء أغنية فظة لا تمسّ الشفاه؟؟ وهذا إذن هو سرّ الوجود؟ ليال ممزقة لا تعودْ - وآثار أقدامنا في طريق الزمان الأصمْ».

نازك الملائكة تنتصر للأنوثة «المقيدة» بالشعر الحر

رحلت في مثل هذا الشهر قبل أحد عشر عاماً

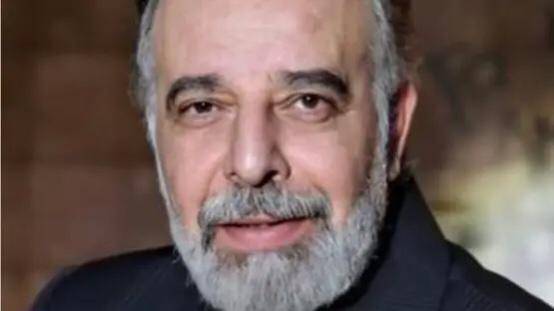

نازك الملائكة

نازك الملائكة تنتصر للأنوثة «المقيدة» بالشعر الحر

نازك الملائكة

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة