الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور بأقصى غرب السودان، هي المدينة الوحيدة في الإقليم الكبير، الذي تضاهي مساحته مساحة فرنسا، التي لا تزال في يد الجيش والميليشيات المسلحة الموالية له، وذلك بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على أكثر من 90 في المائة من إقليم دارفور ما عداها. ولقد استقرّ في الفاشر مئات الآلاف من الفارين بمَن فيهم الجنود والضباط الذين سيطرت «الدعم السريع» على «فرقهم» العسكرية، وبذا أضحت المدينة ذات الكثافة السكانية العالية تؤوي مئات الآلاف من النازحين منذ «حرب دارفور» عام 2003. وما يُذكر أن مدينة الفاشر تقع على بُعد 900 كيلومتر تقريباً غرب العاصمة الخرطوم، وتعدّ مركزاً تجارياً وزراعياً، وهي مركز «سلطنة الفور» التاريخية، وتلقب تحبّباً بـ«الفاشر أبو زكريا» تيمّناً بالسلطان زكريا والد سلطانها الشهير علي دينار. وأكثر من هذا، هذه المدينة العريقة هي حاضرة إثنية (أو شعب) الفور، التي تسمى بها الإقليم، وظل الفور يحكمونها طوال الفترة بين عامَي 1445 و1916.

تُقدّر كثافة سكان مدينة الفاشر حالياً بقرابة 900 ألف نسمة، يتوزّعون بين قبائل وإثنيات الإقليم والسودان المختلفة، وإن كانت الكثافة الأعلى لجماعة الزغاوة الإثنية. وإلى جانب السكان الأصليين، تضم الفاشر اليوم عدداً من معسكرات النازحين هي: «معسكر أبوشوك»، و«معسكر زمزم»، و«معسكر السلام»، وهي تؤوي المواطنين الذين نزحوا إلى حاضرة الإقليم إثر اندلاع الحرب بين الجيش والحركات المسلحة الدارفورية 2003. ومن ثم ازداد العدد كثيراً بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» على مناطق ومدن الإقليم الأخرى؛ هرباً من القتال ومن الانتهاكات التي ترتكبها «الدعم السريع» إبان معارك السيطرة.

يشار إلى أنه قبل اندلاع الحرب في السودان، كان هناك شبه «اتفاق سكوتي» بين الجيش و«الدعم السريع» والحركات المسلحة على إبقاء الفاشر بعيدة عن النزاع، وعلى أن تحميها «القوات المشتركة» المكوّنة من قوات الحركات المسلحة الموقّعة على «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وهي «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، و«تجمع قوى تحرير السودان» بقيادة الطاهر حجر، و«التحالف السوداني» بقيادة خميس عبد الله أبكر، و«حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي» بقيادة الهادي إدريس، وذلك إلى جانب الجيش و«الدعم السريع».

الفاشر «منطقة عسكرية»

ولكن، في أواخر أبريل (نيسان) 2023، أي بعد نحو أسبوعين من اندلاع الحرب، أُعيد تشكيل القوات المشتركة من قوات الحركات المسلحة كي تتولى مهمة تأمين انسياب المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والطرق الرابطة بين المدن وبقية أنحاء البلاد، بعدما أعلنت هذه القوات «الحياد» بين الجيش و«الدعم السريع». وهذا الأمر أبقى المدينة بمنأى عن القتال على الرغم من سيطرة «الدعم السريع» على 4 ولايات من ولايات الإقليم الخمس، وأجزاء واسعة من الولاية الخامسة شمال دارفور.

وبالفعل، ظلت الحركات المسلحة محايدة بين الجيش و«الدعم السريع» طوال 7 أشهر، وممتنعة عن مناصرة أي منهما. إلا أن اثنتين من كبريات هذه الحركات هما «حركة العدل والمساواة» و«حركة تحرير السودان» أعلنتا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، إنهاء حالة الحياد، و«الانحياز» للجيش والقتال إلى جانبه ضد «الدعم السريع». وجاءت هذه الخطوة إثر اتهامهما «الدعم السريع» باستهداف المدنيين ونهب الممتلكات، والاستعانة بـ«أيادٍ أجنبية» اتهمتها بالسعي إلى تفتيت البلاد، بينما احتفظت حركة «تجمع قوى تحرير السودان» (بقيادة عضو مجلس السيادة السابق الطاهر حجر)، و«حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي» (بقيادة عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس) بموقفيهما المحايدَين، واختارتا الالتحاق بالقوى المدنية التي تطالب بوقف الحرب.

وبالتالي، تحوّلت الفاشر إلى منطقة عسكرية مكتظة بالجنود والآليات العسكرية والسكان والنازحين بإعلان الحركتين الكبيرتين الانحياز للجيش والقتال مع آخر القواعد العسكرية للجيش السوداني في إقليم دارفور «الفرقة السادسة - مشاة» في المدينة، التي انضم إليها الجنود الفارون من «الفرقة 15» في الجنينة، و«الفرقة 21» في زالنجي، و«الفرقة 16» في نيالا، و«الفرقة 21» في الضعين، والمعسكرات الأخرى التابعة للجيش التي كانت سيطرت عليها «الدعم السريع».

بعدها، منذ أبريل الماضي، حشدت «الدعم السريع» قوات كبيرة حول الفاشر، وطوّقت المدينة من الجهات كلها، وبدأت عمليات عسكرية في محاولة منها للسيطرة عليها. إذ شرعت في قصف المدينة بالمدفعية الثقيلة مع شنّ هجمات متفرقة، مستهدفة مقرّ قيادة الجيش والقوات المتحالفة معه؛ ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة خارج المدينة نحو القرى والمعسكرات المتاخمة لها، وخلق أزمة إنسانية كبيرة للمدنيين الذين وجدوا أنفسهم تحت حصار مطبق.

آلاف المدنيين في الفاشر ومحيطها يعيشون أياماً عصيبة وسط أزدياد المخاوف من أن تتطور المواجهات إلى عنف دام ومعارك إثنية

كارثة إنسانية

أثار حصار الفاشر والكارثة الإنسانية المتوقعة، في حال استمرار الحرب في المدينة أو اجتياح «الدعم السريع» لها، مخاوف المجتمعَين الإقليمي والدولي من كارثة إنسانية كبيرة قد تتجاوز الكارثة التي حلّت بالإقليم إبان الحرب بين القوات الحكومية والحركات المسلحة 2003. وحقاً، حذّرت الأمم المتحدة يوم 26 أبريل الماضي من «عواقب وخيمة تطال السكان المدنيين» في الفاشر، بوصفها منطقةً على «حافة المجاعة». وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن مبعوثه إلى السودان، وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، يسعى مع الأطراف للتهدئة في الفاشر، ودعا الأطراف للامتناع عن القتال فيها.

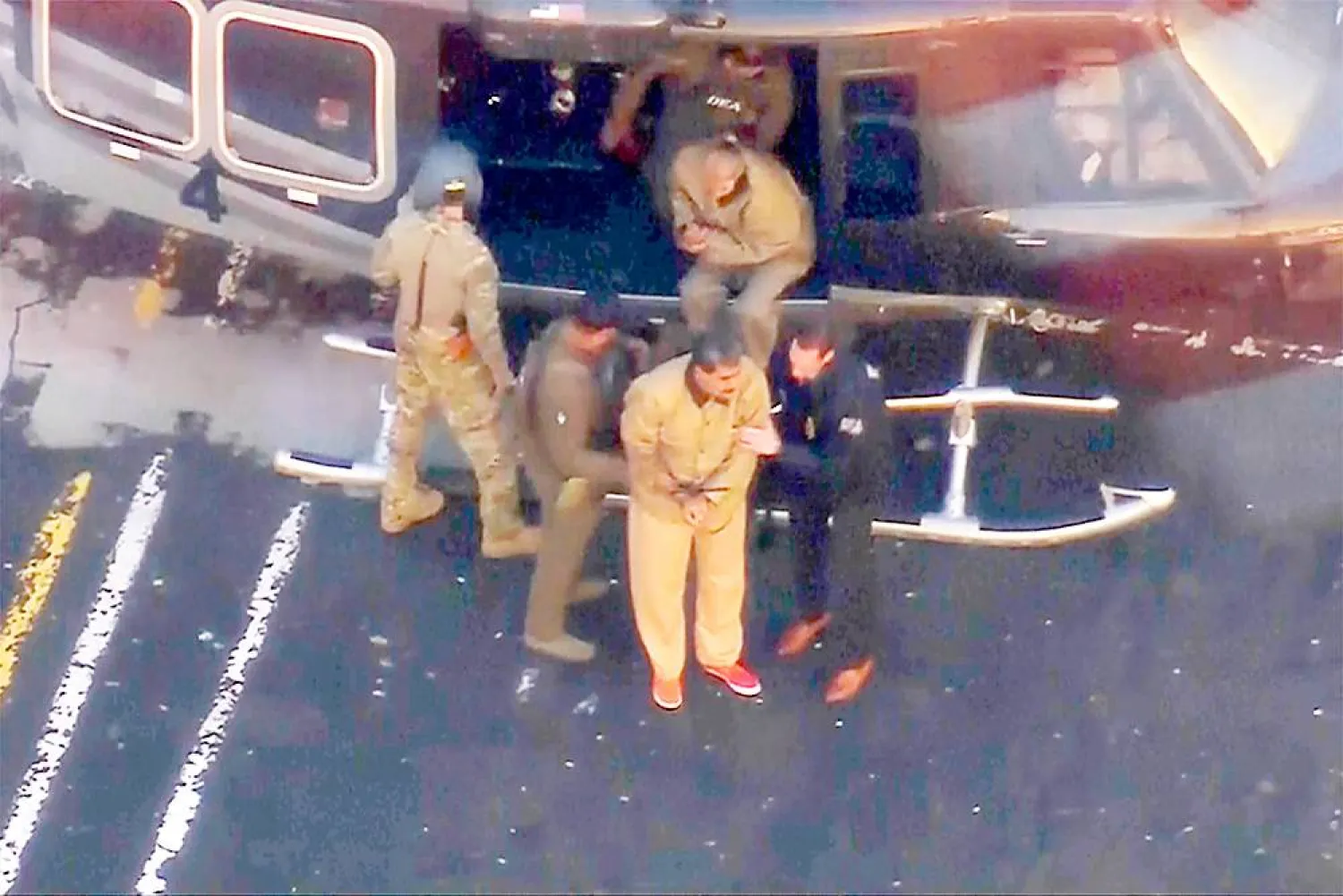

وأبدت وزارة الخارجية الأميركية هي الأخرى، تخوّفها من تفاقم الصراع في الفاشر، ودعت الأطراف إلى الكف عن مهاجمة المدينة، ووقف هجوم وشيك عليها من قبل «الدعم السريع» من شأنه تعريض مئات الآلاف من المدنيين والنازحين للخطر. وفي خطوة تأتي في سياق مزيد من الضغط على «الدعم السريع» لوقف هجماتها على الفاشر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية يوم 15 مايو (أيار) الماضي على اثنين من قادة «الدعم السريع» الميدانيين هما: علي يعقوب جبريل وعثمان محمد حميد محمد، لدوريهما في العملية العسكرية في الفاشر وحصارها، وتعريض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر، والتسبب بسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.الأوضاع الميدانية

آدم رجال، الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، قال في رسالة لـ«الشرق الأوسط» الاثنين الماضي، إن قتالاً شرساً لا يزال يدور في إقليم دارفور، خصوصاً في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. ووصف ما يحدث هناك بأنها «جريمة حرب»، و«جريمة ضد الإنسانية»، و«عقاب جماعي ضد المدنيين». وأردف رجال: «الجميع محكوم عليهم بالموت جوعاً، أو بسبب القصف المتعمد من قبل أطراف النزاع»، داعياً إلى «وقف فوري للقتال في الفاشر، وفتح الممرات الإنسانية دون تأخير، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين الذين أنهكهم الجوع ويعيشون في ظروف مروّعة لا يحيط بها الوصف»، بحسب عبارته.

من جهة ثانية، وفقاً لمنصة «عاين» المستقلة، فإن آلاف المدنيين في الفاشر ومحيطها يعيشون أياماً عصيبة، وموجات نزوح مستمرة، في حين تزداد المخاوف من أن تتطوّر المواجهات إلى عنف وإراقة للدماء بدوافع عرقية، على غرار ما شهدته مدينة الجنينة وبلدة أردمتا في غرب دارفور.

ومن جانبها، أفادت «منظمة أطباء بلا حدود» بأن أكثر من 130 مدنياً قُتلوا جرّاء القتال في الفاشر، مع تقديرات بأن أعداد القتلى أعلى بكثير من هذا الرقم، في وقت لا يعمل فيه إلاّ مستشفى واحد هو الآخر تعرّض للقصف. وفي حين تتواصل هجمات «الدعم السريع» على المدينة وأحيائها، تقول مصادر الجيش والحركات المسلحة التابعة له، إنه صدّ الهجمات التي شُنّت على المدينة. وفي المقابل، يرى محللون أن العمليات التي تقوم بها «قوات الدعم السريع» راهناً هدفها «تليين» دفاعات الجيش وحلفائه قبل هجوم كبير قد تشنّه قريباً. وفعلاً، تحشد «الدعم السريع» قوات كبيرة حول الفاشر من الجهات الأربع، وتنشر مزيداً منها؛ ما أدى إلى عزل المدينة كلياً عن العالم، وأدى إلى نقص كبير في المواد الغذائية والمياه والدواء. ولذا يضطر الجيش إلى تزويد قواته المتمركزة في مقر «الفرقة السادسة - مشاة»، - أحد أكبر معاقل الجيش المتبقية في الإقليم - عن طريق «الإسقاط الجوي».

جعفر حسن: ثمّة ذاكرة غربية ما زالت تختزن الانتهاكات الفظيعة في دارفور

* عزا جعفر حسن، الناطق باسم تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» السوداني التحذيرات الصادرة عن المجتمع الدولي ضد ما يحدث في الفاشر، إلى وجود «ذاكرة غربية مختزنة من الانتهاكات الفظيعة التي حدثت في دارفور إبان الحرب بين الحركات المسلحة والجيش في 2003». وأضاف: «الغرب يخشى أن توقظ ذاكرة وتاريخ ذلك الوقت في أذهان الناس هناك، وما يمكن أن يقود إليه هذا التذكار».وأوضح حسن أن الفاشر هي آخر مدينة في دارفور ظلت خارج دائرة الحرب. وبالتالي، غدت ملاذاً آمناً لكل حركات النزوح من مناطق دارفور الأخرى، ولكن «وجودها في قلب الصحراء بعيداً عن الحدود من تشاد وليبيا ووسط السودان، واقع يصعّب على المدنيين النزوح والهروب مرة أخرى، وهذا من الأسباب الرئيسية للاهتمام الدولي الكبير بما يدور في الفاشر».ومن ثم، حذّر حسن من مخاطر كبيرة تواجه الناس في المدينة ومحيطها، لافتاً إلى وجود «محاولات لإخراج المدنيين، وإيجاد مخارج آمنة لهم للهرب من الحرب التي تدور داخل الفاشر، والحؤول دون استخدام مدنيي المدينة ومعسكرات النازحين دروعاً بشرية أو أدوات حرب». وتابع: «لو أراد الناس الفرار من الفاشر، فإلى أين سيذهبون؟ لا توجد مدن قريبة تسع هذه الأعداد... صحيح هناك مدن صغيرة محيطة، لكنها لا تتّسع للأعداد الكبيرة التي قد تنزح». واستطرد شارحاً: «الخيار الأمثل بحسب الاتفاق السابق، أن يخرج الجيش و(الدعم السريع) من المدينة؛ لكي تُدار من قِبل القوات المشتركة. هذا هو الحل الصحيح، ولكن ما حدث قد حدث، والدانات تسقط على بيوت الناس من كل الأطراف المتقاتلة، والرصاصة لا تفرّق بين المدني والعسكري».وبالفعل، وفق التقارير، تحوّلت الفاشر مدينةً بحجم ثلاث مدن من حيث عدد السكان بعد لجوء الفارين من ثلاث ولايات إليها. غير أنه يبدو أن كلاً من الجيش و«الدعم السريع» سيخوضان معركة «نَفَس طويل» في المدينة؛ لأن مَن سيُسيطر عليها يكون قد كسر عظم غريمه.