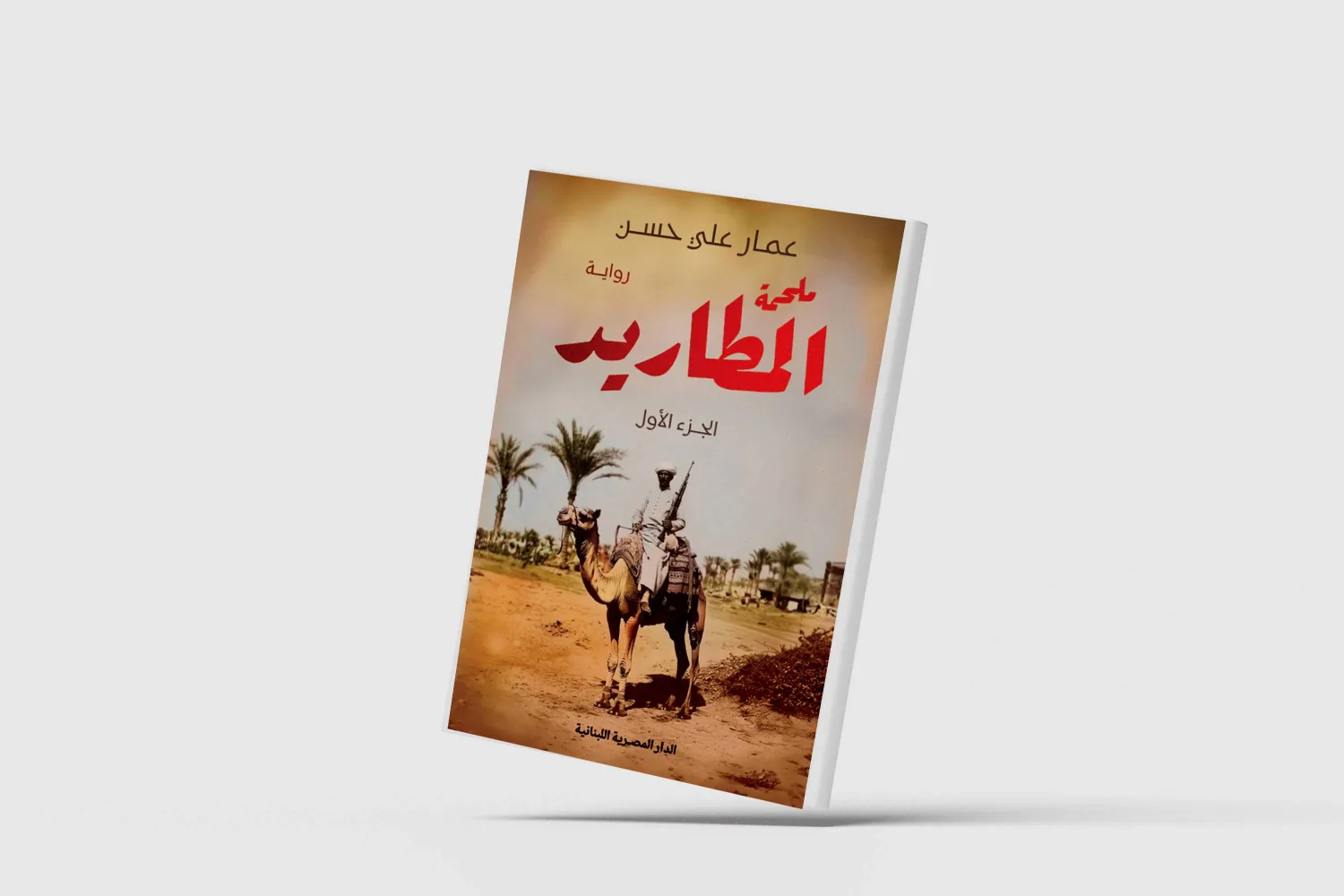

في روايته الأحدث «ملحمة المطاريد»، يقدم الروائي والباحث المصري، الدكتور عمار علي حسن، جدارية روائية وحكائية ضخمة، عن عائلة مصرية تنتمي إلى صعيد مصر، هي عائلة «الصوابر» التي عانت صراعات عدة على مدار تاريخها الممتد: أولاً الصراع مع عائلة «الجوابر» المنافسة لها على السيطرة والهيمنة والنفوذ، وثانياً صراعات مع تصاريف القدر وقسوة الطبيعة، وفيضانات النيل المتعددة القاتلة، أو انحسار مياهه في سنوات أخرى، وما تخلفه من وضع الجميع على حافة المجاعة، بعد تهدم البيوت وموت الزرع، ومحاولة البدء من جديد، وثالثاً صراعات ضمنية مع التحولات السياسية وآثارها عليهم عبر العصور، وتعدد أنظمة الحكم التي يمارس أغلبها العسف على الفلاحين وأبناء القرى، ومص دمائهم بالضرائب الباهظة، ليظلوا مجرد أجراء صرعى للفقر والمرض.

الرواية -التي صدرت عن «الدار المصرية اللبنانية» في القاهرة، في نحو 900 صفحة، مقسمة على 3 أجزاء- تبدأ من لحظة أسطورية، عبر شخص غامض أقرب إلى ولي صالح، يعيش داخل حديقة ضخمة، وحول الحديقة يعيش فقراء معدمون لا يعرفون عنه شيئاً سوى بعض الحكايات غير الموثقة. وفي لحظة مفصلية يفيض النيل كاسحاً كل ما حوله، فيموت الجميع، وينهدم كل شيء، ولا يبقى سوى الرجل الغامض الذي ينقذ أحد شباب القرية، واسمه رضوان، ويأخذه إلى ربوة عالية، لا تصلها مياه الفيضان، وفيها يوجد «عشة» يسكنها أحد المجاذيب، ويوجه الرجل الغامض مجموعة نصائح ووصايا لرضوان، وينصحه بأن يبني عالماً جديداً انطلاقاً من هذه الربوة، ويتركه في رعاية المجذوب، ويختفي للأبد، فيمنح المجذوب للشاب لقب «رضوان الصابر»، ويصير هو الجد الأكبر والأول، لكل أبناء عائلة الصوابر التي ستأتي من نسله.

من هنا تبدأ الملحمة مكانياً، ملحمة شاب وحيد ورجل مجذوب، في ربوة مرتفعة، تحيط بهما مياه النيل من كل ناحية، فيبدآن بناء قرية صغيرة، يسميانها بعد ذلك «نجع المجاذيب»، ومع الزمن تكبر القرية، وتكبر معها قوة أبناء وأحفاد رضوان الصابر، وتصبح تمثيلاً لقرى صعيد مصر كله، قرية تعاني قسوة الطبيعة وشظف العيش، وصراعات العائلات والقبلية المقيتة، بين «الصوابر» وأبناء «الجوابر» الذين يأتي جدهم الأول «إبراهيم الجابر» ضيفاً على القرية، وسرعان ما يتشاحن نسله مع أبناء الصوابر بناة القرية، بدءاً من الصراع على اسم القرية الذي أصبح «الصابرية» نسبة إلى الجد رضوان الصابر.

وعندما تتحول كفة النفوذ والقوة إلى الجوابر، ويتشتت أبناء العائلة المؤسِّسة في قرى ومحافظات أخرى، يغيِّر أبناء الجوابر اسمها إلى «الجابرية»، نسبة إلى جدهم الأول «إبراهيم الجابر»، ويصبح هدف الصوابر المشتتين وحلمهم الأكبر الذي يتوارثونه جيلاً بعد آخر، هو حلم العودة إلى الجذور، في قريتهم الأم، واستعادة اسمها السابق: «الصابرية»، فبه يستعيدون رمزية وجودهم وتجذرهم في الأرض التي شهد أجدادهم تأسيسها. ويظل هذا هو الصراع الرئيس المهيمن على الرواية في أجزائها الثلاثة، وعبر أجيال متعددة من الصوابر والجوابر.

على المستوى المكاني أيضاً الذي تُمثل فيه قرية الصوابر محور المركز مكانياً، نجد تطوافاً بين أماكن عدة في أثناء «تغريبة» هذه العائلة وتشتتها، فتتجه البؤرة شمالاً إلى المنيا وإحدى قراها؛ حيث يتنامى تاريخ العائلة على يد «سالم بن غنوم بن رضوان الصابر» الذي خطفه أحد الجوابر وهو طفل انتقاماً من والده، لينقطع نسل الصوابر، ولكن الطفل أحاطته العناية الإلهية وأصبح أحد وجهاء المنيا، وعاد إلى «الصابرية» وهو أحد الأعيان ليرى موطئ قدم أجداده. كما نرى امتداداً مكانياً في المحروسة، مع بعض أبنائها الذين اختاروا طريق العلم، ودرسوا في الأزهر الشريف، وأصبحوا من مشاهير الشيوخ والفقهاء، كما يتجه المكان جنوباً في مراحل الفقر والخمول، كما حدث في اختباء بعض أبناء الصوابر في مدينة إسنا بمحافظة قنا جنوبي مصر، أو في اتجاه بعض أبناء العائلة إلى الصحراء الغربية، على تخوم محافظة الوادي الجديد. في حين اتجه بعض الأبناء إلى الضفة الأخرى من النهر، في الجبال الواقعة شرق النيل، ليعيشوا مع المطاريد -أو «الفلاتية» كما تسميهم الرواية- وفي حمايتهم، في أثناء مطاردة الحكومة لهم على جرائم لم يرتكبوها، كما حدث مع «جعفر»، أو بحثاً عن الذهب في كهوف هذه الجبال لاستخراجه والتجارة فيه. فكان الاتجاه شمالاً قرين إعادة البناء على مهل استعداداً للعودة، والاتجاه جنوباً وشرقاً قرين الاختباء والكمون في لحظات الفقر والسقوط، والاختباء بعيداً عن أعين الحكومة.

تمتد الملحمة زمنياً عبر عدة قرون، منذ عصر المماليك وحتى انتهاء الحرب العالمية الأولى، مروراً بدخول العثمانيين، والحملة الفرنسية، ثم حكم محمد علي باشا، ثم الخديوي إسماعيل، والثورة العرابية، ثم الاحتلال الإنجليزي، ونرى في الرواية طريقة استخدام كل مرحلة ونظام سياسي لفلاحي القرى واستنزافهم، فالقرية البعيدة النائية ليست بعيدة عن التأثيرات السياسية والعسكرية في العاصمة المحروسة، وليست بعيدة عن بنية الفساد ودفع الإتاوات لكبار المسؤولين، في عصر المماليك مع السناجق والملتزمين، والذي استمر أيضاً مع الحكم العثماني. كما نجد تأثيرات هذا الفساد أيضاً في استثناء فلاحي القرية من المشاركة في حفر قناة السويس، بعد أن دفع النبيل «زياد» رشوة للمسؤولين، كي يظل الفلاحون يعملون في أرضه. وعندما أراد ابنه المستهتر أن يبيع هذه الأرض دفع رشوة أخرى كي تأتي السلطة وتأخذ هؤلاء الفلاحين للسخرة في حفر القناة، كي لا تجد الأرض من يزرعها، وتبور، فيضطر الأب لبيعها ويعطيه نصيبه لينفقه على ملذاته في المحروسة.

في الجانب الآخر كان هناك أثر للمقاومة، سواء مقاومة ظلم «الجوابر» في القرية، أو ظلم حكام على مستوى القطر المصري، وهو ما نراه في شخصية «جعفر» الذي انضم لأنصار عرابي، وشارك في مواجهة الإنجليز، ومات في أثناء مواجهتهم في موقعة «التل الكبير»، كما أن ابنه «ناجي»، الأزهري المتعلم، أبعدته قوى الفساد عن مناصب القضاء عمداً؛ لأنه ينفذ القانون على الجميع، دون اعتبار لمحاباة أبناء الكبار وذوي النفوذ، وفي نهاية حياته قرر مواجهة الاستعمار سياسياً بانضمامه للجمعية التشريعية، وكان من أنصار سعد زغلول.

تتعدد شخصيات الرواية على مدار هذه القرون، حتى نصل إلى أصغر أحفاد الجد المؤسس للقرية، وهو الطفل «رضوان بن ناجي بن جعفر بن منصور بن خير الدين بن مهدي بن مالك بن عطا الله بن سالم بن غنوم بن وهدان بن رضوان الصابر»، وعلى مدار الملحمة يقدم السرد سيرة كل شخصية من هذه الشخصيات وصراعها مع الحياة والوجود، ومع قوى الشر الماثلة في العائلة الأخرى المناوئة لهم، وإن كان هناك شخصيات مركزية مهمة توقف عندها السرد كثيراً، مثل رضوان، ثم غنوم، ثم سالم، ثم مهدي، ثم جعفر، وأخيراً ناجي الذي يحتل تقريباً معظم الجزء الثالث، هو وأمه عبلة، وعمه عمر، فهذه الشخصيات بمنزلة العمود الفقري للملحمة التي تمثل أرض القرية مركزها الرئيس وعالمها الأثير.

هناك حضور قوي ومؤثر للشخصيات النسائية، مثل شخصية «عبلة»، ابنة الجوابر التي انحازت لزوجيها جعفر ثم عمر من بعده، وهما من الصوابر، انحيازاً لأبنائها منهما، وما تراه من حق هذه العائلة، فكانت نموذجاً للعقل الراجح المعين لكل من حولها. كما نرى شخصيات بديعة وعزة ورقية وغيرهن من الشخصيات النسائية الفاعلة في متن الحكاية. أيضاً نرى حضوراً كبيراً وفاعلاً لشخصيات المجاذيب الذين يتناوبون عبر العقود والقرون على الزاوية الأولى الصغيرة التي بدأت منها الحكاية كلها، بما يقدمون للطيبين من أحلام ورؤى ونصائح تبدو مسكونة بالرموز، فالتصوف حاضر هنا بقوة، وفاعلية. ويمثل المجاذيب نموذجاً إيجابياً، في مواجهة المشايخ الرسميين الذين يفعلون ما يأمرهم به صاحب السلطة.

اعتمدت الرواية في معظمها على الراوي العليم الذي يتخذ سمت الراوي الشعبي، يحكي حكايات الأولين التي يغلب عليها تقسيم العالم إلى مملكة الخير ومملكة الشر، وكثيراً ما ذكر سيرة أبو زيد الهلالي، مع تشبيه عائلة الصوابر بالهلالي، وأبناء الجوابر بدياب بن غانم. كما اعتمد أيضاً على إنهاء كل فصل ببيتَي شعر شعبيين، يلخصان ما فات من أحداث، ويمهدان لما ستؤول إليه الأحداث في الفصل التالي.

ونجد أن ثمة نزوعاً إلى الحكي الدائري، وكأن تاريخ القرية يعيد نفسه، فإذا كان قد بدأ بشخصية رضوان الجد، فإنه انتهى أيضاً بـ«رضوان»، آخر أحفاد العائلة، وهو بمنزلة المستقبل المخطوف المنتظر عودته، هذا الخطف أيضاً الذي سبق حدوثه مع الجد «سالم»، حتى أن المخطوفَين الاثنين يشتركان في علامة واحدة تجمعهما، رغم أن بينهما قروناً تفصلهما، وهي وجود وحمة على هيئة كف كبير مطبوع على صدر كل منهما. كما تتجلى دائرية الأحداث في تكرارية الفيضان الذي يكتسح القرية، وإعادة بنائها من جديد، فهو زمن دائري تكراري، يعيد نفسه كل فترة.

مع امتداد الزمن الطويل للملحمة، وبعيداً عن الأحداث السياسية الكبرى، استطاعت الرواية أن تعكس تطور المجتمع المصري والقرية المصرية في هذه القرون الطويلة، من حيث أنظمة الحياة، سواء في تطور شكل الملابس، وأنماط الإنتاج الذي تحول رويداً من الزراعة إلى دخول الصناعة، ثم ازدهار التجارة والوكالات التجارية، وكذا أنواع المأكولات والمشروبات، ومنها دخول الشاي مع الاحتلال الإنجليزي، ولم يكن معروفاً قبلها في المجتمع المصري، واعتماده فقط على الينسون والقرفة، والقهوة التي دخلت مع العثمانيين، وكذا تطور البناء من البيوت الطينية إلى بيوت بالحجر، وتطور قطع الأثاث؛ خصوصاً في بيوت الأغنياء والموسرين، وغيرها من التفاصيل اليومية والحياتية الصغيرة التي تمثل تأريخاً للحياة اليومية والمعيشية للمصريين.

هذه رواية كبيرة وعريضة، تمثل تاريخاً من الحب والكراهية، وصراع الخير والشر، والأهم أنها تقدم تأريخاً اجتماعياً واقتصادياً للمجتمع المصري وفقرائه وفلاحيه، وأنظمته السياسية والاقتصادية، على مدار 5 قرون، ويمكن حملها رمزياً على كفاح كل أصحاب أرض وحق، اضطروا لمغادرة أرضهم والتشتت في الأرض، تحت وطأة الظلم والحيل الخبيثة، وإمكانية عودتهم لها بكثير من العمل والعلم والتخطيط.