تستضيف مؤسسة «Secession» النمساوية في فيينا، وهي أقدم قاعة مستقلة مخصصة للفن المعاصر في العالم، مجموعة مختارة من أعمال الفنانة والكاتبة والسينمائية سيمون فتّال تحت عنوان metaphors (استعارات)، أبرزها منحوتات من الصلصال تعرض للمرة الأولى خارج لبنان حيث تحفظ غالبية أعمالها ضمن مجموعة سارادار الخاصة التي تضمّ أكثر من 400 عمل فني حديث ومعاصر بهدف صونها ودراستها.

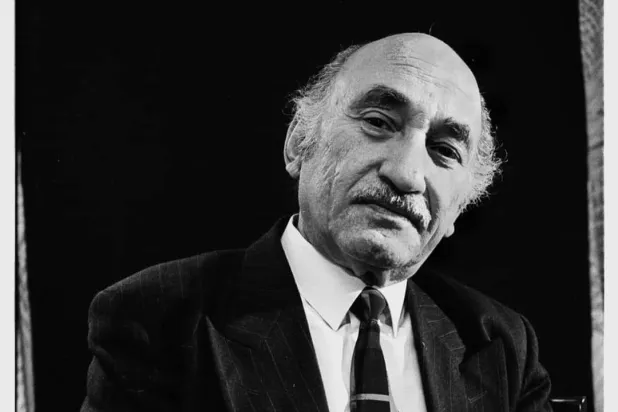

شهدت سيمون فتّال النور في دمشق عام 1942، ومنها انتقلت طفلة إلى بيروت حيث أكملت تعليمها الجامعي وتخرجت مجازة في الفلسفة من معهد الآداب، قبل أن تنتقل إلى باريس حيث تابعت تخصصها في جامعة السوربون.

عادت إلى بيروت وانصرفت لفترة إلى الرسم، تعرفت خلالها إلى الشاعرة والفنانة المعروفة إيتيل عدنان، ونشأت بين الاثنتين صداقة متينة امتدت حتى وفاة الأخيرة في خريف عام 2021. بعد مرحلة الرسم انتقلت إلى النحت بالصلصال ثم انصرفت إلى الأعمال الخزفية، وعندما «أصبحت الحياة مستحيلة في بيروت بسبب الحرب الأهلية» كما تقول، قررت الذهاب إلى الولايات المتحدة عام 1980، واستقرت في كاليفورنيا حيث أسست دار النشر المعروفة «بوست أبولو برس» المتخصصة في الأعمال الأدبية الرائدة والتجريبية.

في عام 1988 التحقت بمعهد الفنون في سان فرنسيسكو واستأنفت نشاطها الفني في الرسم والنحت والكولاج. وفي عام 2006 انتقلت إلى فرنسا وانضمّت إلى محترف هانز سبينّر الشهير في غراس حيث أنتجت أهم أعمالها الفنية. وخلال إقامتها في فرنسا أخرجت شريطاً سينمائياً بعنوان «Autoportrait» عُرض في معظم المهرجانات العالمية ولاقى نجاحاً كبيراً. في عام 2019 نظّم متحف الفن الحديث النيويوركي معرضاً استرجاعياً لأعمالها التي استضافتها متاحف عالمية عديدة مثل متحف دبي للفنون ومتحف لوكسمبورغ وبينال البندقية ومتحف إيف سان لوران في مراكش ومؤسسة الشارقة للفنون، ومتحف فرنكفورت، وبينال ليون، وبينال برلين، ثم المؤسسة النمساوية التي كرّست عدداً كبيراً من الفنانين المعاصرين.

التاريخ والحنين (نوستالجيا) هما المصدران الأساسيان اللذان تستلهم فتّال أعمالها منهما، وتقول: «أشعر بالحنين إلى الماضي القريب... إلى سنواتي الأولى التي عشتها في هذه القطعة الرائعة والآمنة من الأرض التي اسمها دمشق وليس إلى التاريخ بحد ذاته. وعندما أتحدث عن التاريخ الذي أستحضره في أعمالي، أعني به التاريخ الذي ينبغي أن يذكّرنا بهويتنا، التاريخ الذي نحن جزء منه وعلينا أن نعرفه»، وتضيف: «التاريخ بالنسبة لي بدأ مع السومريين الذين أنتجوا أجمل الفنون. تاريخهم يثير عندي أعمق المشاعر، ليس فحسب لأني أنتمي إلى تلك المنطقة من العالم، فأنا بطبيعة الحال وليدة العصر الحديث، والفنون الحديثة والمعاصرة هي جزء أساسي مني، لكن تلك الفنون هي التربة الأساسية التي يمكن للفن الحديث أن يضرب جذوره فيها».

تقول فتّال إن الإنسان، والفنان بشكل خاص، في سعي دائم لدراسة الماضي ومعرفة جذوره، «وأنا من منطقة غنية بهذا الماضي الذي تشهد عليه أماكن عديدة دأبت على زيارتها، مثل تدمر وجبيل وبعلبك وصور وجرش حيث ما زالت تدور حياتنا اليومية إلى الآن». وتبتسم السيدة التي تجاوزت الثمانين من عمرها وما زالت في حيوية لافتة حين تقول: «يهمني جداً الحفاظ على هذا التاريخ وتسليط الأضواء عليه. أنا أنتمي إلى منطقة اخترعت الأبجدية الأولى وأنتجت أول الفنون. الفن في ذلك الوقت كان له معنى وهدف، وأنا أريد أن يكون فني تعبيراً عن تلك المنطقة، وما عاشته، وكيف هي اليوم، حتى يتسنى للأجيال المقبلة أن تتعرف عليها».

وعن الصداقة المديدة التي ربطتها بالفنانة والشاعرة والكاتبة إيتيل عدنان تقول: «أولى ثمار تلك الصداقة كان التعاون في دار النشر (بوست أبولو برس)، وقد تأثرت كثيراً بنتاجها الشعري. أما بالنسبة للفن البصري، فثمة اختلاف كبير بيننا ولم تتأثر إحدانا بالأخرى».

تفاخر فتّال بمصادر إلهامها من معالم أثرية شاهدة على حضارات سحيقة، وتشعر بحزن عميق لما آلت إليه اليوم تلك المصادر، وتقول إن الفنون الحقيقية غالباً ما تولد خارج الأطر الرسمية، وهي التي تنقل الناظر إلى «مطارح تاريخية» تتحدث بلغات عديدة ولها معتقدات متعددة، لكنها موجودة الآن بيننا. ولعل هذا الالتصاق بالأرض والمواقع الأثرية هو الذي دفعها إلى اختيار مادة الصلصال لإنتاج أهم أعمالها التي تعرضها المؤسسة النمساوية، وهي على شكل رجال محاربين، وملائكة، وفاكهة، وأطعمة، وحيوانات تستحضر ذلك الفردوس الضائع بعد دمار المواقع التاريخية في حلب وتدمر وبعلبك وجبيل.