ما الذي يحدّد هويّة الأدب: هل اللغة أم القضايا والمواضيع التي يعالجها؟ وهل يحقّ للأديب أن يختار لغةً غير لغته الأمّ من دون أن يُعدَّ خائناً لهويّته الثقافية؟ هل يمكن للغة وحدها أن تكون معياراً لتصنيف الأدب؟ بالنسبة للأدب الكردي المكتوب بالعربية أو التركية أو الفارسية، يواجه الكُتّاب تساؤلات حول انتماء هذا الأدب، وما إن كان يندرج ضمن الأدب الكرديّ أم أنّه يصنّف في مكتبة الأدب العربيّ أو التركيّ أو اللغة التي يكتب بها.

هذه التساؤلات تفتح الباب لنقاش أوسع حول مفهوم الأدب والحرّية الأدبية في اختيار اللغة وأبعادها، ذلك أنّ النظر إلى الأدب فقط من خلال لغة الكتابة يضيّق آفاق فهمنا لهويّته، لا سيّما في ظلّ احتدام العصبيّات اللغويّة التي تكون أصداء للصدامات السياسيّة والصراعات التاريخيّة المتجدّدة.

لا يخفى أنّ الكُرد عانوا عبر التاريخ من ظروف سياسيّة واجتماعية صعبة، جعلتْ من لغتهم وثقافتهم عرضةً للتهميش والتجاهل في الكثير من المناطق التي عاشوا فيها. هذه الظروف التاريخية كانت من بين الأسباب التي دفعت بالكثير من الأدباء الكرد إلى دراسة لغات أخرى غير لغتهم الأمّ، مثل العربية والتركية والفارسية، واستخدامها في كتاباتهم.

هذه الظروف أصبحت واقعاً مفروضاً على الأجيال المتعاقبة من الكُرد، إذ اضطرّ العديد من المثقفين والأدباء إلى الكتابة بلغات الآخرين - التي أصبحت لغاتهم الأمّ إلى جانب لغتهم الكرديّة - لتحقيق التواصل مع مجتمعات أوسع، أو حتى مع مجتمعهم نفسه، والبحث عن فرص لنشر أعمالهم في ظلّ القمع المفروض على لغتهم الأمّ.

هذه الضغوط التاريخية أثّرت على الكُرد، لكنّها لم تُضعف هويّتهم الثقافيّة أو تلغها، بل على العكس، الكثير من الكتاب الكُرد تمكّنوا من استثمار هذه اللغات الجديدة للتعبير عن قضاياهم وتجاربهم، مع الاحتفاظ بروحهم الكرديّة الواضحة في مضامين أعمالهم.

عندما ننظر إلى الأدب الكرديّ المكتوب بلغات أخرى، نجد أنّه يعبر عن تجربة متنوّعة ومعقدة. الكاتب الكرديّ الذي يختار الكتابة بالعربية أو التركية أو الفارسية لا يتخلّى عن هويّته، بل يعبّر عن ذاته باللغة التي تمكّن منها واكتسب علومه ومعارفه ودراساته بها، ويبحث عن جمهور أوسع وتواصل أكبر مع العالم من خلال لغة قد تكون أداة أفضل لتحقيق ذلك. ومن هذا المنطلق، يجب الدفاع عن حريّة الأديب في اختيار لغته، وما يهمّ في هذه الحالة هو القضايا التي يعالجها الكاتب، وكيفية تناوله للتجربة الإنسانيّة.

والكاتب الكرديّ الذي يكتب بلغة أخرى لا يمكن فصله عن هويّته الكردية لمجرّد أنه لا يستخدم لغته، وهذه اللغة الجديدة تصبح وسيلة لنقل تجربته وثقافته إلى جمهور أوسع. وهنا نرى أنّ الهويّة الأدبيّة الإنسانيّة الرحبة ليست مرهونةً باللغة وحدها، بل بالتجربة والمضمون الذي يقدّمه الكاتب.

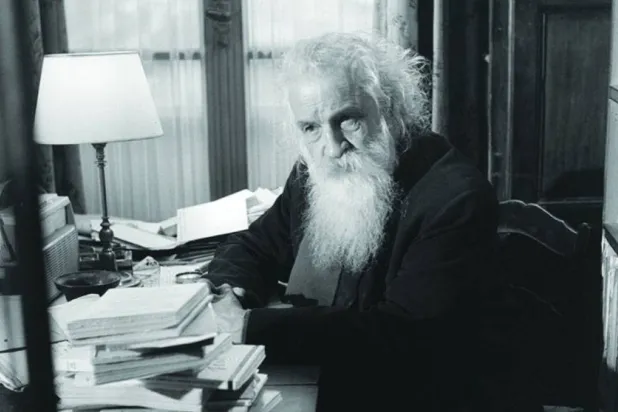

على سبيل المثال، سليم بركات، الكاتب الكرديّ الذي يكتب بالعربية - ومثله المئات من الأدباء الكرد من سوريا والعراق وأنا منهم - يظلّ وفياً لجذوره وهويّته الكرديّة، حتى وإن كانت لغته الأدبيّة هي العربية. مواضيعه ورؤيته الأدبية تعكسان ثقافته الكردية وتجربته الخاصّة في ميدان الأدب العربيّ الشاسع. ويَشار كمال، الذي كتب بالتركية، عالج قضايا كرديّة بحتة، ممّا يجعل أدبه كرديّاً في الجوهر، حتى وإن كانت وسيلة تعبيره التركية. ومن هنا فإنّ بركات وكمال وأمثالهما لا يعدون «خائنين» أو متنكّرين لهويّتهم لأنّهم يكتبون بالعربية، بل هم يستخدمون لغاتهم لتوسيع دائرة قرّائهم ونقل تجاربهم الخاصّة إلى جمهور أوسع.

من المؤسف أنّ الكاتب الذي يختار الكتابة بلغة أخرى غير لغته الأم يُتّهم أحياناً بالخيانة، أو يُنظر إليه على أنه دخيل على الأدب الآخر. هذا التفكير يغلق الأبواب أمام تعدّدية التجارب وثراء الأدب. والكاتب الذي يكتب بلغة «الآخر» ليس غريباً أو طارئاً، بل هو جزء من التجربة الأدبية العالميّة التي تجمع بين الثقافات وتتعالى على التصنيفات الضيّقة.

هنالك نوع من الازدواجيّة في التعامل مع هذه الظاهرة كرديّاً، إذ يميل بعض الكُرد إلى اعتبار الكتابة بلغة أجنبية مثل الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية نوعاً من «الفتح الأدبي». ويُنظر إلى هؤلاء الكُتّاب على أنّهم يحقّقون إنجازاً كبيراً، إذ يتمكّنون من الوصول إلى طيف عالميّ أوسع. وهذا يعكس اعترافاً بقدرتهم على اختراق الساحة الأدبيّة العالمية على أمل التأثير فيها. في المقابل، يُنظر إلى الكتابة بالعربيّة أو التركيّة أو الفارسيّة على أنّها نوع من الخيانة للغة الأمّ. ويُعاني بعض الكتّاب الذين يختارون هذه اللغات من ضغوطات اجتماعية وثقافيّة، إذ تُعدُّ خياراتهم بمثابة تراجع عن هويّتهم الثقافية وولائهم وانتمائهم للغتهم.

ويشعر العديد من الكُرد بأنّ العربية والتركية والفارسية تمثّل «أدوات» لإدامة التحكّم بهم وبخياراتهم الثقافيّة، إذ تُعدُّ هذه اللغات قوى مهيمنة تُلغي وتُهمّش لغتهم الأصليّة. في نظرهم، يُمثّل استخدام هذه اللغات نوعاً من الاستسلام والتبعيّة للغات الدول التي تضمّهم، ممّا يؤدّي إلى فقدان الهوية الثقافيّة واللغويّة.

تتجلّى هذه النظرة في الصراع اللغويّ للحفاظ على لغتهم وهويّتهم في مواجهة هذه اللغات السائدة، وتُساهم في تعزيز مشاعر الفقدان والحرمان الثقافيّ لدى الكرد. لذا، تعدُّ الكتابة باللغة الأمّ بمثابة دفاع عن الهويّة، في حين يُنظر إلى الكتابة بلغة أجنبية «بعيدة» وسيلةً للهروب من القيد الثقافيّ الذي تفرضه هذه اللغات الأخرى «القريبة».

بعيداً عن التصنيفات الجاهزة، فإنّ الأدب الكرديّ المكتوب بلغات غير الكرديّة يعكس التعدّدية الثقافية والتاريخية التي عاشها الكرد على مرّ التاريخ، والأدباء الكُرد الذين يكتبون بلغات الآخرين التي أصبحت لغاتهم، يعيدون تشكيل الهوية الأدبيّة عبر لغات جديدة، ويضيفون ثراءً وتنوّعاً إلى عالم الأدب بدلاً من تقليصه.

الكاتب الكرديّ الذي يكتب بالعربية أو التركية أو الفارسية لا يتخلّى عن هويّته بل يعبّر عن ذاته باللغة التي تمكّن منها

هذا التعدّد اللغويّ يعكس أيضاً واقع الكرد الذين عاشوا لقرون تحت تأثير حضارات وثقافات متعددة. بالتالي، فإن الكتابة بلغات أخرى تعدُّ استمراراً طبيعيّاً لهذه التجربة التاريخية المتعدّدة. لذلك لا يجب إقصاء الأدب الكرديّ المكتوب بلغات أخرى من هويته الكردية. فاللغة قد تكون وسيلة للتعبير، لكنها ليست المقياس الوحيد لتحديد هويّة الأدب. التجربة الإنسانية التي يعيشها الكاتب، والقضايا التي يعالجها، هي من ضمن ما يشكّل جوهر الأدب وهويّته.

لا بدّ من أن نخرج من دائرة التجريم هذه، وأن نبتعد عن وصف الكاتب بالخيانة أو التنكّر أو التعدّي لمجرّد أنه يستخدم لغة أخرى. الأدب أوّلاً وأخيراً ليس أسير لغة أو قوميّة، بل هو تعبير عن الروح الإنسانية بكلّ تنوّعها وغناها. وفي عالم الأدب، لا تقاس الأمور بتلك الحدّيّة الصِداميّة التصنيفيّة المقولبة، لأنّ الهويّة ليست سجناً أو قيداً، بل هي مساحة حرّة مفتوحة على التنوّع والاختلاف. والأدب الحقيقي يتجاوز الحدود الجغرافيّة واللغويّة ليصبح تجربة إنسانية شاملة. كما أنّ الكاتب الذي يختار الكتابة بلغة أخرى لا يتخلّى عن هويته، بل يعيد تشكيلها بطريقة تتيح له التواصل مع شرائح أكبر وتوسيع آفاقه.

ومن هنا فإنّ الهويّة الأدبيّة ليست ملكاً للغة واحدة، بل هي انفتاح على العالم وعلى التجارب الإنسانية. وإصرار البعض على تحديد هويّة الأدب بلغة واحدة أو ثقافة واحدة هو عائق أمام الحرية الأدبية وأمام انفتاح الأدب على العالم. هذه الحرّية الأدبية هي ما يجعل الأدب في جوهره حرّاً وخلّاقاً، إذ يتجاوز الحدود اللغوية والثقافية ليصل إلى جمهور أوسع ويتناول قضايا إنسانية مشتركة.

اللغة بلا شكّ تعدّ أحد مقوّمات الهوية الأساسية، وهي ركيزة من ركائز الهويّة الأدبيّة، لكنّها ليست هي الهويّة بمعناها الواسع والمنفتح. الهويّة الأدبية لا تُختزل في لغة معيّنة، بل تمتدّ إلى الأفكار، القضايا، والتجارب الإنسانيّة التي يطرحها الكاتب. والكاتب يمكن أن يحمل في كتاباته روح ثقافته وهويّته حتى وإن عبّر عنها بلغة أخرى.