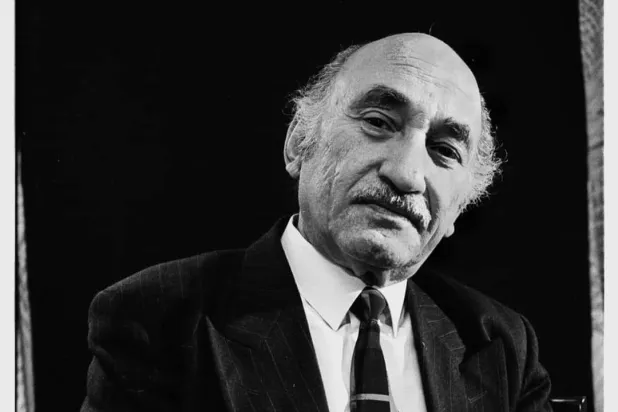

سيجد كثير من الآباء والأمهات في كتاب جوناثان هايدت، أستاذ مقعد توماس كولي للقيادة الأخلاقية في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، والمعنون «الجيل القلق: كيف أطلق التحول في تشكيل خبرات الطفولة وباء من الأمراض العقلية» - دار «أين لين»، 2024 - ما يؤكد أشدّ مخاوفهم بشأن التأثير السلبي للأجهزة الإلكترونية الحديثة، لا سيما الهواتف الذكيّة والكومبيوترات اللوحية، على الصحة النفسية والحياة الاجتماعيّة لأبنائهم وبناتهم.

يقدّم عالم النفس الاجتماعي الأميركي ومؤلف العديد من الكتب حول الصحة العقلية في الغرب، سلّة من الإحصائيات والدلائل الموثقة التي تتقاطع للإشارة إلى تحقق تحوّل نوعي وبائي الأبعاد في زيادة معدلات القلق، والاكتئاب، والكسل، وفقدان الاهتمام، وإيذاء النفس، وحالات الانتحار لدى المراهقين في العديد من بلدان العالم، مع تراجع ملموس في المهارات الاجتماعيّة والقدرة على التواصل المباشر مع الآخرين، وذلك مع بداية العقد الثاني من القرن الحالي (مطلع عام 2010).

شاشات أكثر... لعب أقل

ويقول هايدت إن تلك اللحظة المفصليّة ارتبطت بانتشار الهواتف الذكيّة، وتوسع تعاطي الأجيال الجديدة مع مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، توازياً مع تراجع كميّة اللّعب الحر التي يتمتع بها المراهقون بسبب اتجاه الأهالي إلى تجنيب أبنائهم وبناتهم التجول بحرية خوفاً من انتشار الجريمة والمخدرات، وأن العلاقات العائليّة - أقلّه من النماذج التي اطلع عليها في الغرب - اتسمت بتوترات وخلافات تمحورت أساساً حول التكنولوجيا.

بحسب هايدت، فإن رواد صناعة التكنولوجيا الرقميّة الذين تجرعوا من ذات أقداحٍ ثقة زائدة احتستها النّخبة الأميركيّة في أجواء انتهاء الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفياتي (1991)، انطلقوا، كأبطال أو آلهة، بلا روادع إلا إرادتهم الذاتية، في التربح من التأسيس لما صار يُعرف بفضاء (الإنترنت) السيبيري، أي ذلك العالم الافتراضي الجديد، المتخم بالوعود والإمكانات في توازٍ مع التجربة البشرية المادية التي لم تتغير كثيراً منذ انتشار التلفزيون في الخمسينات من القرن العشرين.

منتجات هذه المرحلة لم تغيّر من إحساس الراشدين بالعالم فحسب، وإنما أيضاً مسّت الأطفال والمراهقين الذين يعيشون بحكم تطورهم البيولوجي مراحل من الهشاشة والسيولة العقليّة تجعلهم عجينة طيعة في يد نوع من الرأسماليّة المنفلتة من كل عقال: شركات مواقع التواصل الاجتماعي التي يحمّلها هايدت مسؤولية إفساد نفسيات المراهقات الإناث بشكل أساسيّ، مقابل منتجي ألعاب الفيديو الذين تولوا، يداً بيد مع المواقع الإباحيّة، تدمير الصحة العقليّة للمراهقين الذكور من خلال خوارزميات جبارة قادرة على توريط الصغار في لجج من الإدمان على المحتوى المتجدد لحظياً بلا نهاية.

يقول هايدت الذي بدأ بتتبع الإحصائيات حول الصحة العقلية للمراهقين الأميركيين أثناء إعداد كتابه السابق حول «الدّلال الذي يتلقاه العقل الأميركي» بأن ثمة إشارات محدودة على حدوث تغير في مستويات المعاناة النفسية لدى صغار السن مع بداية القرن الحادي والعشرين.

لكن العقد التالي، أي في السنوات 2000 - 2010، شهد صعوداً متسارعاً لاستعمال الأجهزة الإلكترونية الشخصيّة مع توسع قاعدة مستعملي الإنترنت، وظهور النماذج الأولى من تطبيقات التواصل الاجتماعي («فيسبوك» 2004 و«تويتر» 2006)، ووصلت ذروتها في عام 2010 مع انطلاق الهواتف الذكية المزودة بالكاميرات التي تسمح بالتقاط الصور الذاتية، وتالياً ابتلاع العملاق «فيسبوك» لتطبيق «إنستغرام»، الذي أصبح الأكثر شعبية حينئذ بين المراهقين.

إدارة الصورة الشخصية

في هذه المرحلة غدا نجاح المراهقين في محيطهم الاجتماعي مرتبطاً أكثر ما يكون بقدرتهم على تقديم ذواتهم للآخرين من خلال منصات التواصل الافتراضي، والحصول على الرضا الذاتي عبر التقبّل والتعزيز الفورّي من هؤلاء الآخرين الغرباء من خلال «الإعجابات»، حتى لم يعد مستغرباً أن يفضّل عديدون منهم الفناء الجسدي (الانتحار) على الفضيحة في الفضاء الافتراضيّ.

يرى هايدت أن ذلك تسبب بإنفاق المراهقين سحابة نهاراتهم وخلاصة وعيهم في إدارة معالم صورهم الشخصية على المواقع الافتراضيّة، حتى إن ما يقرب من نصف المراهقين في الولايات المتحدة يظلّون على اتصال شبه دائم بالإنترنت طوال 24 ساعة في اليوم، مع إشارات حاسمة إلى أن قضاء أكثر من 5 ساعات يومياً على وسائل التواصل يؤدي إلى حالة الاكتئاب السريري الحاد في 40 في المائة من الحالات على الأقل، لا سيّما بين الفتيات المراهقات.

لقد أغرق ذلك كله الجيل الجديد من مواليد ما بعد 1996 (أو ما يسميه الخبراء بالجيل «Z») في لجة ساحقة من متاعب الصحة العقليّة، فارتفعت بينهم حالات القلق المستعصية (نموذج الولايات المتحدة حيث تتوفر الإحصاءات)، بنسبة 134 في المائة منذ عام 2010، وحالات الاكتئاب الإكلينيكي بـ106 في المائة، وفقدان الشهية العصابي بـ100 في المائة، وحالات نقص الانتباه وفرط الحركة بـ72 في المائة، والشيزوفرانيا بـ67 في المائة، واضطراب ثنائي القطبية بـ57 في المائة، وإدمان المواد المخدرة بـ33 في المائة.

ويعتقد هايدت أن هذه الموجة وبائيّة الطابع وجدت لها أرضاً خصبة في توجه الآباء والأمهات المعاصرين (في الغرب) إلى الإفراط في الإشراف على كل جانب من جوانب حياة أطفالهم خارج الفضاء السيبيري، وتقليص فرص اللّعب الحر في العالم الواقعي أمامهم؛ ما يحرمهم من الخبرات والمهارات التي يحتاجون إليها لتطوير قدر أكبر من المرونة والخبرات اللازمة لمستقبلهم، ويدفعهم بالنتيجة إلى قضاء مزيد من الوقت أمام الشاشات (على تعدد أشكالها)، بدلاً من اغتنام الفرص للتفاعل مع أقرانهم وجهاً لوجه، وفي الوقت الفعلي.

حلول لأزمة «الجيل القلق»

هايدت، الذي يمتلك الشجاعة لإدانة خذلان الآباء والأمهات للجيل الجديد وتركه فريسة لشركات التكنولوجيا المتوحشة دون حماية تذكر، ينتهي، في «الجيل القلق» إلى تقديم قائمة من الحلول التي يراها ممكنة للتعامل مع الأزمة، لكنّه، وتماماً كما يليق بكاتب أميركي من نخبة واشنطن، لا يقترب من اقتراح تغييرات بنيوية تمس أسس المنظومة التي مكنّت للأزمة، ويكتفي بالدعوة إلى إجراءات إصلاحية، مثل السماح بمزيد من وقت التسكع واللعب الحر غير الخاضع للإشراف المباشر، كي يتسنى للمراهقين اكتساب المهارات الاجتماعية الأساسيّة وبناء ثقتهم الذاتية بأنفسهم للمضي نحو الاستقلال، ومنع حصول الأطفال دون 14 على الهواتف الذكيّة، والمراهقين دون 16 عاماً من التجوال في مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وهو يرى ضرورة بناء تحالف مجتمع مدني فاعل بين كل من الآباء/ الأمهات ومدارس أنجالهم بحيث يضغط كل من الطرفين على الآخر لتبني سياسات تقلل من تعرض الأطفال والمراهقين لجبروت الشاشات شركات التكنولوجيا، بما في ذلك منع استخدام التليفونات الذكية والكومبيوترات اللوحية الشخصيّة داخل حرم المدارس، وتوفير أماكن لتخزين ما قد يحملونها منها، وذلك لحماية وتعزيز فرص التفاعل الشخصي بين التلاميذ، والتّعلم من التجارب في إطار بيئة آمنة ليصبحوا راشدين أصحاء.

الاستنتاجات في «الجيل القلق» يمكن نقدها دائماً من زاوية تعقيد أمراض الصحة العقلية، وتعدد العوامل التي قد تكون وراءها، ما قد يقلل من حجم مساهمة الهواتف الذكية تحديداً في إثارة المصاعب النفسيّة لدى الجيل الجديد. لكن المؤكد أن تلك الهواتف (والشاشات عموماً) على أهميتها الفائقة للحضارة المعاصرة، لعبت دوراً محورياً في تشويه النمو السيكولوجي لجيل كامل من المراهقين في القرن الحادي والعشرين، وأن صرخة هايدت، الخجولة (لكن المدججة بالإحصائيات والأرقام) لترشيد استعمالها، يجب ألا يتلاشى صداها سريعاً، وإلا كنا شهوداً على تَرْكنا الكوكب في عهدة جيل قلق، ومتأزم.