نعى عالم الأدب الإسباني فقدان أحد أعظم شخصياته: الشاعر والمسرحي والروائي والكاتب أنطونيو غالا الذي رحل عن عالمنا في 28 مايو (أيار) 2023 عن عمر يناهز الـ92 عاماً. وبرحيله، تكون الأندلس قد فقدت أحد أكثر عشاقها هياماً بتراثها وتاريخها وإرثها الثقافي؛ فقد ظل يحلم ببقايا غرناطة إلى أن كتب رواية عن آخر ملوكها بعنوان «المخطوط القرمزي»، وهي اعترافات الأمير عبد الله الصغير إلى أبنائه عن سقوط مملكته؛ إذ شاء القدر أن يقول له: «أنت آخر ملك ستخرج من غرناطة».

تم تكريم الكاتب بجوائز عديدة: جائزة «الأدب الوطني (بلانيتا)»، وجائزة «كالديرون دي لا باركا» الوطنية، وجائزة «مدينة برشلونة»، وجائزة «كيجوت دي أورو» وغيرها. ونشرت دار النشر الخاصة به نعياً قالت فيه: «سنتذكره دائماً لما يتمتع به من إرث أدبي ودعم جزيل للمبدعين الشباب. مع هذا الرحيل، لا نملك إلا أن نقول: (وداعاً أنطونيو، وداعاً أنطونيو)». من جهته، نشر بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، عبر حسابه على «تويتر»، معزياً عائلته وأصدقائه، مشيراً إلى أن «إسبانيا فقدت واحداً من أعظم كتابها، وسوف تستلهم من أدبه دائماً».

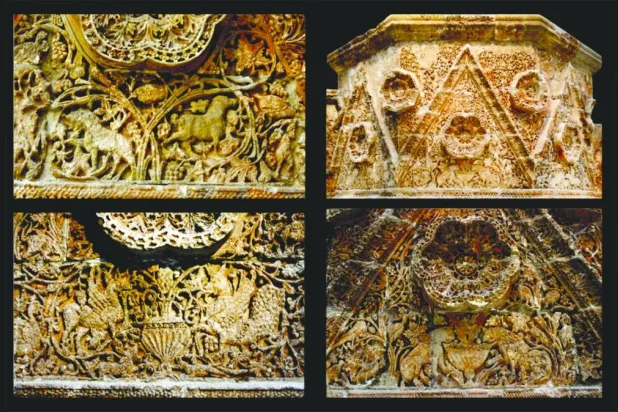

وُلِد أنطونيو غالا في قرية برازاتورتاس بمنطقة سيوداد ريال في عام 1930، حيث كان والده طبيباً اضطرته ظروف العمل إلى الانتقال إلى قرطبة عندما كان ابنه طفلاً رضيعاً، فاعتبر نفسه منذ تلك اللحظة قرطبياً أصيلاً. تلقى تعليمه الثانوي في هذه المدينة التي عشقها، ودرس القانون والفلسفة والفنون في إشبيلية. كان يفتخر عند الحديث عن مدينته؛ فهي تحتضن الأيقونات والمساجد والكاتدرائيات، ولمعرفته الدقيقة بتفاصيلها. وكانت الملكة صوفيا تستعين به في زيارتها للمدينة لكي يكون دليلاً «سياحياً» لها، وهو الشغوف بمساجدها وكاتدرائياتها، مما دفعه إلى الوقوف ضد تحويل المسجد إلى كاتدرائية، كما أمر تشارلز الخامس، واعتبره انتهاكاً للإسلام والكاثوليكية في آن واحد، حتى إن هذا الملك الإسباني ندم على فعلته.

وانطلاقاً من ذلك، آمن الكاتب الراحل بأن مفهوم الأندلس يستند على التعايش بين اللغات والأديان؛ فهو الحل الوحيد الممكن. وبعد أن تحول مسجد قرطبة الكبير إلى موقع للتراث العالمي منذ عام 1984، بإقرار «اليونيسكو».

بدأت علاقته بالشعر في قرطبة، وسرعان ما امتدت إلى الأنواع الأخرى. ومن بعد ذلك، اجتاز امتحان المحاماة بنجاح، لكنه سرعان ما قدم استقالته فوراً، حيث رفض العمل في هذا السلك. وكما اعترف بأن ما دفعه لدراسة القانون هو إرضاء رغبة والده، حين حصل على شهادة المحاماة؛ وضعها أمامه على الطاولة، ثم انصرف إلى كتابة الأدب. وكان أول ديوان له «عدوي الحميم» الذي كتبه في سن السابعة عشرة، وحصل على جائزة «أدونيس للشعر» الإسبانية في 1959.

وسرعان ما انتقل إلى كتابة المسرح؛ فكتب المسرحيات التالية: «حقول عدن الخضراء» التي حصل بفضلها على «الجائزة الوطنية الإسبانية للمسرح» (1963)، و«لماذا تجري يا أوليس؟» (1963)، و«قليلاً من العشب» (1968)، و«الأيام الطيبة المفقودة» (1972)، و«خاتمان من أجل سيدة» (1973)، و«القيثارات المعلَّقة على الأشجار» (1974)، و«بيترا ريغالدا» (1980)، و«مقبرة الطيور» (1982)، و«سمرقند» (1985)، و«كارم» (1988)، و«المارقة» (1992)، و«الجمال النائم» (1994)، كما خاض كتابة السيناريو في مسلسلات تلفزيونية من عام 1989.

وفي الشعر، كتب المجاميع الشعرية التالية: «قصائد الحب» و«رغبة أندلسية»، و«العدو الحميم». وكشاعر، كان ينظر إلى ترجمة الشعر من لغة إلى لغة أخرى، بوصفها حالة صعبة؛ فهو لا يريد أن يترجم رامبو أو فرلين بالشعر المقفى والموزون الإسباني، إنما يرى في ترجمة الشعر المعاني والدلالات والرموز والإيحاء.

أما الرواية، فقد بدأ بكتابتها متأخراً، لكنه لاقى نجاحاً كبيراً بعد روايته «المخطوط القُرْمُزي»، و«الوله التركي» و«غرناطة بني نصر»، و«النسر ذو الرأسين»، و«قانون الثلاثة». وقد تم تحويل روايتين له إلى فيلمين سينمائيين، هما «الوَلَهُ التركي» التي استلهمها المخرج الإسباني فيسنت آراندا، و«خلف الحديقة» التي أخرجها بيدرو أوليا. بينما يتناول في رواية «غرناطة بني نصر» تاريخ المدينة وبريقها في حقبة بني نصر، وحتى سقوطها عام 1492 على يد الملكين فيرناندو وإيزابيلا اللذين لا يتوانى عن وصفهما بالوحشية والبربرية. وفي رواية «الوله التركي» يعرض الكاتب الراحل فلسفته للحب من خلال شخصية دسي ويمام المرشد السياحي التركي. وأثناء رحلتها إلى تركيا مع زوجها راميرو المحافظ جداً تقع في حب هذا الشاب، وتهاجر إلى بلده، مضحيةً بكل حياتها من أجله، لكنه لم يكن يهتم سوى بتجارته في السجاد الثمين والقطع الأثرية.

ثم كتب روايته الشهيرة «المخطوط القرمزي» التي أطلقت شهرته في الآفاق إذ حصلت على جائزة «بلانيتا» (1990)، وهي من أهم جوائز الرواية في إسبانيا. وقد طُبعت وأُعيدت طباعتها أكثر من 20 مرة حتى الآن، ووصل عدد النسخ المبيعة إلى أكثر من مليون نسخة.

تطرح الرواية التساؤل التالي: هل كان «أبو عبد الله الصغير» (آخر سلاطين الأندلس) خائناً أضاع الأندلس كما يروي لنا التاريخ؟

«التاريخ يكتبه المنتصر»... كلام ينطبق على «أبو عبد الله الصغير»، آخر ملوك الأندلس الذي سلم غرناطة للملك فرناندو والملكة إيزابيلا، ليطوي صفحة 7 قرون وأكثر من الوجود الإسلامي في إسبانيا. لكن أنطونيو غالا وقف ضد هذا المنتصر وقال الحقيقة التي حاول الغزاة تزييفها؛ فهو يضعنا أمام شخص آخر وقعت عليه لعنة التاريخ: لكنه شخص من لحم ودم يعيش الحياة حلوها ومرها، شخص يبكي لأنه يعرف أن التاريخ سيضع على كاهله هذا الثقل الكبير من الهزيمة.

تجسيد مأساة «أبو عبد الله الصغير»

مَن مِنا لا ترن في ذاكرته كلمات أمه حين التفت ابنها ليلقي آخر نظرة على غرناطة باكياً: «ابكِ كالنساء مُلكاً لم تصنه كالرجال؟»، و«إن الشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ»، هذا أيضاً ما قالته أمه حين أبلغها أنه يخشى أن يمثل الأعداء بجثته. سيرة ذاتية وروائية، من الطفولة إلى المنفى، تكشف عن حياة أمير راقٍ مفتون بالسلام والثقافة، أُجبر على الحرب والسياسة، على خلفية الصراعات الداخلية والتعصبات والخيانات.

لم يتكلم الكاتب بلسان الملك المهزوم، أي بصوت ضمير المتكلم كما لو كان أبو عبد الله الصغير يكتب رسالة مطولة من منفاه في فاس إلى أبنائه ليشرح لهم ويبرر ضياع مملكته. لم يتكلم الكاتب الراحل بلسان المنتصرين من أبناء جلدته، بل بلسان الأمير العربي المهزوم. إنها اللحظة التاريخية التي يستسلم فيها بطل الرواية للموت في أحد مستشفيات فاس، طالباً الاستماع إلى الموسيقى الأندلسية دواءً أخيراً وشافياً.

لقد تهيأت الظروف للكاتب الراحل لكي يكتب هذه الرواية الكبيرة لأن الحرب الأهلية الإسبانية طغت على طفولته، رغم أن فناء بيته كان مليئاً بالزهور، إلا أنه عانى من موت أخيه المبكر (لويس)، وظل شبحه يلاحقه إلى سنوات طويلة.

شغف بالعرب

كان الشغف بالشرق والأندلس يدفعه لزيارة عدد من البلدان العربية مثل العراق وسوريا، وكانت مدينة أصيلة المغربية نافذته على العالم العربي، وهو يقوم برحلته عبر مضيق جبل طارق، وميناء طنجة، إلى هذه المدينة، ذات الجدران البيضاء والأبواب الزرقاء، إذ كان يحرص على حضور افتتاح جامعة المعتمد بن عباد الصيفية. واعتاد أن يحمل عصاه المرصعة برأس أسد عاجي، ويتجول في أزقتها، وأحياناً يدق الأرض بعصاه، ويتنبه كأعمى مغمض العينين إلى صوت داخلي حميم، هو كروان الأندلس وموسيقى غرناطة. كان يجلس في قصر «الريسوني» في الطابق الأول حيث النوافذ مشرعة على البحر. وينظر بحسرة وألم إلى عام 1492هـ الذي يحمل وجهين؛ أحدهما مشرق والآخر حالك في تاريخ إسبانيا والعالم، وهما: خروج العرب من الأندلس واكتشاف إسبانيا لأميركا، أي ما بين السقوط والصعود.

ظلت غرناطة تظهر وشماً في ذاكرته. وأثناء تجوالنا في مدينة أصيلة، كان يشرد بنظراته بعيداً إلى ما وراء الأسوار كأنه يبحث عن ضالته المنشودة في ثنايا جدرانها البيضاء. «إسبانيا في القلب...»، هكذا أطلق لوركا صرخته. وها هو أنطونيو غالا يهمس إلى البحر قائلاً: «غرناطة في القلب»؛ إذ الأندلس في نظره أهم لحظة في الثقافة الإنسانية، للإسبان ولغيرهم: زمن لا يُنسى، وأعلام خالدون، أمثال ابن رشد وابن سينا وابن ميمون كرسوا تأثير الثقافة العربية على الإسبان وأوروبا، بل هم أجداد الثقافة الإسبانية؛ إذ صنع العرب حياة وحضارة وأمجاداً ما زالت آثارها باقية في المدن الإسبانية حتى الوقت الحاضر.

إنجازات متنوعة

يمكن القول إن الراحل أنطونيو غالا مؤلف حقق نجاحاً كبيراً مع القراء في مجال الشعر والدراما والرواية على حد سواء، وهي حالة أدبية نادرة. وتميز أسلوبه بالصور الحية والروح الغنائية، وإتقانه للكتابة، أسلوباً وشكلاً؛ إذ تتراوح أعماله بين الغنائية والشهادة والتاريخ والقضايا الكبرى، ذات الطبيعة الأخلاقية والنقدية؛ فهو كاتب نجح في وضع العواطف والطبيعية والقصص والنكهات والألوان بين ظلال كلماته، كما يراه الإسبان. لذلك احتل مكانة خاصة في قلوب القراء وعقولهم. عرف كيف يصل إلى أرواحنا وينير حاضرنا بشكل لا مثيل له. فهو كاتبٌ يتمتع بموهبة فطرية، ينضح منها شعر غنائي أخَّاذ. وقراءة أعماله الأدبية مغامرة ممتعة ومعقدة في المشاعر والتفاصيل والتاريخ بحيث تجعلنا نتحد مع أنفسنا ومع العالم.

ولكن أعماله تطرح في الوقت ذاته متاهة الحيرة والفراغ في النفس الإنسانية. إن إتقانه لنسج الكلمات والحياة والأفكار يتميز بمهارة ودراية، ومعرفته كبيرة بمعجم الإبداع، شعراً ونثراً. لذلك تم وصف الكاتب الراحل بمختلف النعوت الإبداعية، مثل: «خيميائي الكلمات»، و«ملك الاستعارة»، و«ساحر الكلمات»، وكاتب الحاضر عبر الماضي، الذي منح تفاصيل الحياة اليومية روحاً شعرية.