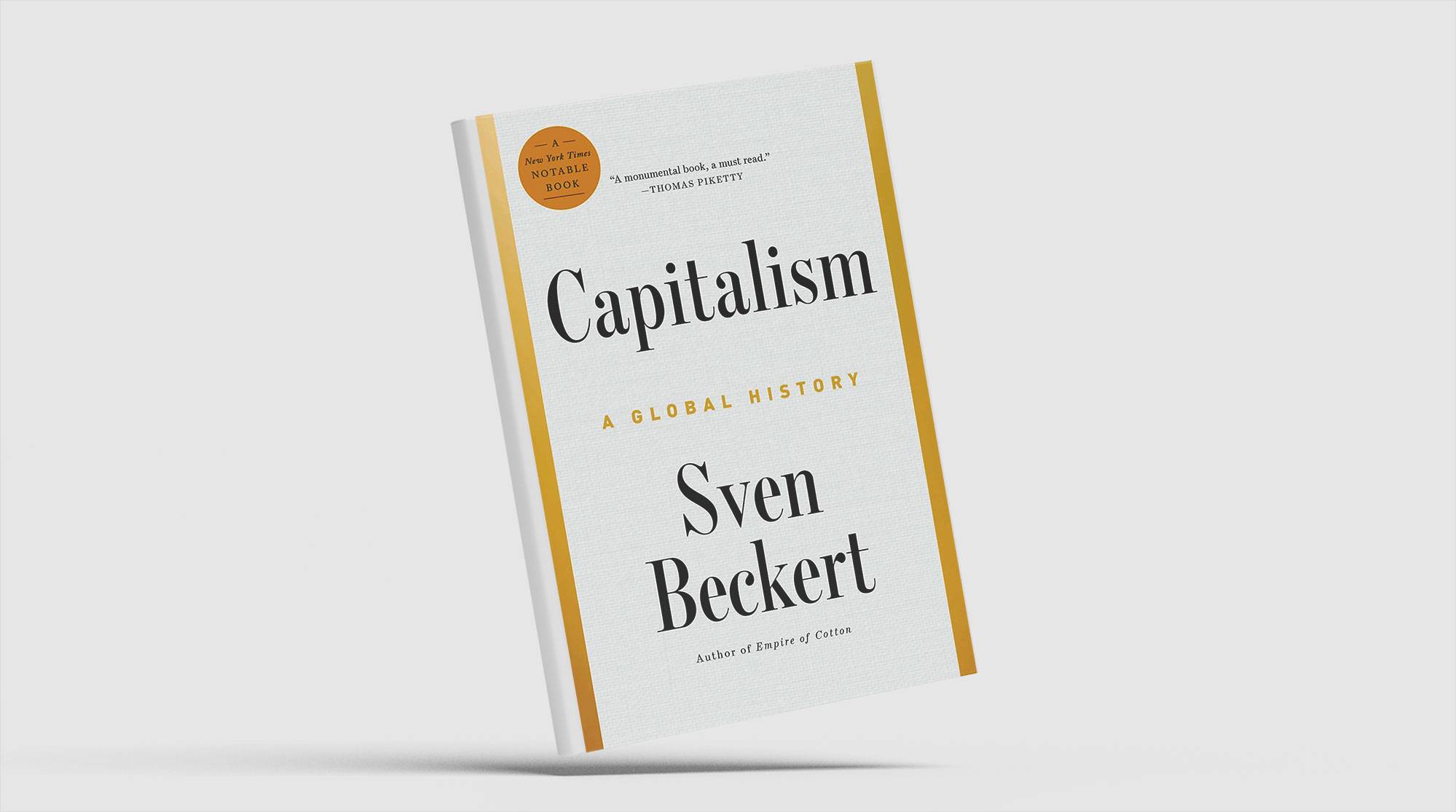

تقبّل البشر بشكل أو بآخر حقيقة التفاوت الطّبقي بينهم، وانقسامهم إلى مجموعتين متباينتين كليّة: أولئك الذين يملكون، وهم الأقليّة، وبقيتنا ممن لا يملكون، وهم الأكثرية الساحقة. وعلى الرغم من تعدد النظريات التي توثق هذا التفاوت أو تفسره أو تنقده أو تحاول التجاوز عنه أو تتنبأ بمآلاته، فإن شيئاً لم يتغيّر على الواقع الماديّ المكرّس لهذا الانفصام في الحياة المعاصرة. فهناك فن راقٍ، وآخر شعبيّ، أزياء للأغنياء وأخرى للفقراء، مطاعم فاخرة وأخرى متواضعة، مساكن فخمة وأخرى تجاريّة، بل ثمّة طبّ للأثرياء وميسوري الحال، يقابله طبّ للعناية الصحية الأساسية، وتعليم في مدارس وجامعات النخب مقابل المدارس والجامعات العاديّة، وهكذا. على أن مساحة واحدة بقيت إلى وقت قريب عصيّة على هذه الثنائيّة المقيتة: الفلسفة. إذ إن علم «معرفة الحكمة» ومنذ بداياته الأولى في أروقة أثينا القديمة - فيما نعتقد - استطاع دائماً كسر كل فروق طبقيّة، حيث الانتماء الطبقي وحتى العرقي لا تعني شيئاً فور شروع المرء في تعاطي مسائل المعنى وتعريف الغايات وطبيعة الوجود، وحيث أمكن لكل ذي عقل، بصرف النظر عن عدد دراهمه، الانتفاع من أثمارها طيبة يانعة إن هو أراد، فيأخذ منها ما يقيم أوده، ويهدأ من روعه، وفق فهمه، وحاجته ومعاشه.

لكن ليس بعد الآن، إذ ثمّة مدرسة جديدة في الممارسة الفلسفيّة في البلاد الأنجلوساكسونيّة، تدعى «الإيثار الفعّال» تبدو معنيّة بشكل أساسي بمواجهة استحقاقات وهموم طبقة بحد ذاتها دون أخرى، فتبحث مثلاً في طرائق لتعظيم نتائج العطاء الخيري للأثرياء والمقتدرين، إذ يمكن بترشيد قرارات توظيف الموارد في جمعية خيرية مثلاً إفادة ألف شخص بدلاً من الاكتفاء بمساعدة مائة، كما يمكن عبر النظر فلسفيّاً في الأولويات العثور على ثغرات في الجهود الحالية للجهات الفاعلة، وإعادة توجيه الموارد للتأثير إيجابياً على أكبر عدد من البشر، وقضاياهم المهملة بشكل غير عادل.

بالطبع، فإن التاريخ عرف تجارب لشركات ومؤسسات حكمتها نظرة روحيّة أو فلسفيّة محددّة كما في أيّام التجار المسلمين في شرقي آسيا، وأيضاً الكويكرز في بريطانيا في القرن السابع عشر، كما البرجوازيين الصاعدين الذين فقدوا مرجعيّة الإيمان المسيحيّ في العصر الفيكتوري فتبنوا النظريّة الأخلاقيّة النفعيّة لجيريمي بنثام الداعية إلى تبني معيار «القيام بما قد يجلب أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من النّاس». لكن العمل الرأسمالي بشكله المعاصر يميل إلى أن تكون مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية خالية من الأيديولوجيا، وتعمل على مزيج من البراغماتية والانتهازية والأنانية وتعظيم الرّبح بوصفه قيمة عليا، وهو ما ترك فراغاً روحيّاً في منطق تبرير السلوك المجتمعي لمصالح المال والأعمال وهو ما أتت فلسفة «الإيثار الفعّال» لتملأه: منهجيّة عصرانية في التّعامل مع قضايا العالم ليست ذات مضمون أيديولوجيّ صريح، ولكنها أقرب إلى طريقة تفكير نفعيّة نخبوية تستهدف منح القادرين على العطاء الفرصة لتعظيم نتائج عملهم عند مدّهم يد العون للآخرين، وذلك من خلال تطبيق قوانين «إيثار» معينة.

لقد بدأت «الإيثار الفعّال» في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة على يد اثنين من الفلاسفة الشباب، وهما ويليام ماكاسكيل وتوبي أورد، اللذان أصدرا عدداً من الكتب حول منطلقاتها وأهدافها منها «شفا الهاوية» و«عمل الخير بشكل أفضل»، قبل أن تجد لها خلال أقل من عقد واحد أصداء في أكاديميات الأبراج العاجيّة، وشركات وادي السيليكون، ونوادي الأثرياء عبر العالم الأنجلوسكسوني، ولتجد بين مشاهير العالم ونجوم شركاته جمهوراً وفيّاً. وتوجد الآن المئات من مجموعات «الإيثار الفعّال» المحليّة حول العالم، بما في ذلك في عدد من أهم الجامعات، ويشارك الآلاف منهم بانتظام في منتديات للحركة عبر الإنترنت، وينضمون إلى مؤتمرات يتم تمويلها بمئات الملايين من الدّولارات التي تتدفق من جيوب مليارديرات وادي السيليكون يؤمنون بهذه النظريّة.

وقد قفزت «الإيثار الفعّال» إلى عناوين الصحف ونشرات الأخبار التلفزيونية نهاية العام الماضي عندما تردد اسما اثنين من الأسماء المعروفة في فضائها: سام بانكمان فرايد الذي (أُدين بالاحتيال لتحويل أموال العملاء من بورصة العملات المشفرة FTX لمصلحة شركته)، وسام ألتمان الذي بعد أسابيع قليلة من حكاية فرايد، تابع العالم كذلك دراما الإطاحة به ومن ثم العودة المفاجئة بصفته رئيساً تنفيذياً لشركة الذكاء الاصطناعي المفتوح (مبتكرة التشات جي بي تي). ولا شكّ أن الحكايتين انسحبتا بشكل أو بآخر على مصداقيّة «الإيثار الفعّال» إذ كان سام بانكمان فريد - كما معظم قادة شركته (ألميدا) - من أتباع هذه الفلسفة ومن المانحين الرئيسيين لنشاطاتها، وعلى علاقة وثيقة بالفيلسوف ويليام ماكاسكيل – أحد المؤسسين لها إلى جانب الفيلسوف توبي أورد - كما أن كل تغطية إعلاميّة بشأن سام ألتمان أصبحت تجري في خلفيّة الجدل الفلسفي حول إذا ما كانت المصالح التجارية ينبغي أن تحدد وتيرة واتجاه العمل على تطوير الذّكاء الاصطناعي أو أن ذلك يأتي فحسب بعد اعتبارات سلامة ورفاه البشر.

يقول ماكاسكيل وأورد إن مصدر إلهامهما في تأسيس فلسفة «الإيثار الفعّال» جاء من مقالة الفيلسوف الأسترالي بيتر سينجر الشهيرة من عام 1972، التي تدعو لتوسيع دائرة المرء الأخلاقية في التعامل مع المعاناة والرفاهية في كل مكان على القدر نفسه من الأهمية، وأن يكون معيار الخيار الفردي أخلاقيّاً التسبب في مزيد من الرّفاهية، وبالمعاناة الأقل للمجموع. ومع أن كثيرين عدّوا هذه الفلسفة الصارمة نوعاً من الاختزال الحالم، فإنّها مثّلت للشبان المنحدرين من عائلات ثريّة أفيوناً جديداً، حيث يمكنهم تذوّق مشاعر التّفوق الأخلاقي من خلال التخلّي عن بعض التّرف، والتفكير بأنهم يساعدون الفقراء حول العالم!

تدرّب ماكاسكيل وأورد على يد اثنين من أهم فلاسفة الأخلاق المعاصرين: جون بروم (والراحل) ديريك بارفيت اللذين تمحورت حياتهما المهنية حول البحث في نقاط الانطلاق الأخلاقية للتفكير برفاه ومعاناة الأشخاص البعيدين أو المستقبليين. وقد أشرف بارفيت على رسالة دكتوراه أورد، وبروم على كل من أورد وماكاسكيل. في غضون بضع سنوات من تخرجهما، أسس الفيلسوفان الشابان منظمة أطلقا عليها اسماً يعادل بالعربيّة (الجود بالموجود) التي جمعت عشرة آلاف من الأثرياء تعهد كل منهم بالتبرع بما نسبته 10 في المائة من دخله للأعمال الخيرية التي يمكنها أن تثبت التأثير الإيجابي لمشاريعها على أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وبعدها أسسا خدمة المشورة المهنيّة (ثمانون ألف ساعة) التي كانت تساعد الطلاب على اختيار مهن من شأنها أن تحقق أكبر قدر من الخير للآخرين، وتعظيم تأثير العطاء الفرديّ الممكن. ومن هذه البذور تأسس مركز المشاريع الفعالة الذي تولى إدارة أموال تبرعات الأثرياء لمصلحة مشاريع خيرية مجتمعيّة، إلى جانب الإنفاق على المؤتمرات والمنتديات عبر الإنترنت.

بدأت «الإيثار الفعّال» في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة على يد اثنين من الفلاسفة الشباب ووجدت لها صدى خلال أقل من عقد في أكاديميات الأبراج العاجيّة، وشركات وادي السيليكون، ونوادي الأثرياء ومشاهير العالم

وفي موازاة أنشطة أكسفورد، تبنى رواد أعمال على الجانب الآخر من الأطلسي الأفكار ذاتها، فأطلقوا مؤسسات تسعى إلى تحديد أكثر الجمعيات الخيريّة تأثيراً وتوجيه أموال المانحين الأثرياء نحوها. ومع أنّ هذه الأفكار تبدو بديهيّة ولا تحتاج إلى كثير من الجدل، فإنّها أثبتت قدرتها على إثارة الحماس بين شبّان الطبقات الباذخة الذين منحت فلسفة «الإيثار الفعّال» بعضهم هدفاً ومعنى لحياتهم. فما السرّ في ذلك؟

يقول مراقبون إن الأمر قد يكون مرتبطاً بقدرة الإنترنت على نشر الأفكار بطرق غير مسبوقة، لكن العديد من الفلسفات تمتلك فرصة الانتشار ذاتها ما يدعم فرضية أن الأمر يتعلّق بالتّحديات الفريدة التي يواجهها عالم جيل شبان الطبقة المخمليّة: من الأزمة المالية العالمية، وما لحقها من عقد سياسات التقشف، إلى «كوفيد 19»، والتهديدات المتكررة حول تحولات المناخ، فتبدو فلسفة «الإيثار الفعّال» استجابة فاعلة، محمّلة بالأمل، يمكن مخاطبة الجانب التقني فيها بحسابات عقلانية تناسب منطق الأجيال التي تدرس في جامعات النخبة البريطانية والأميركيّة.

لكن الواقع أن «الإيثار الفعّال» رغم شكلها الإيجابي الخارجيّ، تكشف عن قصور نظري مرعب: فالعمل الخيري الذي يقوم به أتباعها يعطي غطاء للمنظومة التي تضمن بقاء تدفق الثروات في يد طبقتهم ذاتها، ولا يمس بحال بأساسيات النّظام السياسيّ الذي يمكنهم من امتلاك الترف للقلق حول كفاءة تبرعهم بالأموال. إنّها بالفعل أقرب إلى لعبة فلسفيّة للأثرياء فقط.