على مدى 3 أيام، من الثامن إلى الحادي عشر من شهر فبراير (شباط) من العام الحالي، احتضن «المركز الثقافي الدولي بالحمامات» تظاهرة فنية للصالون الثالث للفنون التشكيلية. وإلى جانب المعارض التي زينت كل فضاءات المركز، بما في ذلك الحديقة والمدخل، قدمت مداخلات عن قضايا فنية مختلفة، تونسية وأجنبية، تخللتها نقاشات مفتوحة من الجمهور.

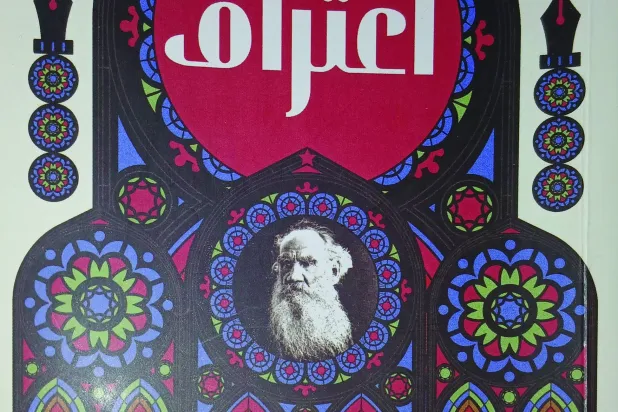

وفي ظهيرة يوم الجمعة الموافق للتاسع من الشهر المذكور، تم الاحتفاء برحلة الفنان الألماني - السويسري بول كلي إلى تونس في ربيع، التي اشتُهِرت بـ«Tunisiche Reise».

ولا تزال هذه الرحلة تحظى باهتمام كبير من قبل المؤرخين ومن قبل أهل الفن، بقطع النظر عن المدارس والتيارات التي ينتمون إليها؛ إذ إنها شكّلت انطلاقة جديدة سوف تكون لها تأثيرات حاسمة على العديد من كبار الفنانين في القرن العشرين. كما أنها كانت بمثابة حركة تمردية على الفن الاستشراقي الذي كان ينظر إلى الشرق بتعالٍ، وبنوع من الاحتقار لثقافته وعاداته وفنونه. لا بد من الإشارة إلى أن هذه الرحلة لم يقمْ بها بول كلي بمفرده، وإنما كان مصحوباً بفنان كبير آخر، هو أوغست ماكه الذي عاد منها بلوحات بديعة تعكس كلّ مراحلها من تونس العاصمة إلى القيروان مروراً بضاحية الزهراء التي كانت تسمّى في ذلك الوقت بالحمامات.

إلاّ أن أوغست ماكه كان سيئ الحظ إذ إنه جُنّد حال عودته من تلك الرحلة، وأُرسل فوراً إلى جبهة القتال ليكون من أوائل ضحايا الحرب الكونية الأولى. وكان ذلك في السادس والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) 1914، وكان آنذاك في السابعة والعشرين من عمره. ورغم قصر مدة هذه الرحلة التي دامت 3 أسابيع فقط، فإنها كانت موحية وغزيرة وثرية من الناحية الفنية. منها عاد كل من بول كلي وأوغست ماكه بعدد كبير من اللوحات التي لا تزال معروضة إلى الآن في متحف «لينباخهاوس» بميونيخ.

حالما رَسَت بهما باخرة «قرطاج» المقبلة من مرسيليا في ميناء حلق الوادي بالسابع من شهر أبريل (نيسان) 1914، شعر الفنانان وهما يتأملان المشاهد والألوان الزاهية التي تجلّت أمامهما أنهما سيقومان بـ«عمل جيد».

وفي يوم آخر، انطلقا إلى ضاحية سانت جيرمان، ليمضيا يومين في بيت ريفي قريب من الشاطئ. وما نلاحظه من خلال الملاحظات التي دوّنها بول كلي في يومياته بالأيام الثلاثة الأولى من الرحلة أن الفنانَيْن شعرا منذ وطأت أقدامهما ميناء حلق الوادي أنهما أمام مشاهد وعوالم جديدة وغير مسبوقة بالنسبة لهما، لذا يتوجب عليهما أن يبتكرا رؤية فنية تنسجم معها، وتعكس روحها الداخلية وتكون معارِضة ومُخالفة للفن الاستشراقي الذي يتوقّف عند المظهر الخارجي عاجزاً عن اختراق السطح للنفاذ إلى الأعماق فيرسم لنا نساء أو رجالاً باللباس التقليدي، أو مشاهد من الرقص الشرقي الذي يسميه الفرنسيون «رقص البطن»، أو أسواقاً أو مشاهد طبيعية، كما في الصور الفوتوغرافية، بل قد تكون أقل منها إثارة وجمالاً على المستوى الفني. أما كلي وأوغست ماكه فقد كانا يرغبان في رَسْم ما تثيره فيهما مشاهد بشرية أو طبيعية، من مشاعر وانطباعات وأفكار، محاولين من خلال الألوان أن ينفذا إلى ما هو أبعد من الصور والمظاهر التي تلتقطها العين المجردة. وما نلاحظه أيضاً من خلال يوميات بول كلي أن الفنانين كانا يوليان اهتماماً كبيراً لما ليس باستطاعة الفن الاستشراقي اكتشافه في تحوّلات ألوان النهار من الصباح إلى المساء، وانعكاس ذلك على البشر والحجر، وعلى السماء، وعلى البحر، في مدّه وفي جَزْره، وعلى الأسواق المغطاة، وعلى الأقمشة المعروضة، وعلى غير ذلك.

يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من أبريل (نيسان)، يعود الفنانان إلى العاصمة في سيارة الدكتور شيغي المقيم في تونس، ويقومان بزيارة سيدي بوسعيد التي يصفها بول كلي في يومياته على النحو التالي: «في الأعلى تمتد المدينة بكثير من الإجلال، وتمدّ نظرها بعيداً في البحر الذي يرتفع في الأفق بنَفَس شاسع كلما تقدمنا في صعودنا. ثم توقّفنا عند باب حديقة لأنجز رسماً مائياً».

بعد سيدي بوسعيد، انطلقت سيارة الدكتور شيغي بالفنانين إلى ضاحية قرطاج للبحث عما يمكن أن يؤكد لهما انتصار روما على قرطاج. وفي يومياته، يلاحظ بول كلي أن الأماكن التي طافا فيها كانت أجمل من تونس المدينة، لأنها تنفتح جميعها على البحر. وباستثناء بعض الآثار، لم يكن هناك ما يُحيل إلى الماضي البعيد. وكان هناك إيطاليون يعزفون موسيقى مُتنافرة الأنغام لم يسمع كلي في بلاده سويسرا مثيلاً لها من قبل أبداً. لذا بدت له وكأنها تعزف ألحان الانتصار المريب الذي حققته أوروبا على أفريقيا. وفي يومياته يُضيف كلي بعض الملاحظات السوسيولوجية، ويقول إن المعمِّرين الفرنسيين ينظرون بعين الاحتقار والنفور إلى الإيطاليين القادمين تحديداً من جزيرة صقلية، لأنهم لا يمثّلون بحسب رأيهم الجنس الأوروبي المتحضّر والمتمدّن، لذلك تتراكم الضغائن والأحقاد بينهم. ثم يضيف كلي قائلاً: «مدينة تونس عربية أولاً، وإيطالية ثانياً، وفرنسية في المرتبة الثالثة فقط. إلاّ أن الفرنسيين يتصرفون وكأنهم أسياد».

يوم الثلاثاء الموافق للرابع عشر من الشهر المذكور، انطلق الفنانان مع صديقهما لويس إلى الحمامات في قطار بطيء و«بدائي». ويصف كلي الحمّامات على النحو التالي: «المدينة الساحرة على ساحل البحر مُقرّنة، مثلثة، ثم مُقرّنة مرة أخرى. من حين لآخر، من فوق السور، يلقون عليك نظرة. وفي الشوارع نحن نلتقي نساء أكثر عدداً من النساء في مدينة تونس. والفتيات الصغيرات يتجولن من دون حجاب، مثلما الحال في المدن الأوروبية. أحاول أن أرسم. حرجات الدغل والقصب تُشكّل نسقاً بديعاً للطخات. في النواحي المحيطة بالمدينة حدائق غنّاء، وصبار هائل يُشكّل سياجاً». ويلاحظ كلي أن بين سياجَي الصبار مسرباً مُقعّراً ذكَّره بالمسرب الذي التقى فيه غيوم تل غاسلار صدفة بمسرحية شيللر الشهيرة عن البطل السويسري غيوم تل. وعلى شرفة صغيرة عند مدخل الفندق، أنجز كلي لوحة حاول أن يكون فيها وفيّاً للمشهد الطبيعي الذي استوحاها منه.

كانت رحلة كلي إلى تونس بمثابة حركة تمردية على الفن الاستشراقي الذي كان ينظر إلى الشرق بتعالٍ

المرحلة الأخيرة من الرحلة التونسية بدأت يوم الأربعاء الموافق للخامس عشر من أبريل، وكانت باتجاه القيروان. وكان على بول كلي ورفاقه أن يقطعوا راجِلِين المسافة الفاصلة بين الحمامات وبير بورقبة ليركبوا من هناك القطار إلى عاصمة الأغالبة. وفي الطريق عاينوا مظاهر بشعة من البؤس تجلَّت لهم من خلال لباس الناس، وملامحهم الحزينة الشاحبة، وأيضاً من خلال شحاذين كانوا يهجمون عليهم بين وقت وآخر، ويعرقلون سيرهم في الطريق الرملية التي كانوا يسيرون فيها بصعوبة. غير أن الرحلة في القطار باتجاه القيروان كانت بديعة. ومن خلال يومياته، نحن نعاين أن كلي حرص كعادته على تدوين كل ما كان يرى، كل ما كان يسمع ويشم، مُسجّلاً بدقة خواطره ومشاعره وأفكاره. وبعد استراحة في محطة «القلعة الصغيرة» انطلق القطار باتجاه القيروان مروراً بأكودة. وما يسترعي انتباهنا أن كلي كان متلهفاً للتعرف على القيروان التي وصفها قبل أن يراها بـ«التحفة الرائعة والعجيبة». حال وصوله إلى هناك، راح يطوف في الأزقة وفي الأسواق مُنتشياً بالروائح وبالمشاهد، كما لو أنه في واحدة من تلك المدن الشرقية الساحرة والفاتنة في «ألف ليلة وليلة». وفي يومياته كتب يقول: «في البداية هيجان مُكثف بلغ ذروته في الليل مع حفل زفاف عربي. ليس هناك مشاعر منعزل بعضها عن بعض، بل متوحّدة ومتكاملة. نسخة من (ألف ليلة وليلة)، والواقع فيها بنسبة 99 في المائة. أريج كم هو مُسْكِر وموقِظ ونافذ في الوقت ذاته. أكل وشراب لذيذان. تثقيف وانتشاء. وخشب مُعطّر على النار. هل هذه البلاد تشبهني؟».

أمضى كلي صباح يوم الجمعة الموافق للسابع عشر من أبريل في إنجاز لوحات منتصباً على كثيب من الرمل أمام المدينة بالقرب من السور. ثم وحيداً انطلق ليصل إلى حديقة صغيرة بها بعض الأشجار، وبالقرب منها فسقية الأغالبة التي كانت ممتلئة بنباتات مائية، وبالضفادع والسلاحف. وعند عودته إلى المدينة، مرّ بحدائق مُغيرّة، ورسم آخر لوحة مائية. وفي يومياته، كتب يقول: «جمعت متاعي القليل. قطاري ينطلق في الحادية عشرة صباحاً. اليوم أنا بحاجة إلى أن أبقى وحيداً، لأن التجربة التي عشتها كانت عميقة ومُكثّفة جداً، لذلك يتوجب عليَّ أن أغادر لكي أتمكن من السيطرة على نفسي وعلى مشاعري». وتبدو اللوحة الأخيرة التي رسمها كلي، والتي تعكس حزنه وهو يودع القيروان بألوانها الترابية، وكأنها مرثية لهذه المدينة التي فقدت أمجادها وأضحت مهملة ومنسية في السهول، ليكون مصيرها الخراب مثل كلّ المدن التي تُبنى بعيداً عن البحر، وعن الأنهار كما يقول ابن خلدون.