يتيح «الناشيونال غاليري» في لندن فرصة نادرة لزواره لمشاهدة معرض (غويا الصور الشخصية)، حيث تجمع إدارة الغاليري 70 لوحة بورتريت لغويا، تستعيرها من المتاحف في أنحاء العالم.

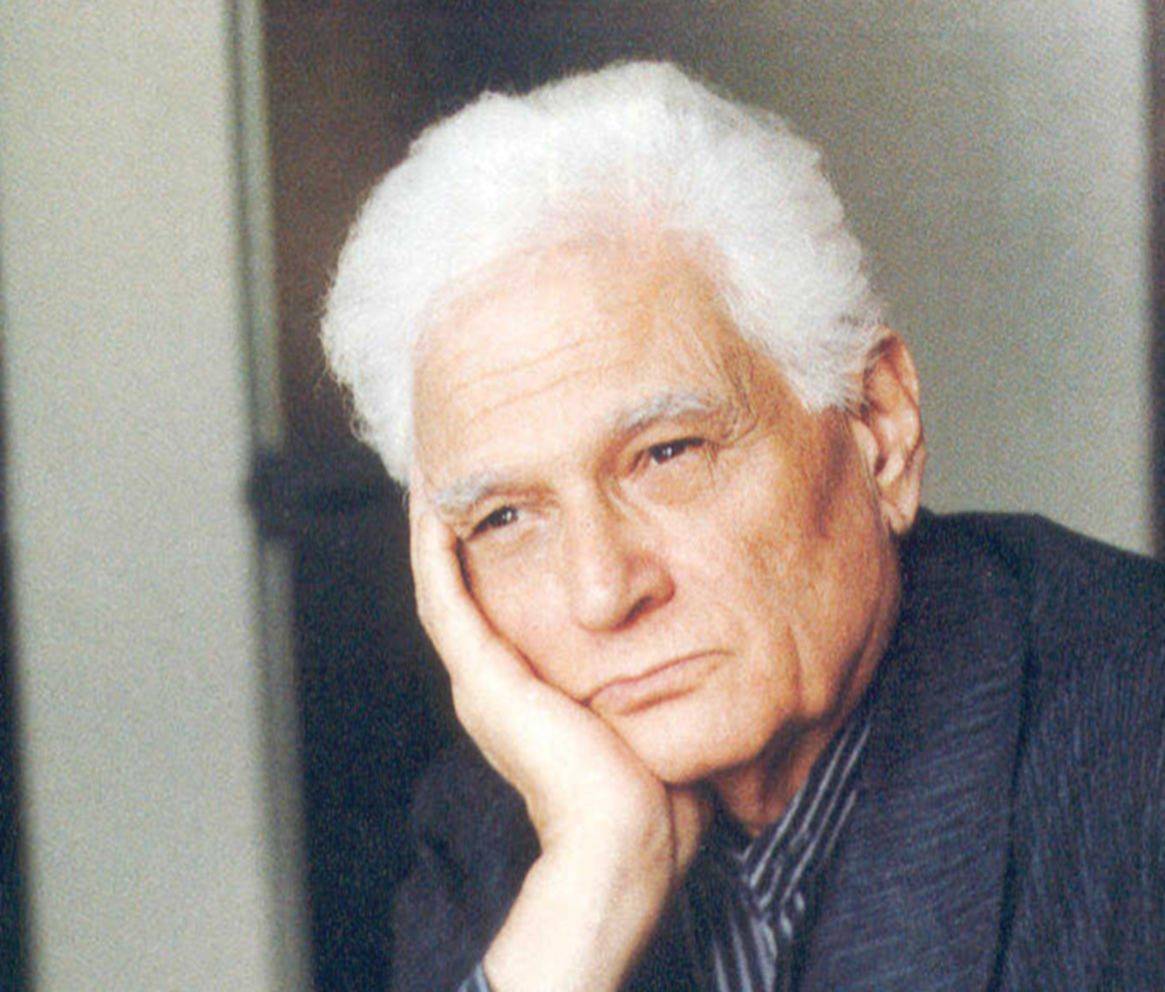

وفرانسيسكو غويا المولود عام 1746 في مقاطعة الأرغون الإسبانية يُعَدُ أهم الفنانين الإسبان في القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، الفنان الذي صور في لوحاته الفنية كل تفاصيل البلاط الملكي بحكم منصبه كرسام للقصر، لكنه صور ووثق أيضًا أغلب الأحداث التاريخية الكبرى في عهده، مثل المقاومة التي واجهت نابليون أثناء اجتياحه لإسبانيا، كما في لوحته المشهورة (الثالث من مايو/ أيار 1808). وهو أيضًا رسام الكوابيس الليلية السوداء والكائنات المشوهة والأشباح والشياطين، أثر بأجيال لاحقة من الفنانين منهم بيكاسو ومانيه كما ألهمت ثيمات جدارياته الكابوسية السورياليين وتحديدًا سلفادور دالي.

يشعر الزائر بأن جدران الجناح، حيث يقام هذا المعرض مشبعة بروح الفن الكلاسيكي، تمامًا مثلما تشبعت ذات الجدران بنفس الروح في معرض رامبرانت المذهل في بداية عام 2015، حيث رُتبتْ قاعات العرض السفلى باللوحات والبورتريهات التي توثق التفاصيل اليومية للطبقة الأرستقراطية والأمراء والملوك في إسبانيا خلال الفترة النابولونية.

امتلك غويا موهبة سبر أغوار الشخصية موضوع اللوحة أو ربما رؤية سيكولوجية فريدة لا تقتصر على الملامح فقط، بل تتعداها إلى الهيئة الكلية للشخصية، ومن هنا تكمن أهمية هذه البورتريهات التي تشبه أصلها، لكنها غريبة عنه بذات الوقت. براعة غويا في فن البورتريت أهلته أن يصبح رسام القصر الملكي الأول، وكان قبل ذلك رساما للكثير من العوائل الأرستقراطية والشخصيات التنويرية. براعته الفنية مكنته أيضًا من النجاة بشكل ما خلال حقبة احتلال نابليون لإسبانيا التي تعتبر من أكثر الحقب اضطرابًا.

يستقبل الزائرين في القاعة الأولى بورتريت شخصيًا لغويا يعود إلى عام 1780، كأنه يرحب بالزوار بنظرته المركزة وشعره الأسود، ويدعوهم إلى الدخول إلى تفاصيل الحياة الإسبانية خلال القرن الثامن عشر. يتزاحم الزائرون حول لوحة (عائلة دون لويس دي بوربون/ 1784) وهي لوحة كبيرة وأول بورتريت رسمه غويا، ويبدو فيها الأمير دون لويس وعائلته في مشهد يومي عادي: خادمة تمشط شعر الزوجة الأميرة بينما الأمير يمارس لعبة الورق على منضدة، يقلد غويا في هذه اللوحة «بطريقته» أستاذه فيلاسكوز، فهو يرسم نفسه داخل اللوحة أثناء رسمه لعائلة الأمير، يضع نفسه في الجانب الأيمن (مبعث الضوء) الذي ينير بقية تفاصيل اللوحة، وكما في لوحة فيلاسكوز (وصيفات الشرف/ 1656)، تبدو الطفلة الأميرة (رمز البراءة) قريبة من الفنان (مصدر الضوء)، هناك طاقة حركية وحيوية مذهلة في هذه اللوحة تطغي حتى على الألوان.

لوحة (دوق ودوقة أوسونا/ 1788)، فيها من الكثير من الرقة والحنان كما في انحناءة وقفة الدوق الأب وهو يمسك يد طفلته، رغم العيون المفتوحة لهذه العائلة التي تجعلهم بهيئة تماثيل بشرية أو آلهة، يصور غويا في هذه اللوحة أيضًا اللعب التي كان يلهو بها أطفال العوائل الأرستقراطية، كما أنه يوثق للأزياء وتسريحات الشعر والإكسسوارات والأثاث.

في القاعة الأولى أيضًا، لوحة شائعة للملك شارل الثالث (1716 - 1788) الذي اشتهر بقبحه، لكن غويا يظهره بمظهر بسيط مسترخٍ وبملابس الصيد بعيدًا عن الرداء الملكي والأوسمة، كأن الفنان أراد أن يقرب بين الملك ورعيته بأن يرسم الملك، إنسانا أولاً.

رسام الشخصيات التنويرية الإسبانية , عام 1785 عُين غويا رئيسًا لأكاديمية سانت فرناندو الملكية للفنون، وعام 1786 أصبح الرسام الرسمي للملك. لكنه أيضًا كان جزءًا من الحركة التنويرية السياسية والاجتماعية التي شهدتها إسبانيا خلال بين عامي (1797 - 1798) في عهد الملك شارل الثالث، وكثيرًا من أصدقاء غويا ومجايليه مُنِحوا مناصب مهمة في إدارة الدولة كجزء من سياسة الإصلاحات التي قام بها الملك نتيجة مدّ الثورة الفرنسية.

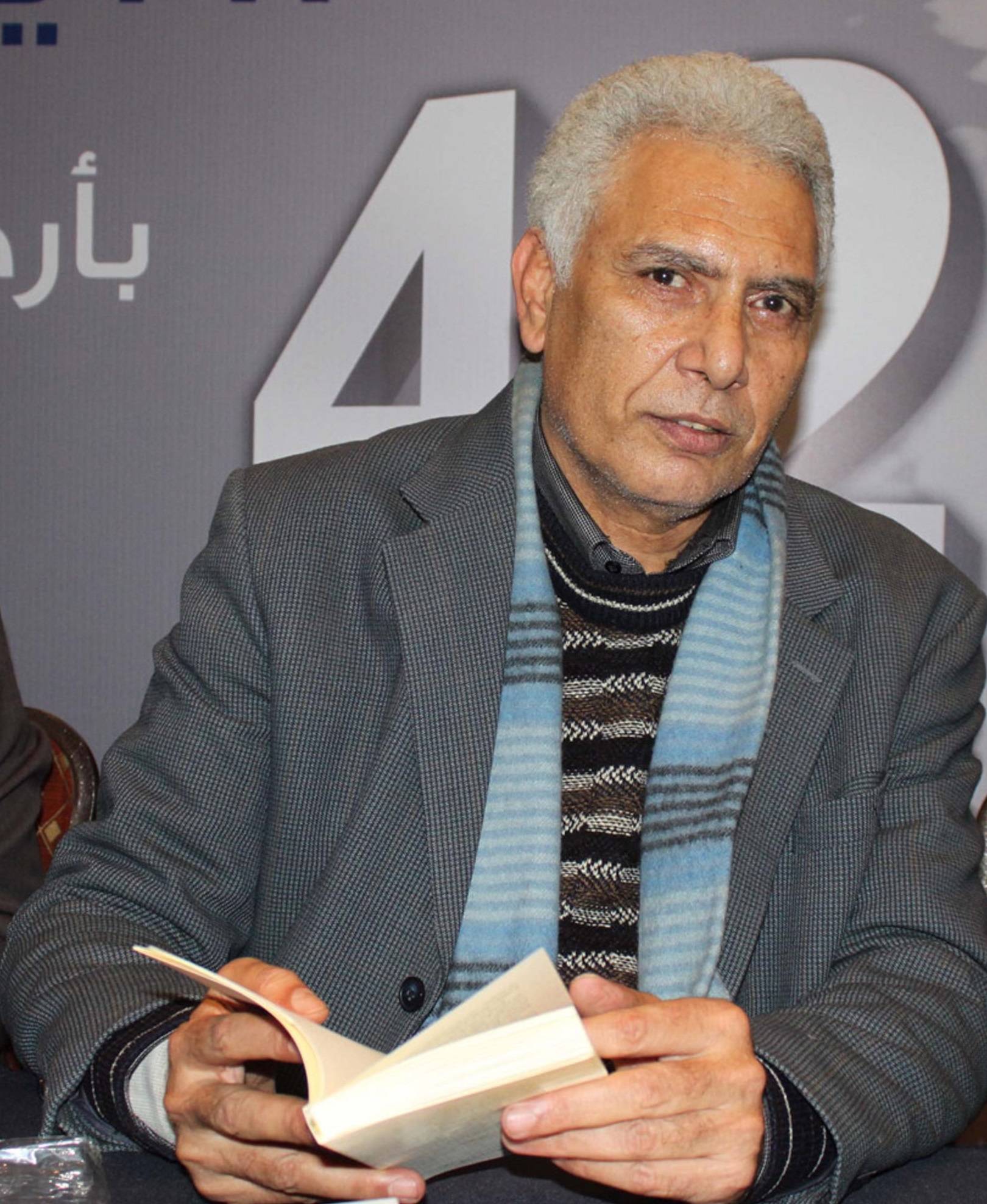

لوحتان مقترنتان ببعض رسمهما غويا بالتعاقب، مرسموتان بدقة في التقاط التفاصيل، بلمسة انطباعية وانسياب فريد، تصوران اثنين من أبرز الإصلاحيين الإسبان في القرن الثامن عشر، لوحة المفكر المهموم (كاسبار ملكور دي جوفيليانوس/ 1798) الذي استدعي من منفاه ليصبح وزيرا للعدل، ولوحة (فرانسيسكو دي سافدرا/ 1798) وهو خبير اقتصادي ليبرالي مُنح منصب وزير الاقتصاد. كلا الرجلين يبدو بوقار كبير، جالسين في مكان عملهما أمام طاولة كبيرة وأوراق، غويا يسحبنا بلا وعي منا إلى المقارنة بين اللوحتين، فوزير العدل يجلس جلسة مفكر كأنه يحاور أفكاره، منحني الظهر ويسند رأسه بيده، بينما نرى وزير الاقتصاد يجلس بتوثب، مستقيم الظهر كأنه يتأهب للوقوف. اللوحة الأولى لرجل يفكر بينما الثانية لرجل يعمل، اللوحتان تعرضان معا للمرة الأولى حيث جمعتا من متحف البرادو في مدريد والثانية من كالري الكورتولد في لندن.

هناك اختلاف بَيّن في أسلوب تصوير الشخصيات، تبدو الألوان والخطوط وضربات الفرشاة مسترخية وهادئة حين يرسم الفنان أصدقاءه، بينما يبدو أكثر تشجنًا حين يرسم أفراد العائلة المالكة والإقطاعيين الأرستقراطيين.

تحلق الزائرون أيضًا أمام لوحة (دوقة إلبا/ 1797)، واقفة بثوب أسود من الدانتيل مع تسريحة شعر عالية ووشاح أحمر في خصرها، وخلفها نهر وأراضٍ شاسعة تعود لها، رغم جمالها المتواضع، لكنها تبدو قاسية الملامح ومعتدة بنفسها، تقف بانحناءة حميمية إحدى يديها مزينة بخواتم تشير إلى الرمل، حيث تقف، مكتوب على الرمل (غويا فقط)، هذه العبارة تُحمَل على مضمونين أو كلاهما فهي تشير إلى علاقة حميمية بينها وبين الرسام، ومن ناحية أخرى إلى اعتداد الفنان باسمه، حيث يصبح الاسم ثيمة موحية في كلية اللوحة.

لوحة (فرديناند السابع في الرداء الملكي/ 1814) وهي اللوحة التي أعقبت عودة فرديناند من منفاه واستئناف غويا عمله كرسام أول في القصر، من أبرز مهامه رسم صورة رسمية للملك فرديناند بالرداء الملكي والصولجان الذي هو تعبير عن السيادة التي اغتصبها نابليون ثم أُعيدتْ له بفضل تدخل الجنرال الإنجليزي ولنغتون (يعرض له بورتريت أيضًا) وجيشه وطرده للفرنسيين. يصور غويا يد الملك وهي تقبض على السيف المعلق إلى خصره، توحي بالنفوذ والقوة المطلقة، ورغم التفاصيل المزركشة والمبهرة الألوان في هذا البورتريت، يبدو غويا كأنه يسخر من الملك، فقد أعاد هذا الملك سلطة محاكم التفتيش واعتقل الكثير من أصدقاء غويا، شعر الملك الفاحم الذي يؤطر وجهه الخبيث، أنفه المفلطح، والذقن المربع الناتئ، والنظرة التي تضمر الشر وانعدام الأكتاف كلها توحي بالسخرية وليس التبجيل.

يودع غويا زائريه في القاعة الأخيرة ببورتريت شخصي مثلما استقبلهم، صورة له وهو على فراش المرض مع طبيبه (دكتور أريتا). عام 1819 أصيب غويا وهو بعمر الثالثة والسبعين بمرض غريب أفقده السمع وكاد يقتله وهذا البورتريت هو عرفان لجميل الطبيب الذي أنقذ حياته ويسميه (صديقي أريتا). يصور غويا نفسه منهكًا وشاحبًا بفعل المرض، بينما يصور طبيبه بإجلال، هذا الطبيب نفسه سيسافر لاحقا إلى أفريقيا لعلاج الناس من وباء الطاعون، لكنه لن يعود أبدا. البورتريت مشبع بالرقة والإنسانية يبدو فيه غويا ضعيفا على فراش مرضه يمسك بأغطية سريره بينما يسنده طبيبه بذراعه ويده الأخرى تقدم له الدواء. هناك هيئات غامضة تقف بالعتمة خلف السرير، أحدها على شكل راهب يحمل وعاء كأنه يتأهب لتأدية طقس ديني، أو قد يكونون هيئات شيطانية تنتظر أن تخطف روح الفنان. البورتريت قد يكون بداية للجداريات الضخمة التي رسمها لاحقًا، والتي عُرفتْ باسم «كوابيس غويا». يوضح هذا البورتريت التناقض الذي يعتمل داخل الروح القلقة لهذا الفنان فهو رجل يؤمن بالسحر والملائكة والشياطين، ومن جهة أخرى كان ابن عصره ويثق بالعلم والطب.

بورتريهات غويا مباشرة وغير مثيرة للجدل كما أعماله السوداء، تمنحنا القدرة على تتبع تطور أساليبه التعبيرية والفنية وعلى تتبع حياته الشخصية، فقد كان من مؤيدي الفكر التنويري والإصلاحات، وهو أيضًا رجل عائلة وصديق مخلص وإنسان يجد متعته الحقيقية في تصوير تفاصيل الناس وحياتهم. يُعد هذا العرض المخصص لبورتريهات غويا بحق من أهم عروض نهاية سنة 2015 في العاصمة البريطانية، فهو يستدعي فنانا كلاسيكيا، لكنه في الوقت نفسه ثائر على تقاليد الرسم بذات الوقت وهو المبشر الحقيقي للمدرسة التعبيرية. حين بلغ 74 من عمره، أصبح غويا أصم تمامًا ونصف مجنون، لكنه كان حاد البصر كي يستقرئ نهايته ويخلدها بلوحاته.

غويا في «الناشيونال غاليري».. أحداث تاريخية كبرى وبورتريهات مسترخية

عدّة النقاد من أهم عروض نهاية سنة 2015 في العاصمة البريطانية

لوحة «دوقة إلبا» - من المعرض

غويا في «الناشيونال غاليري».. أحداث تاريخية كبرى وبورتريهات مسترخية

لوحة «دوقة إلبا» - من المعرض

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة