سبق لي أن نشرتُ في ثقافيّة «الشرق الأوسط» موضوعاً عنوانُهُ: «هل مات الناقدُ الأدبيُّ؟». كان الموضوع محطّة انتباه لكثيرين من المشتغلين بالأدب أو النقد الأدبي أو من ذوي الذائقة الأدبيّة والثقافيّة حتى لو كانوا من غير عنوان اختصاصي في نطاق الأدب أو الثقافة. يبدو لي أنّ معظم القراءات انساقت وراء الدفق الدرامي للعنوان بما تحملهُ مفردة «الموت» من شحنة دراميّة ثقيلة الوطأة على النفس، خاصّة عندما تطولُ الناقد الأدبيّ في ثقافتنا العربية؛ إذ كثيراً ما تحصّن الناقد الأدبي في مثابة عالية شديدة التحصين في هذه الثقافة. كانت تجربة مثيرة لي عندما قرأتُ العديد من المداخلات المتباينة بشأن الموضوع في مواقع عديدة، ولستُ أرى في هذه الرؤى المتباينة سوى علامة حراك ثقافي صحّي.

أرى من المفيد الاعترافَ بأنّ موضوعي السابق انطوى على شيء من الذائقة الانطباعيّة، وإن كنتُ عزّزتُهُ بتفاصيل مشخّصة عن موت الناقد الأدبي. يبدو أنّ الآراء المخالفة لم تسعَ للتفلّت من أفلاك المدارات الانطباعية الخالصة؛ فكأنّ عبارة «موت الناقد الأدبي» تسبّبت لها في جرحٍ نازف سَعَتْ طويلاً لمُداراته والهروب من مواجهة مترتّباته القاسية. هذه المقاربة لن تنجح إلا في إبعادنا عن الفضاء الثقافيّ العالمي المحتدم بمتغيّراته السريعة. من المفيد الإشارةُ أيضاً إلى أنّ بعض الآراء اعتمدت مقاربات مؤسّسة على كتل إنشائيّة غارقة في الفخاخ الانطباعيّة التي تساءلَتْ - في بعض ما تساءلت عنه - بنبرة استنكاريّة صارخة: كيف نُمِيتُ الناقد الأدبي؟ ولو مات هذا الناقد، أفلن يكون هذا إيذاناً بشيوع الرثاثة الأدبيّة وتجويزاً لشرعنتها؟ هؤلاء يفكّرون بمنطق الناقد - الرقيب، ثمّ إنّهم يحيلون الموضوع إلى رغبات كيفيّة لو شاءت لأماتت الناقد الأدبي، ولو شاءت لأبقته يتنفّسُ الحياة. أظنّ أنّ الموضوع أبعدُ شأناً من هذه التفاصيل المبسّطة.

سأعمدُ في هذا الموضوع إلى الابتعاد عن الشخصنات الانطباعيّة في مقابل التركيز الصارم على بعضٍ من المسببّات الحقيقية التي قادت إلى موت الناقد الأدبي.

***

ليس موتُ الناقد الأدبي حادثةً عَرَضيّة، ولا نتيجةً مباشرة لانحطاط الذائقة، أو لتراجع القراءة، أو لكسل الأجيال الجديدة، أو لتنامي أنماط ما يُحسَبُ رثاثةً ثقافيّة شائعة كما يذهب الخطابُ الثقافي السائد والذي لا يكفُّ عن الشكوى والحنين لعصور أدبيّة سابقة، كذلك ليس هذا الموت واحداً من الأمنيات الرغبويّة في قتل الناقد الأدبي والوقوف بسكينة في مراسم دفنه إلى جانب من سبقوه ممّن قتلتهم سياساتُ ما بعد الحداثة. نحن لا نقف أمام أزمة أفراد أو غياب مواهب، بل أمام انهيار وظيفة معرفية كاملة كانت مشروطةً بسياق تاريخي وثقافي محدّد لم يَعُدْ قائماً. هذه هي كلّ الحكاية باختصار قاسٍ. الناقدُ الأدبي - بالمعنى الذي استقرّ عميقاً في الوعي الثقافي خلال القرن العشرين - لم يكُ ضحيّة اغتيالٍ غادر، ولم يُقْصَ قسرياً عن المشهد الثقافي العالمي. ما حصل معه هو تنامي وتعاضد مؤثّرات محدّدة جعلته يفقدُ البيئة التي كانت تمنحُهُ المعنى والشرعية والسلطة.

السؤال الجوهري اليوم ليس: أين اختفى النقّاد الأدبيّون؟ بل: أيُّ عالمٍ كان يحتاج إلى ناقد أدبي؟ ولماذا لم يَعُدْ عالمُنا كذلك؟

أولاً تتوجّبُ مساءلةُ المعياريّة الثقافيّة. الأنساق الثقافيّة المعياريّة طالتها تحوّلاتٌ جوهريّة؛ فقد نشأ النقد الأدبي داخل نظام ثقافي يؤمِنُ بإمكانية إنتاج معايير عامة نسبيّاً: معايير للجمال، وأخرى للقيمة، وثالثة للتفوّق والاستمرارية. لم تكن هذه المعايير خاليةً من التحيّز أو الآيديولوجيا؛ لكنّها كانت صالحة للاستخدام. كان من الممكن الاحتكامُ إليها، ومناقشتُها، وتطويرُها. الناقد، في سياق هذا الإطار، لم يكن قارئاً بارعاً فحسب بل سلطة تقويمية تضطلع بمهمّة الفرز: ما الذي يُضافُ إلى المتن الثقافي، وما الذي يبقى في الهامش، وما الذي يتوجّبُ أن يُنسى. كان النقد يفترضُ وجود مركز ثقافي، وذائقة عامّة، وتاريخ أدبيٍّ يمكنُ قراءتهُ بوصفه مساراً ذا معنى. أمّا اليوم فقد تفكّكت هذه الافتراضات. التعدّدية المتطرّفة، وتكاثرُ الهويات، وتفتّتُ الذائقة، وانهيارُ المركزيات، جعلت فكرة (المسطرة النقديّة الواحدة) غير قابلة للتطبيق. حين تنتفي المسطرة النقديّة، لأيّ أسباب، يفقدُ الناقد أداته الجوهرية مهما بلغت قدراتُهُ المعرفية.

وظيفة الأدب هي الأخرى شهدت تغيّراً جوهريّاً. في الأزمنة التي ازدهر فيها النقد الأدبيُّ كان الأدب يُنظرُ إليه بوصفه قيمة متعالية: فعلاً يرتقي بالذائقة، ويهذّبُ الحسّ الأخلاقي، ويمنح معنى لتجربة الوجود. النقد، تبعاً لذلك، لم يكن نشاطاً تفسيرياً مُحايداً بل وظيفة ثقافية تكميليّة ذات بعد أخلاقي وجمالي وفلسفي. اليوم، تغيّر تعريفُ الأدب ذاته. لم يَعُدْ يحتلّ مركز النظام الرمزي بل صار ممارسة سردية بين ممارسات عديدة: السينما، والمسلسلات، والألعاب الرقمية، والمنصّات الاجتماعية، وأشكال السرد القصير والخاطف. الأدب لم يَعُدْ (الصانع الأعلى للمعنى) بل أصبح خياراً واحداً من خيارات متعددة. هنا تحضرُ المقايسة المنطقيّة المؤكّدة: حين يفقد الأدب - كخالق للمعنى - مركزيته يفقد النقد سلطته تلقائياً. لا يمكن للناقد أن يكون حارساً لقيمة لم يعُدْ يُعتَرَفُ بها بوصفها قيمة عليا أو جامعة.

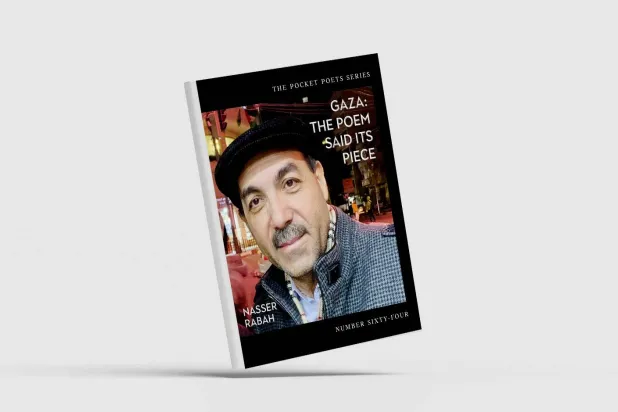

بعد ذلك تحضرُ أمامنا حقيقةٌ شاخصة عنوانُها (تحطيم السرديات الكبرى Grand Narratives وانهيار القياس النقدي). كان النقد الأدبي الكلاسيكي يعملُ داخل سرديةٍ تاريخية واضحة: عصور، مدارس، تيارات، ذرى وانكسارات. هذا الإطار وفّر للناقد إمكانية المُقارنة والحُكْم والتقويم. مع صعود ما بعد الحداثة، لم يحصل تفكيكٌ لنسيج النص وحده بل فُكّك الإطار الذي يسمح بالحكم عليه. السرديات الكبرى تراجعت، وحلّت محلّها سردياتٌ صغرى، فردية، محلّية، غير قابلة للتوحيد أو القياس المتبادل. ما يُعدّ تجربةً مركزيةً لشخص قد يكون هامشياً أو عديم الأهمية لآخر. في هذا السياق، يتحوّل النقد إلى رأي شخصاني، والرأيُ الشخصانيُّ في عصر المنصّات لا يمتلك أي امتياز معرفي. الجميع يقرأ، يعلّق، يحكم، ومن ثم تذوب وتتلاشى سلطة الامتياز النقدي.

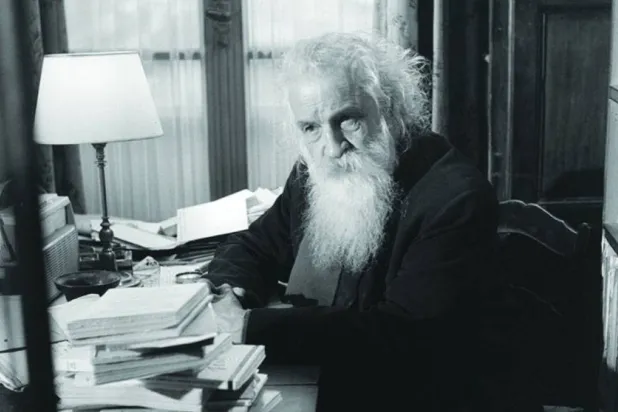

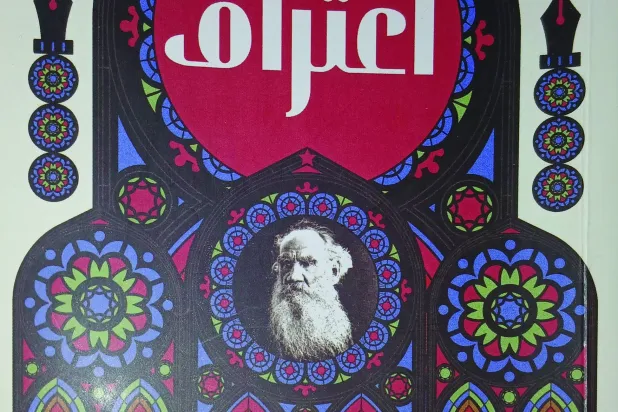

سببٌ آخر يختصُّ بأفول السطوة النقدية الأدبيّة التي شاعت في القرن العشرين. في ذلك القرن لم يكن الناقد الأدبي مجرّد باحث أكاديمي، بل كان في كثير من الحالات اسماً ذا سطوة ثقافية عامة. كانت هناك أسماءُ نقّادٍ أدبيين تُقرأ بوصفها مراجع موثوقاً بها، وتُستدعى أحكامُها في النقاشات الكبرى حول الأدب والحداثة. أسماء مثل ماثيو أرنولد، ونورثروب فراي، وكلينيث بروكس، وويليام إمبسون، ورينيه ويليك، وإف. آر. ليفز، وهارولد بلوم، ورايموند ويليامز... مثّلت نموذج الناقد الذي يتجاوز التخصّص الضيّق. لم تكن هذه السطوةُ نابعة من الإعلام فحسب، بل من شروط ثقافية محدّدة: فضاء ثقافي أقل ازدحاماً، ومؤسسات نشرٍ ذات نفوذ، وإيمان عام بشرعية السلطة النقدية. في القرن الحادي والعشرين تفكّكت هذه الشروط. الثقافة اليوم أفقية، مُشَكّكة، وعدائية تجاه المرجعيات، ولم يَعُدْ ممكناً أن يتشكّل اسمٌ نقدي مركزي بالمعنى القديم وسط هذه الدوّامة الثقافية سريعة التغيّر.

أرى من المفيد الاعترافَ بأنّ موضوعي السابق انطوى على شيء من الذائقة الانطباعيّة

لا يمكنُ أيضاً التغافلُ عن حقيقة ذوبان النقد في النظرية الثقافية ثم في الثقافة (الدراسات الثقافيّة). لم يَمُت النقدُ الأدبيُّ فجأة، بل ذاب تدريجياً في حقول أوسع. انتقل من تحليل النصوص إلى مساءلة الخطابات، ثم إلى تفكيك البنى الثقافية والاجتماعية. صار الأدب مادّة اختباريّة مفتوحة لموضوعات إشكاليّة منها: الهوية، والجندر، والسلطة، والذاكرة، والسوق، والتقنيّة... هذا التحوّل أفقد النقد حدوده الصارمة، ومع هذا التحوّل النوعيّ فقد النقد قدرته على إنتاج سلطة اعتباريّة متماسكة لأنّ أدواته القديمة لم تعُدْ تسعفه بوسائل الإنقاذ. ربّما المثال النموذجي في هذا الشأن هو تيري إيغلتون. هلّا تلاحظون شكل كتاباته - عناوين وموضوعات - في بداياته، ثمّ كيف تحوّلت إلى مساءلات مستفيضة لموضوعات ثقافيّة أبعد كثيراً من نطاق اهتماماته الأولى؟

لا يمكنُ بالطبع إغفالُ أنّ الأدب العالمي لا يعيشُ في جزيرة منعزلة. نحنُ نعيشُ في عصر النيوليبرالية التي تحكمها القوانينُ القاسية؛ حيث تُقاس القيمةُ بما تُحقّقه المصنّعاتُ، مادّية كانت أم رمزيّة، من تداول وربح وانتشار. الأدب بموجب هذه القوانين يُقيَّمُ بالأرقام لا بالأحكام الانطباعية الشخصانيّة المسبّقة. في هذه المعادلة يصبح الناقد عبئاً. رأيُهُ قد يُربِكُ السوق، أو يبطئ حراكها الاقتصادي؛ لذلك جرى تهميش الناقد الأدبي لا بالمنع، بل - ببساطة - بإعلان عدم الحاجة إليه.

ثمّ علينا أيضاً أن ننتبه للخوارزميات ومنطق المنصّات. إذا كانت السوقُ قد همّشت الناقد الأدبي فإنّ الخوارزميات أجهزت على ما تبقّى من وظيفته. في عالم المنصّات الرقمية، لم يَعُد القرار بيد قارئ أو ناقد أو مؤسسة ثقافية، بل قيد أنظمة حسابية غير مرئية تُقرّر ما يُعرض، وما يُخفى، وما يُروَّجُ له. لم يمت الناقد الأدبي فقط؛ لأنّ أحداً لم يَعُدْ يصغي إليه، بل لأنّ الخوارزميات احتلّت موقع الحَكَم دون أن تحتاج إلى لغة أو حُجّة أو تبرير.

*****

لستُ سعيدةً بموت الناقد الأدبيّ، ولن أتيه فرحاً لو تأجّل موته بضع سنوات أو حتّى لو شهدنا مراسم خلوده الأبديّ. أنا أسائلُ ظاهرةً سائدة علينا التحسّبُ لنتائجها بصرف النظر لو حسبناها سلبيّة أم إيجابيّة. موتُ الناقد الأدبي لا يعني نهاية التفكير في الأدب، بل يعني نهاية نموذج معرفي محدّد: نموذج السلطة، والمعيار الواحد، والمرجعية المركزية. ما يبقى هو أشكال هجينة من وارثيه المحتملين: قارئ - كاتب، أو باحث عابر للحقول، أو مثقف يعمل من داخل الهشاشة الثقافية، ولا يكتفي بالتعالي الساذج على فروضها وقوانينها. العزلةُ والانغلاق على القناعات الشخصية لن يغيّرا تضاريس المشهد النقدي الأدبي العالمي. موت الناقد الأدبي، في جوهره، ليس مأساة ثقافية بقدر ما هو علامة على انتقال السلطة من العقل التأويلي الكلاسيكي إلى أنساق جديدة. الأفضلُ لنا بشأن هذه التحوّلات ألا نجعلها موضع إدانة أخلاقيّة قاسية؛ بل أن نحاول فهمها حتى إن خلّفَتْ فينا شعوراً عميقاً بالفَقْد.