في العام 2018، عينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ناظم حارث الزهاوي وزيراً لشؤون الأطفال والأسر، حيث لفتَ هذا التعيين الانتباه إلى الوزير البريطاني-العراقي الأصل، ثمّ أصبح ناظم الزهاوي نجماً بريطانياً بعد أن عينه بوريس جونسون خلال أزمة «كوفيد-19» عام 2020 وكيلاً لوزارة الدولة البرلماني لنشر لقاح كورونا، أو ما عُرف بـ«وزير اللقاحات»... وهكذا صعد الزهاوي في حكومات حزب «المحافظين»، ليصبح في العام 2021 وزيراً للتعليم، وفي عام 2022، ووزير الخزانة في يناير (كانون الثاني) 2023.

بدايته السياسية كانت في العام 2010، عندما دخل الزهاوي البرلمان البريطاني نائباً عن حزب «المحافظين» عن دائرة «ستراتفورد أون آيفون»، ليصبح أول عضو برلماني ذا أصول كردية.

ترجع أصول ناظم الزهاوي إلى عائلة الزهاوي الكردية البغدادية المعروفة.

ولد في بغداد عام 1967، وكان جده ناظم عبد الجليل الزهاوي محافظاً للبنك المركزي العراقي، ووزيراً للتجارة في ستينات القرن الماضي. وهاجرت أسرته إلى بريطانيا هرباً من نظام صدام حسين، وكان والده حارث رجل أعمال.

استقرت العائلة في ساسكس، بجنوب شرقي إنجلترا، ودرس الزهاوي في مدارس خاصة. ورغم أن الزهاوي أكمل دراسة الهندسة الكيميائية، لكنه قرر أن يسير على خطى والده في ممارسة الأعمال التجارية، فأسس شركة لبيع سلع ألعاب، وارتبط من خلالها بمستثمر برلماني بريطاني، ومن خلال هذه المعرفة تعرف الزهاوي على العديد من الشخصيات السياسية البريطانية.

وفي عزّ مجده السياسي، انهارت حياته في الحكومة البريطانية، حين أقاله رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من رئاسة حزب «المحافظين» نهاية يناير 2023، بعد أن كشف تحقيق مستقل في شؤونه الضريبية عن وجود «انتهاك خطير للقانون الوزاري»، الحدث الذي ألقى بظله على سيرة الفتى البغدادي الذي ظلّ متمسكاً بسلامة موقفه. مرت الفترة بين 2010 تاريخ وصوله لقبة البرلمان، و2023 تاريخ خروجه المكره من الحياة السياسية في بريطانيا، مثل ومضة اشتعلت ثم تلاشت في الظلام.

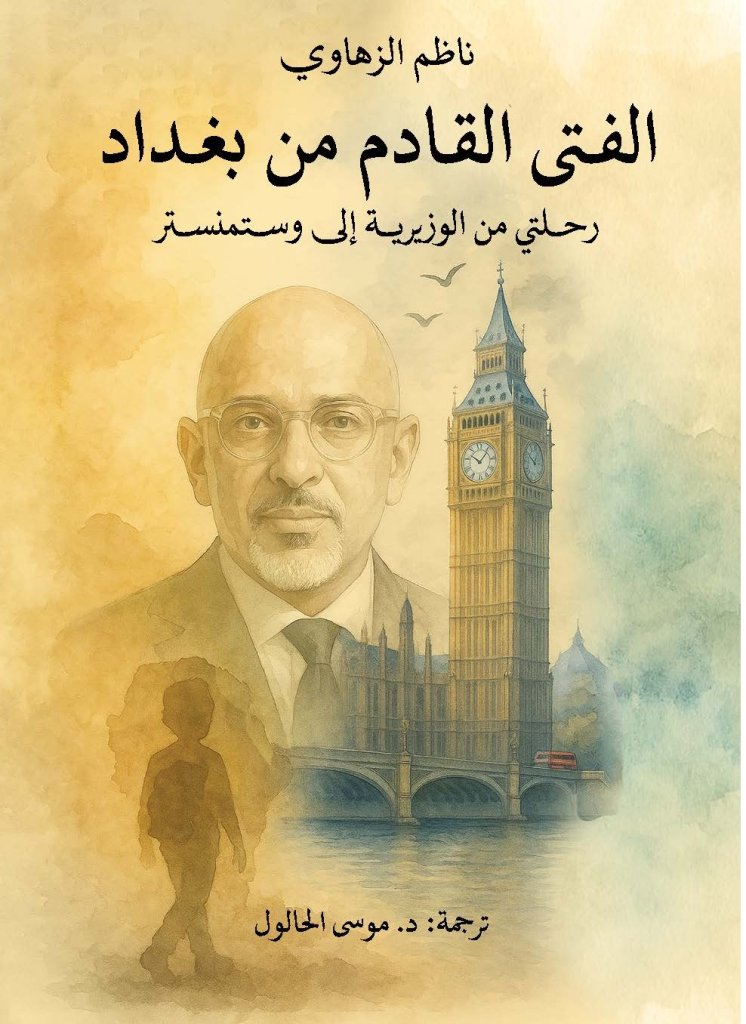

«الفتى القادم من بغداد»

في مذكراته «الفتى القادم من بغداد... رحلتي من الوزيرية إلى وستمنستر»، من إصدارات مشروع «كلمة» للترجمة، التابع لمركز أبوظبي للغة العربية، يروي ناظم الزهاوي مسيرة حياته منذ سنواته الأولى في العراق حتى مسيرته السياسية البريطانية.

ترجم الكتاب الأكاديمي والمترجم السوري الدكتور موسى الحالول، الذي يملك سجلاً في التأليف والترجمة يزيد على 55 كتاباً.

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب كبرى، يعكس كل منها مرحلة مهمة من حياته: طفولته في بغداد، وانتقاله للعيش في المملكة المتحدة، وصعوده إلى الشهرة السياسية، وخروجه النهائي من عالم السياسة.

حيث يروي الزهاوي كيف شهدت عائلته الاستبداد المتزايد في العراق، وقمع المعارضة، وتحول البلاد إلى دولة يسكنها الخوف. لذلك قررت عائلته الفرار إلى المملكة المتحدة حين كان الزهاوي في الحادية عشرة من عمره، خوفاً من الاضطهاد.

ثم يصف المؤلف تحديات التآلف مع اللغة، والثقافة، والنظام التعليمي البريطاني. وكيف ترسّخت في سنوات مراهقته اهتماماته بدنيا الأعمال. وكيف وفَّر له نجاحه في مجال الأعمال الثقة، والمنصة المناسبة لدخول عالم السياسة. حيث كانت البداية انتخابه نائباً عن حزب «المحافظين»، ثم تسلمه بضع حقائب وزارية، منها وزارة التعليم، ووزارة الخزانة.

الفلسفة السياسية

في مقدمة الكتاب، يوضح الزهاوي فلسفته السياسية، سواء عبر حديثه عن الموقف البريطاني من ثورة 25 يناير 2011 في مصر التي أدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك، وأثار غضبه، يقول: «حين تواجه قيمُك تحدياتٍ، يتعين عليك أن تستعدَّ للدفاع عما تؤمن به، مهما ارتفع صوتُ خصمك أو هددك. لقد كان ذلك درساً مفيداً لي، وأسرع بكثير مما كنت أتوقع».

أو بعد اصطدامه برئيس الوزراء بشأن رغبته في أن يحل مجلس منتخَب محل مجلس اللوردات، وقتها قال: «أعتقد أنك ترتكب خطأً، يا سيادة رئيس الوزراء»... ويشرح: «تعودت على العمل في بيئة يشعر فيها الناس بالأمان للتعبير عن آرائهم، لذا حين أُثير موضوع مجلس اللوردات واقتراح إلغائه، قررت أن أكون صادقاً بشأن مشاعري»، ثم يقول: «غادرتُ ذلك المساء، وأنا مدرك أنني ربما لم أترك أفضل انطباع أولي لدى رئيسي الجديد، لكنني نمت وضميري مطمئن لأنني على الأقل قلت رأيي»... «أنا أتحدر من بلد لم يعترض فيه أحد على هدم المؤسسات الوطنية. وكانت أسرتي قد فرّت من العراق ونظام صدام حسين قبل أكثر من ثلاثين عاماً. وقد شعرتُ بحاجة قوية إلى الالتزام بالضوابط والتوازنات التي توفرها مؤسساتنا الديمقراطية للجمْ أي زعيم، أو نظام بعينه، وذلك لأن لديَّ نظاماً بديلاً. ومن مبادئ المحافظين الأساسية أن الأشياء يصعب خلقها، والحفاظ عليها، ولكن من السهل جداً تدميرها».

ويقول: «كان والدي يقول دوماً: تكون الطريقة الفُضْلى لقيادة الجيش من المقدمة... فحين تتعرض قيمك للخطر، فلا تنتظر من الآخرين أن يُدافعوا عنها. قِف واجهَر بصوتك حتى لو كان ذلك يعني أنك أول من تُطلَق عليه النار!».

عن هذه الفلسفة يقول: لقد قطعتُ شوطاً طويلاً منذ فرارنا من العراق، ولكن احترامي للديمقراطية لم يضعُف في هذه الأثناء. فقد عرفتُ من كثبٍ ما يعنيه العيشُ في مكان يدمر فيه الرجال الطامعون بالسلطة أي شيء يقف في طريقهم للوصول إلى القمة، حيث لا قيمة للمؤسسات إلا حين تصبح عقبةً. ربما كانت بريطانيا وطني لمدة خمسة وثلاثين عاماً تقريباً، ولكن ماضيَّ كان السبب وراء شعوري القوي بحماية كل ما تمثله الآن.

بيت في بغداد

بحسب وصفه، كان المنزل الوحيد الذي عاش فيه الزهاوي هو منزل جَدِّه لأبيه في شارع الطبري في منطقة الوزيرية ببغداد، «وهو بناءٌ مُنْعَزِلٌ مسطَّحُ السقف مبنيٌّ من الطوب الأصفر على قطعة أرض كبيرة تقع على ناصية شارع. كانت تمتد على عرض المنزل شُرْفةٌ مسقوفةٌ للأيام التي تشتد فيها الحرارة إلى درجةٍ لا تسمح بالخروج في الشمس».

لم يكن ذلك المنزل فخماً جداً، ولكنه كان ضخماً للغاية، وبه غرفٌ وسيعةٌ فسيحةٌ تليق بواحد من «أعيان» بغداد. كان سكان حي الوزيرية عموماً ممن كنا يسمون أصحاب الطبقات المهنية: أناس يعملون في الحكومة، أو موظفون مدنيون رفيعو المستوى. تعني «الوزيرية» الحي الذي يقطنه الوزراء -والتسمية مشتقةٌ من اسم الصدر الأعظم، أو الوزير الأكبر، في الدولة العثمانية.

وبحسب قوله فإنه «لو كان للأرستقراطية وجودٌ في العراق، لكان آل الزهاوي تاريخياً جزءاً منها». فقد كانوا في الأصل جناحاً أساسياً من أسرة بابان الذين كانوا أمراء إمارة بابان الذين بنوا السليمانية، المدينة المعروفة بأصولها الإبداعية الفنية التقدمية. لكن مكانتهم في المجتمع لا علاقة لها بالمال، بل بالعلم. إذ لم يشتهروا بثرواتهم بقدر ما اشتهروا بعقولهم، وقد جسَّدوا مجتمعين النزعةَ الفكريةَ خيرَ تجسيد. فقد كان جَدُّ جَدِّي -محمد فَيْضي الزهاوي- المفتي الأكبر في بغداد. وهو أكبر فقيه في البلاد. «وكان ابنه، جميل صدقي الزهاوي، عمُّ جَدِّي، يُجاهر بإلحاده وواحداً من أشهر الشعراء في الشرق الأوسط». وقد أُدْخِلت قصائدُه في المناهج الدراسية في العديد من الدول العربية -وهو إنجازٌ لا يُستهان به لشخصٍ لغتُهُ الأولى هي الكردية.

أما المدرسة الابتدائية التي تعلّم فيها مبكراً، في المنصور، فكانت تطبّق نظام التعليم الإنجليزي، وكانت قديماً مدرسةً خاصةً تحت الانتداب البريطاني. «وبحلول عام 1973، بُعَيْدَ التحاقي بروضة الأطفال، أُمِّمت المدرسة تأميماً كاملاً. ربما كان البعثيون إرهابيين متعطشين للدماء، لكنهم كانوا اشتراكيين أيضاً. فقد كان كل مسؤول حكومي، بمن فيهم صدام حسين، يرسل أطفاله إليها. كنا نحن البقية نخشاهم، ولا سيما إذا أرادوا أن يكونوا أصدقاءك أو -الأنكى من ذلك- إذا استهوتهم أختك. لم يكن أحد يريد الاقتراب منهم كثيراً» (...) «زمنَ وجودي في المدرسة، كان البعثيون يفرضون وجودهم في كل مناحي الحياة، وفي النهاية أغلقوا مدرسة المنصور بدعوى أنها مؤسسة إمبريالية» (ص21).

يتحدث الزهاوي عن حياة الانفتاح التي عاشتها أسرته «كان والداي يحبان استضافة اللِّبراليين من أمثالهم، فكانا يقيمان لهم حفلاتٍ كبيرةً. وأيّاً كان النظام السياسي، والمناخ السائد، كانت الموسيقى الشيء الوحيد الذي يوحد الناس في الشرق الأوسط، ولكن في منزلنا لم تكن الموسيقى غربية قطّ. كان صديق والدي باحثاً في الموسيقى وكان ذا صوت جميل. وكان يأتي أحياناً ليغني في هذه الحفلات. وكان الجميع يتحلقون حوله ويشاركون في الغناء» (ص25).

ويقول: «لم يكن الدين جزءاً من حياة أُسرتي... (...) كان والداي مسلمَيْن، مثل أصدقائهما، لكنهم كانوا جميعاً يشربون الخمور، ولم تكن نساؤهم يغطين رؤوسهن» (ص26).

رغم ذلك فلم يكن والده على وفاق مع السياسات الحكومية آنذاك: «كل من في دائرة والدي يكره الوضع الراهن، لكن ما لم تكن تنوي القيام بشيء بشأنه، فعليك أن تحمل صليبك بصمت. كنا جميعاً في مَصْيَدة».

السياسة والعنف في العراق

يتحدث الزهاوي الذي غادر العراق وعمره 11 عاماً عن الحكومات التي تعاقبت على السلطة في العراق، من العهد الملكي إلى العهد الجمهوري، من الاحتلال العثماني إلى الانتداب البريطاني، برؤية عميقة، ولغة رشيقة، لكنه يتوقف عند التاريخ الدموي الذي صبغ وجه السلطة في العراق: «من المؤسف أن الانقلاب الدموي الذي جاء بقاسم (عبد الكريم قاسم) إلى السلطة أرسى سابقةً لكيفية تعامل القادة مع أعدائهم، فبعد خمس سنوات ذاق قاسم السم الذي سقاه غيرَه... ففي الثامن من فبراير (شباط) 1963، قاد عبد السلام عارف، مساعدُه الأيمن، ثورة رمضان في انقلاب آخر. حوصرَ قاسم وجيشه لمدة ثلاثة أيام في مكتبه بوزارة الدفاع. واستولى المتمردون على الإذاعة والتلفزيون الخاضعين لسيطرة الحكومة، وأعلنوا وفاة قاسم مع أنه ما زال على قيد الحياة في داخل المبنى، (...) وبعد ثلاثة أيام، أُطلِقت النار على قاسم في محطة الإذاعة. وعُرِضَت جثته على شاشة التلفزيون وهو مُتَكَوِّمٌ على كرسي لتكون دليلاً إضافياً على استيلاء عارف على السلطة. وإمعاناً في النكاية، رفع جنديٌ رأس قاسم المهمدَ وبصق في وجهه. لم تكن النُذُر أشدَّ وضوحاً: فقد حلَّ في البلاد زعيمٌ جديدٌ» (ص32).

ويتحدث عن عهد صدام حسين «الممزوج بجرعة كبيرة من جنون العظمة»، فيقول: «إذا أردت إدارة بلد بالخوف، فعليك أن تعيش كل يوم وأنت تعلم أنك هدف سهل». كان رد فعل صدام حسين «حرصه على مراقبة كل شيء وكل شخص، وهو ما جعل الحياة لا تطاق أبداً».

ثم يقول الزهاوي: «إن تاريخ العراق مليء بالعنف الشديد، ومن الصعب أن تجد عراقياً لم تتأثر أسرته بأهوال ذلك التاريخ. وحين يتعرض أي مجتمع للوحشية بهذه الطريقة، يصبح الناس أكثر وحشية، ويعتقدون أنه لا سبيل إلى السلطة إلا بالاستيلاء عليها بالقوة. ويصبح المظلومون هم الظَلَمة، وتبدأ الدورة من جديد. هكذا كان العراق في شبابي» (ص34).

وتحت عنوان: «صدَّام وبَعْثِيّوه» يقول: «أصبح العراقُ في عهد صدام الستارَ الحديديَّ للعالم العربي. ولهذا السبب، يصعب عليَّ أن أعبر عن قيمة الحريات التي اكتسبتُها بالانتقال إلى المملكة المتحدة. فحين تخبر الناس بأنك نشأت في دولة يحكمها حزب واحد، فهذا لا معنى له تقريباً ما لم تكن قد شهدت ذلك بنفسك. قد يكون أبلغَ أثراً لو أخبرتك أن خال زوجتي أخفى أسنانه المخلوعة في جيب بِنْطاله الذي أرسله إلى منزله للغسيل ليخبرهم بأنه يتعرض للتعذيب في السجن» (ص35).

في الصفحات التالية من الكتاب يروي قصة هروب والده من العراق، والظروف الأمنية القاسية التي كابدتها الأسرة، فقد كان على الأسرة أن تتحمل عواقب رحيله. «فما إن اختار أبي الرحيل، استحق لقبَ مجرم، ناهيك عن كون التهم زائفة. فحين يعتقد الناس أن رب أسرتك خائنٌ، فإنهم سرعان ما ينقلبون عليك في بيئة تعجُّ بالخوف، والتلاعب» (...) «في المدرسة، اعتزلني زملائي بين عشية وضحاها، وأُفرِدْتُ إفرادَ البعيرِ المُعَبَّدِ. لم يُجْبَر أحدٌ على (الموافقة) على ذلك؛ كان الأمر بديهياً. كانوا جميعاً يعرفون واجبهم. فقد كان والدي مجرماً وربما جاسوساً إمبريالياً -وهو الشيء الذي نحذَّر منه مراراً وتكراراً على شاشة التلفزيون (ص51).

رحلة مثيرة

ثم يروي سيرة حياته الأولى في العاصمة البريطانية التي فرّ إليها مع والدته، حيث ترك والده الأسرة هناك ليتفرغ لأعماله في آسيا: «مع أننا أتينا إلى إنجلترا لبدء حياة جديدة، لم يعمل أبي هنا قط. فبينما بقيت أنا وأم وجيهان في شين، كان أبي يعيش بين كوالالمبور وصباح في منطقة كينا بالو في ماليزيا، حيث كان يدير مشروع اتصالات ضخماً. وكان يأتي لزيارتنا لمدة أسبوع، أو نحو ذلك، كل شهرين».

وكذلك حياته في التجارة، والسياسة، وفي نهاية سرد المذكرات، يقول الزهاوي: «لو قلت في وصف كتابة هذا الكتاب بأنها رحلة مثيرة، فلن أفِيَهُ حقه. فقد تزامنت هذه الرحلة مع أشد حقبةٍ اضطراباً في مسيرتي المهنية حتى الآن، وكانت مثيرة للاهتمام».

يضيف: تحولت الحكاية من حكاية فتى مهاجرٍ أصبح وزيراً للتعليم في المملكة المتحدة إلى حكايةٍ عن قيمي، ومنبع أخلاقي.

الخروج من السياسة

طالما كانت الحياة التجارية لناظم الزهاوي تثير الاهتمام في وسائل الإعلام البريطانية، خاصة بعد صعوده السياسي، وكان يُشار إليه باعتباره واحداً من أغنى السياسيين في البرلمان البريطاني، وقدّرت إحدى الصحف ثروته بنحو 100 مليون جنيه إسترليني.

لكن الاتهامات لاحقته بعد اتهامه بالتهرب الضريبي، وكشف تحقيق مستقل في شؤونه الضريبية عن وجود «انتهاك خطير للقانون الوزاري»، وقيل وقتها إنه قام بتسوية ضريبية مثيرة للجدل دفع فيها ملايين الجنيهات، مقابل عدم سداده لضرائب مستحقة عليه.

وقام رئيس الوزراء ريشي سوناك بإقالة ناظم الزهاوي، رئيس حزب «المحافظين» الحاكم، بعد تحقيق أجري في ملفه الضريبي.

بعد أن خلص تحقيق مستشار الحكومة للقيم الجديد السير لوري ماغنوس إلى أن الزهاوي لم يكشف بوضوح عن موارده المالية.

وأرسل سوناك رسالة إلى الزهاوي قال فيها: «نتيجة لذلك، أبلغك بقراري وهو عزلك من منصبك في حكومة جلالته».

يصف الزهاوي وقع الخبر الذي حاول تفاديه على نفسه قائلاً (في مذكراته): «في الثامنة صباحاً، تلقيت المكالمة التي كنت أخشاها من رئيس الوزراء: سيدي الوزير، رئيس الوزراء ورئيس الحزب على الخط. تجهزت لتنفيذ حكم الإعدام بي. (...) ألقيت عليه بكل ما لدي لعلّي أمنعه من قول ما كنت أعرف أنه سيقوله لا محالة. (يؤسفني أن ينتهي الأمر هكذا، يا ناظم). قلت له إن ذلك يؤسفني أيضاً، وأغلقنا الهاتف. هذا كل شيء» (ص324).

ثم يقول: «تلا ذلك صمتٌ رهيبٌ شعرت فيه كأن بطني قد شُقّت، وكنت أنتظر أن تندلق أحشائي على الأرض وتبدأ النهاية. كنت قد جئت إلى الحكومة لعلِّي أُحدِث فرقاً. وكنت آمل أن أكون حاشيةً لا تُنسى في سفْر التاريخ السياسي».

لكن مرة أخرى يستعيد الزهاوي معاناة أسرته تحت حكم صدام حسين، مع الفارق الكبير في الموقفين... ينقل عن وليَم هيغ وزير الخارجية البريطانية الأسبق الذي حضر اجتماعاً حزبياً قبل إقالة الزهاوي بأيام: «كان ضيفنا المتحدث في ذلك المساء هو وليَم هيغ الذي وضع ذراعه على كتفي بتعاطف وذكر لي ما حققتُه وأنني تحملت ما هو أسوأ بكثير في عهد صدام حسين، وأنني سأتغلب على أي شيء يُلقى عليَّ الآن». (ص323).

في حديثه عن تجربة إقالته، عبّر عن توجسه من الصحافة قائلاً: «في الفضائح العامة، كان أكثر شيء أمقته هو السياسي المخلوع الذي يضطر إلى الرد أمام الكاميرات، مثل دبٍّ يُعَذَّب في حفرة. لم تكن لدي أي نية لمنح الصحافة الفرصة لتتشفّى بي». ويقول: «كنت أعلم من التجربة أنه من المستحيل تقريباً إدارة حكومة حين يكون ضجيج وسائل الإعلام هو الذي يوجِّه جدول أعمال الحكومة» (ص327).