عندما قدّم تزفتان تورودوف مجموعة مقالاته الستينية في القرن الماضي، بعنوان «شعرية النثر» (1974)، لاقى كتابه صدى حسناً، لا لأنه يقع في ميدان شهد انتعاشاً حينذاك بحكم ذيوع الاهتمام الألسني والبنائي، ولكن لأنه يستجيب أيضاً إلى محركات النص النثري ودوافعه، في حراك من السكون إلى الاضطراب ومن ثم الانفراج. تُرى هل مثل هذه الفعالية تنطبق على الشعر؟ والسيرة الذاتية؟ وكيف يكون الانفراج عندما تنفتح السيرة الذاتية على فوهة الفقدان والضياع وتدفع في مغامرة تالية تتوخى الخلاص؟

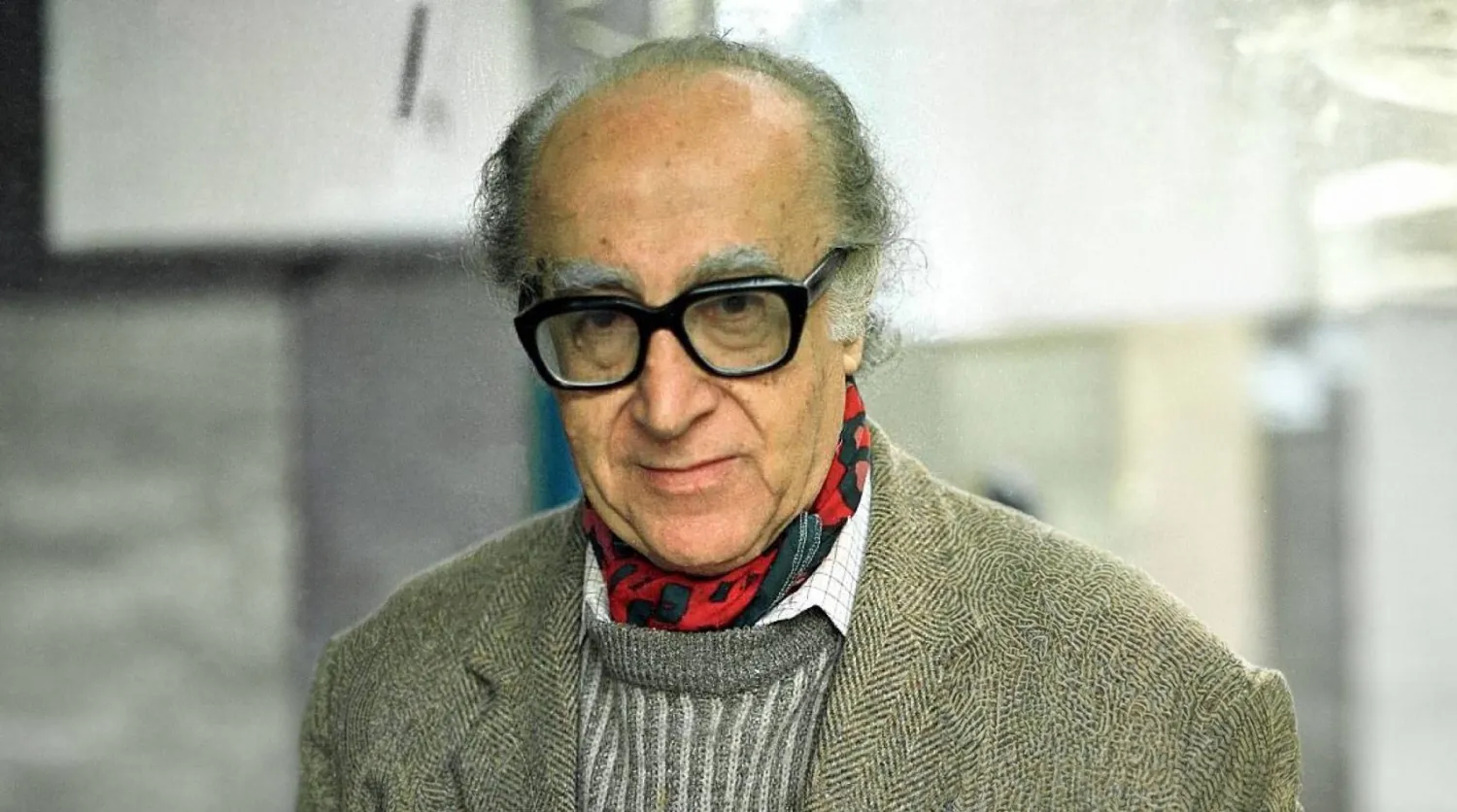

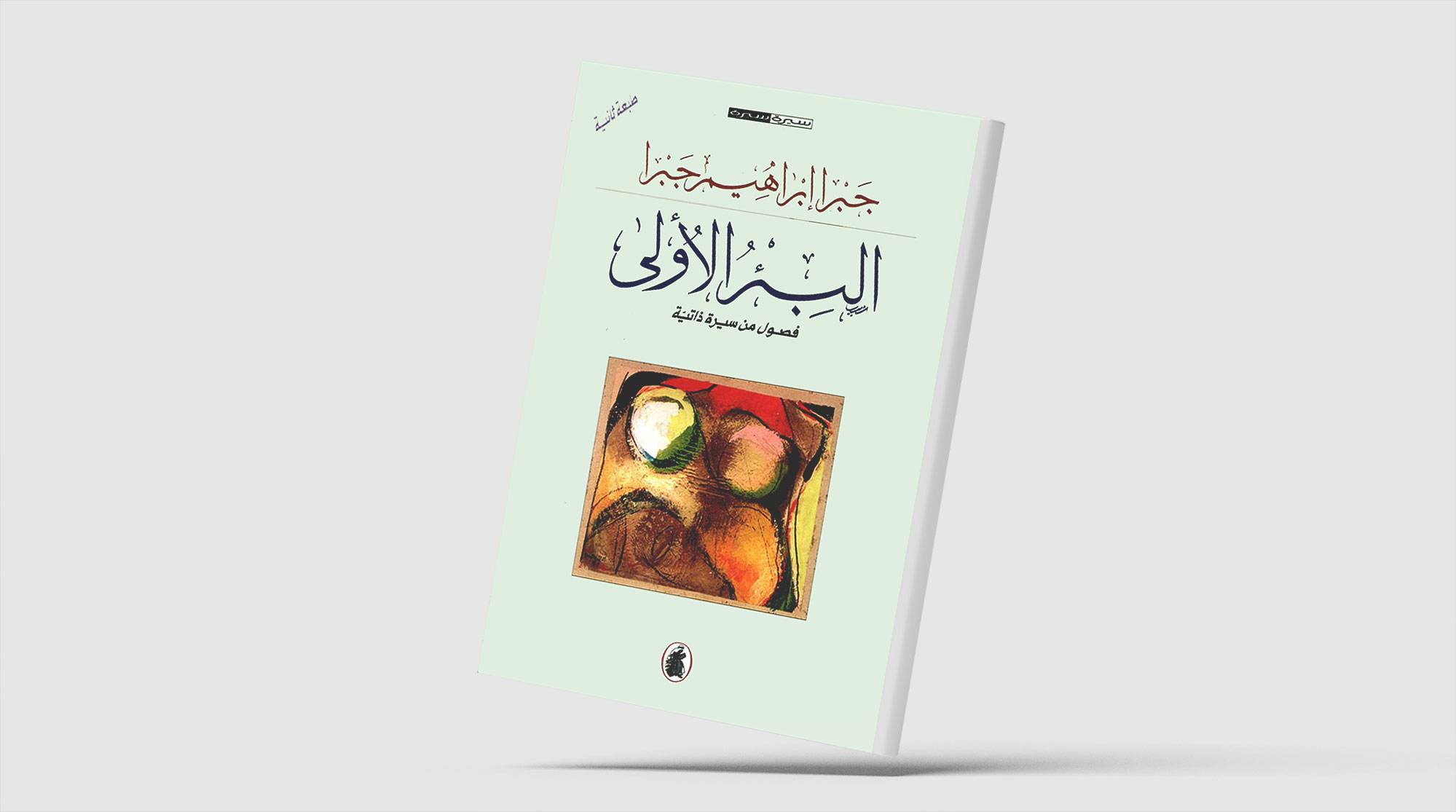

كان لا بد من استكمال سيرة جبرا إبراهيم جبرا التي نشرها عام 1986، وفي ذروة نتاجه الروائي وحضوره في «الحداثة العليا»، تلك التي ميّزت جيلاً في الكتابة العالمية من أمثال إليوت، وجيمس جويس، وييتس وفوكنر، والتي انشدَّ إليها جبرا في تجاربه الشعرية والفنية والروائية ابتداءً من «صيادون في شارع ضيق» ومن ثم «البحث عن وليد مسعود»، كان «المترجم المبدع» في شخصية جبرا قد قاده إلى ترجمة بعض أعمال هؤلاء، وفوكنر تحديداً، علاوة على أعمال شكسبير.

وعندما استكمل «البئر الأولى»، جاءت التكملة بمثابة احتفاء بـ«شارع الأميرات» (1994)، ومصاهرة عائلة العسكري وزواجه من «لميعة العسكري» زميلته حينئذ في كلية الآداب ببغداد. وأرّخت «شارع الأميرات» لحياة جبرا في بغداد، وانتمائه إلى الحركة الفنية وروادها الأوائل، من أمثال جواد سليم ونزيهة سليم ونزار سليم، وشاكر حسن السعيد، وحافظ الدروبي، والشيخلي، وفايق حسن. كان جبرا سعيداً بدوره داخل تلك الحركة الفنية وبحضوره الأدبي. وبعد أن صَعُبَ البقاء في كلية الآداب، استضافته «شركة نفط العراق» البريطانية محرراً لمجلة «العاملون في النفط». تجنَّب جبرا ذِكْر تلك الوظيفة، على الرغم من أنه نشر لمجموعة من الشباب القصائد والقصص التي تتعالى على الواقعيات بأنواعها، لا سيما «الاشتراكية منها».

وبعد تأميم نفط العراق، في مطالع سبعينات القرن الماضي، كان لا بد لجبرا من الاستعانة بوزارة الثقافة والإعلام. لكنه لم ينقطع عن نشاطه الفني والأدبي، واستمر في إعلاء «الحداثة العليا»، كما يظهر في روايته المشتركة مع عبد الرحمن منيف «عالم بلا خرائط». كانت الرواية تمريناً في إعلاء الفن واستقلالية الأدب كنشاط ذهني. ولهذا تجيء «البئر الأولى» كاستدعاء لـ«بيت لحم» التي نشأ وترعرع فيها داخل عائلة تعاني الشقاء والبؤس والسعي الحثيث للبقاء. ولكن ليس هذا ما يبرر العودة إلى جبرا و«البئر الأولى». لقد لامه العديدون على ما يعدُّونه نوعاً من التعالي على قضيته، شأن مجموعة من بني وطنه، كالشاعر والدارس توفيق صايغ الذي وضعه «مؤتمر حرية الثقافة» على رأس إدارة مجلة «حوار»، التي موَّلتها المخابرات المركزية، بالإضافة إلى عشرات المجلات الأخرى في أنحاء العالم. لكن نقاده أهملوا الأساس المتين في «شعرية» نثر «البئر الأولى»؛ فهي، من الجانب الفكري، تستكمل مقالته الفريدة: «المنفي الفلسطيني بصفته كاتباً»، التي ظهرت بالإنجليزية سنة 1979. وينبغي أن تحظى المقالة بالاهتمام لعدة أسباب، منها ما ذكره عن «عبثية» عالم اليوم؛ إذ يقول بمرارة: «إن كتبك وأفكارك ورؤاك، جميعها محض مؤشرات عبثية لعالم تسود فيه القواعد العبثية. الزم يقينك، وتلذذ به إن استطعت حينما تجهل كيف سيأتيك رغيفك التالي». لكن هذا الشعور بسعة العالم لم يدفع جبرا إلى القنوط، بل قاده في ذلك المقال إلى وضع اليد على ما يُراد: سرقة الأرض وهدم البنية المعرفية التي كانت تتنامى بشكل مميز في فلسطين. كان الشتات المعرفي الفلسطيني واسعاً، وانتشروا حاملين معارفهم إلى شتى البقاع. كان إدوارد سعيد وإبراهيم أبو لغد وعلي كمال، وسلمى الخضراء الجيوسي، وعشرات أمثالهم، يغطون الساحة؛ ليس في العالم العربي وحده، ولكن في أميركا وأوروبا وأميركا اللاتينية. تعوزهم الثروة التي مكَّنت شتاتاً موازياً من امتلاك ساحة السياسة والحرب والمراهنة على حتمية نفوذها في إدارة عالم اليوم. لكن توطئة جبرا في مقالته هذه كانت بمثابة تعبيد لجادة العودة إلى الطفولة، حيث تمسك تضاريس بيت لحم والطريق إلى القدس وأحياء القدس وضواحيها بمخيلة الراوي طفلاً.

وتلتقي هذه التضاريس بوعي مبكر بالوطن، كما جاءت به المدرسة الثانوية في بيت لحم... كان هذا الوعي بالوطن والانتماء العربي والطقس المسيحي السائد في كنائس المدن الفلسطينية بمثابة خريطة يصعب طمسها، على الرغم من جهود الرأسمال الشريك ورعاته في أوروبا وأميركا من إيجاد حضور آخر يتمرس بشتى السبل ليمحو ما كان ويكون.

كانت رواية «أرابيسك» لأنطون شماس قد ظهرت أصلاً سنة 1986 بالعبرية أولاً، ثم ظهرت بالإنجليزية سنة 1988. و«أرابيسك»، كما يقول شماس، خوض متشابك للذاكرة في ماضٍ وحاضر، حيث تتأسس بعض نماذج أشجار النسب في داخلٍ يزداد ضغطاً وصعوبة تحت وطأة حضور غريب آخر. لكنها تستدعي «البئر الأولى» هنا، لأنها توازيه من حيث سلالة النسب والانتماء البيولوجي، بينما تتأسس «البئر الأولى» في جغرافية المكان، وهي الجغرافية التي تطل بقوة في: «لماذا تركت الحصان وحيداً؟» لمحمود درويش. وبينما تتآخى رواية شماس مع «مارسيل بروست» في «البحث عن الزمن الضائع»، وهي تتجاوز خطية السرد، كان جبرا يتيح لذاكرة الطفولة أن ترسم ملامحها محفورة في كل شبر وصخرة وشجرة.

يقول جبرا في التمهيد وفي تفسير اختياره لـ«البئر الأولى عنواناً»: «البئر في الحياة إنما هي تلك البئر الأولية التي لم يكن العيش من دونها ممكناً. فيها تتجمع التجارب، كما تتجمع المياه، لتكون الملاذ أيام العطش» فـ«(البئر الأولى) هي بئر الطفولة». ولهذا تشتغل عين الطفل - الراوي كالكاميرا، تلتقط صوراً متتالية تعززها انطباعات حسية وذهنية أخرى، كما يفعل إزاء الطقوس الكنسية في بلاد الكنائس. ولا أعتقد أن السير الذاتية العربية أو غيرها، ولا الروايات، قد حفلت بمشهدية طقوس الكنيسة كما هو الأمر في «البئر الأولى».

وإذا كانت روايته «السفينة» التي ظهرت سنة 1969 تناجي رواية حليم بركات «عودة الطائر إلى البحر» التي صدرت أيضاً في 1967، فإن الاتكاء على واغنر، واستخدامه الفريد لأسطورة الطائر الذي يسمح له بالعودة إلى اليابسة فقط للبحث عمن يحب، ليعود بالخيبة كل حين، لم يعد ممكناً، كما تقول مقالة جبرا. كان جبرا يأمل العودة إذا ما تيسر أمر الحبيبة، الأرض في هذه الحالة، لكنه وبعد أن قضى 9 أشهر في بغداد ظن بعدها أن العودة ممكنة. يقول: «كيف لي أن أعرف أن فترة الـ9 أشهر ستمتد مدى الحياة؟». ليس هذا تساؤلاً بلاغياً، لأن جبرا أدرك في تلك اللحظة أنه وأمثاله يعيشون شتاتاً مزدوجاً من التشريد والتهجير والحظر الذهني، هذا ما يطلبه منه الناشر الألماني في ميونيخ؛ أن يكتب عن كل أمر، شريطة ألاّ يتناول الغاصب. يقول جبرا: «هذا يشبه المطالبة بأن تقوم بدور هاملت (من دون أمير الدنمارك)». ويضيف في التوطئة لـ«البئر الأولى»: «إن ما أكتبه شخصي بحت وطفولي بحت. ومقتربي يتركز على الذات؛ إذ يتزايد انتباهها، ويتصاعد، ويعمق إدراكها وحسها، ولا تنتهي بالضرورة حيرتها». هذه الرؤية المتشابكة هي التي جاءت بسيرة فريدة بين السير الذاتية. وإذا ما تمت قراءة ذلك بمعية «السفينة»، أي روايته، وبين مقالته سنة 1979. ندرك أن الطفل الذي ظن أن العودة طبيعية أدرك عمق القضية، وعرف أنه وأمثاله «باعة جائلون للمعرفة».

لربما يتساءل القارئ عن سبب ظهور هذه السيرة الذاتية سنة 1986: كانت الحرب العراقية - الإيرانية تأتي على الأخضر واليابس، وتربك التفكير والحياة، وتضعك أمام النهاية؛ حيث تكتظ الشوارع باللافتات السود. ويصبح التساؤل في البقاء والغياب حاضراً: ولا بد من الكتابة.

قلت مرة إن جبرا لم يهجر «الحداثة العليا» لغاية تلك اللحظة، لحظة استدعاء السيرة الذاتية. وجاء عمله أكثر تضاريسية مما فعله جيمز جويس في «صورة فنان في شبابه»، وجعل من بيت لحم «دبلن» أخرى، ولكن بكثافة تضاريسية عالية، ومهَّد لأحياء القدس وشوارعها وكنائسها كما لم يفعل غيره. قدم جبرا للفن السردي العربي والعالمي غنى كنسياً من الطقوس التي شارك فيها أو تابعها عن كثب بعين طفل ماضٍ على طريق السرد والرسم والترجمة.

وإذ تنفتح عينا الطفل وذاكرته على مرأى الاستقرار النسبي الذي أتاح التقاط التضاريس والأماكن، فإن الاضطراب رافق الرحلة إلى القدس، وتفجير «فندق داود» وما تبعه من أفعال قادت إلى الشتات الإجباري، فـ«الانفراج» الذي اعتبره تودوروف حلقة أخيرة في حركية النثر لم يتأتَّ إلا بصورة أخرى، هي الابتكار، أو تفريغ ما كان ويكون فناً يفتح باب التساؤل والفعل على مصراعيه.

* أستاذ الدراسات العربية والمقارنة في جامعة كولومبيا - نيويورك