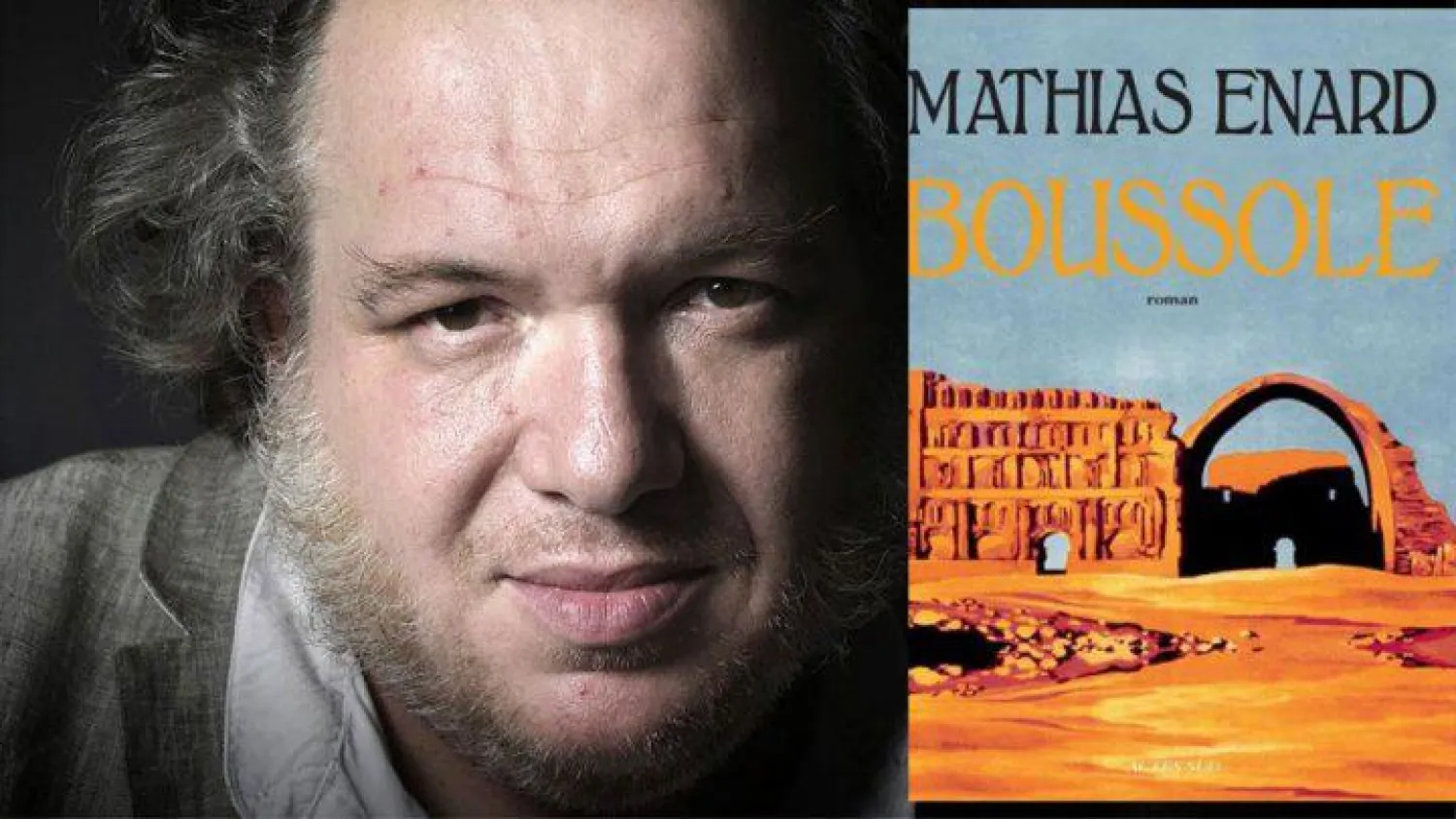

ماتياس إينار لمع نجمه بومضة ساطعة بعد أن منح جائزة «غونكور» الأدبية، أرفع جائزة أدبية في فرنسا. كاتب رفيع، بجسد ثخين، شبهه البعض بالكاتب الشهير أونوريه دي بالزاك جسدا وأسلوبا. لم تكن روايته «البوصلة» التي تقع في نحو أربعمائة صفحة من القطع الكبيرة أولى أعماله، بل آخر باكورته التي تفاجأ عندما سمع عن طريق الإذاعة أنها فازت بالجائزة. وقد تناولها النقاد منذ صدورها في صيف هذا العام بالتساؤل هل يمكن أن نطلق عليها رواية بالمعنى الأدبي للكلمة، أم هي مذكرات، أو بالأحرى ذكريات تراكمت في الذاكرة، ونضحت من رأس ماتياس ذات ليلة باردة من ليالي أنس فيينا «البوابة الأولى للشرق» بلد فرانز بطل الرواية.

فرانز الباحث الموسيقي، الدارس للموسيقى الغربية الكلاسيكية والمنقب عن جذورها هو في الآن ذاته مستشرق مفتون بالشرق، لم يدع موسيقيا غربيا إلا وذكره، وحكى عن موسيقاه من باخ إلى بتهوفن، ومن فيردي إلى روسيني، ومن برامز إلى ماندلسون. ويؤكد في النهاية بأن لولا الموسيقى العربية لما توصل الغرب إلى هذه الموسيقى، فذكر الفارابي وزرياب وكل من أبدع في الموسيقى العربية. يبدأ روايته بقصة الكاتب الإيراني صادق هدايت مؤسس القصة القصيرة في إيران وصاحب رائعة «البومة العمياء» وكيف انتحر بالغاز في غرفته في باريس. ثم تتوالى القصص من كاتب إلى آخر، ومن مستشرق إلى مستشرق.

إنها لون أدبي لم يعتد القارئ الفرنسي عليه، بل هو أسلوب الكاتب (الذي يعطي الانطباع بأنه كتب كل صفحة من صفحات هذه الرواية بكثير من التعب، وكأنه ينحت في صخر كما كان الفرزدق ينحت في الشعر) يعذب القارئ بالانتقال من صفحة إلى أخرى بقدر ما هي غنية بالمعلومات، وينتقل من قصة إلى قصة دون تمهيد، أو سابق إنذار، فهي بحر تنقلك شواطئه إلى ألف قصة وقصة في رواية واحدة، والراوي هنا هو فرانز المتقمص شخصية شهريار، وشهرزاد هي سارة تلك البنت اليهودية المتيم بها، وبالشرق حتى النخاع.

فرانز الذي أصابه أرق مضن ذات ليلة قريبة، ولم تغمض له عين حتى الصباح، يعنون فصول روايته حسب ساعة الأرق من الليل. ولم يغمض له جفن إلا بعد أن أفرغ جعبة ذاكرته من كل القصص والمغامرات التي عاشها وعاشها الآخرون في مدن الشرق من دمشق إلى بيروت، فحلب، فتدمر، وإسطنبول، وطهران، عبر هذه الرحلة الطويلة في الشرق والافتتان باللغة العربية، وثقافتها يروي الكاتب شعوره، وعواطفه نحو حبيبة قلبه سارة المستشرقة أيضا ومطلقة عازف العود الحلبي نديم، ولم يعرف كيف يفوز بقلبها رغم تقاسمهما فراشا واحدا تحت خيمة في ليلة مقمرة على تلة قلعة فخر الدين المعني في تدمر، تلك المدينة التي سحرت ألباب المستشرقين، وكتبوا فيها ما كتبوا، تدمر زمردة الصحراء السورية التي تحدت روما في أوج عظمتها، وملكتها زنوبيا هذا اللغز الأنثوي الذي ندر أن تلد الأمهات مثلها شرقا وغربا، ليأتي «داعش» أو قوى الجهل والظلام والبربرية لتدنسها وتفجر أجمل ما فيها.

يروي الكاتب قصص أسلافه المستشرقين سلفا سلفا، من الذين زاروا هذه المدينة، وعاشوا فيها، ونقبوا في حنايا أضلعها ضلعا ضلعا لينبشوا آخر حجر مدثور منذ دهور ليحكي عن زاوية من زوايا قصة هذه المدينة المعجزة، بل ويفصل في كل قصة خاصة النساء الغربيات اللاتي كن ينعمن بعيش رغيد في أوروبا وفضلن شظف العيش في الصحراء السورية. في تدمر أو تحت خيام البدو المنتشرة حولها. جين ديغبي هذه النبيلة الإنجليزية التي كانت متزوجة أو عشيقة كبار النبلاء انتهى بها الأمر عشيقة ثم زوجة للشيخ مجول شيخ أحد أفخاذ قبيلة العنزي، وليدي دودلي، وآن بلنت، وجيرترود بيل، وبالطبع القاتلة الشهيرة هيستر ستانهوب التي أدارت فندق زنوبيا في تدمر. ويروي الكاتب قصص المستشرقين الرجال كقصة ليوبولد فايس أول من قطع الصحراء السعودية، وعشرات المستشرقين المنقبين الذين يقول الكاتب إنهم كانوا الجسر الأول الذي عبر الاستعمار فوقه ليستولي على الشرق.

يقف ماتياس عند كل مدينة، يصفها ويروي أيامه فيها، في دمشق وحاراتها، في باب توما، والعمارة التي تحولت منازلها إلى مطاعم، حلب الشهباء هذه المدينة التي انطوت على أجمل ما ضم الشرق من سحر، من قلعة الحمداني، والخانات القديمة، ومسجدها الأموي، وفندق البارون.. الذي لا يمكن أن نتصور اليوم أنهما باتا قاعا صفصفا من جراء قصف طائرات نظام الأسد الديكتاتوري الذي زرع هو وأبوه الخوف والرعب في قلوب السوريين كما يقول إينار.

لكن أوروبا أيضا دمرت الآثار تحت السوريين والعراقيين والمصريين. «إن أممنا المنتصرة استولت على العالم باحتكارها العلوم جميعا والتنقيب عن الآثار، فحرموا هذه الشعوب من إرثها الثقافي، وتراثها الحضاري، وجاء الإسلاميون الظلاميون ليدمروا ما تبقى» ويهاجم صديقه المستشرق بيلغر الذي يقول إن ما يوجد في الشرق يقسم إلى ثلاث أزمنة: الجديد، والقديم، والقديم جدا. وإن العرب لا يحق لهم استملاك القديم جدا، بل فقط منذ بداية الإسلام وما قبل ذلك هو ليس ملكهم بل ملك المستشرقين البريطانيين والفرنسيين.

يتحدث الكاتب عن لورانس العرب، وكيف انتهى الأمر بالسيطرة على الشرق. لم يدع الكاتب عالما، أو فيلسوفا، أو شاعرا إلا وذكره من ابن عربي إلى السهروردي، وابن رشد، وابن سينا، وامرئ القيس، ومجنون ليلى، وديك الجن وحتى بدر شاكر السياب، حيث أورد أبياتا من قصيدته الشهيرة أنشودة المطر:

عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحَرْ

أو شُرفتان راح ينأى عنهما القمر

عيناك حين تبسمان تورق الكرومْ

وترقص الأضواء كالأقمار في نهَر

ولا يسعنا في هذا الحيز الضيق أن نلخص كل ما جاء في هذه الرواية من قصص فرعية، إلا أننا لا بد أن نعرج أيضا على إسطنبول وطهران. ففي إسطنبول في منزل غير بعيد عن برج غالاتا (برج محمد الفاتح شيد بعد سقوط القسطنطينية) تقاسمه مع صديقه المستشرق فوجييه الذي يدخن الأفيون وهناك تعلم معه كيف يدخن الأفيون. فوجييه هذا الذي سيلازمه أيضا في حله وترحاله في الشرق، وخصوصا في سوريا. في مرحلة أخيرة من هذه الرواية يعرج الكاتب على إيران ليروي رحلته هناك مع حبيبته سارة، وهناك يشهد ثورة الإيرانيين ضد الشاه، ويتعرف على الشاب فريدريك ليوتيه الفرنسي المختص في الشؤون الإيرانية والذي كان مؤيدا «للشيعي الأحمر» علي شريعتي والذي غضب عليه الخميني وأبعده، فريدريك الذي عشق الإيرانية الشيوعية الثائرة أزرا حتى الموت، هذه الفتاة الفائقة الرقة والجمال جعلته يغير اسمه ليصبح فريد لاهوتي لكن الملالي وبعد نجاح الثورة أمروا بطرده من إيران فعاد إلى فرنسا ليكتب لحبيبته من هناك كل يوم رسالة يتلقاها المستشرق مورغان أستاذ سارة لأنه كان صديق ليوتيه. لكن مورغان الذي كان عاشقا أيضا لأزرا وتأكله الغيرة كان يخفي عنها بعض الرسائل، واستدرجها ذات يوم بعد أن وعدها بأنه سيعمل على إخراج والدها من السجن ويبدو أنه اغتصبها. اختفت بعدها للأبد بعد أن اعتقلتها مخابرات الخميني، فينتحر فريدريك ليوتيه شنقا بعد أن علم بقصتها. ويشير الكاتب متأسفا على ما آلت إليه إيران تحت حكم الملالي، وكيف أن هذه الثورة ملأت السجون وقمعت الاحتجاجات، أما فرانز بطل الرواية فقد نجح في استدراج قلب حبيبته سارة في النهاية بعد تبادل رسائل كثيرة معها بعد عودته إلى فيينا.

«بوصلة» ماتياس إينار تتجه نحو الشرق

فازت بجائزة «غونكور» الفرنسية هذا العام

ماتياس إينار وروايته

«بوصلة» ماتياس إينار تتجه نحو الشرق

ماتياس إينار وروايته

لم تشترك بعد

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة