لماذا نسمع عن اختراقات طبية تحققت على الفئران، لكن نادراً ما نراها تتحول إلى علاجات فعالة لأمراض بشرية؟ لماذا لا ينال إلا عدد ضئيل فقط من الأدوية، التي تدخل التجارب السريرية، موافقة الجهات التنظيمية؟ ولماذا نرى قائمة انتظار زراعة الأعضاء طويلة بهذا الشكل؟

نقص دراسات الأجسام البشرية

تكمن الإجابة عن هذه التساؤلات، وما تحمله من تحديات، إلى حد كبير في سبب جذري مشترك: النقص الحاد في الأجسام البشرية المصنّعة بشكل أخلاقي.

قد يكون من المزعج أن نصف الأجسام البشرية بمصطلحات تجارية أو مادية، ومع ذلك، تبقى الحقيقة التي لا مفر منها أن المواد البيولوجية البشرية تُعد سلعة أساسية بمجال الطب، وأن النقص المستمر فيها يشكل أزمة كبيرة تعيق التحرك قدماً.

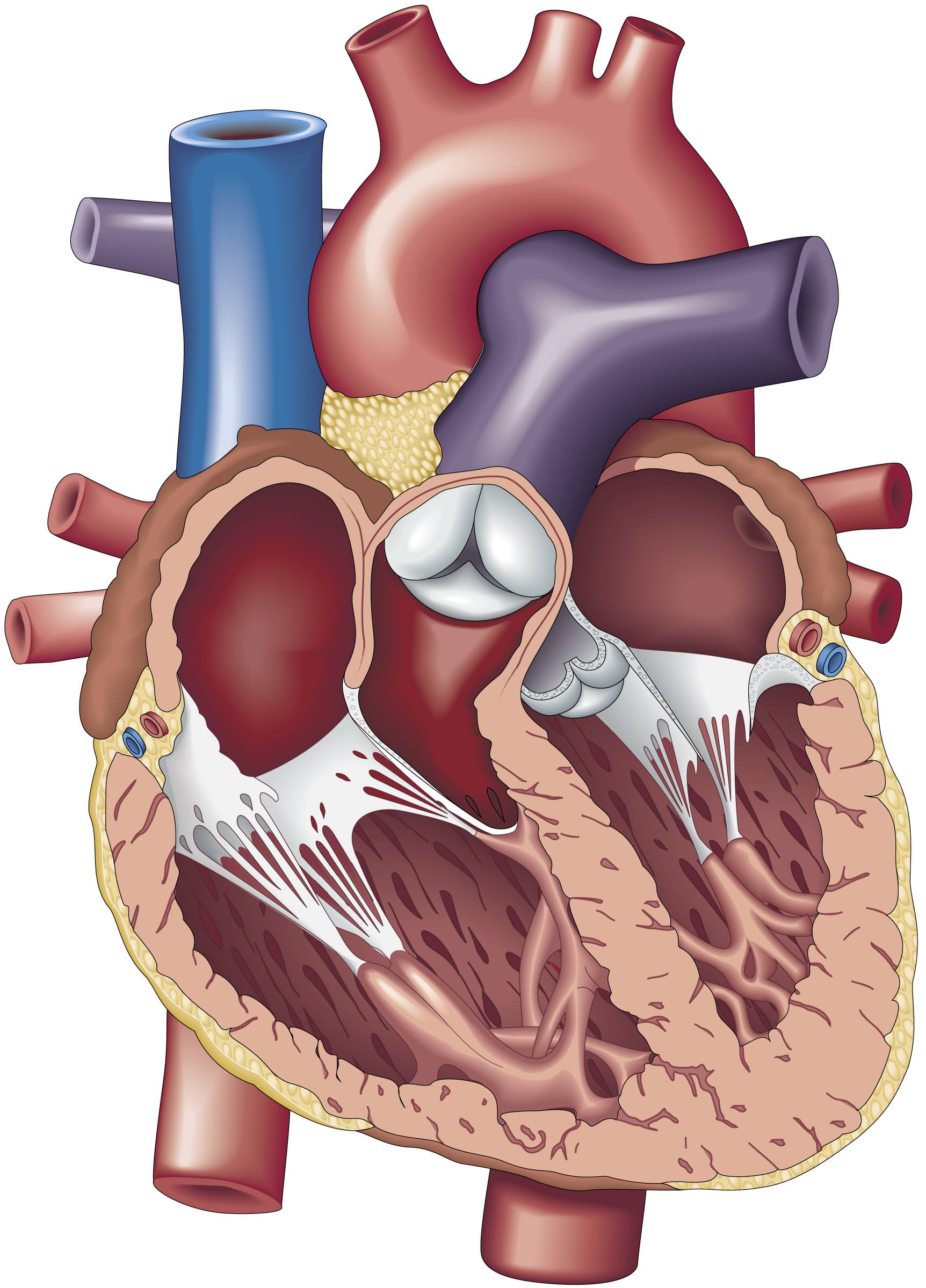

ويشكل هذا الخلل بين العرض والطلب، السبب الجوهري وراء أزمة نقص الأعضاء، مع وجود أكثر من 100 ألف مريض في الولايات المتحدة وحدها، ينتظرون زراعة عضو صلب. كما يجبرنا هذا الخلل على الاعتماد بشكل مفرط على الحيوانات في الأبحاث الطبية، وهي ممارسة يتعذر عليها محاكاة الكثير من الجوانب الفسيولوجية البشرية الكبرى، وتستلزم إلحاق الأذى بكائنات تشعر بالألم.

بالإضافة إلى ذلك، يبقى لزاماً التحقق من سلامة وفاعلية أي دواء تجريبي، من خلال تجارب سريرية تُجرى على أجسام بشرية حية، وهي تجارب مكلفة وتعرض المرضى للخطر، وقد يستغرق إنجازها عقداً أو أكثر. ومع ذلك، يبلغ أقل من 15 في المائة منها فقط مرحلة الموافقة. كما يقول باحثو جامعة ستانفورد الأميركية: كارستن تي تشارلزورث، باحث ما بعد الدكتوراه في معهد بيولوجيا الخلايا الجذعية والطب التجديدي، وهنري تي غريلي، أستاذ القانون وأخلاقيات العلوم الحيوية، ومدير مركز القانون والعلوم البيولوجية، وهيروميتسو ناكاوتشي، أستاذ علم الوراثة في معهد بيولوجيا الخلايا الجذعية والطب التجديدي، وأستاذ متميز في معهد العلوم بطوكيو في مجلة «تكنولوجي ريفيو».

أعضاء احتياطية

وقد يكون هذا التوجه مخرجاً من هذا المأزق الأخلاقي والعلمي، في ظل توفير التطورات الحديثة في التكنولوجيا الحيوية، وسبيلاً لإنتاج أجسام بشرية حية، لكن دون المكونات العصبية التي تتيح لنا التفكير أو الوعي أو الشعور بالألم.

قد يبدو هذا الاحتمال مقلقاً للكثيرين، لكن إذا تمكن الباحثون وصانعو السياسات من تنسيق هذه التقنيات، وتطوير إطار عمل مناسب، فقد نتمكن يوماً ما من بناء «أجسام احتياطية»، بشرية وغير بشرية، على حد سواء.

وقد تُحدث هذه الأجسام ثورة بمجالي البحث الطبي وتطوير الأدوية، عبر تقليل الحاجة إلى التجارب على الحيوانات، وإنقاذ حياة الكثير من المرضى من قوائم انتظار زراعة الأعضاء، علاوة على تمكيننا من إنتاج أدوية وعلاجات أكثر فاعلية ـ كل ذلك من دون تجاوز الخطوط الأخلاقية، التي يتمسك بها معظم الناس.

خلايا جذعية وهياكل بشرية

رغم أن الأمر قد يبدو وكأنه من عالم الخيال العلمي، فإن التقدم التكنولوجي الحديث قد دفع هذا المفهوم إلى «مجال المعقولية»، فالخلايا الجذعية متعددة القدرات، وهي أحد أول أنواع الخلايا التي تتكون في أثناء النمو، لديها القدرة على إنتاج كل نوع من أنواع الخلايا الموجودة في جسم الإنسان البالغ.

وفي الآونة الأخيرة، استعان الباحثون بهذه الخلايا الجذعية لتكوين هياكل تشبه إلى حد بعيد التطور المبكر للأجنة البشرية الحقيقية. في الوقت نفسه، فإن تكنولوجيا الرحم الصناعية تشهد تطوراً سريعاً، كما أن هناك مسارات أخرى قد تفتح الباب أمام نمو أجنة خارج جسم الإنسان.

تتيح هذه التقنيات، إلى جانب الأساليب الجينية المعروفة التي يمكن استخدامها لعرقلة تطور الدماغ، تخيّل فكرة بناء «أجسام بشرية احتياطية» أو ما يُعرف بـ(Bodyoids)؛ أي مصدر غير محدود محتمل لأجسام بشرية، يجري تطويرها بالكامل خارج الجسم البشري من خلايا جذعية، لكنها تفتقر إلى الوعي أو القدرة على الإحساس بالألم.

وتشير دراسات إلى أن الأجنة المكونة من خلايا جذعية، بدلاً من اتحاد بويضة وحيوان منوي، قد تولّد استجابة حمل قصيرة الأمد في القردة.

بالتأكيد، تبقى هناك الكثير من العقبات التقنية لتحقيق هذا التصور، لكنَّ ثمة أسباباً تدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الأجسام الاحتياطية يمكن أن تُحدث تحولاً جذرياً بمجال البحث الطبي البيولوجي، عبر معالجة القيود الحرجة التي تعانيها النماذج الحالية للأبحاث وتطوير الأدوية والطب. ومن بين الكثير من الفوائد المحتملة، ستوفر مثل هذه الأجسام مصدراً شبه غير محدود من الأعضاء والأنسجة والخلايا لاستخدامها في عمليات الزراعة.

وقد يصبح من الممكن كذلك توليد أعضاء مباشرة من خلايا المريض نفسه، ما يعني استنساخ المادة البيولوجية لشخص ما لضمان توافق الأنسجة المزروعة، بشكل مثالي، مع جهاز المناعة لديه، وبالتالي القضاء على الحاجة إلى تناول أدوية كبح المناعة مدى الحياة.

بجانب ما سبق، يمكن استخدام الأجسام الاحتياطية المشتقة من خلايا المريض في اختبار الأدوية بشكل شخصي، الأمر الذي يتيح للأطباء تقييم تأثير التدخلات المختلفة على نموذج بيولوجي يعكس بدقة جينات وفسيولوجيا المريض نفسه، بل يمكننا أن نتخيل استخدام الأجسام الاحتياطية الحيوانية في الزراعة، باعتبارها بديلاً عن استخدام الكائنات الحية التي تشعر بالألم.

تساؤلات ومحاذير

بطبيعة الحال، فإن الاحتمالات المثيرة لا تعني بالضرورة أنها مؤكدة، فنحن لا نعلم ما إذا كانت النماذج الجنينية، التي جرى إنشاؤها حديثاً من الخلايا الجذعية، يمكن أن تؤدي إلى ولادة كائنات بشرية حية أو حتى فئران. ولا نعلم متى، أو ما إذا كان سيجري التوصل إلى تقنية فعالة لنجاح الحمل الكامل لأجسام بشرية خارج جسم الإنسان.

كما لا يمكننا الجزم بما إذا كانت هذه الأجسام يمكن أن تبقى على قيد الحياة دون أن تطور دماغاً أو مناطق دماغية ترتبط بالوعي، أو ما إذا كانت ستكون نماذج بيولوجية دقيقة تمثل البشر الحقيقيين، في غياب هذه الوظائف الدماغية.

وحتى إن نجح كل ذلك، قد لا يكون مجدياً من الناحية العملية أو الاقتصادية، «زراعة» هذه الأجسام الاحتياطية، ربما لسنوات مقبلة، حتى تصل إلى مستوى من النضج يجعلها مفيدة لأغراضنا.

في الواقع، يتطلب كل تساؤل من هذه التساؤلات أبحاثاً مكثفة ووقتاً طويلاً. ومع ذلك، نعتقد أن هذه الفكرة قد أصبحت الآن معقولة بما فيه الكفاية، لتبرير مناقشة جدواها التقنية ودلالاتها الأخلاقية.

اعتبارات أخلاقية وتداعيات مجتمعية

يمكن أن تسهم الأجسام الاحتياطية في حل الكثير من المشكلات الأخلاقية في الطب الحديث، عبر توفير سبل لتجنّب الألم والمعاناة غير الضروريين. على سبيل المثال، يمكن أن توفر بديلاً أخلاقياً للطريقة التي نستغل بها الحيوانات في الأبحاث والغذاء، من خلال إنتاج اللحوم أو منتجات أخرى دون أي معاناة أو وعي من الحيوانات.

إلا أنه عندما نتحدث عن الأجسام الاحتياطية البشرية، على وجه التحديد، تكتسب القضايا مستوى أكبر من التعقيد، فالكثيرون سيجدون هذا المفهوم مقززاً أو مروعاً، ولأسباب وجيهة؛ إذ إننا بداخلنا، نحمل احتراماً فطرياً للحياة البشرية بجميع أشكالها، ولا نسمح بإجراء أبحاث موسعة على أشخاص فقدوا الوعي بالكامل، أو حتى لم يمتلكوه يوماً في بعض الحالات.

في الوقت ذاته، نعلم أن دراسة جسم الإنسان توفر فوائد كبيرة، ونجني الكثير من المعرفة من وراء الكثير من الأجساد المتوفاة، التي تُستخدم اليوم لأغراض التعليم والبحث فقط، بعد الحصول على الموافقة اللازمة. وفي المختبرات، ندرس الخلايا والأنسجة التي جرى الحصول عليها، بموافقة، من أجسام الموتى والأحياء.

وفي الفترة الأخيرة، بدأنا في الاستعانة بما يطلق عليه «الجثث المتحركة»، التي تعود لأشخاص أُعلِن عن وفاتهم قانونياً، بعد فقدانهم جميع وظائف الدماغ، بينما تظل أعضاؤهم الأخرى تعمل بمساعدة ميكانيكية.

وقد جرى ربط كلى خنازير معدلة وراثياً أو زرعها في هذه الجثث النشطة فسيولوجياً، لفحص مدى فاعليتها في جسم الإنسان الحي.

في كل هذه الحالات، لم يكن هناك، من الناحية القانونية، كائن بشري حي جرى استخدامه في البحث. ومن المقرر أن تقع الأجسام الاحتياطية البشرية ضمن نفس الفئة.

ومع ذلك، تبقى هناك قضايا مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار؛ أُولاها الموافقة، فالخلايا التي تُستخدم في صنع هذه الأجسام يجب أن تأتي من شخص ما، ويجب التأكد من أن هذا الشخص قد وافق على هذا الاستخدام بالتحديد، والذي يُحتمل أن يكون مثيراً للجدل.

ومع ذلك، ربما تكمن المسألة الأعمق في أن هذه الأجسام قد تُضعف من قيمة البشر الحقيقيين، الذين يفتقرون إلى الوعي أو الإحساس.

حتى الآن، تمسكنا بمعيار يتطلب منا معاملة جميع البشر الذين وُلدوا أحياء بوصفهم أشخاصاً كاملين، يحق لهم الحياة ونيل الاحترام. والتساؤل المطروح هنا: هل ستطمس الأجسام الاحتياطية - التي جرى إنشاؤها دون حمل أو حتى آباء وأمهات - هذا الخط الفاصل؟ أم أننا سنعدّ الجسم الاحتياطي إنساناً كاملاً جديراً بالقدر ذاته من الاحترام؟

وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا؟ لمجرد أنه يشبهنا؟ حتى الدمى شديدة الواقعية يمكن أن تفي بهذا الشرط.

لأنه يشبهنا وحيّ؟ أم لأنه حي وله نفس الحمض النووي الخاص بنا؟ كل هذه تساؤلات تتطلب تفكيراً عميقاً.

وحتى وقت قريب، كانت فكرة صنع شيء مثل الجسم الاحتياطي تُصنف ضمن الخيال العلمي أو التأمل الفلسفي، لكن الآن، أصبحت هذه الفكرة على الأقل ممكنة علمياً - وربما ثورية - وقد حان الوقت لاستكشافها.

أما الفوائد المحتملة - سواء للمرضى من البشر أو الكائنات الحيوانية التي تشعر بالألم - فتبدو عظيمة. ويجب على الحكومات والشركات والمؤسسات الخاصة أن تبدأ في التفكير في الأجسام الاحتياطية بوصفها مساراً محتملاً للاستثمار. ولا حاجة للبدء بالبشر، وإنما يمكننا أولاً استكشاف جدوى هذا النهج باستخدام القوارض أو غيرها من الحيوانات المخصصة للبحث.

ومع تقدمنا، ستكون القضايا الأخلاقية والاجتماعية على القدر ذاته من الأهمية، على الأقل، بقدر أهمية القضايا العلمية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإعلان عن ولادة النعجة «دوللي» المستنسخة في تسعينات القرن الماضي، أثار موجة من ردود الفعل الهيستيرية، ورافقته تكهنات عن جيوش من العبيد المستنسخين. وعليه، ينبغي الانتباه إلى أن القرارات الصائبة تتطلب الاستعداد المسبق.

والمؤكد أن الطريق نحو إنجاز إمكانات الأجسام الاحتياطية لن يخلو من التحديات، وقد لا يكون ممكناً على الإطلاق، أو حتى إن أمكن، فقد لا نسلك نهاية المطاف هذا الطريق.

وفي كل الأحوال، فإن الحذر مطلوب، وكذلك الرؤية الطموحة، فالفرصة القائمة اليوم قيّمة للغاية لدرجة يتعذر علينا تجاهلها.