يشيعُ في الأوساط المهتمّة بتاريخ الفلسفة أنّ لودفيغ فيتغنشتاين Ludwig Wittgenstein هو الشخصية الفلسفية الأهمّ في القرن العشرين رغم قلّة مؤلّفاته. يسوّغون الأمر لا بكثرة تصانيف الفيلسوف بل بثوريتها، ويرون أنّ كتابَيْ فيتغنشتاين (رسالة منطقية - فلسفية) و(أبحاث فلسفية) هما المثابتان الشاخصتان في فلسفة القرن العشرين. ربما تكون شخصية فيتغنشتاين الإشكالية وما انطوت عليه حياتُهُ من أنماط سلوكية غير سائدة أو متعارف عليها هما ما ساهما في إعلاء شأنه الفلسفي. لا أظنُّ أنّ معظم الفلاسفة مهما بلغت خواصهم الرواقية من مرتبة عليا سيرتضون أن يتخلّوا طواعيّة عن ميراثهم المالي الضخم من إمبراطورية آبائهم، ثمَ يكتفون بالعمل معلّمين في مدرسة ابتدائية على تخوم جبال الألب النمساوية، أو العمل بوّابين في عمارة كما فعل فتغنشتاين.

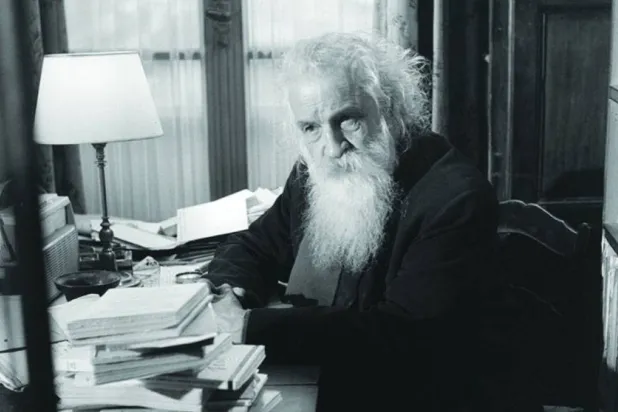

لو شئتُ الإدلاء بصوتي في تصويت حرّ لصالح مَنْ هي الشخصية الفلسفية الأكثر تأثيراً في القرن العشرين فسأختارُ برتراند راسل Bertrand Russell من غير مُنازع. ليس الأمرُ محض ذائقة شخصية أو انجذاباً فردانياً لسلوك محدّد بقدر ما هو نتيجة منطقية لخصائص انطوت عليها حياة رسل وشخصيته وآراؤه الفلسفية. عاش راسل ما يقاربُ قرناً كاملاً (1872 - 1970)، وتلك مساحة زمنية حفلت بضروب الثورات العلمية والتقنية والفلسفية والاجتماعية، ومن الواضح أنّ مَنْ يعيش طويلاً يرى كثيراً، ولن يكون بالتأكيد كمن عاش قليلاً. تخيّلوا معي بدايات راسل حيث كانت وسيلة النقل السائدة في المشهد اليومي هي حصانٌ يجرّ عربة متثاقلة، ثم مع نهايات حياة راسل وقبل وفاته بسنة يشهد بعينيه كيف وطأت قدم الإنسان تربة القمر لأوّل مرّة. من جانب آخر عمل راسل على أنسنة الاشتغال الفلسفي عبر الانغماس في حياة حسية كاملة جعلته أبعد ما يكون عن الشخوص الفلسفية المتعالية التي تلامس مثال الآلهة الإغريقية. تزوّج راسل غير مرّة، وساهم في التظاهرات التي دفع أثمانها سجناً وإبعاداً من وظيفته الجامعية، كما لم يكتفِ بوظيفة الأستاذ الجامعي المختال في أروقة جامعة كامبريدج الأرستقراطية بل (دسّ أنفه) في كلّ المعضلات العالمية: من الحروب العالمية والأسلحة النووية ومعضلة المجاعة وشبح الشيوعية والنظم السياسية الشمولية. خصيصة أخرى تميّز راسل: لم يكتفِ بالكتابة عن المعضلات الفلسفية التقليدية الممتدّة والمتوارثة منذ العصر الإغريقي حيث صُنِعت الفلسفة؛ بل تناول قضايا كثيرة ومتعدّدة حتى ليصعب على المرء أن يذكر مبحثاً أو اشتغالاً إنسانياً لم يتناوله راسل في كتاباته. أظنّ أنّ هذه الأسباب الثلاثة تكفي للتصويت على أحقّيته في أن يكون الشخصية الفلسفية الأكثر أهمية في القرن العشرين.

لقائي الفكري الأوّل مع برتراند راسل حصل عندما قرأتُ قبل عقود كتاب (صُوَرٌ من الذاكرة ومقالات أخرى Portraits from Memory and Other Essays) الذي نشره الفيلسوف الراحل في بواكير خمسينات القرن الماضي ليكون واحداً من سلسلة كتب تتناول سيرته الذاتية، وبلغت هذه السلسلة خاتمتها بنشر السيرة الذاتية للفيلسوف في كتب ثلاثة (نُشِرت لاحقاً في كتاب واحد عام 1975) تتناول حياته موزّعة على أطوار زمنية ثلاثة. ربما من المفيد أن أذكّر بأنّ القسم الأوّل من هذه السيرة الذاتية قد تُرجِم إلى العربية، وظلّ القسمان الآخران غير مترجمين لوقت طويل رغم أنّ معظم مؤلفات راسل الأخرى قد تُرجِمت إلى العربية.

كتابُ «صورٌ من الذاكرة» واحدٌ من أكثر الكتب التي قرأتها إمتاعاً، وهو ليس كتاباً فلسفياً بالمعنى الدقيق بقدر ما هو مقاربة لهوامش حياتية تمثل التقاطاتٍ ذكية لعقل فلسفي متمرّس في توصيف علاقته بالأفكار والناس والبيئة التي يتفاعل معها، وما شدّني أكثر من سواه لهذا الكتاب ذلك الفصلُ الذي يحكي فيه راسل عن بواكير علاقته بالفيلسوف ألفرد نورث وايتهد Alfred North Whitehead الذي صار أستاذاً لراسل في جامعة كامبريدج ومن ثمّ صار زميله وشاركه كتابة العمل الأشهر (أصول الرياضيات Principia Mathematica) الذي صدر في ثلاثة أجزاء خلال السنوات 1910 - 1913. يروي راسل في هذا الفصل أنه كان في طفولته مهجوساً بإثبات كروية الأرض، ولطالما سعى للحصول على شاهدة تجريبية تؤكّد هذه الحقيقة؛ لذا راح يحفر الأرض على أمل الخروج من الطرف الثاني المقابل لها، ولمّا أخبر والدا راسل طفلهما الصغير أنّ عمله هذا غير ذي جدوى لم يقتنع وظلّ يواظب على مسعاه؛ فلم يكن بوسع والديه سوى الاستعانة بقسّيس البلدة لكي يهدّئ من روعه، ولم يكن هذا القسّيس سوى والد ألفرد نورث وايتهد. يعلّمنا راسل من هذه الأمثولة الخطأ الفادح الذي يقترفه الأهل عندما يعملون على كبح جذوة التفكّر المفارق للأنماط الفكرية السائدة، فضلاً عن تعويق الدهشة الفلسفية التي تدفع الأطفال لمقاربة ذلك النمط من الأسئلة الوجودية الموصوفة بِـ(الأسئلة الكبرى The Big Questions) التي تتناول موضوعات الكون والوعي ومعنى الحياة وغائيتها.

تتناثر نتفٌ من سيرة راسل في كتاباته العامّة؛ غير أنّ القارئ المتفحّص سيكتشف بعد طول مراسٍ في قراءة رسل أنّ سيرته الذاتية يمكن مقاربتها في مؤلفاته الثلاثة: صورٌ من الذاكرة، تطوّري الفلسفي My Philosophical Development، تطوّري العقلي My Mental Development. المشترك الأوّل بينها هو شهادة راسل لطبيعة علاقته في أطوار مختلفة من حياته بعدد من الشخصيات الثقافية اللامعة في الساحة البريطانية؛ أمّا المؤلّفان الآخران فهما أقرب إلى اللغة الفلسفية الصارمة. لن تكون هذه المؤلفات الثلاثة بديلاً بأيّ شكل من الأشكال لسيرة راسل الذاتية التي ارتضى لها أن تحمل توصيفاً صريحاً متمثّلاً في عنوان (سيرتي الذاتية)؛ لذا سيكون من قبيل البديهة العامة أن تحرص الأوساط الثقافية العربية على ترجمة هذه السيرة الذاتية جنباً إلى جنب مع ترجمة كتبه الأخرى التي تُرجِمت ترجمات عديدة وبطبعات كثيرة. الغريب أنّ الجزء الأوّل فقط من سيرة راسل (وهو الجزء الممتد من ولادته عام 1872 حتى انفجار الحرب العالمية الأولى عام 1914) تُرجِم منذ سبعينات القرن الماضي بترجمة تكفّل بها أربعةٌ من أساتذة جامعة القاهرة. لا أعرف السبب الذي جعل أربعة من أساتذة الفلسفة يتشاركون جهد ترجمة عمل سِيريّ ذاتي غير متطلّب لجهد استثنائي ولا يتجاوز بالكاد حاجز الأربعمائة صفحة. أظنّ أنّ الترجمة جهدٌ لا يتناغم مع التشارك ويميلُ بطبيعته الإبداعية إلى الفردانية، وربما كان تعدّد المترجمين سبباً في عدم رواج الجزء الأوّل من سيرة راسل الذاتية. كان الأمر مثلبة بوجهيْن: الاكتفاء بترجمة عربية غير مشجّعة للجزء الأوّل من السيرة، ثمّ غضّ النظر عن ترجمة الجزأين الآخرين منها. ربّما تقدّمُ جهات النشر تسويغاً بثقل المادة الفلسفية في السيرة الذاتية وعدم تناغمها مع أذواق القارئين وتطلعاتهم القرائية، وهنا أقول: سيرة راسل الذاتية أقلّ في صرامتها الفلسفية بكثير من مؤلفات مترجمة لراسل لقيت قراءات موسّعة، ثمّ إنّ الخصيصة النخبوية في مؤلفات راسل معروفة ومشخّصة منذ زمن بعيد، ولن ينغمس أيّ قارئ في قراءة راسل إلّا وهو يعرف مسبقاً طبيعة التضاريس المعرفية التي ستواجهه. نخبويته ليست متقاطعة مع حجم قراءته أبداً مثلما أثبتت مؤلفاته الكثيرة.

الفيلسوف الإنجليزي الشهير تناول قضايا كثيرة ومتعدّدة تمس الإنسان

جهدٌ طيّبٌ يستحقّ كلّ التقدير ذاك الذي نهضت به دار (الرافدين) العراقية عندما نشرت مؤخّراً ترجمة عربية كاملة لسيرة راسل الذاتية في أجزاء ثلاثة، تناول كلّ جزء منها مقطعاً زمنياً ممتداً لبضعة عقود من حياته. أهمّ ما يمكن قولُهُ عن هذه السيرة أنّ من الخطأ أن يستبق القارئ الحقيقة فيظنّ أنّ السيرة هي محض سيرة فكرية أو فلسفية خالصة. الأصحّ وصفُها بأنّها سيرة حياتية مطعّمة بنكهة فلسفية أو فكرية لا يمكن التنصّل من مؤثراتها بعيدة الغور في تشكيل صورة حياة أحد أعظم فلاسفة القرن العشرين.

تناول راسل في الجزء الأوّل موضوعات طفولته وشبابه ودخوله جامعة كامبريدج وخطوبته وزواجه الأوّل وكتابته المؤلف الأشهر(مبادئ الرياضيات) ثم عودته لجامعة كامبريدج ثانية. في الجزء الثاني من السيرة (الممتد بين سنوات 1914- 1944) تناول راسل الحرب العالمية الأولى وتجربته مع روسيا والصين وزواجه الثاني ثم إقامته في أميركا، في حين تناول في الجزء الثالث (الممتد بين سنوات 1944-1967) عودته إلى بريطانيا وانشغالاته السياسية والثقافية (من قبيل تأسيسه مدرسة خاصة عمل مديراً لها). من المفيد الإشارةُ هنا إلى أنّ راسل حاز جائزة نوبل في الأدب عام 1950؛ لذا فإنّ كل قراءة له تعني قراءة نصّ أدبي رفيع فضلاً عن قيمته الفلسفية الدسمة.